Лошади и Зебры: Выбор подходящей технологии для нефтепромысла

Крупная программа по разработке нового нефтяного месторождения в Восточной Сибири, с планами бурения многоствольных/многозабойных скважин, была в самом разгаре, когда вдруг все отчетливее стала проявлять себя крайне сложная проблема водоотдачи в основном продуктивном пласте. Сочетание многочисленных забоев (более 10) и боковых стволов протяженностью более 6 000 метров в продуктивном пласте каждой скважины, когда, как по объему, так и по площади пласт бурится в более плотной/менее насыщенной породе, означает то, что водоотдача становится главной экономической проблемой. Традиционные методы решения этой проблемы были исчерпаны, что, в конечном счете, привело к необходимости использования многочисленных и объемных цементных пробок, сооруженных в пласте. Всякий, кто что-либо знает о нефтепромыслах, с готовностью подтвердит, что, когда вы начинаете закачку цементных пробок в качестве регулятора водоотдачи в продуктивном пласте, это вряд ли, в конечном счете, окажется решением проблемы или выходом.

Потери вылились в миллионы долларов убытков, связанных с непроизводительным временем (НПВ), расходами на пачки раствора и сам раствор, в годовом выражении, по всему парку бурильных станков. Было сооружено до 20 цементных пробок, чтобы иметь возможность добурить до проектной глубины – этот подход оказался явно несостоятельным. К тому же, по мере того, как фонд скважин все более смещался в зону менее насыщенной породы, ухудшение коллекторских свойств пласта, вызываемое водоотдачей и предлагаемым решением проблемы с помощью цементных пробок, явилось чрезвычайно отрезвляющим обстоятельством. Последним гвоздем в крышку гроба этой идеи был факт того, что даже при таком экстремальном решении применения цементных пробок, фактическая проходка по пласту все более и более отставала от плановых показателей. С 2018-го, 2019-го и 2020-го года, проходка по пласту упала соответственно на 10000 м, 20000 м и 30000 м. Определенно, тренд, который вряд ли стоило продолжать. Равно как и отсутствие конечной продуктивности пласта, сокращение планового количества боковых стволов, создавало недренированные зоны основного месторождения, которые, в любом случае, невозможно будет повторно экономически эффективно разрабатывать в будущем.

Инженерный подход

C точки зрения инженерной задачки, существует множество различных подходов к решению этой проблемы, но чтобы быть уверенным, что выбрано самое эффективное решение, следовало обратиться к принципам построения скважин.

Это было ключевым моментом, поскольку среди инженерно-технического состава часто существует характерное предпочтение поработать с интересными, технически продвинутыми, вызывающе сложными решениями, вне зависимости от их реального достоинства.

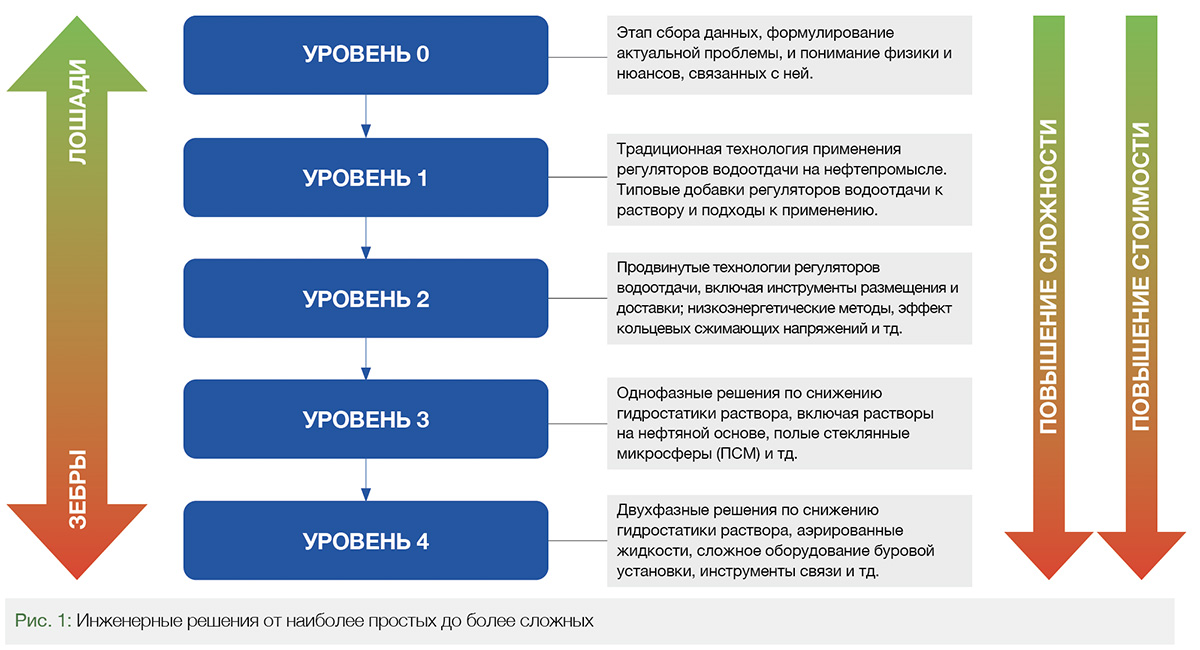

Наиболее подходит для этого случая одна поговорка: “Когда вы слышите стук копыт, это скорее лошади, а не зебры». Это значит, что наиболее вероятным решением будет самое простое, не потому, что более простые решения всегда правильнее, а потому, что вы меньше выдумываете лишнего, предполагая лошадей, а не зебр. Как мы видим, наряду с тем, что были более дорогостоящие, сложные и, в самом деле, более рискованные решения, с точки зрения перспективы, последовательное рассмотрение решений от более простого к более сложному (см. Рис.1) позволило сделать прямой выбор наиболее эффективного решения, окупившегося во многих отношениях, которые до этого вряд ли можно было себе представить. Во многих случаях, существует искушение перескочить прямо с Уровня 0 на Уровень 4, как это было в одном из комментариев в данной статье.

Сбор данных и постоянное изучение информации (Уровень 0)

Улучшения в процессе бурения были налицо со времени, когда операции эксплуатационного бурения стартовали в 2015 году, и на начальных этапах (УРОВЕНЬ 0), происходил традиционный сбор данных бурения на нефтепромысле (Алиев и др., 2017 г.). В это время, в более проницаемой южной зоне месторождения, которая в наибольшей степени тогда разбуривалась, случились явления водоотдачи, которые все же были периодическими. В дополнение, большую часть объектов бурения составляли горизонтальные скважины с ограниченным воздействием на пласт (750-1000 м на скважину). Несмотря на это, был хорошо определен характер водоотдачи, и когда началась программа бурения многоствольных скважин, были получены и представлены дополнительные свидетельства, подтвердившие, что в пласте были значительные аномалии направленного характера, связанные с водоотдачей (Райленс и др., 2018 г.) и (Райленс и др., 2020 г). Кроме того, были собраны обширные данные, которые подтвердили, что порог давления начальной водоотдачи находился при определенных значениях эффективной (эквивалентной) плотности циркуляционного раствора (ЭПЦ), что казалось широко распространенным. По мере продвижения программы бурения, были собраны последовательные и совокупные данные, подтверждающие это, полученные как посредством операций бурения, так и в результате дополнительных измерений, таких как расширенные испытания пласта на гидроразрыв (XLOT), проводимых в пилотных скважинах с большим углом отклонения.

Традиционные подходы к проблеме водоотдачи (Уровень 1)

По мере продвижения программы бурения, проектная группа зарядила себя на успех, занявшись аспектами (УРОВЕНЬ 1) позволяющими анализировать, регулировать и измерять увеличивающиеся случаи потерь раствора во время операций бурения (Aлиев и др., 2017 г.). Подготовка включала в себя обеспечение доступа к традиционному набору регуляторов водоотделения (FLA) в удаленном районе с сезонной логистикой, что усложняло управление материально-техническим снабжением. В дополнение, внесение регуляторов (в связи с водоотдачей, проявлявшейся лишь в отдельных местах) являлось ключевой проблемой, и совместимость данного подхода с оборудованием для направленного бурения не всегда была очевидной. Циркуляционные переводники широко распространены по всей России, но периодически используя их, получаем отдельный вопрос по надежности и воспроизводимости результата. В результате ряда испытаний, после успешных операций, был выбран циркуляционный переводник SBD PBL. Использование данного инструмента вошло в норму, и это стало основой всего подхода с использование регуляторов водоотдачи. Данные методики борьбы с потерями раствора оказались более чем достаточными для зоны водонефтяного контакта (ВНК), пока бурились упрощенные горизонтальные скважины протяженностью от 750 до 1250 метров.

Однако, когда район освоения переместился с зоны ВНК к зоне газонефтяного контакта (ГНК), в северной области, стратегия проектирования и заканчивания скважин уже не была достаточной. В зоне ниже газовой шапки была необходимость в очень ограниченной депрессии (10% от зоны ВНК), чтобы избежать прорыва газа в скважину. В свою очередь, это означало, что добыча с 750-1250-метровых горизонтальных скважин была неприемлема. Новая конструкция, c количеством от 7 до 15 необсаженных многоствольных скважин, обеспечивающих от 6000 до 12000 метров контакта с пластом, дала возможность осуществить такую небольшую депрессию, обеспечивая допустимый рабочий дебит (Райленс и др., 2018 г.). Так что, говоря языком разработчика месторождения, удалось найти новую конструкцию скважины и сохранить связанный с ней рабочий дебит в допустимых пределах.

Очевидно, новая конструкция траектории отразилась на значительном подъеме параметров проходки разбуриваемого пласта; на самом деле, от 5 до 16 раз по каждой отдельной скважине. Вдобавок, данная конструкция скважины имеет значительно больший охват по площади пласта, поскольку низкая депрессия требует двухмерного распределения внутри пласта. Несмотря на то, что это очень способствует добыче, любой направленный характер потерь будет усугубляться при данном подходе, и данное заключение вскоре было подкреплено данными. По мере развития программы многоствольного бурения, кажется, появились сильные линейные структуры, имеющие отношения к потерям раствора (Райленс и др., 2018 г.). Такие крупные потери раствора часто можно было наблюдать в каждом последующем ответвлении, и на той же стороне центрального ствола; потери также были часто связаны с падением долот, что может говорить о «структурной аномалии» или о каком-то «явлении» в пласте. Как если бы этого было недостаточно, геологические данные также свидетельствуют о том, что проходка в северном секторе более насыщена разломами, более сложная тектонически, и менее сплошная, потенциально способная преподносить проблемы. Единственным «лучом света» здесь было то, что порог давления страгивания эффективной (эквивалентной) плотности циркуляционного раствора, который ранее был определен как приблизительно 1,17 г/см3, оказался применимым даже в данных сложных условиях.

Продвинутые технологии борьбы с водоотдачей (Уровень 2)

C учетом данных дополнительных сложностей, проявлявшихся с растущей частотой и интенсивностью, а также связанных с определенными зонами и кустами, предотвращение потерь бурового раствора стало наиболее важным приоритетом. Группа обратила особое внимание на обеспечение возможности отслеживать потери бурового раствора, записывать и классифицировать их с максимальной детализацией, включая состав растворов, которые применялись. Такой подход затем обеспечил применение набора категорий (по каждому кусту), см. Рис.2, Низкий, Средний и Критический. Этот диапазон позволил группе сконцентрироваться на точках крупных потерь, продолжая работу по программе эксплуатационного бурения. Такой подход (УРОВЕНЬ 2) сконцентрировал усилия и позволил расширить это новое направление работы применением более экзотических материалов и методик (Aлберти и Маклин, 2001 г.), в качестве решения. Такой подход был выбран, поскольку характер аномалий говорил о возможности повторного вскрытия природных трещин; и хотя подход был не самым идеальным, собранные данные свидетельствовали об обнадеживающей связи между диапазоном размера частиц, что было занесено для рассмотрения в будущем.

За это время был представлен для испытания ряд дополнительных и более экзотических материалов регулирования водоотдачи, но они не были ощутимо успешными в предотвращении потерь раствора. В связи со все более очевидной связью проблемы с ЭПЦ, стали искать возможности сокращения значений ЭПЦ через подход низкоэнергетического бурения. Подход состоит в минимизации потерь давления на каждом конкретном этапе процесса бурения. Такие возможности включают в себя снижение скорости закачки, увеличение размера долот, и анализ случаев падения давления на каждом участке системы. Действительно, такой низкоэнергетический подход к бурению принес некоторое весьма желаемое облегчение на несколько месяцев, пока программа реализовывалась. Однако, в то же время, производственные мощности были полностью введены в эксплуатацию (в объеме 100 000 барр./сут. ), в отличие от газокомпрессорной системы, так что отбор из пласта был на максимуме, а система повторной закачки еще не была оптимизирована. Это означало, что пластовое давление продолжало падать, особенно ниже газовой шапки, где не было закачки, а с таким падением давления в пласте, соответственно падал и градиент давления гидроразрыва. Поэтому, несмотря на свою полезность, низкоэнергетический подход к бурению потенциально гарантировал лишь очень кратковременное облегчение проблемы, в то время, как общая ситуация продолжала ухудшаться.

Снижение гидростатического давления (Уровень 3)

Следующим уровнем рассмотрения было использование пониженного гидростатического давления (УРОВЕНЬ 3), но в одной фазе – однофазность здесь ключевой аспект, т.к. чем больше аэрированных жидкостей мы используем (как мы увидим далее), тем больший, совершенно новый, уровень сложности мы получаем. Имеющаяся жидкость бурения представляла собой раствор на водной основе, система бурения, которая оптимизировалась в течение нескольких лет. Однако, теперь рассматривалась возможность применения альтернативных растворных систем. Фактически, пока реализовывался низкоэнергетический подход к бурению, разрабатывался проект бурения скважин раствором на нефтяной основе, с применением жидкости, изготовленной на основе дизельного топлива, которая потенциально способна снизить ЭПЦ в пределах приемлемого рабочего диапазона. Фактически, была опробована обратно-эмульсионная система на нефтяной основе (с большими затратами), и неприглядная правда этой системы была в том, что возросшие, связанные с этим, потери на трение означали что ЭПЦ было не намного лучше, чем в системах на основе водного раствора. Вообще, такое слабое снижение ЭПЦ не редкость, когда переходишь от систем на водной основе к системам на нефтяной основе; иногда, этого бывает достаточно, но в данном случае нет. Что касается дополнительных затрат на подготовку системы на нефтяной основе, такой подход будет фактически неэкономичным в качестве решения по ЭПЦ. Такие затраты и сложности еще более усугубляются, если мы принимаем во внимание долгосрочность актива, обработку и утилизацию отходов бурения, непосредственно образующихся из раствора на нефтяной основе и бурового шлама.

Полые стеклянные микросферы (Уровень 3)

На данном этапе казалось, что изначально популярное, но сложное и дорогостоящее решение использования аэрированной жидкости является единственным оставшимся вариантом; однако, еще не были исчерпаны все возможности обстоятельного инжиниринга. В то время, как казалось, что прямое замещение жидкой фазы бурового раствора не будет само по себе удачным решением, всегда оставалась возможность замещения части фазы раствора (см. Рис.1). Такой вариант замены части фазы раствора нигде не описывался и не применялся; но потенциально способен принести желаемый результат. Этот подход, если его применить, использует хорошо разработанный продукт нефтепромыслов, который более известен как полые стеклянные микросферы (ПСМ) (см. Рис. 3.).

ПСМ в применении уже давно (Блок и др., 1991 г.), и часто используются в качестве добавки в операциях цементирования с целью снижения ЭПЦ, чтобы избежать трения во время цементирования (Aрко и др., 2000 г.). Равным образом, как и в операциях цементирования, они могут использоваться в качестве простой добавки в буровой раствор, замещая другие твердые вещества (и жидкие фазы), поскольку они легче гидростатических (держатся на плаву в воде) по определению. В результате получается общее снижение удельной плотности бурового раствора, которая в результате достигает значения 0,70 г/см3, в зависимости от типа ПСМ и тяжелой фракции твердой фазы, которая здесь используется.

Для рассмотрения этого варианта в качестве потенциальной возможности было проведено технико-экономическое обоснование; был найден производитель ПСМ, с которым, как с надежным подрядчиком, был заключен контракт на поставку конкретного материала ПСМ. Данное технико-экономическое обоснование широко освещалось в недавней работе (Райланс и др., 2021 г.) на OTC, и в дальнейшем будет дополнено материалом на Российской нефтегазовой технической конференции SPE, запланированной на октябрь 2021 г. (Шеришорин и др., 2021 г.). Для Пилотной программы при отборе материала ПСМ применялся консервативный подход, чтобы избежать лишних и ненужных проблем; устойчивость к дроблению была выбрана на уровне 10 000 фунт./кв.дюйм (psi). После успешного «пилотирования» рассматривается возможность использования материала на 7500 фунт./кв.дюйм (psi). Снижение параметра устойчивости к дроблению позволит значительно сократить стоимость материала, а также существенно снизить удельную плотность состава посредством снижения процентного содержания объемной доли добавляемой твердой фазы. Поскольку при более низких значениях устойчивости к дроблению ПСМ обычно имеет более низкий удельный вес.

Для Пилотной программы бурения с ПСМ было задействовано достаточное количество материала ПСМ для испытания на трех скважинах, включая как многоствольные, так и горизонтальные скважины. В то же время, вручную было подготовлено достаточное количество образцов материала ПСМ как для лаборатории, так и для механических испытаний; а также были подготовлены типовые образцы нашего раствора на водной основе, предоставленные для тестирования. Тестирование прошло успешно, и было установлено, что тяжелую фракцию твердой фазы можно добавить в наш традиционный раствор на водной основе, заменяя жидкую фазу и значительно снижая удельную плотность. По сути, добавление тяжелой фракции твердой фазы способствовало сокращению удельной плотности раствора на водной основе, так что можно было получить статическую удельную плотность 0,88 г/см3, что, в свою очередь, обеспечивало значение ЭПЦ в 1,01 г/см3, намного ниже порогового значения начала водоотдачи, которое составляло 1,17 г/см3.

Пилотная программа применения полых стеклянных микросфер

Пилотная программа с тремя скважинами (Скв.А, Скв.Б, и Скв.В.) была полным техническим успехом. В случае всех трех скважин, когда производилось бурение с тяжелой фракцией твердой фазы, не было никаких потерь раствора на этих кустах, тогда как ранее подобные потери имели место, и скважины быстро сокращали работу при всех предыдущих попытках бурения. Технически дела шли хорошо, хотя стандартные центрифуги не справлялись с должным отделением шлама и материала тяжелой фракции твердой фазы в использованном растворе.

Этим незначительным недостатком нужно будет заняться во время полномасштабного развертывания на промысле, когда технологическое сопровождение буровых растворов будет централизованным, а специализированная центрифуга позволит лучше обрабатывать раствор (т.е. извлекать тяжелую фракцию твердой фазы для дальнейшей подготовки и использования). Такой подход с применением централизованного технологического сопровождения буровых растворов эффективней еще и в силу того, что, как мы можем видеть из Рис.2, такое технически продвинутое сопровождение требуется лишь для некоторых кустов.

Когда скважина была переведена на более низкие значения удельной плотности, на раствор без содержания тяжелой фракции твердой фазы, сразу же начались потери раствора; при возврате к жидкости с содержанием тяжелой фракции твердой фазы, потери раствора сразу же прекратились. Это является явным свидетельством эффекта сжимающих кольцевых напряжений, то чего мы пытались добиться, осуществляя инженерную оценку на УРОВНЕ 2; то, что должно быть взято на вооружение в программе на будущее.

Перспективное планирование и расширение масштабов

С завершением успешного пилотного проекта, следующим этапом технического планирования сейчас будет внедрение в жизнь, с полномасштабным развертыванием, которое будет реализовано при первой же возможности. Экономическая эффективность использования тяжелой фракции твердой фазы, по сравнению с массивными и растущими потерями раствора, непроизводительным временем и последствиями недобуривания, была наглядной и самоочевидной в плане чистой приведенной стоимости (ЧПС). Когда начнется работа на следующем этапе, с оптимизацией и повторным использованием материалов, соотношение цена/качество значительно улучшится по сравнению с уже достаточно неплохими позициями в этом плане.

Комплексные альтернативы

Если бы в начале данного путешествия Проектная группа последовала более расхожим маршрутом и подумала бы скорее о «зебрах», а не о «лошадях», она бы поспешила приступить к реализации решения УРОВНЯ 4, подразумевающего использование аэрированных жидкостей. Несмотря на то, что существуют нишевые применения для таких решений, тем не менее, у применения аэрированных жидкостей есть масса недостатков.

Эти недостатки очень хорошо были задокументированы в течение ряда лет, но их можно выразить в двух словах: СТОИМОСТЬ, стоимость применения аэрированных жидкостей непостоянна и изменчива – помимо стоимости предполагаемой генерации газовой фазы и стоимости добавок, есть еще и дополнительное оборудование. С учетом давления на поверхности, системе требуется еще и поворотный ствол, как сегмент дополнительного спуско-подъемного оборудования. Выход шлама на поверхность нужно обрабатывать специализированными сепараторами, и все это нужно собирать и разбирать при входе в зону коллектора. Альтернативное решение, т.е. доставка смеси на каждую отдельную буровую, представляется абсолютно нереалистичным в плане затрат и масштабов. В дополнение к этим аспектам, введение 2-фазной жидкости означает, что связь с КНБК потенциально будет потеряна. При разработках, где бурятся многоствольные скважины на тонких пластах, нет более важной функции КНБК, чем эта; поэтому, еще больше средств потребуется для обеспечения новых форм связи, таких как электромагнитная, применение ретрансляторов, и использование других, более дорогостоящих, комплексных, и технически сложных решений.

Даже после всего этого, если кто-то еще думает, что применение аэрированных жидкостей является верным подходом, есть еще и аспект безопасности. Использование аэрированных жидкостей означает, что при вскрытии пласта в процессе бурения, на поверхности все время будет присутствовать избыточное давление. Риски ОТ и ТБ экспоненциально взлетят вверх, и при многозабойно- многоскважинной программе, значительно вырастет потенциальный риск потери контроля над скважиной. Не будет преувеличением сказать, что с наибольшей вероятностью, за время осуществления крупного проекта, такая внештатная ситуация почти гарантирована.

Можно ли использовать аэрированные жидкости для эффективного осуществления бурения с управляемым давлением (технология MPD)? Конечно, можно. Но это совсем не значит, что их обязательно нужно использовать. Не позволяйте себе склоняться к решениям в силу своих инженерных предубеждений, выбирайте решение в соответствии с необходимостью. «Когда услышите стук копыт, подумайте скорее о лошадях, чем о зебрах», и вы не намного ошибетесь.

Список литературы

М.Алберти и М.Маклин (2001 г., январь). Градиент давления в истощенной залежи – Бурение скважин на позднем этапе жизни пласта. Общество инженеров-нефтяников HTTPS://DOI:10.2118/67740-MS

Алиев С.М, Райленс М., Чернокалов И.А., Заев К.А., Горбов А.Н. и Макаров А.П., ТНГД, (2017 г., октябрь). Программа бурения при разработке Среднебутобинского месторождения. ОИН РНТК, г. Москва, Россия. SPE-187712-MS.

Арко М.И., Бланко, Дж.Г., Маркез Р.Л., Гаравито С.М.., Товар Дж.Г., Фариас, A. Ф., и Капо, Дж. A. (2000 г., январь). Промысловое применение полых стеклянных шариков в качестве агента понижения плотности.https://doi,org/10.2118/62899-MS

Блок, Дж., Латт, Дж., Райс, Р. и др. (1991 г.) Метод изготовления низконатриевых полых стеклянных микросфер. Патент США No. 5069702.

Райленс, M., Алиев, С.M., Заев, K.A., Чернокалов, И.A., Горбов, A.Н., Макаров, A.П., Гринченко, В.А., Султанов, Р.Б. и Янышев, A.Г. (2017 г., октябрь) Мультидисциплинарный и многоэтапный подход к строительству многоствольных скважин на Среднебутобинском месторождении. ОИН РНТК, г. Москва, Россия. SPE-191514-ms.

Райленс, M.,Тузов Ю., Алиев, С., Горбов, A., Галицкий, И., Махмутов, Д., Гринченко, В.A., Султанов, Р.Б., и Леванов, И. (2018 г, октябрь) Рыбные кости, вилочковые кости и березовые листья; Проектирование многоствольных скважин на Среднеботубинском месторождении Восточной Сибири. ОИН РНТК, г. Москва, Россия, SPE-201989-MS.

Райленс, M., Тузива, Ю. и Шеришорин, В. (2021 г, август) Бурение со стеклом и воздухом: Использование полых стеклянных микросфер для решения широкого круга задач безопасным, эффективным и экономичным образом. КОТ, Хьюстон, штат Техас, OTC-31070-MS.

Шеришорин, В., Райленс M., Тузов, Ю., Крохалева, O., Тихонов, E., Чирков, O. и Иванов, Р.. (2021 г, октябрь). Полые стеклянные микросферы (ПСМ) в жидкости бурения: Практический анализ предотвращения и сокращения общих потерь. ОИН РНТК, г. Москва, Россия. SPE-206447-MS.

Автор:

Мартин Райланс, THREE60 Energy Group