Роснефть: Применение нового концептуального подхода к использованию данных ГИС в горизонтальных и сильно искривленных скважинах

В последние десятилетия объем бурения горизонтальных скважин (ГС) с большим отходом от вертикали неуклонно растет. Геолого-геофизическая информация, полученная по результатам бурения таких скважин, традиционно использовалась лишь для качественной оценки вскрытых отложений, а все количественные геолого-геофизические параметры для оценки объекта в целом рассчитывались только по вертикальным скважинам.

С появлением аппаратуры для полного комплекса ГИС в горизонтальных скважинах стало возможным определение количественных параметров пласта. Однако в основном для этого используются исходные кривые, что приводит к значительным ошибкам, в частности из-за сильного влияния близлежащих пластов на показания приборов во вскрытых отложениях. Кроме того, моделирование с целью подсчета запасов и последующего прогноза добычи, как правило, основано на алгоритмах пространственного анализа, использующих информацию как о горизонтальной, так и о вертикальной вариативности свойств. Данных о вертикальной вариативности свойств исследования ГС практически не дают, зато, в отличие от исследований скважин с малым отходом от вертикали, позволяют уточнить латеральное распространение пластов и их свойств. При этом в случае вертикальной скважины свойства вскрытых отложений одинаково распространяются на достаточно большой радиус (первые десятки – сотни метров) от скважины коаксиально-цилиндрически во всех направлениях с учетом пластовой структуры, тогда как свойства по ГС могут распространяться лишь латерально вдоль ее траектории, поскольку положение границ пластов даже на малом удалении от скважины по вертикали определить невозможно. Эта проблема усугубляется с увеличеснием отхода от вертикали, при геологической изменчивости, а также в сложнопостроенных месторождениях (клиноформенных, русловых и др.). С учетом неопределенности сейсмических данных по вертикали привязка данных горизонтальной скважины к результатам сейсмических исследований также осложнена.

Особенности проведения геофизических исследований в горизонтальных скважинах

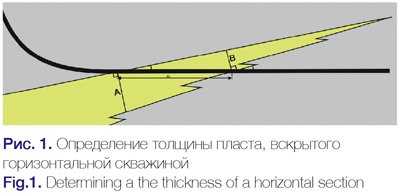

Стандартные методики подсчета запасов предполагают наличие определенных входных параметров, часть из которых трудно определить с достаточной степенью достоверности по данным геофизических исследований горизонтальных скважин. К таким параметрам относятся, например, эффективные нефте- и газонасыщенные толщины. В случае неперпендикулярного входа в продуктивный пласт его толщина TST (true stratigraphic thickness – «истинная стратиграфическая толщина») рассчитывается через проходку по пласту и синус угла, под которым скважина его пересекает, определяемый по данным имиджеров LWD.

Неопределенность в такой оценке угла тем больше, чем больше проходка по конкретному пласту (рис. 1), что приводит к неопределенности в определении толщин. Кроме того, в случае изменчивости толщины пласта вдоль траектории скважины либо пересечения скважиной кровли и подошвы пласта под разными углами неизвестно, какую из толщин А или В (см. рис. 1) следует использовать в качестве подсчетного параметра при пространственных построениях. К тому же, если скважина пересекает только кровлю или подошву пласта, то определить толщины в принципе нельзя. Таким образом, по данным исследований ГС невозможно построение карт эффективных толщин, часто применяемых при подсчете запасов.

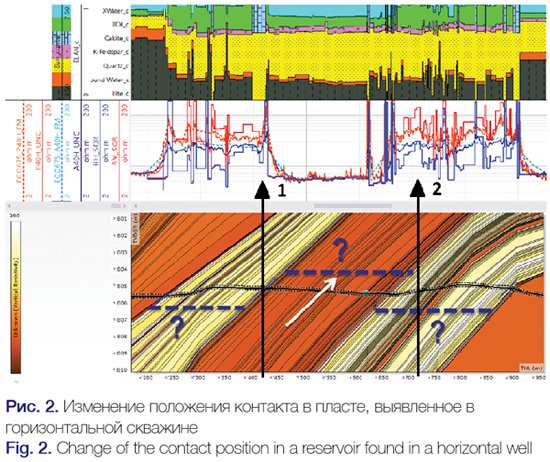

Положение флюидальных контактов также определить нельзя, поскольку в случае единого плоского контакта в залежи ГС пройдет параллельно ему. С другой стороны, поскольку горизонтальные скважины, как правило, относятся к эксплуатационному фонду и бурятся на разных этапах разработки месторождения, информация, полученная в ГС, позволяет оценить распределение начальной насыщенности под действием капилярных явлений или ее изменение в процессе разработки. На рис. 2 приведен пример прорыва воды по средней части пласта, представленной породами с улучшенными фильтрационно-емкостными свойствами, тогда как соседние интервалы пласта еще не обводнились, хотя и были затронуты разработкой. Такую информацию, изменившую представление о поведении флюидов в пласте, нельзя получить при исследовании одной вертикальной скважины. Так, скв. 1 на рис. 2 вскроет нефтяную зону только верхнего пласта, а скв. 2 – всех трех пластов, что не позволит сразу обнаружить неравномерный подъем контакта.

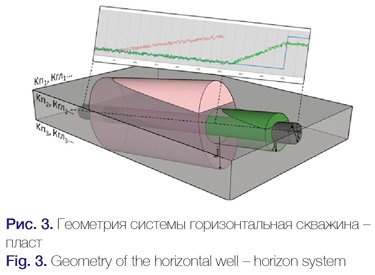

Вторым источником неопределенности является неприменимость методик количественной оценки свойств пластов по данным ГИС без их специ-альной обработки. Это связано с усложнением геометрии системы скважина – пласт, влияющим на показания регистрируемых при ГИС физических величин и приводящим к нечетким каротажным характеристикам границ пластов и других неоднородностей разреза (например, конкреций сцементированных песчаников). Как показано на рис. 3, при пересечении пласта под небольшим углом область исследования каротажных приборов будет включать несколько пластов, и сама скважина может частично находиться в одном пласте, частично – в другом. Без информации о геологическом строении и особенностях залегания пластов невозможно определить, какой из них больше влияет на показания интегрального прибора. Существенное влияние на регистрируемые данные оказывают переслаивание и особенности вмещающих пород. В отличие от вскрытия пластов вертикальной скважиной в горизонтальных скважинах анизотропия, в разной степени свойственная практически всем геологическим разностям, значительно в большей степени отражается на каротажных данных, что является одной из ключевых проблем для прогноза характера насыщения и динамических свойств объектов исследования. Форма стенок и геометрия горизонтальной скважины в значительной мере определяют необходимые поправки на условия измерения в показания методов ГИС. Желобы, вывалы, овализация, уступы и другие осложнения формы ствола должны тщательно учитываться и контролироваться при помощи данных азимутальной кавернометрии и других методов LWD.

Все перечисленные факторы усугубляются различием в объеме исследуемых пород для каротажных приборов и их индивидуальных зондов (для многозондовых модификаций). Показания приборов с большей глубинностью исследований будут характеризовать средние свойства разных пород, находящихся на некотором удалении от скважины, а с меньшей – соответствовать породам в непосредственной близости от стенки скважины. При ортогональном пересечении границ пластов скважиной латеральные вариации литологического состава и свойств исследуемых отложений в пределах разрешающей способности всех методов комплекса, как правило, пренебрежительно малы, что позволяет комплексировать показания различных методов для оценки глинистости, пористости и других параметров пласта. В случае близкого к параллельному расположения геологических границ относительно оси прибора это допущение, а соответственно и основанные на нем методики совместной интерпретации данных ГИС часто неприменимы. Таким образом, для получения адекватных параметров пород в скважине и непосредственной близости от нее и уточнения положения границ геологических тел необходимы использование азимутальных методов исследований, позволяющих учесть трехмерное пространственное распределение объектов и их свойств, разработка новых методических подходов и программных решений для снижения неопределенности и компенсации влияния скважины и близлежащих пород, а также для эффективной интеграции геолого-геофизической информации различных масштабов.

Новый подход к использованию данных исследований горизонтальных скважин

В последние годы перечисленные проблемы широко обсуждаются, для их решения создаются программное обеспечение и методические подходы. Один из таких подходов был применен при проведении исследований в скважинах с очень большими длинами горизонтальных секций, пробуренных на шельфе Сахалина. Объектом исследования являлись терригенные отложения нутовской свиты. В ходе работы использовались такие программные продукты, как Petrel (в том числе модуль Geosteering) и Techlog (модуль 3D Petrophysics).

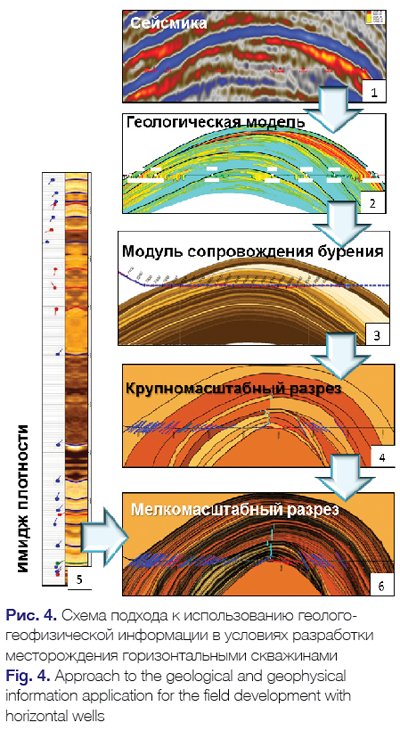

Основной принцип данного подхода заключается в комплексировании разномасштабных данных (рис. 4). Так, основное представление о геологическом строении продуктивных отложений, полученное на основании сейсмических данных 1 используется для создания базовой геолого-геофизической модели 2. На основании этой модели проектируются траектории скважин и выполняется предварительный прогноз свойств до начала бурения. При получении новых данных каротажа как в процессе бурения, так и из памяти приборов проводятся корректировка в интервалах, пройденных скважиной, и пепесмотр прогнозов для еще не вскрытых интервалов. Положение границ геологических тел уточняется путем сравнения прогнозных и зарегистрированных каротажных данных и постоянного обновления разреза вдоль траектории скважины в геонавигационном программном обеспечении 3. По результатам всестороннего анализа получаемой информации может быть принято решение об изменении геологических целей, плановой траектории и схемы заканчивания скважины.

Таким образом, уже в процессе бурения уточняется геологическая концепция, которая служит основой для создания крупномасштабного разреза в программных приложениях, использующих численные методы решения прямой задачи раз-личных методов ГИС с учетом особенностей залегания вскрытых отложений 4. Применение специальных форматов визуализации позволяет интегрировать различные типы данных, такие как структурные модели разреза на основе сейсмики совместно с границами геологических объектов, подтвержденными при сопровождении бурения, и результаты интерпретации имиджеров ГИС в процессе бурения 5 для построения мелкомасштабной модели разреза 6 (см. рис. 4). Стоит отметить, что этот процесс не автоматизирован, и на данном этапе построение всех геологических границ выполняется вручную.

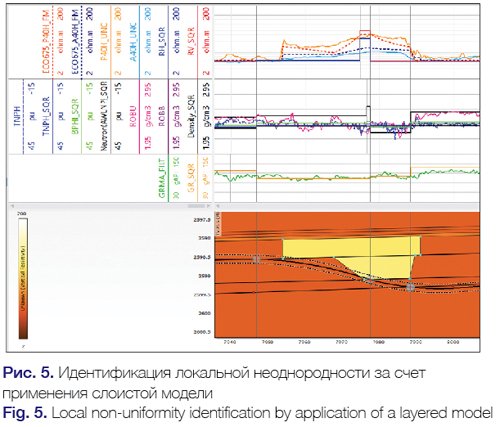

Следующим этапом обработки является создание детальной модели геофизических свойств путем присвоения каждому прослою значения геофизического параметра (естественная радиоактивность, плотность и фотоэлектрический фактор, нейтронная пористость, вертикальное и горизонтальное сопротивления) и расчет синтетических каротажных кривых с применением алгоритмов решения прямой задачи на основании этой слоистой модели. Качество моделирования проверяется сопоставлением расчетных и зарегистрированных в скважине кривых. Модель корректируется до достижения удовлетворительной сходимости путем итеративной настройки распределения свойств и положения границ. Проекция геофизических параметров на траекторию скважины в виде ступенчатых кривых является исходным материаломи для петрофизической интерпретации. При этом они будут отражать свойства пород, не искаженные влиянием скважины и близлежащих геологических объектов. Использование ступенчатых кривых, полученных в результате описанного процесса обработки, позволяет обоснованно применять единую петрофизическую интерпретационную модель как для вертикальных, так и для горизонтальных скважин. Следует отметить, что этот процесс требует от геофизика-интерпретатора понимания не только поведения каротажных кривых в зависимости от литологии, пористости и флюидонасыщения в скважине и непосредственной близости от нее, но и особенностей траектории и геометрии ствола скважины. Подобная работа является итеративной и на всех этапах должна проводиться в условиях тесного взаимодействия геолога и петрофизика во избежание ошибок интерпретации. Пример эффективного использования данной методики показан на рис. 5.

Стандартная интерпретация необработанных данных LWD предполагала наличие нефтенасыщенного коллектора, но результат визуализации скважины и разреза и построения слоистой модели для решения прямой задачи позволил сделать вывод о наличии плотного песчаника с карбонатным цементом, который повышает показания методов удельного электрического сопротивления, даже если он не вскрыт скважиной.

Таким образом, при построении корректной слоистой геолого-геофизической модели вдоль траектории скважины важна любая информация о трехмерном распределении геофизических свойств, зарегистрированных в скважине. Одной из особенностей аппаратурных комплексов ГИС в процессе бурения является возможность регистрации данных различных методов исследований в режиме азимутального замера – пространственно-ориентированных массивов из нескольких замеров на одной глубинной точке. По степени азимутальной дискретизации данные каротажа в процессе бурения значительно изменяются от высокоразрешающих 64-секторных имиджей до квадрантов – четырех базовых кривых, ориентированных вверх, вниз, вправо и влево относительно оси скважины.

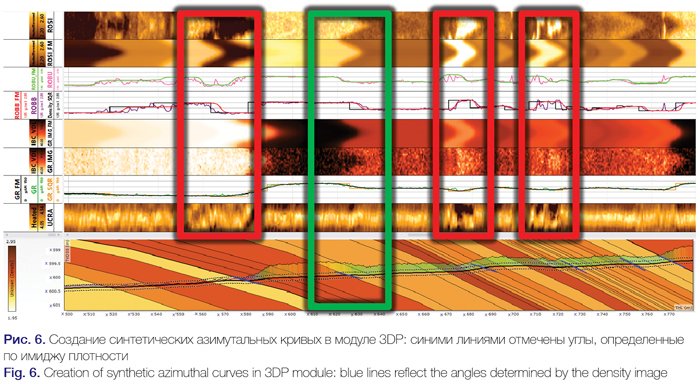

При применении описанных подходов, связанных с решением прямой задачи ГИС численными методами, существует возможность расчета синтетических высокоразрешающих имиджей гаммакаротажа и плотностного каротажа, а также плотностного каротажа по четырем квадрантам. Поэтому в процессе настройки слоистой модели необходимо минимизировать ошибку в восстановлении всех четырех или более азимутальных кривых, поскольку средняя интегральная объемная плотность не отражает реального изменения свойств пересекаемых пластов. При этом важно учитывать данные азимутальной кавернометрии (UCRA), поскольку состояние ствола скважины напрямую влияет на качество регистрируемых азимутальных кривых плотности (рис. 6). На рис. 6 красным цветом выделены участки разреза, характеризующиеся резкими изменениями диаметра и формы скважины, что затрудняет подбор оптимальных свойств в слоистой модели для удовлетворительного схождения реальных и синтетических кривых.

К сожалению, в настоящее время отсутствует возможность автоматизированного учета имиджа каверномера при обработке кривых ГИС, поэтому одной из задач интерпретатора должна быть оценка влияния состояния ствола скважины и подбор наиболее достоверных свойств элементов разреза на несовершенных участках скважины. При этом в части разреза, выделенной нас рис. 6 зеленым цветом, видно, что определение угла по имиджу плотности не всегда достоверно, тогда как применение алгоритмов решения прямой задачи для кривых плотности по верхнему и нижнему квадрантам позволяют уменьшить неопределенность в оценке угла пересечения пласта и скважины и скорректировать положение геологических границ.

Детальность слоистой геофизической модели, обеспечивающая получение корректных данных исследований скважин для последующей интерпретации, зависит от свойств разреза, геологических и петрофизических задач, полноты комплекса ГИС, специфических рисков и должна подбираться индивидуально для каждой скважины. При этом общие принципы и последовательность действий остаются неизменными. Результаты геолого-геофизической интерпретации с применением модели оптимальной детальности вдоль траектории ствола скважины на разных этапах ее строительства или переинтерпретации данных передаются в базовую геологическую модель для геометрической корректировки и уточнения пространственного распределения свойств пород на основании данных горизонтального бурения. При этом интеграция и синхронизация разномасштабных геолого-геофизических моделей и тесное междисциплинарное взаимодействие специалистов являются ключевым условием успешного применения предложенного подхода и повышения эффективности использования современного, часто дорогостоящего высокотехнологичного оборудования.

Выводы

1. Отсутствие информации о вертикальной вариативности разреза и усложнение геометрии системы скважина – пласт в горизонтальных скважинах ограничивают возможность использования данных, полученных в скважинах с большим отходом от вертикали, с применением стандартных подходов к интерпретации геолого-геофизических данных.

2. Для повышения информативности и снижения интерпретационных неопределенностей исследований горизонтальных скважин требуется внедрение программно-аппаратных комплексов,

обеспечивающих регистрацию и учет азимутальных замеров с возможностью быстрого решения прямых трехмерных задач ГИС.

3. Стандартный подход к интеграции геологогеофизической и технологической информации и уровень взаимодействия специалистов различных дисциплин требуют корректировки и адаптации к сложным геолого-геофизическим условиям горизонтального бурения для оптимизации информационных потоков, усовершенствования программных и методических инструментов для принятия максимально эффективных решений.

Список литературы

1. Inversion-based method for interpretation of logging-while-drilling density measurements acquired in high-angle and horizontal wells / A. Mendoza [et al.] // Geophysics. – 2012. – V. 77(4).

2. Шмыгля К.О. Обзор проблем и особенностей данных ГИС, ПГИ и методик их обработки и интерпретации в условиях горизонтальных и сильноискривленных скважин // Тезисы докладов XII научно-практической конференции «Геология и разработка месторождений с трудноизвлекамыми запасами». – 18–21 сентября 2012. – Геленджик.

– С. 60.

3. Petrophysics in high angle and horizontal wells / D. Maggs [et al.] // GEO ExPro. – 2014. – February. – Р. 60–62.

4. Griffiths R. Well Placement Fundamentals. – Schlumberger, 2009.

Рекомендации

1. Mendoza A. et al., Inversion-based method for interpretation of logging-while-drilling density measurements acquired in high-angle and horizontal wells , Geophysics, 2012, V. 77(4).

2. Shmyglya K.O., Obzor problem i osobennostey dannykh GIS, PGI i metodik ikh obrabotki i interpretatsii v usloviyakh gorizontal’nykh i sil’noiskrivlennykh skvazhin (Overview of problems and features of log data and methods of its processing and interpretation in terms of horizontal and highly deviated wells), Proceedings of XII nauchnoprakticheskaya konferentsiya “Geologiya i razrabotka mestorozhdeniy s trudnoizvlekamymi zapasami” (Geology and development of deposits with hard to recover reserves), 18-21 September 2012, Gelendzhik, p. 60.

3. Maggs D. et al., Petrophysics in high angle and horizontal wells, Proceedings of GEO ExPro, February 2014, pp. 60–62.

4. Griffiths R. Well Placement Fundamentals. – Schlumberger, 2009.

Статья опубликована в научно-техническом Вестнике ОАО «НК «Роснефть» № 3, 2016 г., стр. 32; ISSN 2-74-2339. Публикуется с разрешения редакции.

Л.Д. Елисеева (ООО «РН-Шельф-Арктика»),

Г.С. Стунжа, К.О. Шмыгля (ООО «РН-Эксплорейшн»),

А.А. Бовыкин (ПАО «НК «Роснефть»)