Трещинные коллекторы: особенности разведки и разработки

Автор: Лимбергер Юрий Анатольевич — Эксперт по каротажу

Трещинные коллекторы встречаются в недрах в широком стратиграфическом диапазоне, на различных глубинах, во внушительном интервале давлений и температур. Если распространение коллекторов гранулярного (межзернового, порового) типа связано только с терригенными и карбонатными породами, т.е. с породами определённой, но ограниченной литологии, то трещинные коллекторы выявлены и эксплуатируются не только в упомянутых, но и в таких необычных для коллекторов породах-как сланцы, граниты, туффиты, аргиллиты и др. Особенностью рассматриваемых коллекторов на некоторых месторождениях является рекордная суммарная накопленная добыча нефти, превышающая иногда миллион тонн на скважину.

Предлагаемая читателям статья является итогом многолетних исследований автора, направленных на решение практических и теоретических вопросов выделения и изучения трещинных коллекторов при поиске и разведке месторождений и добыче из них углеводородов.

Эти исследования включали:

- обоснование, постановку, решение отдельных задач теории геофизических методов исследования разрезов скважин;

- компьютерные расчёты геолого-геофизических ситуаций на базе полученных теоретических решений;

- разработку новых приёмов исследования и изучения трещинных коллекторов;

- обработку и анализ результатов применения этих приёмов в скважинах;

- обработку, анализ и обобщение данных геофизических и гидродинамических исследований скважин и разработки месторождений нефти, аккумулированной в трещинных коллекторах;

- обработку и анализ результатов специальных экспериментальных исследований;

- критическое осмысление публикаций других исследователей.

В общей сложности при работе по рассматриваемой тематике изучены материалы по разрезам более 1200 скважин на 180 площадях и нефтяных месторождениях. История разведки и разработки отдельных залежей прослежена начиная от бурения первой поисковой скважины и заканчивая полным их обводнением. Месторождения располагались в различных географических,геологических и климатических условиях. Возраст трещинных коллекторов — от олигоцена до рифея включительно. Породы, слагающие коллекторы, представлены песчаниками, алевролитами, известняками, доломитами, аргиллитами, сланцами, гранитами, туффитами и др. Пластовое давление изменялось от аномально низкого до аномально высокого; температура варьировала от 25°С до 185°С.То есть, изучены трещинные коллекторы во всём диапазоне геолого-технических условий, встреченных в современной практике.

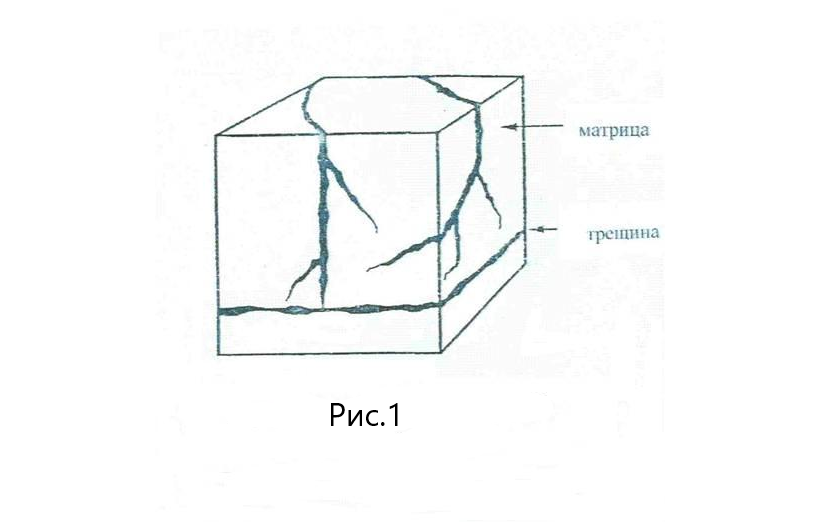

Структура трещинного коллектора

До настоящего времени большинство геологов, геофизиков, разработчиков в нашей стране и за рубежом представляют себе модель трещинного коллектора в виде некоторого объёма породы, рассечённого трещинами различного направления, угла наклона и раскрытия (Рис.1). Такое представление является следствием визуальных наблюдений геологических обнажений и керна, поднятого на поверхность, и совершенно не учитывающих напряжённое состояние пород в реальных условиях их залегания. Прежде всего, поэтому, необходимо обосновать структуру коллектора, так как не поняв строение исследуемого объекта, невозможно разрабатывать методы его изучения и анализировать изменения, происходящие в нём в процессе добычи углеводородов.

Рис. 1. Распространённое представление структуры трещинного коллектора

Исходя из простейшего рассмотрения нагрузок, действующих на элемент породы, вначале была сформулирована рабочая гипотеза: вероятность существования в естественных условиях залегания пород открытых вертикальных трещин превышает вероятность существования открытых горизонтальных трещин. Проверка гипотезы проведена тремя независимыми подходами: (1) сравнением результатов освоения скважин с объёмами поглощений промывочной жидкости при бурении; (2) сравнением дебитов притока пластового флюида с касательным (тангенциальным) напряжением на стенках ствола; (3) изучением результатов описания обнажений в нефтяной шахте месторождения Ярега.

При первом подходе полагали, что поглощённая при бурении промывочная жидкость опустится по системе вертикальных трещин в водоносную часть залежи и не помешает извлечению чистой нефти. Тогда как при существовании горизонтальных трещин вместе с пластовым флюидом обязательно будет извлекаться и поглощённая жидкость. Проанализированы данные освоения 150 скважин, вскрывших трещинные коллекторы, в процессе бурения которых зафиксированы поглощения промывочной жидкости объёмом от нескольких сотен до нескольких сотен тысяч кубометров (ряд скважин пробурен вообще без выхода на поверхность закачиваемой в трубы жидкости). Результатом освоения всех таких скважин являлась нефть не содержащая поглощённой промывочной жидкости. Тем самым первый подход подтвердил предположение о доминирующей роли вертикальных открытых трещин в фильтрации флюидов in situ.

При втором подходе учитывалось влияние касательного напряжения σθ,возникающего и действующего на стенках ствола и вблизи него. При определённых условиях, создаваемых в процессе вызова притока,тангенциальное напряжение может превысить пластовое давление Рпл . Что приведёт к смыканию стенок вертикальных трещин, потере гидравлической связи коллектора со скважиной и отсутствию притока флюида в качестве результата испытания. Для горизонтальных трещин смыкание стенок под воздействием касательного напряжения невозможно; гидравлическая связь коллектора со стволом сохранится и флюид будет извлечён. Были отобраны данные испытания свыше 100 объектов, представленных трещинными коллекторами, при вызове притока из которых выполнялось условие σθ > Рпл. Все объекты вначале оказались «сухими». После интенсификации из всех был получен пластовый флюид.

Полученные при втором подходе результаты,как и при первом,подтвердили гипотезу доминирующей роли открытых вертикальных трещин в фильтрации флюидов in situ.

При третьем подходе изучены детальные описания песчаника девонского возраста, залегающего в диапазоне глубин 180-250 м, нефть из которого добывается шахтным способом на месторождении Ярега. В описаниях строения пласта различными исследователями отмечены только субвертикальные открытые трещины [ 2 ,12 ]. Отметим,что эти данные опровергают довольно распространённую точку зрения на возможность существования открытых горизонтальных трещин на сравнительно небольших глубинах.

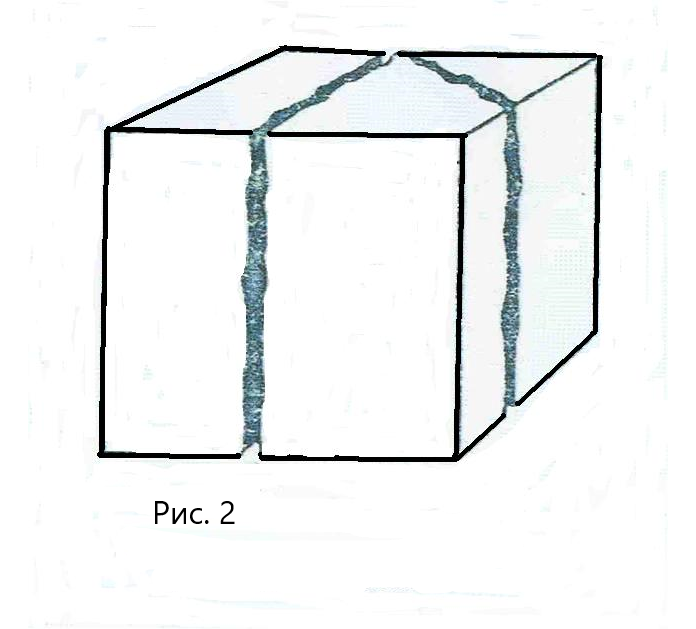

Следовательно,доказано,что в естественных условиях залегания горных пород открытыми являются трещины только вертикального направления (Рис. 2 ). В залежах эти трещины образуют единую сеть,обеспечивая гидравлическую взаимосвязь между разными частями залежи по площади и разрезу. В основе доказанной структуры трещинного коллектора лежат:неравномерность распределения трещин внутри массива пород,неравнозначность при добыче углеводородов трещин разной раскрытости и доминирующее значение открытых трещин субвертикального направления.

Рис. 2. Реальная структура трещинного коллектора

Задачи, подлежащие решению на этапе поисково-разведочных работ.

Приступая к поисково-разведочным работам на новой площади, следует всегда иметь в виду вероятность вскрытия и разбуривания трещинного коллектора. В таком случае придётся решать ряд задач, специфических для такого рода коллектора и обычно не включаемых в программу изучения разреза геофизическими и гидродинамическими методами исследований. Ниже перечислены основные задачи, требующие решения при изучении трещинных коллекторов и далее способы их решения:

- выявление открытых трещин в разрезе скважины;

- оценка типа коллектора;

- оценка протяжённости открытых трещин по разрезу;

- выделение мест пересечения трещин скважиной;

- обоснование депрессии для вызова притока флюида из трещин;

- оценка ёмкости трещин.

Способы выявления открытых трещин в разрезах скважин

Для принципиального решения задачи о наличии (или отсутствии) открытых трещин в разрезе конкретной скважины можно использовать ряд способов:

- Фиксация поглощений промывочной жидкости и газо-нефте-водопроявлений в процессе бурения. Поглощение промывочной жидкости и/или газо-нефте-водопроявление, фиксируемые в процессе бурения, обычно обусловлены наличием в разрезе открытых трещин, пересечённых скважиной. Фиксация подобных осложнений нормального хода бурения указывает на наличие трещин в разрезе,даёт возможность оценки вероятного пластового давления, определяет место пересечения скважиной зоны трещиноватости.

- Обнаружение потенциала течения. Теоретическое решение задачи об электродвижущей силе (ЭДС) потенциала течения (или потенциала самопроизвольной поляризации – ПС) в трещине показало [ 9 ], что такая ЭДС в 4π раз превышает ЭДС потенциала фильтрации через капилляр (формула Гельмгольца) и может обусловить появление в разрезе скважины чрезмерно больших потенциалов ПС. Сравнивая фактическую амплитуду аномалии ПС с расчётным статическим потенциалом можно выявить присутствие потенциала течения, обязанного открытой трещиноватости [8]. Оптимальным для использования способа является разрез,сложенный преимущественно терригенными породами.

- Сравнение скоростей распространения волн разной длины. При однородной структуре массива пород скорости распространения волн малой и большой длины равны между собой. При её заметной нарушенности открытыми трещинами скорость распространения волн малой длины превышает скорость распространения волн большой длины. В качестве скоростей волн разной длины используются значения,полученные в акустическом и сейсмическом диапазонах частот (данные акустического каротажа и сейсмопрофилирования). Способ целесообразно применять в толщах пород неизменной литологии и значительной толщины.

- Сравнение горизонтального напряжения с пластовым давлением. Условием существования открытой вертикальной трещины является превышение пластового давления над горизонтальным напряжением σгор (Рпл > σгор). В противном случае открытые трещины отсутствуют [6 ,13]. Пластовое давление измеряется манометром в процессе испытания объектов на приток.

Горизонтальное напряжение определяется двумя способами – расчётом и по результатам гидравлического разрыва пласта (ГРП). В первом случае:

σгор = δср • g • h • ν/ (1- ν) (1),

где δср – средняя плотность горных пород от поверхности до глубины h; ν – коэффициент Пуассона; g – ускорение свободного падения.

Коэффициент Пуассона рассчитывается по измерениям скоростей распространения продольных и поперечных волн по известной формуле и в настоящее время является рутинной операцией.

Определение горизонтального напряжения по результатам гидроразрыва пласта даёт наиболее точное значение,если при интерпретации записей процесса разрыва учитывается коэффициент концентрации напряжения. Иначе минимальное горизонтальное напряжение будет существенно завышено. Определение минимального σгор по материалам ГРП подробно рассмотрено в работе [10].

Отметим, что способ сравнения горизонтального напряжения, определённого по материалам гидравлического разрыва, с пластовым давлением, измеренным глубинным манометром, предоставляет абсолютную гарантию выявления наличия или отсутствия открытых вертикальных трещин в изучаемом разрезе.

Определение типа коллектора

Установление типа коллектора фактически сводится к оценке фильтрационной способности матрицы пород. Для чего это нужно и важно? Если породы матрицы проницаемые, т.е. фильтруют флюиды, то имеет место трещинный коллектор с проницаемой матрицей; если породы матрицы непроницаемые, то имеет место сугубо трещинный коллектор. В первом варианте при подсчёте запасов углеводородов ёмкостью системы трещин можно пренебречь, т.к. она несопоставимо мала относительно ёмкости порового объёма матрицы и укладывается в абсолютную ошибку определения пористости геофизическими методами. Во втором варианте именно ёмкость системы трещин и только она определяет объём полезного ископаемого залежи.

Качественные показатели проницаемости пород, по которым обычно судят о существовании межзернового коллектора, приемлемы и в данном случае. Если такие признаки проницаемости установлены, то имеет место трещинный коллектор с проницаемой матрицей. Если же явных признаков проницаемости матрицы пород не выявлено, то, скорее всего, имеет место чисто трещинный коллектор. При некоторых свойствах промывочной жидкости явные признаки проницаемости матрицы могут отсутствовать. Для подобных случаев обоснованы и опробованы два принципиально новых способа решения задачи.

Первый из них основан на выявлении в приствольной зоне трещин разрыва, бесконтрольно образовавшихся в процессе бурения, и их протяжённости в радиальном направлении. Возникновение таких трещин происходит в условиях, когда давление промывочной жидкости на забое превышает сумму тангенциального напряжения и предела прочности породы на растяжение (разрыв). Расчёты, базирующиеся на известном теоретическом решении задачи о напряжённом состоянии пород вблизи скважины, показывают, что радиус бесконтрольной зоны трещиноватости (R) не превышает 1,2-1,5 радиуса скважины (Rс ), т.е. R/Rс ≤ 1,5. Если подобная зона трещиноватости выявлена,то это показатель непроницаемости матрицы пород. За пределами такой зоны тангенциальное напряжение работает на сжатие.

Зоны самопроизвольно образующихся трещин характерны для разрезов скважин, бурящихся на промывочной жидкости повышенной плотности. Известны примеры непрерывной протяжённости такой трещиноватости превышающие 1км в разрезах,сложенных породами разной литологии и разбуренных на промывочной жидкости плотностью не менее 1,6 г/см3.

Второй способ основан на упомянутом теоретическом решении задачи по определению напряжений вблизи вертикальной скважины и реализуется управлением тангенциальными напряжениями на контуре скважины посредством изменения забойного давления.

Определение протяжённости вертикальных трещин

Протяжённость вертикальных трещин по разрезу необходимо знать с целью установления нижней границы распространения трещинного коллектора по вертикали и для подсчёта запасов углеводородов. Она определяется применением изложенного выше способа выявления трещиноватости сопоставлением горизонтального напряжения с пластовым давлением. Пока в разрезе соблюдается условие Рпл > σгор , до соответствующей глубины существуют открытые вертикальные трещины. В рамках применения данного подхода необходимо оценивать изменение горизонтального напряжения и пластового давления по глубине для изучаемого разреза.

Для пластов ограниченной толщины протяжённость трещин обычно ограничивается толщиной пласта. Это правило нарушается в зонах аномально высокого пластового давления,где непрерывная протяжённость открытых вертикальных трещин (независимо от толщины отдельных слоёв) может превышать 1,5 км.

Определение мест пересечения трещин скважиной

Практическим следствием решения данной задачи является надёжная основа для выбора интервалов получения пластового флюида из трещин. Место пересечения скважиной открытых трещин является, по сути, выходом на стенку скважины гидравлического канала связи коллектора со стволом. Отсюда следует, что способы регистрации движения флюидов по таким каналам должны иметь явное преимущество перед другими способами. Простейший способ – регистрация поглощений и/или газо-нефте-водопроявлений в процессе бурения: глубина, на которой это зафиксировано, в первом приближении является местом выхода трещин на стенки ствола. Другие возможные варианты – аномалия высокой электропроводимости, наличие потенциала течения. Для точного решения задачи целесообразно использование новых способов, конкретное применение которых зависит от свойств промывочной жидкости, заполняющей ствол.

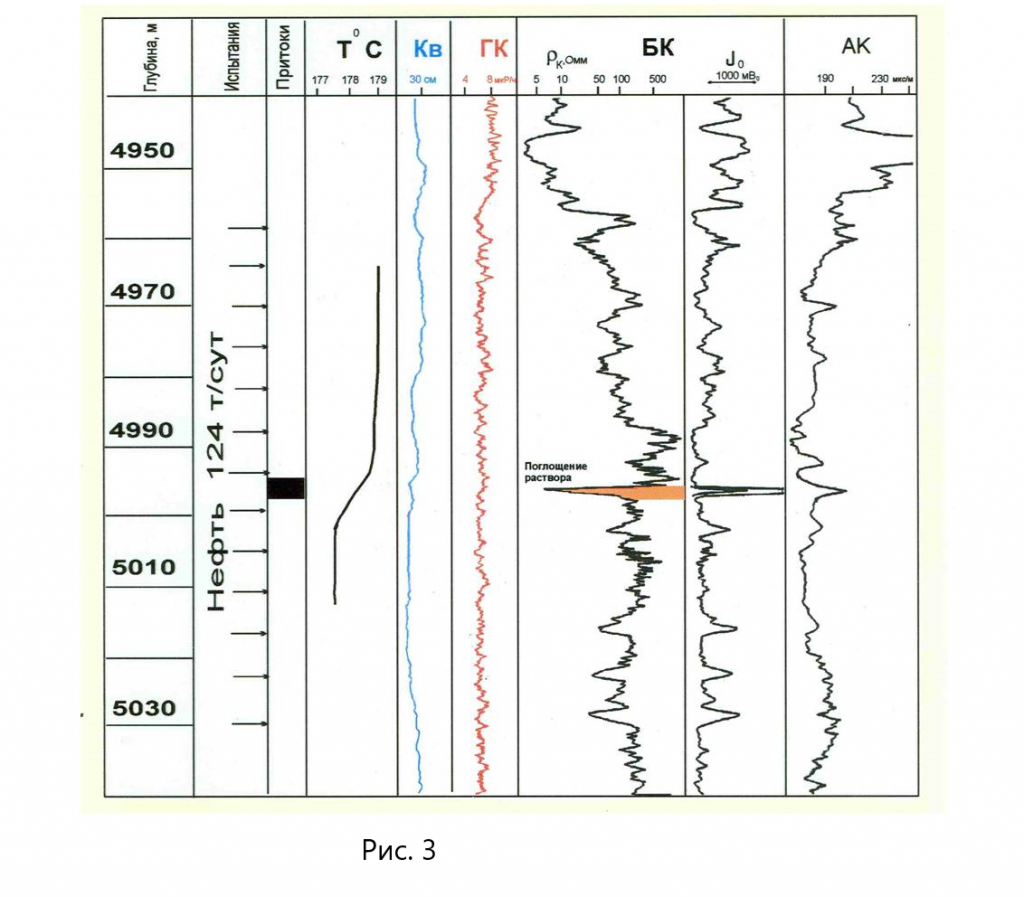

Если скважина заполнена промывочной жидкостью, проводящей электрический ток, то индикатором открытых трещин служит заметное увеличение силы тока, стекающего с центрального электрода зонда бокового каротажа. Сила тока регистрируется в качестве отдельной кривой (Рис .3). Теоретическое обоснование способа изложено в работе [ 5] .

Рис. 3. Выделение зоны трещиноватости по аномалии силы тока БК-3

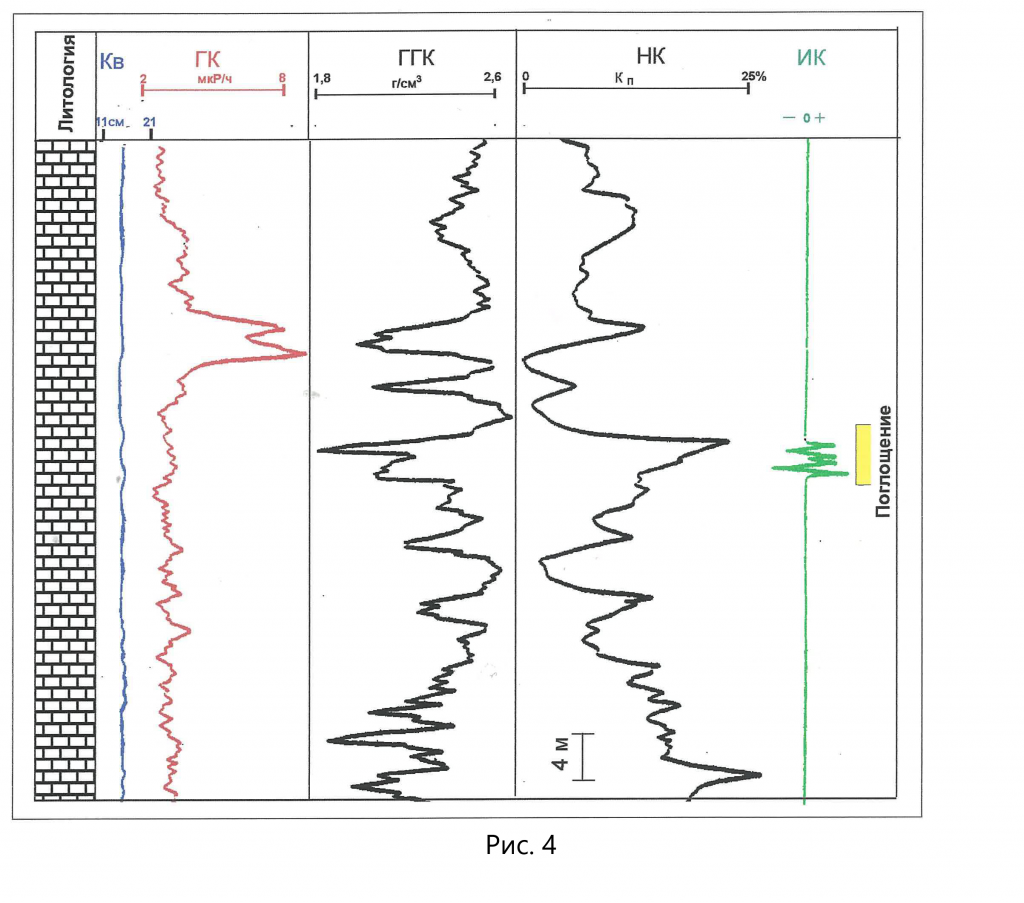

Если скважина заполнена промывочной жидкостью, не проводящей электрический ток, то применяется индукционный каротаж (ИК). Использование ИК в таких случаях основано на результатах решения прямой задачи теории индукционного каротажа для трёхмерной модели среды при наличии скважины и вертикальной трещины [3,7]. Индикатором трещин служит аномалия специфической формы на кривой электропроводимости (Рис.4).

Рис. 4. Выделение зоны трещиноватости по аномалии электропроводности ИК

По результатам применения этих способов изучалась частота обнаружения открытых трещин в разрезе. Полученные данные показали,что расстояние между двумя последовательными трещинами (зонами трещиноватости) вдоль ствола скважины составляют от 3 м до 84 м.

Дополнительные исследования были проведены геофизическими методами в эксплуатационных скважинах, добывающих нефть из открытого ствола

и через перфорированную колонну. Результаты таких исследований показали, что в открытый ствол протяжённостью 150-250 м нефть поступала из 1-3 трещин, расстояние между которыми составляло не менее 35 м. В скважинах с перфорированной колонной расстояние между работающими трещинами было меньше, но не менее 70-90 % нефти из общего дебита притока поступало через одну из них. Принимая во внимание, что проницаемость трещины теоретически пропорциональна кубу её раскрытости, полученные результаты свидетельствуют о том, что трещина максимальной раскрытости обеспечивает преобладающую долю нефти в общем дебите притока.

Обоснование депрессии для получения притока

В настоящее время отсутствуют геофизические методы определения типа флюида, заполняющего трещину. Преимущественным способом решения данной задачи является испытание разреза на приток. Гарантией получения флюида из трещин служит обоснование депрессии. Вследствие того, что сжимаемость трещин не менее, чем на порядок, превышает сжимаемость пор, раскрытость трещин заметно изменяется при изменении нагрузки на породу и предопределяет пропускную способность трещин. Если для вызова притока из пор межзернового коллектора выполнение условия — пластовое давление превышает забойное давление (Рпл > Рзаб) — является необходимым и достаточным, то для трещин выполнение такого условия будет только необходимым. А достаточным будет обязательное выполнение второго условия — Рпл > σθ .

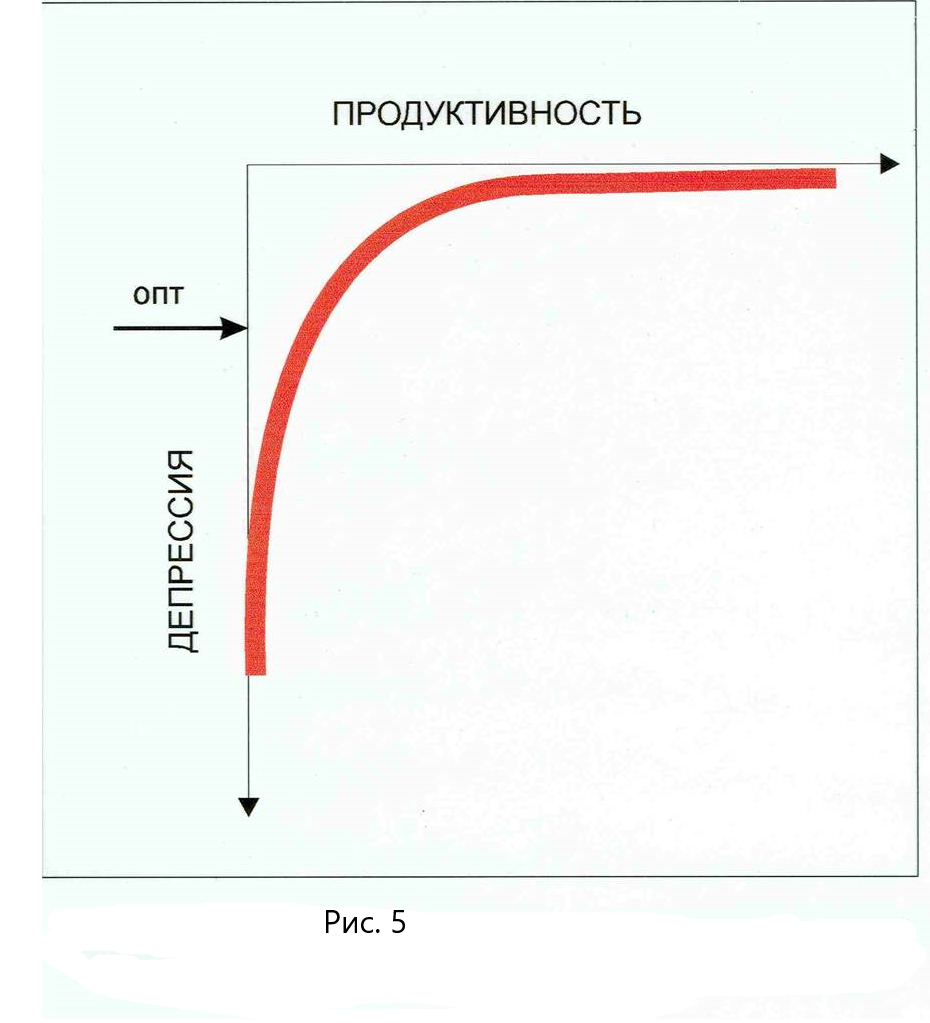

Повышенная сжимаемость трещин обусловливает чёткую зависимость между депрессией и продуктивностью скважин (Рис. 5). Как видно из рисунка трещины продуцируют только в определённом диапазоне депрессий, созданным для вызова притока. Превышение некоторого критического значения депрессии приводит к невозможности поступления пластового флюида из трещин в скважину. Чтобы не допустить этого, следует руководствоваться простым правилом, сформулированным на основе результатов испытаний многочисленных объектов: депрессия для вызова притока из трещин должна быть минимально возможной при конкретных горно-геологических условиях и применяемого испытательного оборудования.

Рис.5. Обобщённая зависимость «депрессия-продуктивность» для трещинных коллекторов. Опт – оптимальная депрессия

Из практики известны многочисленные примеры, когда в процессе бурения скважин фиксировались явные признаки наличия трещин в разрезе, заполненных углеводородами, а при испытании соответствующих интервалов приток флюида не удавалось получить. Статистические данные из разных районов добычи нефти показали, что при испытании трещинных коллекторов в процессе бурения трубным испытателем пластов не менее, чем в 70% спусков испытателя приток флюида не был получен и объекты испытания охарактеризованы термином «сухо». Впоследствии, после заканчивания скважин, все такие объекты дали приток пластового флюида. Его отсутствие при первоначальных испытаниях обусловлено неправильным выбором депрессии, стремлением создать её максимальную величину.

Подсчёт запасов объёмным методом

Главной задачей, решение которой в максимальной степени предопределяет запасы углеводородов, является оценка ёмкости сети трещин (коэффициента трещинной пористости Кптр). Первым способом, предложенным для определения этого коэффициента, являлось нахождение разницы между общей пористостью породы и пористостью матрицы. Предполагалось, что нейтронный и плотностной каротаж определяют общую пористость, а акустический или электрический каротаж — пористость матрицы.Однако показания последних подвержены влиянию трещиноватости и такой подход не может служить мерой оценки Кптр. Кроме того, абсолютная ошибка определения пористости геофизическими методами превышает коэффициент трещинной пористости, вследствие чего геофизические методы принципиально непригодны для решения данной задачи.

Предлагалось для оценки Кптр применить способ «двух растворов». Реализация способа требует проведения двух разновременных замеров кажущегося сопротивления при двух различных сопротивлениях промывочной жидкости. Далее по формуле,выведенной при определённых допущениях, рассчитывается коэффициент трещинной пористости.Физико-математическое моделирование способа и сравнение полученных результатов с Кптр моделей показало принципиальную неприемленность способа «двух растворов» для оценки трещинной пористости.

В литературе описан способ оценки Кптр на основе определений коэфициента сжимаемости скелета, матрицы и трещины. Коэффициенты сжимаемости рекомендовано оценивать по материалам анализа керна, геофизических и гидродинамических исследований разреза, т.е. изучения несопоставимых между собой объёмов пород.

Нельзя также использовать данные подсчёта трещинной пористости в керне и шлифах. Это обусловлено тем, что наблюдаемая в них трещиноватость является следствием деформации пород при их выбуривании и подъёме на поверхность.

Таким образом, на сегодня отсутствуют обоснованные способы оценки коэффициента трещинной пористости. Возможный выход заключается в следующем. По залежам с трещинными коллекторами, выведенным из разработки, рассчитать обратным ходом по формуле объёмного метода Кптр, приняв в качестве критерия суммарный накопленный объём добытых углеводородов.Результаты таких расчётов показали, что реальная ёмкость сети трещин значительно отличается от величин Кптр, встречаемых в отдельных публикациях, в меньшую сторону.

Вышеописанные способы выделения и изучения трещинных коллекторов целесообразно применять не только на этапе поисково-разведочных работ, но также при анализе и переосмыслении материалов изучения ранее пробуренных скважин. Способы характеризуются простотой выполнения,доступностью для любой компании. Проверенные на многочисленных площадях и месторождениях они доказали эффективность решения поставленных задач, подтвердили обоснованность структуры трещинных коллекторов. Наглядным примером служат результаты использования описанных методов для одного из районов,позволившие по результатам анализа накопленных многолетних материалов принципиально по-новому осветить перспективы нефтеносности обширной территории [11].

О теории фильтрации флюидов в трещинных коллекторах

В трещинном коллекторе, породы матрицы которого непроницаемые, фильтрация флюидов происходит по сети трещин. В таком коллекторе непроницаемые блоки матрицы рассматриваются в качестве зёрен скелета, а трещины играют роль межзернового пространства.По аналогии, проводимой между таким трещиноватым пластом и пластом с межзерновым коллектором, предполагается, что процесс фильтрации в обеих системах описывается одними и теми же уравнениями; например, для условий ламинарного течения по трещинам уравнение движения выводится на основе закона Дарси. Отправной точкой является уравнение течения в отдельной трещине, простейшей моделью которой является течение в узком пространстве между двумя параллельными пластинами.

В случае, когда породы матрицы проницаемые, теоретические представления о движении флюидов в таком трещинном коллекторе основаны на идее о вложении одной среды в другую («двойная пористость», «двойная пустотность»), впервые сформулированной в работе [1]. Допускается, что условия течения в этом случае фактически являются результатом постоянного перехода определённого количества жидкости из матрицы в систему трещин и одновременного движения эквивалентной массы жидкости к скважине. Установившееся течение через систему с двойной пористостью физически идентично течению через непористую трещинную породу.

Развитие идеи двойной пористости происходило в нашей стране и за рубежом на уровне теоретических решений для различных моделей трещиноватой среды, при разных допущениях и способах решения. Опубликованные методы решения основаны на сугубо умозрительных представлениях авторов о процессе фильтрации в выбранной ими модели среды и ни один из них не предоставил доказательств справедливости своей точки зрения [4]. В этой связи особый практический и теоретический интерес вызывают результаты изучения ряда месторождений с необычными для трещинных коллекторов характеристиками.

В одном из регионов выявлены залежи нефти в известняках толщиной 55-70 м, пористостью 25-30 %, проницаемостью матрицы 20-40 мД. По результатам обработки материалов комплекса геофизических исследований коэффициент водонасыщенности пластов Кв указанных отложений всегда равен 1 (Кв=1). То есть поровое пространство полностью заполнено пластовой водой. Этот вывод, на первый взгляд, подтверждается результатами испытаний объектов на приток: при спусках пластоиспытателя на трубах (ИПТ) в процессе бурения скважин, а также после перфорации эксплуатационной колонны вначале всегда получают приток пластовой воды. Но после проведения солянокислотной обработки (СКО) многие скважины начинают фонтанировать нефтью с водой. Причём, чем меньше диаметр штуцера, тем выше содержание нефти в общем дебите притока жидкости (Таблица 1).

| Скважина | Интервал | Способ испытания | Результат | Интенсификация | Результат после интенсификации |

| А | 1 | ИПТ в процессе бурения | Вода – 54 м3/сут | Не проводилась |

|

| А | 1 | Перфорация колонны | Вода – 53 м3/сут | СКО | Вода+нефть, d=5 мм дебит 88 м3/сут (вода 74%, нефть 26%), d=3 мм дебит 30 м3/сут (вода 54%, нефть 46%) |

| А | 2 | ИПТ в процессе бурения | Вода –139м3/сут | Не проводилась | |

| А | 2 | Перфорация колонны | Вода –125м3/сут | СКО | Вода+нефть, d=8 мм дебит 160 м3/сут (вода 67%, нефть 33%), d=5 мм дебит 108 м3/сут (вода 48%, нефть 52%) |

| Б | 1 | ИПТ в процессе бурения | Вода –177м3/сут | Не проводилась | |

| Б | 1 | Перфорация колонны | Вода | СКО | Вода+нефть, d=10 мм дебит 320 м3/сут (вода 25%, нефть 75%), d=8 мм дебит 240 м3/сут (вода 19%, нефть 81%) d=5 мм дебит 170 м3/сут (вода 18%, нефть 82%), d=3 мм дебит 76 м3/сут (вода 14%, нефть 86%) |

Таблица 1. Результаты испытания объектов в процессе бурения скважин и после их заканчивания

Коллекторы рассматриваемых залежей являются трещинными с проницаемой матрицей, причём матрица насыщена водой, а нефть заполняет субвертикальные трещины. Установлено, что чрезмерная депрессия для вызова притока флюида обуславливала создание на контуре скважин касательное напряжение, превышающее пластовое давление.Иначе говоря, не выполнялось второе обязательное условие поступления флюида из трещин.

При вызове притока испытателем на трубах в период бурения,а также после перфорации колонны флюид поступал в скважину из пород матрицы. И так как матрица насыщена водой, то всегда получали только приток пластовой воды. Нефть из трещин не могла поступать вследствие их закрытия тангенциальным напряжением. Солянокислотная обработка позволяла восстановить связь трещин со стволом, что, в свою очередь, обеспечивало поступление флюида, заполняющего сеть трещин, то есть нефти. При разработке таких залежей ни одна из скважин с самого начала не давала безводную нефть, а соотношение нефть/вода в общем дебите притока зависело от диаметра рабочего штуцера.

Описанные результаты интересны сами по себе, но особую важность они представляют для понимания процессов течения жидкости в трещинном коллекторе с проницаемой матрицей, а также для формирования залежей углеводородов.

Если принять теоретическое допущение о непрерывном перетоке жидкости из матрицы в сеть трещин и доставки её по этой сети к скважине, то при смыкании трещин никакая жидкость вообще не должна поступать в скважину. Однако она поступает. Из данных Таблицы 1 следует, что, даже при смыкании трещин, фильтрация жидкости к скважине происходит по пустотному пространству матрицы пород. Следовательно, идея о питании сети трещин породами матрицы не имеет должного обоснования. Кроме того, в коллекторах с двойной пористостью проницаемость трещин не менее, чем на порядок обычно превышает проницаемость пор и скорость движения жидкости через поры матрицы не обеспечит стационарный переток в трещины. Предположение о снижении давления в трещинах быстрее снижения давления в матрице, обеспечивая тем самым возможность перетока жидкости из матрицы в трещины, является сугубо умозрительным представлением процесса изменения давления в подобных залежах.

Приведенное свидетельствует о том, что в трещинных коллекторах с проницаемой матрицей каждая среда – породы матрицы и сеть трещин – по отдельности, каждая самостоятельно обеспечивают поступление в скважину жидкости, порознь заполняющей эти среды. В процессе длительной разработки залежи подпитка сети трещин за счёт пород матрицы в крайне незначительном объёме (сугубо предположительно) возможно происходит вследствие разрушения пород матрицы после достижения предельных деформаций.

Многие исследователи предлагали решение задачи о течении жидкости как в первом, так и втором варианте строения трещинного коллектора для выбранной ими модели. Но в любом варианте модель, схематизирующая течение флюида к скважине, предполагает радиальное течение в пласте от внешней границы зоны дренирования к стволу скважины.Соответствующие модели в литературе известны по именам авторов и подробно рассмотрены в работе [4]. Отметим, что во всех анализируемых моделях трещинного коллектора предполагается наличие горизонтальных трещин, что не соответствует его реальной структуре. Кроме того, течение флюидов по трещинам в сугубо радиальном направлении исключено, т.к. перепад давления в вертикальном направлении существенно превышает перепад давления в рамках радиального течения.

Формирование залежи углеводородов

Гипотеза формирования залежей предполагает, что углеводороды эмигрируют из мест своего образования, мигрируют в рассеянном виде через толщи пород и аккумулируются в залежи. Движение внутри залежи – всплытие через воду, оттеснение свободной воды из пор и её замена углеводородами. Вышеописанные залежи нефти в трещинных коллекторах с проницаемой матрицей представляют, по сути, начальный этап их формирования. Матрица пород по всей толщине заполнена водой, а нефть также по всей толщине уже заполняет открытые трещины.Если принять во внимание, что проницаемость трещин существенно превышает проницаемость пород матрицы, то напрашивается вывод: именно субвертикальные трещины являются путями миграции и проникновения углеводородов в залежь.

Ухудшение гидравлической связи

На основе анализа результатов опытных работ было выяснено на каком этапе строительства скважин происходит ухудшение гидравлической связи между трещинами и стволом. С этой целью выбирались объекты идентичного литологического состава, геофизических характеристик пород и режимов испытания. В некоторых скважинах в процессе бурения испытывали объекты трубным испытателем с предварительной солянокислотной обработкой (СКО) и без неё. Объёмы притока пластового флюида из объектов с предварительной СКО не менее,чем на порядок (13-40 раз) превышали объёмы притока из объектов не подвергавшихся обработкой кислотой. Учитывая,что испытания трубным испытателем проводились в открытом стволе сразу же после вскрытия объектов долотом, напрашивается единственный вывод: гидравлическая связь трещин со скважиной ухудшается непосредственно с момента разбуривания трещинного коллектора и его соприкосновения с промывочной жидкостью. Вероятность быстрого ухудшения этой связи тем выше, чем выше плотность промывочной жидкости применяемой при бурении. Существенная разница в объёмах притока флюида обусловлена только проведением СКО.

Конструкция низа скважины

Исходя из вышепривенных результатов, выбор конструкции низа скважины приобретает важное значение. В этой связи изучен вопрос о влиянии способа заканчивания скважины на эффективность освоения объектов в трещинных коллекторах и продуктивность. Проанализированы данные по трём конструкциям: открытый ствол, хвостовик с готовым фильтром, эксплуатационная колонна с цементажом и последующей перфорацией.

Технологическими схемами разработки заканчивание скважин открытыми забоями в большинстве случаев не предусматривалось. Применение такой конструкции низа на практике было обусловлено невозможностью спуска колонны вследствие поглощений промывочной жидкости в процессе бурения, иногда вплоть до катастрофических. Тем не менее освоение объектов, вводимых в эксплуатацию открытым стволом, проходило без затруднений. Даже там, где для ликвидации поглощений вводили специальный наполнитель (резиновая крошка, опилки и др.),цементировали ствол с последующим его разбуриванием, неоднократно закачивали тампоны из бентонита. В дальнейшем при освоении приток нефти получали сразу же вслед за созданием необходимой депрессии.При добыче нефти из скважин с открытыми стволами характерны низкие рабочие депрессии, высокие коэффициенты продуктивности, продолжительные периоды эксплуатации.Последнее свидетельствует о том, что длительная прочность горных пород рассмотренных разрезов обеспечивает устойчивость ствола в условиях их залегания.

Для скважин, законченных спуском хвостовика с готовым фильтром, наблюдалось следующее. В тех случаях, когда цементаж части хвостовика над фильтром не проводился, освоение объекта не встречало затруднений. Для таких объектов характерны те же преимущества, что отмечены для предыдущей конструкции низа. В тех же случаях, когда цементаж части хвостовика над фильтром проводили, освоение объектов часто требовало дополнительных затрат времени и материалов. Ситуация обусловлена тем,что применяемые при цементаже технические устройства не гарантировали непоступление цементного раствора в зону фильтра. Это приводило к кольматации трещин и отверстий фильтра. Последующими манипуляциями полностью прочистить фильтр и трещины не удавалось. В результате гидравлическая связь трещин со скважиной ухудшалась;добыча нефти велась при высокой рабочей депрессии и низкой продуктивности.

В качестве примера приведём результаты освоения двух скважин одной и той же площади. Объект эксплуатации сложен известняками. В скважине,где проводился цементаж части хвостовика над фильтром, для освоения потребовалась трёхкратная обработка соляной кислотой. Несмотря на такую интенсификацию объекта, установившаяся рабочая депрессия равнялась 35 МПа, продуктивность – 0,8 т/сут•МПа. В другой скважине, без цементажа над фильтром, фонтанный приток нефти был получен сразу после замены утяжелённого глинистого раствора на воду. Рабочая депрессия не превышала 2 МПа, продуктивность равнялась 130 т/сут•МПа.

Освоение скважин, законченных спуском эксплуатационной колонны, её цементажом и последующей перфорацией, было идентично, как правило, освоению скважин со спущенным готовым фильтром и цементажом хвостовика над ним. Такие скважины требовали дополнительных затрат времени и материалов (в ряде случаев для надёжного восстановления гидравлической связи трещин со стволом проводилось до 5 СКО). Воздействие соляной кислотой эффективное средство восстановления связи трещина-скважина для разрезов, сложенных преимущественно известняками.

Таким образом, при добыче нефти из трещинных коллекторов наибольшая продуктивность скважин достигается при их заканчивании открытым стволом или спуском хвостовика с готовым фильтром без цементажа.

Рабочие депрессии

Рабочие депрессии объектов эксплуатации определялись как разность между измеренными пластовыми и забойными давлениями для соответствующего диаметра штуцера. Установлено, что рабочие депрессии при разработке залежей с трещинными коллекторами изменяются в широком диапазоне: от значений, близких к нулю, до нескольких десятков МПа. Детальный анализ данных по многим скважинам из разных месторождений и районов позволил выявить следующее. Большинство объектов эксплуатируются при депрессиях, не превышающих 2-2,5 МПа. Депрессии более 5 МПа отмечались для объектов, не подвергавшихся интенсифицирующей обработке или при её низкой эффективности.

Исследована динамика рабочих депрессий во времени. Выявлено, что депрессии, установившиеся в начальный период добычи нефти, длительное время остаются неизменными, хотя пластовое давление в залежах снижалось на 4-35 МПа относительно начального давления. При увеличении обводнённости продукции диаметр рабочего штуцера уменьшали, что автоматически приводило к снижению депрессии.

Влияние кислотных обработок

При освоении объектов эксплуатации часто проводят обработку пород соляной кислотой. Качественно воздействие соляной кислоты на карбонатные породы выражается: в восстановлении гидравлической связи между трещинами и скважиной (там, где такая связь существенно ухудшилась либо совсем прекратилась в процессе бурения и цементажа колонны), улучшении гидродинамических характеристик коллектора относительно его характеристик до проведения СКО. Количественно обработка соляной кислотой приводит к повышению забойного давления (снижению депрессии) и дебита притока. Соответственно, при обработке данных гидродинамических исследований отмечается возрастание коэффициента продуктивности, гидропроводности и проницаемости объекта.

Примеры из практики освоения конкретных объектов:

- При освоении объекта в интервале 5612-5674 м приток вначале отсутствует; приём воды зафиксирован при давлении 34 МПа; после СКО — фонтанный приток пластового флюида.

- При освоении объекта в интервале 3640-3672 м приток вначале отсутствует; приём воды отмечен при давлении 20 МПа. После первой СКО – перелив воды дебитом 4 м3/сут; после второй СКО – приток нефти с водой при забойном давлении Рзаб = 25 МПа; после третьей СКО – фонтан нефти дебитом 100 т/сут при Рзаб = 30 МПа.

- Объект в интервале 2660-2681 м. После СКО гидропроводность и проницаемость увеличились в 3,7 раз относительно их значений до СКО.

Из приведённых и других многочисленных примеров очевидна высокая эффективность солянокислотных обработок трещинных карбонатных коллекторов.

Для оценки влияния литологического состава пород на эффективность кислотных обработок проведён сравнительный анализ данных по терригенным и карбонатным отложениям. В различных нефтегазоносных районах были отобраны залежи в рассматриваемых литолого-стратиграфических комплексах пород, при освоении объектов в которых отсутствовали принципиальные различия в технологии разбуривания и вызова притока. Для всех районов, где ведётся одновременная разработка залежей с трещинными коллекторами, сложенными карбонатными и терригенными породами,установлено, что рабочие депрессии в скважинах, добывающих нефть из песчано-глинистых пород, не менее, чем в 4-5 раз превышают рабочие депрессии в скважинах, добывающих нефть из карбонатных пород. Различие рабочих депрессий обусловлено крайне низкой действенностью СКО на песчано-глинистые породы. Применялись и другие кислотные смеси, воздействие которых на терригенные отложения с целью улучшения гидравлической связи трещин со скважиной положительных результатов не дало.

Наиболее результативным действием на восстановление и улучшение гидравлической связи между трещинами и скважиной в терригенных породах является гидравлический разрыв пласта. Следует только иметь в виду,что гидроразрыв пород в трещинном коллекторе с непроницаемой матрицей является, в конечном итоге, способом соединения трещины разрыва с сетью естественных открытых трещин залежи,тогда как в случае трещинного коллектора с проницаемой матрицей трещина разрыва служит способом увеличения площади поверхности,фильтрующей пластовый флюид.

Деформации пород матрицы и их влияние на разработку залежей

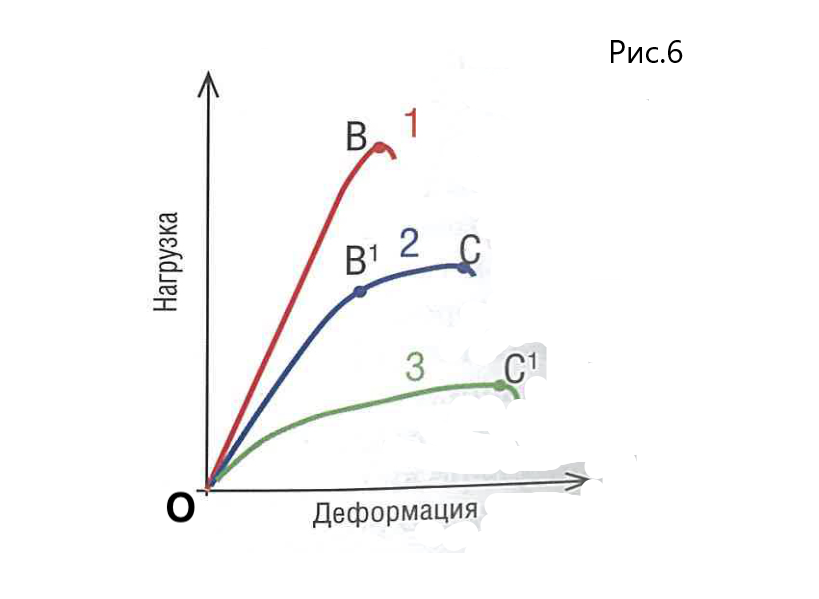

До ввода залежи в разработку и добычи нефти в трещинном коллекторе установилось начальное раскрытие трещин, определяемое превышением пластового давления над горизонтальным напряжением (Рпл>σгор). С момента начала добычи нефти и снижения пластового давления разница между Рпл и σгор также начнёт уменьшаться, что повлечёт за собой деформации пород матрицы, т.е. изменение их линейных размеров, объёма или формы. Характер и уровень деформаций зависят от типа и величины приложенных напряжений, а также от упругих и пластических свойств породы (Рис.6). Рост нагрузки вызывает рост деформаций и в пределе возникает разрушение — порода теряет свою сплошность и разделяется на части. В общем случае при увеличении нагрузки можно постепенно наблюдать три области деформаций (Рис.6) — упругую (ОВ,ОВ1), пластическую (В1С,ОС1), разрушающую (правее В,С,С1).

Рис. 6. Типичные графики деформации упругохрупких (1), упругопластичных (2), пластичных (3) пород В, В1-пределы упругости; С, С1 пределы пластичности

С момента снижения пластового давления начинается деформация пород матрицы, причём направление максимальной деформации будет в сторону наименьшего сопротивления, т.е. внутрь трещин. Это приведёт к уменьшению начальной раскрытости трещин. Упругое деформирование матрицы будет длиться до достижения предела упругости. В зависимости от свойств породы далее произойдёт либо её хрупкое разрушение, либо порода перейдёт в область пластической деформации с последующим разрушением. Как в первом,так и втором варианте разрушение пород будет сопровождаться образованием новых трещин в массиве пород. Максимальный перепад давления приходится на прискважинную область, поэтому деформации пород начинаются вблизи стенок скважины с постепенным распространением от ствола вглубь массива. Увеличение количества эксплуатационных скважин и дальнейшее снижение пластового давления в процессе добычи нефти всё более интенсифицирует деформации и захватывает всё больший объём пород. Деформационные процессы,происходящие в породах залежи с трещинными коллекторами в процессе разработки и добычи нефти, отражаются на работе скважин и результатах их исследования.

На этапах упругого и пластического деформирования раскрытость трещин снижается, что приводит к снижению их проницаемости и продуктивности скважин. Последующее разрушение пород и образование новых трещин обуславливает рост продуктивности. Такие процессы циклически повторяются и, если соответствующие исследования в скважинах проводятся регулярно, то могут быть зафиксированы и найдут отображение: в изменении продуктивности скважины, в форме индикаторной кривой и её изменения во времени, в изменении забойного давления, в результатах гидропрослушивания.

Ниже приводятся примеры влияния деформационных процессов на результаты исследования скважин из различных районов:

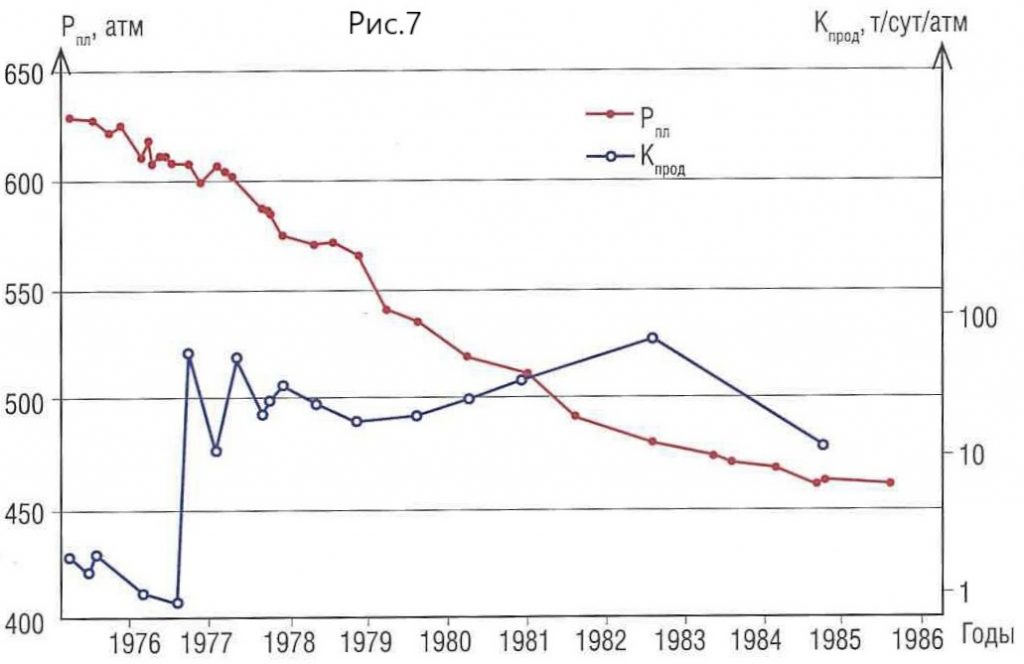

- В скважине, эксплуатирующей объект в трещиноватых известняках, за 16 месяцев с момента его ввода в разработку коэффициент продуктивности снизился с 1,7 т/сут•атм до 0,9 т/сут•атм (Рис.7). После СКО он возрос до 23 т/сут•атм и в течение последующих 8 лет периодически колебался в диапазоне 5,6 – 49,4 т/сут•атм. За этот период пластовое давление постепенно снизилось на 170 атм и мер по его увеличению не предпринималось. Рабочая депрессия за всё время наблюдений после СКО для штуцера диаметром d =8 мм оставалась постоянной на уровне 3-4 атм. Снижение продуктивности отражает области упругой и пластической деформации пород, тогда как рост продуктивности характерен для разрушения матрицы и образования новых трещин.

- Редкий случай был зафиксирован в скважине, эксплуатирующей объект в толще, сложенной трещиноватыми песчаниками и алевролитами. В процессе гидродинамических исследований, продолжавшихся 10 сут, коэффициент продуктивности скважины на штуцере d=7 мм увеличился в 5,3 раз. Рост продуктивности обусловлен достижением упругих и пластических деформаций своего предела непосредственно в процессе гидродинамических исследований. Это привело к разрушению пород прискважинной зоны, образованию новых трещин и росту продуктивности.В этой же скважине изменение коэффициента продуктивности во времени для штуцера d =5 мм аналогично изменению продуктивности приведенному на Рис. 7.

Рис. 7. Динамика пластового давления и коэфициента продуктивности по скважине,эксплуатирующей трещинный коллектор

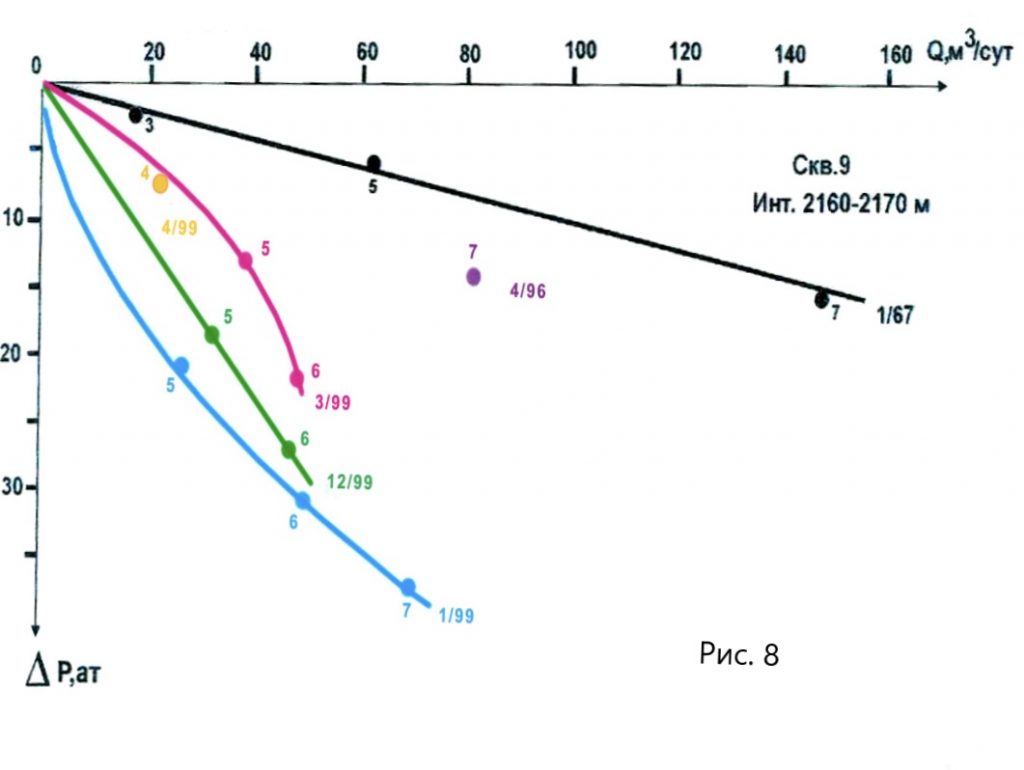

- Рис. 8 иллюстрирует индикаторные диаграммы (ИД) и динамику их изменений во времени по объекту, сложенному трещинными терригенными породами и метаморфизованными сланцами. Скважина пробурена и освоена в 1967 г. Небольшие депрессии при высоком дебите и прямолинейная ИД указывают на хорошую прочистку трещин и неизменный коэффициент продуктивности для штуцеров разного диаметра. Из-за необустройства промысла скважина находилась в консервации до 1994 г. Следующие полноценные гидродинамические исследования выполнены в 1999 г. За период 1994-1999 г. в залежи неоднократно повторялись этапы упруго-пластического деформирования и разрушения пород матрицы. В январе 1999 г. ИД расположилась значительно левее первоначальной и искривляется к оси дебитов.Снижение забойного давления при увеличении диаметра штуцера увеличивает сжатие пород растущим тангенциальным напряжением и логичнее наблюдать изгиб ИД к оси депрессий. В данном случае в области питания скважины проходит этап разрушения пород и образования новых трещин,который интенсифицируется сжатием тангенциальным напряжением с образованием дополнительных трещин непосредственно в процессе исследований. Гидродинамические исследования через 2 месяца показали сдвиг ИД вправо и вверх,что свидетельствует о преобладании за прошедшее время в объёме пород,влияющих на работу скважины, процесса образования новых трещин (т.е. процесса разрушения пород).В момент проведения самих исследований переход к штуцеру d =6 мм вызвал искривление ИД к оси депрессий и уменьшение продуктивности,что обусловлено снижением раскрытости трещин под действием растущего тангенциального напряжения в процессе упругого деформирования пород.Одиночный замер на штуцере d =4 мм в следующем месяце показал рост продуктивности и доминирующее влияние процесса образования новых трещин. В конце 1999 г. ИД указывает на снижение продуктивности.После апреля 1999 г. процесс разрушения пород и образования новых трещин подошёл к концу и начался новый этап упруго-пластических деформаций, что повлекло за собой снижение раскрытости трещин и их проницаемости. Прямолинейный вид ИД отражает временное равновесное состояние между уменьшением раскрытия трещин и увеличением их концентрации в единице объёма пород. Пластовое давление в залежи постепенно снижалось и меры по его повышению не принимались.

Рис. 8. Динамика изменения во времени индикаторных диаграмм. Числа у точек — диаметр штуцера (мм); у концов ИД -дата (месяц/год)

- Если регулярные гидродинамические исследования скважин не проводятся, о деформационных процессах, протекающих в залежи, можно судить по замерам забойных давлений на штуцерах неизменного диаметра. Изменение раскрытости трещин и,соответственно,их проницаемости отражается на изменениях забойного давления.

- Пример из практики. В скважине, где объектом добычи нефти являются трещиноватые песчаники, в период 03.04.2000-22.12.2000 г. выполнено 7 замеров, зафиксировавших рост забойного давления (штуцер d =8 мм) от 10,2 МПа до 16,4 МПа. За период 23.12.2000-14.06.2001 г. забойное давление (7 замеров) снизилось с 16,4 МПа до 10,8 МПа и при следующем замере 13.08.2001 г. возросло до 12,4 МПа. Приведенные данные интерпретируются следующим образом: период 03.04.2000-22.12.2000 г. – в объёме пород, влияющем на работу скважины, преобладают процессы разрушения матрицы и роста концентрации трещин; период 23.12.2000-14.06.2001 г. — в объёме пород, влияющем на работу скважины, преобладают процессы упруго-пластических деформаций, приводящих к снижению раскрытости трещин и их проницаемости; после 14.06.2001 г. вновь начинают доминировать процессы разрушения пород и роста концентрации трещин. Аналогичные результаты зафиксированы по многим залежам с трещинными коллекторами.

- Процессы деформации пород отражаются на результатах гидропрослушивания скважин следующим образом. Если залежь сложена упругохрупкими породами, то рост концентрации трещин способствует возникновению новых гидродинамических связей. Они могут быть выявлены при периодическом прослушивании между одними и теми же парами скважин. Так, на залежи, сложенной породами указанного типа, проведена серия гидропрослушиваний, в которых возмущающими и реагирующими служили одни и те же пары скважин. В паре скважин, расстояние между которыми равно 1800 м, при первом прослушивании взаимодействие не установлено; через 26 месяцев при повторном прослушивании зафиксировано чёткое взаимодействие. В другой паре скважин этой же залежи, расстояние между которыми равно 750 м, при первом гидропрослушивании взаимодействие отсутствовало; при втором — спустя 7 месяцев — взаимодействие зафиксировано и дополнительно подтверждено при третьем прослушивании спустя ещё 6 месяцев.

Если залежь сложена упругопластичными породами и пластические деформации явно выражены, гидропрослушивание чаще всего не выявляет прямого взаимодействия между исследуемыми скважинами, хотя объекты изучения относятся к единой гидродинамической сети. Это обусловлено тем, что из-за пластического течения пород происходит закрытие трещин в остановленной скважине и импульс давления не доходит до регистрирующего прибора. Деформационный тип породы можно определить по виду ИД: у упругохрупких пород ИД прямого и обратного хода (последовательное увеличение и уменьшение диаметра штуцера) совпадают между собой, тогда как у упругопластичных пород ИД прямого и обратного хода заметно отличаются одна от другой.

Деформациями пород матрицы трещинного коллектора можно управлять посредством смены рабочих штуцеров:увеличение диаметра штуцера ускоряет процессы деформации, уменьшение – замедляет их. Закачка воды с целью повышения и поддержания пластового давления является способом некоторой стабилизации деформационных процессов. Другими словами,управление деформационными процессами в залежи с трещинными коллекторами является простым и эффективным способом управления разработкой месторождения и добычи нефти.

Заключение

Трещинный коллектор представляет собой горную породу, разбитую субвертикальными открытыми трещинами, образующими единую гидродинамическую сеть. Сама сеть очень чувствительна к внешним и внутренним нагрузкам на породу и мгновенно реагирует на их изменение изменением продуктивности скважин. Вариации нагрузок в определённой степени можно контролировать и менять,тем самым позволяя управлять процессом разработки месторождения и добычи нефти простыми и доступными способами.

Список литературы

- Баренблатт Г.И., Желтов Ю.П., Кочина И.Н. Об основных представлениях теории фильтрации однородных жидкостей в трещиноватых породах. Прикладная математика и механика. Изд. АН СССР, Т.ХХΙV, вып.5.1960. С.852-864.

- Болтенко К.Г., Ечеистов А.И., Здоров С.Ф. Основные результаты изучения трещиноватости пород Ярегского нефтяного месторождения. Труды ΙΙ Всесоюзного совещания по трещинным коллекторам нефти и газа. Москва, «Недра», 1965. С.233-240.

- Вильге Б.И., Ваксман.К.Г., Лимбергер Ю.А., Ильинский В.М. Индукционный каротаж в горных породах с вертикальной открытой трещиноватостью. Прикладная геофизика, 1989, №121. С.201-207.

- Голф-Рахт Т.Д. Основы нефтепромысловой геологии и разработки трещиноватых коллекторов. Москва, «Недра», 1986. 608 с.

- Дахнов В.Н. Электрические и магнитные методы исследования скважин. Москва, «Недра», 1967. 390 с.

- Лимбергер Ю.А., Ильинский В.М. Новый подход к выделению трещиноватых пород по результатам геофизических исследований скважин. Геология нефти и газа, 1978. №11. С.58-63.

- Лимбергер Ю.А., Вильге Б.И., Ильинский В.М., Ваксман К.Г. Выделение открытых трещин в разрезе скважин по результатам индукционного каротажа. Геология нефти и газа, 1986, №5. С.14-18.

- Лимбергер Ю.А., Ильинский В.М., Радченко Т.Г. О потенциале фильтрации в трещинных коллекторах кумского горизонта Краснодарского края. Геология нефти и газа, 1986, №8. С.17-22.

- Лимбергер Ю.А., Вильге Б.И. О потенциале фильтрации в нефтяных скважинах. Вопросы повышения эффективности промыслово-геофизических работ (Сборник научных трудов ЦГЭ). Москва, ВНИИОЭНГ, 1989. С.19-28.

- Лимбергер Ю.А. Симуляторы гидроразрыва:возможности и ограничения. ROGTEC. Выпуск 60. С.54-67.

- Лимбергер Ю.А. Есть ли нефть действительно в баженовской свите? ROGTEC. Выпуск 66. С.68-81.

- Татаринов И.В. Роль трещиноватости в фильтрации и емкости пласта-коллектора Ярегского нефтяного месторождения. Труды ΙΙ Всесоюзного совещания по трещинным коллекторам нефти и газа.Москва, «Недра», 1965. С.167-171 .

- Limberger Y.A., Il’inskiy V.M. A new approach to recognition of joined rocks based on results of drill-hole geophysical studies. International Geology Review, 1980, vol.22, №7. Р.831-835.