«Варьеганнефтегаз»: Интеллектуальные системы заканчивания скважин для увеличения эффективности выработки контактных запасов

М.С. Кувакина (ОАО «Варьеганнефтегаз») mskuvakina@rosneft.ru

Введение

Российские нефтегазовые компании в последнее время при разработке месторождений активно применяют системы горизонтальных скважин. Такие скважины позволяют увеличить площадь контакта пласта со скважиной, повысить дебиты и приемистость, а также увеличить коэффициент извлечения нефти (КИН) в целом по месторождению. Несмотря на развитие технологий бурения, не решены вопросы, связанные со строительством и заканчиванием горизонтальных скважин, например, выбор и правильное применение устройств контроля притока для разработки месторождений с контактными запасами.

Особенности геологического строения Ван-Еганского месторождения

Уникальное месторождение Западной Сибири – Ван-Еганское – расположено в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа. В разрезе представлено 73 продуктивных пласта с насыщением нефтью, газом, конденсатом. Около трети всех запасов нефти Ван-Еганского месторождения является контактными, т.е. имеют непосредственный контакт с водой или газом (нефтяные оторочки, залежи с газовыми шапками, залежи с подстилающей водой).

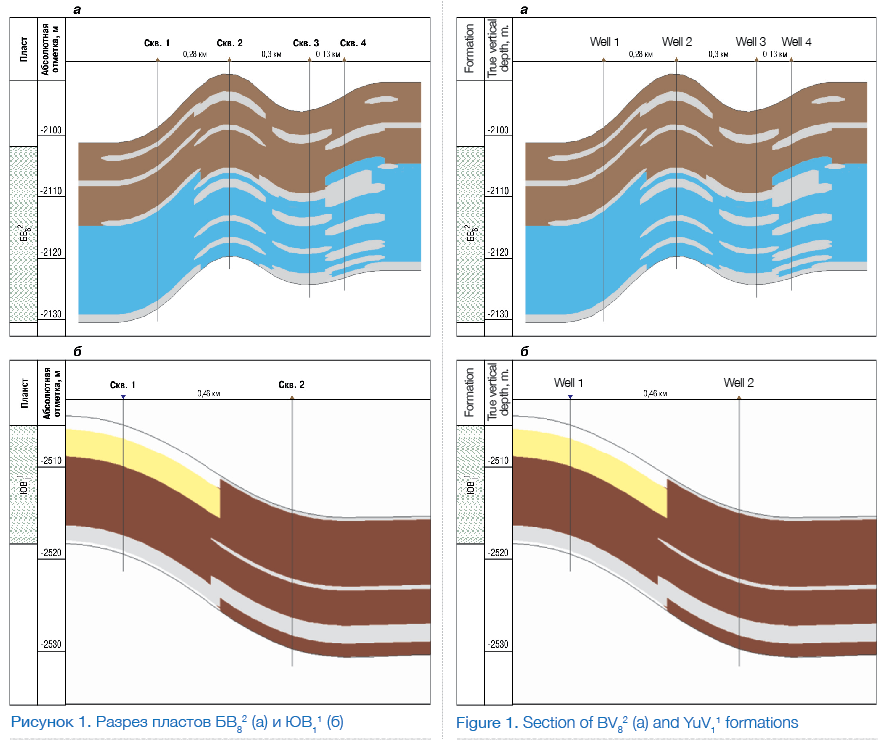

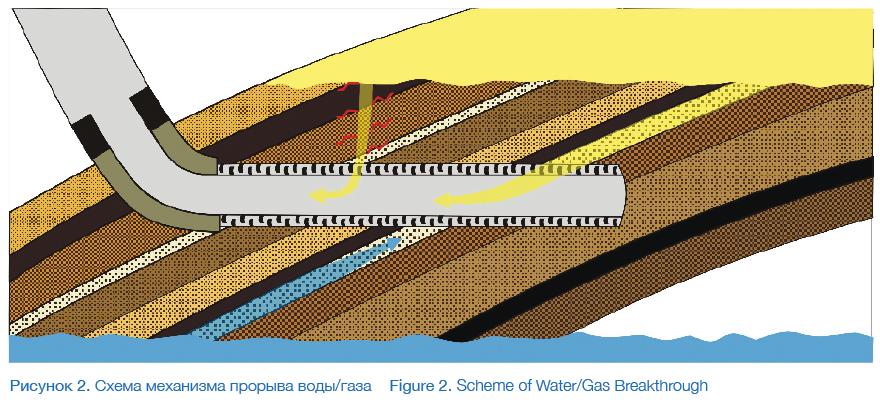

В рамках данной работы рассмотрены два пласта Ван-Еганского месторождения: БВ82 и ЮВ11. Залежи пластов нефтяные, находятся в контакте с подстилающей водой (пласт БВ82) и газовой шапкой (пласт ЮВ11) (рис. 1). Средняя текущая нефтенасыщенная толщина пластов БВ82 и ЮВ11 составляет соответственно 4 и 5 м. Пласты характеризуются высокой послойной неоднородностью по проницаемости: проницаемость различных участков ствола в пределах пласта может различаться в 100 раз, что обусловливает риск прорыва воды или газа по высокопроницаемым прослоям. Кроме того, по пласту ЮВ11 возможен прорыв газа перпендикулярно напластованию (рис. 2).

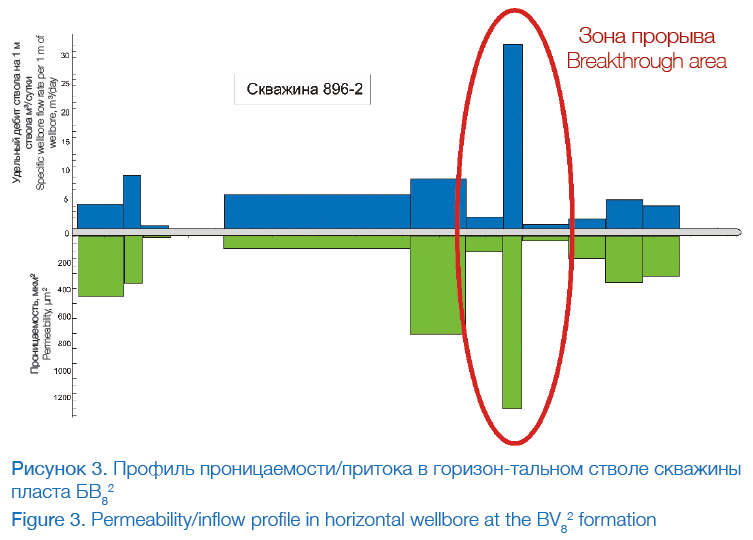

В качестве подтверждения возможного прорыва нецелевого флюида и неравномерности профиля притока к горизонтальному стволу был сделан расчет профиля проницаемости по нескольким скважинам и по формуле Джоши смоделирован удельный дебит жидкости на 1 м ствола. В результате выявлена высокопроницаемая зона, которая потенциально может служить каналом для прорыва воды/газа (рис. 3). Следствием прорыва являются неравномерное распределение депрессии по горизонтальному стволу и низкая эффективность выработки запасов.

Ранний прорыв нецелевого флюида подтверждается фактическими технологическими показателями работы скважин: прорыв воды в пласте БВ82 происходит в первые месяцы после запуска скважины; по пласту ЮВ11 отмечается высокий газовый фактор.

В горизонтальном стволе существует разница между забойным давлением в «пятке» и «носке» скважины вследствие трения жидкости в хвостовике. Однако гидравлические расчеты на основе формулы Дарси – Вейсбаха показали, что потери давления небольшие (менее 0,1 МПа) и не могут значительно влиять на распределение депрессии и профиль притока в горизонтальном участке ствола скважины [1].

Таким образом, определяющим физическим эффектом, приводящим к неоднородности притока на выбранных объектах, является неоднородность распределения фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС) в интервалах, пересекаемых стволом скважины.

На основании проведенных расчетов и анализа работы скважин для пластов БВ82 и ЮВ11 оптимальным решением проблемы раннего прорыва воды/газа является заканчивание скважины с учетом геолого-реологических свойств пород и технологических особенностей проводки скважины.

Технологии контроля притока в горизонтальных скважинах

В настоящее время на рынке нефтегазового оборудования представлены два основных типа пассивных устройств контроля притока, использующих различные механизмы создания дополнительного сопротивления притоку из пласта: трубочно-винто-вой и штуцерный. Основным недостатком трубоч-но-винтовых систем контроля притока является высокий риск раннего закупоривания винтовых каналов, штуцерных систем контроля притока – высокая скорость потока флюида, проходящего через штуцер, что значительно повышает риск эрозии оборудования. При этом использование вышеописанных систем контроля притока при разработке нефтяных оторочек с массивной газовой шапкой позволяет лишь отсрочить прорыв газа. В случае прорыва газа в скважину данные системы не ограничивают приток газа, вследствие чего либо приходится уменьшать депрессию на пласт, тем самым снижая дебит скважины, либо проводить периодические остановки скважины, либо выводить скважину из добывающего фонда [2].

Из активных устройств контроля притока на рынке представлена система гидравлических забойных клапанов Smart wells. К ее преимуществам можно отнести управление положением клапана для каждой зоны с поверхности: при прорыве воды или газа одну из секций можно закрыть. Недостатками являются низкая надежность системы (если одна из контрольных линий перестает работать, то скважи-ну можно «потерять»), высокая стоимость внедрения, большие сроки поставки оборудования и сложность монтажа.

Для устранения указанных проблем необходимо создание нового поколения систем заканчивания скважин, которое учитывало бы недостатки существующих систем контроля притока, а также позволяло бы не только выровнить профиль притока и откложить момент прорыва газа в скважину, но и ограничить расход нецелевого флюида, тем самым увеличить время притока чистой нефти [3].

Новое поколение устройств контроля притока

Для повышения эффективности работы систем заканчивания скважин российскими инженерами компании «Вормхолс» на базе завода «Тяжпрессмаш» было разработано новое поколение пассивных устройств контроля притока (УКП) — «Мягкий дроссель». Данное устройство представляет собой противопесчаный проволочный фильтр с базовой трубой и камеру УКП с сетью каналов для протока жидкости. Камера УКП «Мягкий дроссель» позволяет плавно увеличивать гидравлическое сопротивление движущемуся потоку жидкости за счет многократного изменения направления движения, ускорения и торможения, слияния и разделения протекающего потока (рис. 4).

Система «Мягкий дроссель» имеет следующие преимущества:

» «Мягкий дроссель» в стандартной комплектации имеет от 2 до 12 входных отверстий довольно значительных диаметров, что значительно снижает риск закупорки системы по сравнению с другими системами;

» возможность изменения конфигурации системы перед спуском оборудования в скважину за счет включения в модуль УКП определенного числа колец с необходимыми толщиной стенок и числом проходных отверстий оптимальной фазировки;

» долговечность системы: в УКП «Мягкий дроссель» снижение давления достигается за счет большого гидравлического сопротивления тракта течения при умеренной скорости потока;

» возможность установки системы УКП «Мягкий дроссель» в нагнетательных скважинах для выравнивания профиля закачки в многопластовых системах, при этом скважину вводить в работу и затем переводить под нагнетание без смены системы заканчивания [3].

Важным условием при заканчивании скважин с использованием УКП «Мягкий дроссель» является разделение горизонтального ствола на сегменты с помощью разбухающих/гидромеханических пакеров с целью предотвращения заколонных перетоков.

Все пассивные устройства контроля притока должны настраиваться в зависимости от распределения ФЕС, определяемых по результатам геолого-гидродинамического моделирования и окончательного каротажа после бурения скважины. Это связано с определенными рисками, обусловленными возможными ошибками в геологической модели, неверной интерпретацией геофизических данных, риском недоспуска компоновки до намеченной глубины, а также с изменением характера притока, что характерно для разработки месторождений с контактными запасами с применением горизонтальных скважин. В данном случае опасны ранние прорывы газа или воды, которые практически невозможно предотвратить, удается лишь отсрочить время прорыва на определенный период [4]. Впоследствии приходится уменьшать депрессию на пласт либо периодически останавливать скважину или выводить ее из добывающего фонда. Данный фактор особенно важен при разработке Ван-Еганского месторождения, так как инфраструктуры для транспорта или утилизации газа не существует.

Для решения данной проблемы российскими инженерами также была разработана дополнительная опция к УКП «Мягкий дроссель» – «Адаптивная система», которая подходит для разработки нефтяных оторочек горизонтальными скважинами. Данная система может самонастраиваться в зависимости от скорости, давления флюида и его фазового состава. Величина притока регулируется с помощью специальных клапанов (рис. 5): «Адаптивная система» позволяет ограничивать максимальный расход через каждый фильтр на определенном уровне независимо от перепада давления. Таким образом, система дает возможность не только выравнивать профиль притока и откладывать момент прорыва газа в скважину, но и ограничивать расход газа в зоне прорыва, обеспечивая долговременную работу скважины без значительного увеличения газового фактора.

Мониторинг работы интеллектуальных систем заканчивания осуществляется за счет встроенных в фильтр флуоресцентных трассеров. Одна часть вложенного трассера растворяется при контакте с водой, другая – при контакте с нефтью. Цвет трассеров-маркеров соответствует определенному сегменту горизонтального ствола, что позволяет определить работу каждого участка.

Заключение

Таким образом, основным фактором, обусловливающим ранний прорыв воды/газа в скважины пластов БВ82 и ЮВ11 Ван-Еганского месторождения, является их неоднородность по проницаемости. В пласте ЮВ11 прорыв газа возможен также перпендикулярно напластованию. Для выравнивания профиля притока к горизонтальному стволу и равномерной выработки запасов нефти из залежи с подстилающей водой пласта БВ82 можно использовать УКП «Мягкий дроссель». Для пласта ЮВ11 оптимальным вариантом заканчивания является использование УКП с «Адаптивной системой», что позволит ограничить приток газа и увеличить время работы скважины с низким газовым фактором.

Предложенные интеллектуальные системы заканчивания скважин позволят значительно продлить время эксплуатации скважины, увеличить КИН и существенно улучшить экономические показатели разработки.

Список литературы

1. Семенов А.А., Исламов Р.А., Нухаев М.Т. Дизайн устройств пассивного контроля притока на Ванкорском месторождении // Нефтяное хозяйство. – 2009. – № 11. – С. 20-23.

2. Оценка эффективности применения оборудования для контроля притока в горизонтальных скважинах / Д.А. Антоненко, Р.В.Мурдыгин, Е.И. Хатмуллина, С.Л. Амирян // Нефтяное хозяйство. – 2007. – № 11. – С. 84-87.

3. Особенности оборудования для строительства горизонтальных скважин / М. Нухаев, О. Журавлев, Р. Щелушкин, О. Андрианов // Neftagaz. – 2014. – № 4. – Р. 20-24.

4. Семенов А.А., Киселев В.М. Моделирование работы горизонтальных скважин в условиях неоднородности распределения свойств пласта // «Engineering & Technologies». – 2011. – Вып.4. – С. 429-437.

Статья опубликована в научно-техническом Вестнике ОАО «НК «Роснефть» № 1, 2015 г., стр. 36; ISSN 2-74-2339.

Публикуется с разрешения редакции.