Газпром нефти: Комплексная система заканчивания скважин для разработки подгазовых залежей

Введение

Актуальной задачей современной нефтедобывающей отрасли является эффективная выработка оставшихся извлекаемых запасов, значительная часть которых приурочена к подгазовым залежам и нефтяным оторочкам. Такие запасы считаются сложными для разработки и часто не разрабатываются изза высоких рисков, отсутствия технологий или экономической нерентабельности. Одной из ключевых проблем при разработке подгазовых залежей и нефтяных оторочек является ранний прорыв газа, что приводит к падению давления в пласте, добыче нецелевого флюида и низкой эффективности выработки запасов нефти залежи. В статье решение данной проблемы рассматривается с позиции применения новых подходов к заканчиванию скважин. Такие подходы позволят увеличить эффективность разработки сложных подгазовых залежей.

Геологическое строение месторождения Новый Порт

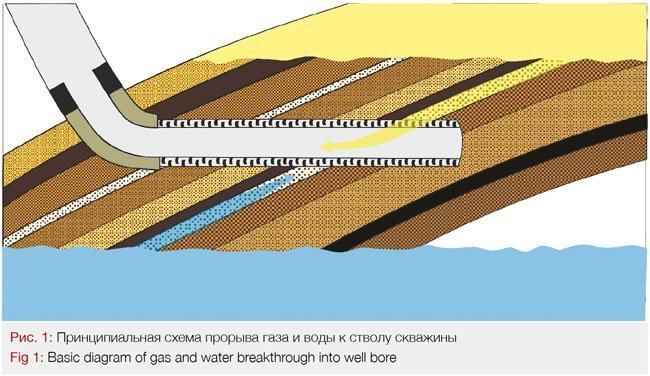

Месторождение Новый Порт расположено в Ямало-Ненецком автономном округе на севере Западной Сибири. Основные его запасы сконцентрированы в юрских отложениях, которые характеризуются высокой вертикальной неоднородностью, что позволяет вовлечь в разработку только часть из них. В качестве примера в данной работе был выбран пласт Ю2-6, имеющий сложное геологическое строение: обширную газовую шапку, подстилающую воду и высокую анизотропию. Анизотропия проницаемости создает неравномерный профиль притока к скважине, и как следствие, способствует прорывам газа (рис. 1).

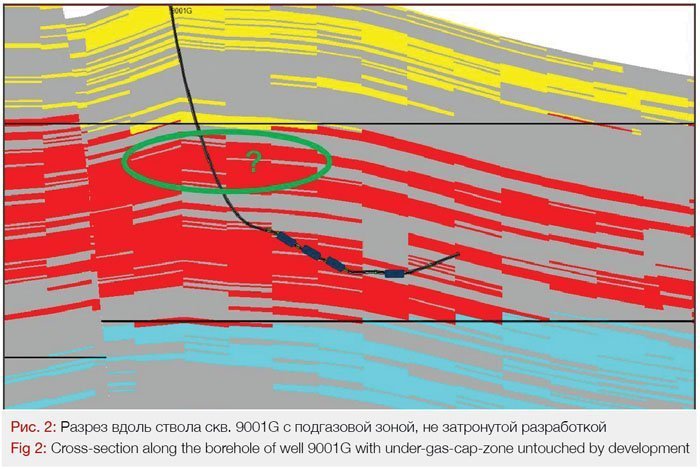

При разработке залежей с высокой вертикальной неоднородностью для увеличения связанности коллектора обычно применяют многостадийный гидроразрыв пласта (МГРП), но, как правило, он проводится в нижних прослоях для избежания распространения трещины в газовую шапку. Это приводит к тому, что подгазовая часть нефтенасыщенного коллектора остается незатронутой разработкой (рис. 2).

Технологическое решение – комплексная система заканчивания скважины

Для решения проблемы раннего прорыва нецелевого флюида и эффективной выработки подгазовой части пласта предлагается использование комплексной системы заканчивания скважин, которая позволит вовлечь в разработку весь интервал нефтенасыщенного коллектора. Такая система состоит из двух основных технологий: исследования притока с помощью устройства контроля притока (УКП) с адаптивными клапанами и МГРП (рис. 3).

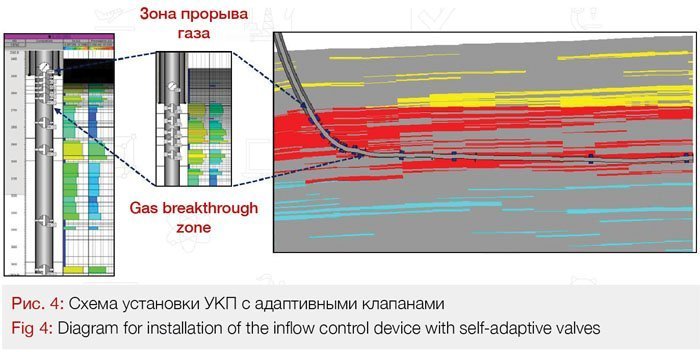

УКП создает гидравлическое сопротивление проходящей жидкости с помощью специальных «лабиринтов», число и длина которых настраиваются в зависимости от профиля проницаемости. Чем длиннее секция УКП, тем большее гидравлическое сопротивление создается в сегменте. Адаптивные клапаны в УКП являются ограничительным элементом при прорыве газа. Клапаны устанавливаются в подгазовую часть скважины и при прорыве газа закрываются, позволяя остальной части ствола работать в прежнем режиме. МГРП проводится таким способом, который был принят эффективным для конкретного пласта. Для того, чтобы избежать риска прорыва газа в газовую шапку, МГРП осуществляется в нижних прослоях. Следует отметить, что УКП с адаптивными клапанами состоит из нескольких сегментов, разделенных пакерами в зависимости от профиля проницаемости пласта, вскрытого горизонтальной скважиной (ГС) (рис. 4).

Принцип работы УКП с адаптивной системой состоит в том, что жидкость из пласта проходит через первую секцию, где отфильтровываются механические примеси, и попадает в специальную камеру. В камере за счет конфигурации ее каналов поток жидкости многократно разделяется и затем соединяется, таким образом, уменьшается депрессия. На практике, на участке, где ожидается прорыв флюида по высокопроницаемой зоне, устанавливается более длинная камера, следовательно, эта зона разрабатывается на меньших депрессиях. На других участках устанавливаются камеры меньшей длины или не устанавливаются совсем. При прорыве газа секция способна закрываться с помощью адаптивных клапанов, настроенных на определенный расход проходящей жидкости. Клапаны могут закрываться или открываться в зависимости от изменения заданного расхода. Таким образом, система позволяет выравнивать профиль притока без риска прорыва газа.

Эффективность предлагаемого подхода

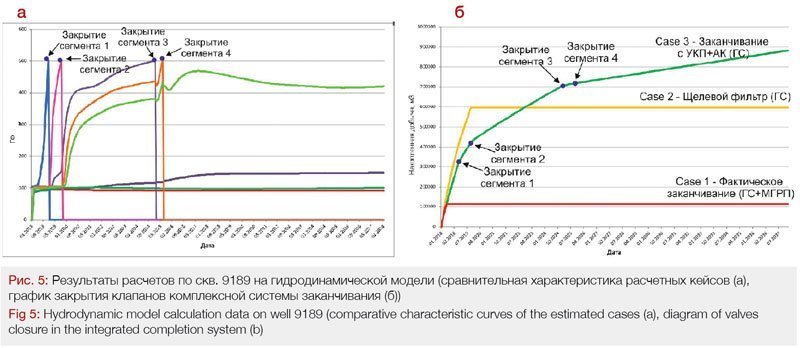

В рамках данной работы проведено моделирование систем заканчивания в плагине Multisectional well в ПО Petrel. Были выбраны три основные опции для одной скважины пласта Ю2-6 (рис. 5):

1) фактическое заканчивание – ГС+МГРП, выполненное только в нижней части коллектора (кейс 1);

2) ГС с обычным фильтром по всему коллектору, включая подгазовую часть (кейс 2);

3) заканчивание с адаптивной системой по всему коллектору (кейс 3).

Из рис. 5 видно, что вариант фактического заканчивания показывает наихудшие результаты, так как коллектор в нижнем прослое относительно хуже коллектора в подгазовой зоне. ГС с обычным фильтром в первый год работы – наилучший результат, но скважина также закрывается из-за прорыва газа. Предлагаемая адаптивная система позволяет отбирать меньше газа, при этом разрабатывая подгазовую нефтяную часть.

Заключение

Комплексная система заканчивания скважин – это интеграция нового российского оборудования в существующий подход к заканчиванию скважин. Для пласта Ю2-6 Новопортовского месторождения – это использование УКП с адаптивными клапанами как дополнительного оборудования для заканчивания скважин в подгазовой части пласта с помощью технологии МГРП. Данный подход даст возможность испытать новую технологию без значительных капитальных вложений и с минимальными рисками.

Гидродинамические расчеты показывают перспективность данного подхода, который позволит увеличить эффективность разработки подгазовых залежей и нефтяных оторочек.

Список литературы

1. Семенов А.А., Исламов Р.А., Нухаев М.Т. Дизайн устройств пассивного контроля притока на Ванкорском месторождении // Нефтяное хозяйство. – 2009. – № 11. – С. 20–23.

2. Влияние изменения параметров оборудования для контроля притока на эффективность его применения в горизонтальных скважинах / Д.А. Антоненко, С.Л. Амирян, Р.В. Мурдыгин, Е.И. Хатмуллина // Вестник ОАО «НК «Роснефть». – 2007. – № 5. – С. 34–38.

3. Особенности оборудования для строительства горизонтальных скважин / М. Нухаев, О. Журавлев, Р. Щелушкин, О. Андрианов // Neftagaz. – 2014. – № 4. – С. 20–24.

4. Семенов А.А., Киселев В.М. Моделирование работы горизонтальных скважин в условиях неоднородности распределения свойств пласта // Engineering&Technologies. – 2011. – № 4. – С. 429–437.

Авторы статьи:

М.С. Кувакина

Научно-Технический Центр «Газпром нефти» (ООО «Газпромнефть НТЦ»)

Материал любезно предоставлен компанией ПАО «Газпром нефть» и журналом «PROнефть»