Есть ли нефть действительно в баженовской свите?

Кзаголовку статьи многие читатели, вероятно, отнесутся с изрядной долей скептицизма. Ведь баженовская свита считается крупнейшим резервом нефти в России. Усилия, предпринимаемые для освоения этого резерва в последние годы, вот-вот дадут практический результат и «загадка века» будет решена. Есть ли для этого основания и какие?

Предполагаемая структура объекта

Взгляды исследователей на строение возможного коллектора в отложениях баженовской свиты сводятся в общем виде к двум моделям. В одной из них коллектор представляется чередованием прослоев различных литотипов пород, неодинаково обогащённых рассеянным органическим веществом, и нефтенасыщенных горизонтальных микрополостей, связанных в разной степени между собой. В другой модели предполагается существование в породах свиты порово-трещинных коллекторов.

Горизонтальные полости в условиях естественного залегания горных пород могут существовать и фильтровать флюиды только при условии, что давление флюида внутри них превышает вертикальное напряжение. Подобное состояние пород в недрах нигде в мире не зафиксировано.Трещины, упоминаемые в публикациях, выделялись посредством визуального и/или инструментального наблюдения на образцах керна в условиях дневной поверхности, т.е. при снятии напряжённого состояния. Такие трещины являются следствием необратимой деформации керна при его выбуривании и подъёме на поверхность.Доказательств существования открытых трещин в условиях естественного залегания пород не представлено. Так что обе упомянутые модели не имеют должного подтверждения.

Действия компаний

В настоящее время четыре компании пытаются извлекать нефть из баженовской свиты: ПАО «Нефтяная компания «РОСНЕФТЬ», ПАО «Сургутнефтегаз», ПАО «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ», ПАО «Газпром нефть».

Пионером добычи является нефтегазодобывающее управление «Юганскнефть» (сейчас ООО «РН-Юганскнефтегаз» в ПАО«Роснефть»), которое отдельные разведочные скважины использовало в качестве добывающих с середины 70-х гг., а позже приступило к целенаправленной добыче, пробурив более 70 эксплуатационных скважин. Последние бурились по схеме, аналогичной разбуриванию залежей вышележащих меловых отложений, представленных межзерновыми коллекторами. В подавляющем большинстве эксплуатационных скважин приток флюида либо вообще отсутствовал, либо накопленный объём нефти оказался незначительным, экономически неоправданным; интенсификация добычи не проводилась, разработка велась на истощение.

Спустя более 40 лет после начала добычи понимание структуры объекта и сущности проблемы не изменилось ни принципиально, ни в мелочах, о чём лучше всего свидетельствует серия статей в журнале «Геофизика» №3, 2015. При этом в одной из статей делается вывод о наличии в отложениях баженовской свиты 3-х видов запасов углеводородов подлежащих порознь подсчёту и оценке. Прорывных технологий в извлечении нефти за прошедший период не продемонстрировано.

ПАО «Сургутнефтегаз» то же не новичок в этом деле. В компании выполнен наибольший объём бурения, исследования, испытания скважин. Из испытанных 600 поисково-разведочных скважин 433 скв. (72,2%) приток либо не дали, либо он был менее 1 м3/сут. Дебит нефти более 10 м3/сут получен всего из 36 скв. (6%) [8].

Проведена отработка и испытание пяти технологий вскрытия пласта: (1) наклонно-направленными скважинами со спуском щелевого фильтра+стандартный ГРП; (2) наклонно-направленными скважинами с зацементированным забоем+объёмный или большеобъёмный ГРП; (3) горизонтальным стволом на минимальной репрессии со спуском щелевого фильтра+объёмный ГРП; (4) на депрессии горизонтальным стволом; (5) горизонтальным многозабойным стволом как на депрессии, так и на репрессии. Для повышения и восстановления продуктивности скважин испытано более 20 различных технологий, в том числе технология образования в пласте широкой сети искусственных трещин. О результатах можно судить по заявлению главного геолога компании (Интерфакс, 07.02.2014): в 2013г. добыча из баженовской свиты возросла на 60% (относительно предыдущего года) до 548 тыс.т, что принесло компании убыток в сумме свыше 3 млрд руб. (курс на то время ~ 32руб/дол. США). Прослеживается закономерность: чем больше добыча, тем непропорционально увеличиваются расходы и растут убытки. При этом компания, как и «Роснефть», ни на шаг не приблизилась к решению проблемы, оставаясь на уровне ее понимания 70-х гг.

С 2007 г. к добыче баженовской нефти приступило АО «РИТЭК» (входит в состав ПАО «ЛУКОЙЛ). Предпочтение отдано методу термогазового воздействия. Сам метод, возможно, и обладает достоинствами, которые ему приписывают авторы, но ощутимых изменений в добыче баженовской нефти не произошло.

Ещё одной компанией, вознамерившейся добывать нефть из отложений баженовской свиты, стала «Газпром нефть». Объявлено [2], что разработка баженовской свиты – одна из стратегических задач компании. План к 2025 г.: ресурсная база извлекаемых запасов нефти более 400 млн т, добыча – не менее 2,5 млн т/год, накопленная добыча – свыше 15 млн т. Реализация намеченного связана с выполнением программы технологического развития, а именно: с разработкой технологии прогноза перспектив нефтеносности баженовской свиты и геолого-гидродинамического стимулятора. Относительно последнего заявлено, что мировых аналогов этой разработке нет, хотя никаких практических подтверждений заявлению не существует.

Для добычи нефти из баженовской свиты компания «Газпром нефть» предложила проект «Создание комплекса отечественных технологий и высокотехнологичного оборудования разработки запасов баженовской нефти» (сокращённо «Бажен») и открыта для соучастия в нём других компаний. Срок реализации проекта — до 2025 г. В его рамках предполагается разработка минимум 15 технологий для освоения свиты по конкретным направлениям (оборудование, технологии, программные комплексы). Получается: за прошедшие десятилетия ничего реального для извлечения нефти не создано, а тут за короткий срок все проблемы якобы будут решены. Министерство энергетики присвоило «Бажену» статус федерального проекта.

Если пропустить риторику, сопровождающую плановые намерения компаний, то практическая направленность сводится преимущественно к созданию горизонтальных стволов и выполнения в них многостадийных гидроразрывов пласта. Другими словами, добыча нефти из отложений баженовской свиты обуславливается только решением сугубо технологических проблем. Структура объекта никаких сомнений у плановиков не вызывает.

Когда тщательно вникаешь в планы компаний, невольно напрашивается вопрос: в какой степени их составители принимают во внимание многолетний печальный опыт по добыче баженовской нефти других компаний и имеют ли его вообще в виду?

Навыки проходки горизонтальных и наклонно-направленных скважин накоплены отечественными компаниями. Бурение подобных стволов в породах баженовской свиты реализуемая операция. Это уже подтверждено практикой. Но после строительства скважины следует далее сохранить устойчивость пробуренного ствола в неизменном состоянии, провести гидроразрыв (один или несколько), удержать трещину разрыва в раскрытом состоянии на длительный период. Практическое решение этих задач при высокой пластичности пород, характерной для ряда литотипов отложений баженовской свиты [3] является непростой проблемой.

Известно теоретическое решение задачи о напряжённом состоянии пород вокруг выработки круглого сечения. Оно показывает, что в среде, подчиняющейся законам теории упругости и при равенстве горизонтальных компонентов тензора напряжений в нетронутом массиве, тангенциальное (кольцевое) напряжение в горизонтальной скважине будет сжимающим. Неравенство горизонтальных компонентов обуславливает возникновение в кровле растягивающих напряжений, а в стенках выработки – сжимающих.

При предполагаемом чаще всего равенстве горизонтальных компонентов тензора напряжений в нетронутом массиве, реальная ситуация всегда отличается от допускаемой. Эксперименты по гидроразрыву на образцах пород, выполненные в лаборатории Французского института нефти в 70-х гг., показали, что разрыв всегда асимметричен и возникает только на одной из сторон «ствола скважины» (имитировалось в образцах). Значительно позже во времени асимметрия образования трещины была подтверждена результатами сейсмического мониторинга процесса гидравлического разрыва пород, проводимого в конкретных скважинах.Следовательно, в реальных горно-технических условиях залегания пород (при наличии скважины) горизонтальные составляющие тензора напряжений не равны друг другу. В таком случае наиболее слабым местом, с точки зрения устойчивости ствола, будет верх горизонтальной скважины.

Породы баженовской свиты по своим свойствам близки к трансверсально изотропной среде, свойства которой в горизонтальной плоскости одинаковы, а по вертикали отличны. Эксперименты на образцах пород свиты показали, что для такой среды устойчивость горизонтальных стволов также будет минимальной в верху ствола. И уже при депрессии 5-25 атм (например, при бурении или вызове притока) возможна потеря устойчивости [3].Теоретические и экспериментальные предположения подтверждаются практикой. В работе [7] приведены свидетельства того, что в процессе эксплуатации во всех скважинах произошло обрушение незакреплённой части горизонтального ствола.

Образование самой трещины разрыва в породах баженовской свиты требует большего давления, чем давление, необходимое для образования трещины на аналогичной глубине в упруго-хрупких породах. Предположим, однако, что разрыв выполнен и трещина образована. Её необходимо удержать в раскрытом состоянии после окончания гидроразрыва пласта с целью сохранения проницаемости. Для чего в трещину обычно закачивают расклинивающий агент, обладающий высокой механической прочностью (песок, пропант). Назначение агента — противостоять меняющимся в процессе добычи нефти нагрузкам на скелет упруго-хрупких пород, сохраняя проницаемость трещины разрыва.

Длительное действие меняющихся нагрузок на породы приводит к изменению их напряжённо-деформированного состояния. При свободном перемещении частиц породы (характерно для пластичных пород) наблюдается непрерывное её деформирование. Что, в свою очередь, обуславливает явление ползучести. Никакой расклинивающий агент в таких условиях не удержит трещину в раскрытом состоянии. Поэтому выбранное направление освоения баженовской свиты не сможет обеспечить достижение поставленной цели.

Для освоения баженовской свиты отечественные компании пытались также создать альянсы с западными major в надежде, что «заграница нам поможет». Заграница не поможет. Не потому, что из-за санкций отказывает в оборудовании, технологиях, программно-методических комплексах. А потому, что «заграница» думает и рассуждает также, как отечественные геологи и даже признаёт баженовскую свиту крупнейшим в мире хранилищем сланцевой нефти. Так, в Salym Petroleum Development N.V. (SPD) вообще считают баженовскую свиту аналогом североамериканской формации Bakken.

Перед всеми компаниями, стремящимися добывать нефть из баженовской свиты, стоит дилемма: получать незначительные притоки из отдельных редких скважин или добывать нефть и вести рентабельную разработку. Если компании выбирают первый путь, а именно по нему они двигались ранее и двигаются сейчас, не составляет труда спрогнозировать конечный результат. К гигантским расходам по уже проведенным работам добавятся аналогичные расходы, предусмотренные для реализации намеченных планов. И применение понижающего коэффициента к ставке налога на добычу нефти из отложений баженовской свиты ситуацию не изменит. Планируемые объемы запасов, годовой и накопленной добычи никогда не будут достигнуты. Для выбранной дилеммы «добыча» будет рентабельной при условии, что государство оплатит по рыночной цене каждую тонну недобытой нефти.На это оно никогда не согласится.

Если же компании будут действительно стремиться к рентабельной добыче и разработке, то им придётся по иному осознать сущность проблемы и принципиально изменить точку зрения, прежде всего, на структуру и свойства объекта, соответственно, на способы извлечения нефти.

Реальная структура объекта

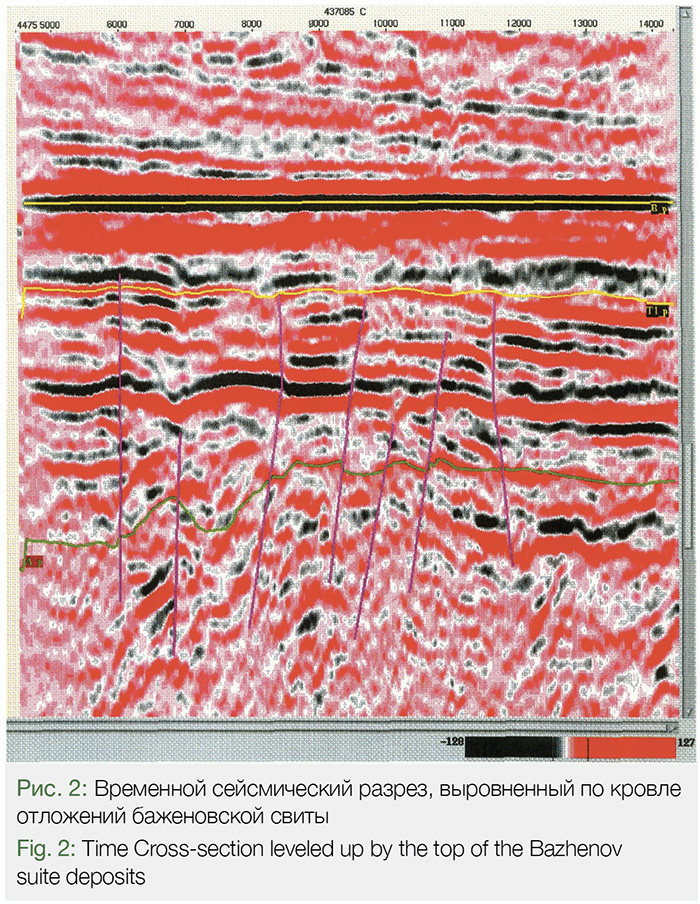

Зацикленность геологов на породах баженовской свиты, площадь распространения которой в Западной Сибири превышает 1 млн км2, привела к практическому игнорированию внушительного объёма данных по нижележащим отложениям. Породы нижележащих отложений на определённой, но ограниченной территории, разбиты многочисленными тектоническими нарушениями, корни которых находятся в отложениях фундамента и большинство нарушений «затухает» в кровле тюменской свиты (Рис.1,2). Кроме того, для флюидов, находящихся в порах пород рассматриваемой территории, характерны специфические условия.

Деформации пород в блоках, расположенных между нарушениями, в свою очередь, обуславливают развитие в самих блоках субвертикальной трещиноватости. Для практических целей — разведка, добыча, разработка — необходимо знать являются ли разрывы сплошности (тектонические нарушения и субвертикальные трещины) открытыми или закрытыми, т.е. способны фильтровать флюиды или нет. Гарантированный способ решения этой задачи заключается в сравнении горизонтального напряжения σг с пластовым давлением Рпл. При выполнении условия Рпл > σг разрывы сплошности открытые и фильтруют флюиды. В случае Рпл ≤ σг разрывы сплошности закрытые и фильтрация флюидов невозможна [5]. Применение указанного подхода более, чем в 200 поисково-разведочных скважинах, показало, что разрывы сплошности открытые и взаимосвязанные между собой. Они образуют единую гидродинамическую систему, обеспечивающую гидравлическую связь по площади и разрезу между разными участками рассматриваемой территории.

Такая система при испытании скважин на приток или их эксплуатации проявляет себя аномалиями температуры и давления, что было зафиксировано в разведочных и эксплуатационных скважинах.

На рис.3 показан участок карты расположения трёх разведочных скважин, отстоящих на расстоянии 3,4-4,5 км друг от друга. Гипсометрически (по кровле баженовской свиты) выше всех расположена скв.1, ниже всех скв.3. Скв.2 занимает промежуточное положение относительно указанных. Измеренная температура: в скв.1-130 °С, в скв.2-127,3 °С, в скв.3-120,3 °С. Т.е. в скв.3, расположенной ниже двух других, температура заметно меньше, чем в скважинах, находящихся гипсометрически выше. Это противоречит нормальному закону распределения температуры в недрах и объясняется наличием дополнительного источника тепла в скв. 1 и 2.

Все три скважины испытаны на приток. Скв.1 и 2 дали нефть значительного дебита. Скв. 3 без притока, причём длительное время простояла в ожидании испытания после окончания бурения.Температура, измеренная в этой скважине, соответствует статическому значению. Существенная разница температур между скв.1,2 и скв. 3 является следствием извлечения нефти с глубин, залегающих ниже интервала испытания не менее, чем на 200 — 300 м.

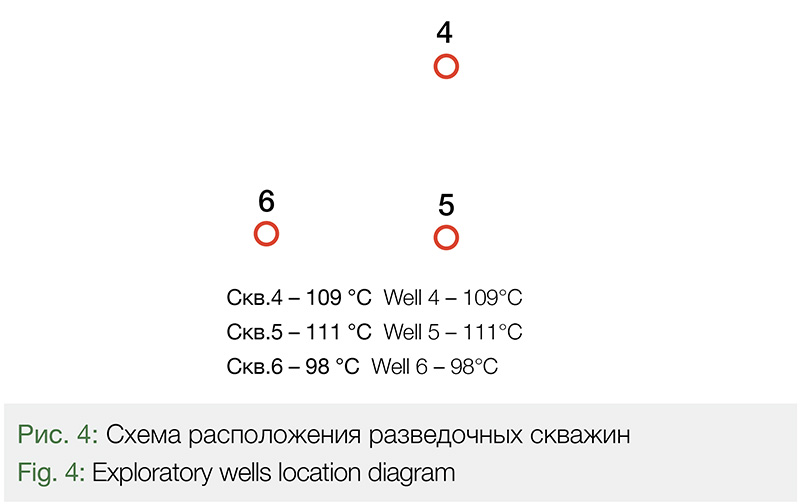

Рис.4 иллюстрирует схему расположения трёх других разведочных скважин, отстоящих на удалении 700-1000 м друг от друга. Гипсометрия кровли баженовской свиты всех скважин отличается всего на несколько метров (почти одинакова).Измеренная температура в скв. 4 – 109 оС, в скв.5 –111 оС, в скв. 6 – 98 оС. Т.е. в скв. 6 температура заметно меньше, чем температура в двух других рядом стоящих скважинах. Что снова противоречит нормальному закону распределения температуры в недрах. Разница температур обусловлена наличием дополнительного источника тепла в скв. 4 и 5.

При испытании все скважины фонтанировали нефтью. Но в скв. 4 и 5 дебит превышал несколько сотен м3/сут, а в скв. 6 он составил несколько м3/сут. Значительная разница температур между скв. 4, 5 и скв. 6, равная 11-13 оС, является следствием поступления нефти с глубин, залегающих ниже интервала испытания не менее, чем на 300 м.

В эксплуатационных скважинах одного и того же куста начальная разница температур между скважинами, давшими значительные притоки нефти, и скважинами без притока или с незначительным притоком, достигала 10-12 оС. По мере снижения дебита нефти в процессе добычи уменьшалась как сама измеряемая температура, так и разница температур.

Приведённые данные об измеренных температурах в фонтанирующих разведочных и эксплуатационных скважинах свидетельствуют о подтоке более нагретой нефти из глубоко залегающих отложений по сети открытых субвертикальных нарушений сплошности.

На рис.5 показана динамика пластового давления по ряду разведочных скважин, которые при первичном испытании фонтанировали нефтью. В дальнейшем часть скважин использовали в качестве добывающих и одну как наблюдательную. Расстояние между скважинами 5÷15 км. Начальное снижение давления в наблюдательной скважине обусловлено отбором нефти из добывающих скважин. Затем в зоне расположения этой скважины стал доминировать напор флюидов снизу. Что привело сначала к постоянству, а затем к возрастанию пластового давления.

Синхронное снижение пластового давления в добывающих и контрольной скважинах в начальной стадии добычи нефти, данные об изменениях температуры подтверждают надёжную гидравлическую взаимосвязь по площади и разрезу между разными участками территории и указывают на возможный большой этаж нефтеносности. Взаимосвязь обусловлена существованием единой гидродинамической системы в сети открытых нарушений сплошности в отложениях тюменской свиты (юра) и фундамента. Об этом также свидетельствуют результаты гидропрослушивания: импульс давления проходил расстояние между скв. 4 и 5 (рис.4) менее, чем за 15 мин.

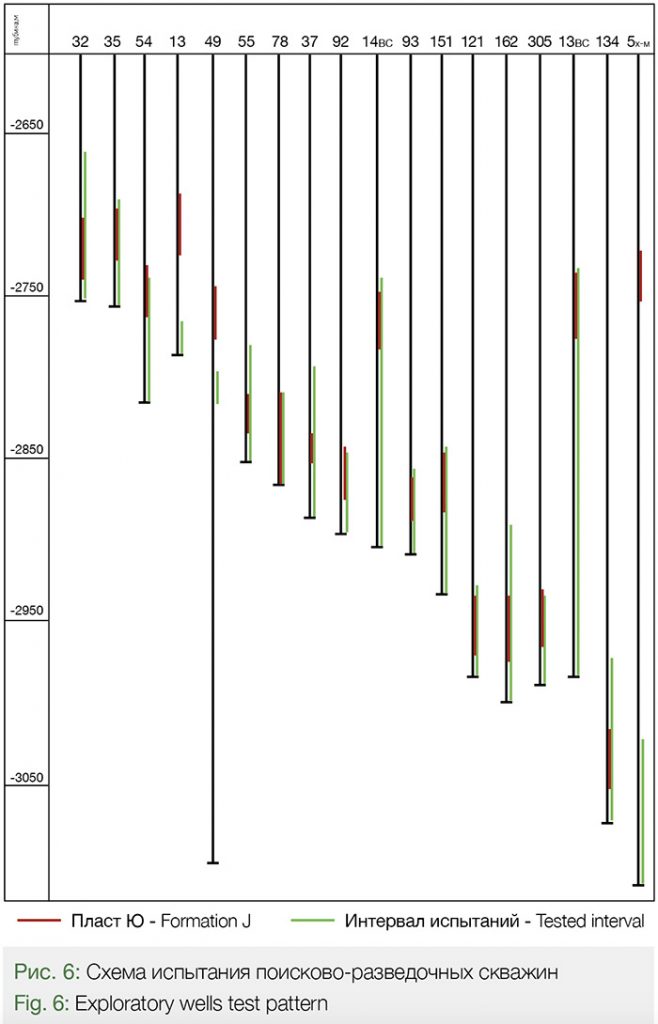

Анализ результатов испытаний 355 объектов в поисково-разведочных скважинах показал следующее. Только 31 объект (8,7 %) представляли сугубо породы баженовской свиты. 71 объект (20 %) – породы, залегающие ниже отложений абалакской свиты. Остальные объекты относились к совместным испытаниям баженовской свиты с вышележащими меловыми, или с нижележащими юрскими и доюрскими, или и с теми и другими отложениями одновременно. Выявление мест поступления нефти в ствол скважин не проводилось и отнесение притоков только к породам баженовской свиты не имеет под собой оснований.

Следует также принимать во внимание, что при вызове притока из межзерновых коллекторов, толщина которых всегда ограниченная, интервалы поступления нефти в скважину приурочены непосредственно к интервалам испытания. При испытании трещинных коллекторов интервалы поступления нефти в скважину соответствуют зонам пересечения стволом открытых субвертикальных нарушений сплошности, по сети которых пластовый флюид поступает из удаленных по глубине отложений.

На Рис.6 представлена схема испытаний на приток отдельных скважин. Все они фонтанирующие и подобраны с расчетом охвата максимального диапазона глубин. Данные подтверждают, что этаж нефтеносности действительно составляет не менее 300 м.

Результаты испытаний на приток пластового флюида многочисленных поисково-разведочных скважин характеризуют не «баженовскую нефть» и указывают не на залежи нефти в баженовской свите, а свидетельствуют о нефтеносности отложений, залегающих под отложениями баженовской и абалакской свит в диапазоне глубин не менее 300 м по разрезу на рассматриваемой территории.

Источник нефти

В упомянутых выше моделях коллектора наличие нефти в каждой из них обусловливается доминирующей ролью пород, обогащённых органическим веществом (нефтематеринская порода). И на вопрос: «Откуда взялась нефть?» обычно ссылаются на так называемый «автофлюидоразрыв». Логика рассуждений следующая: при достижении температур главной фазы нефтеобразования вследствие усиленной генерации углеводородов из нефтематеринской породы происходит её разрыв и интенсивное образование горизонтальных трещин;из-за особенностей строения отложений баженовской свиты нефть из неё не удаляется, скапливается внутри разрывов и образует аномально высокое давление. Из подобных теоретизирований делается вывод, что породы свиты одновременно являются генератором нефти и ёмкостью для неё.

Относительно таких умозаключений отметим следующее. Разрыв горной породы, если он происходит, имеет субвертикальное направление. Это обусловлено тем, что в условиях естественного залегания горизонтальная составляющая напряжённого состояния пород всегда меньше вертикальной составляющей. При ограниченной толщине пласта трещина разрыва прорвёт пласт и сгенерированные углеводороды его покинут. Кроме того, не детализируются те особенности строения пород баженовской свиты, из-за которых собственно нефть и не может их покинуть.

В этой связи обратим внимание на то, что термин «нефтематеринская порода» и его содержание используется геологами и геохимиками с целью хоть как бы объяснить происхождение углеводородов. Гипотетически предполагается, что нефтематеринская порода–а это только осадочная порода-способна в определенных термодинамических условиях выделять свободные углеводороды, образующиеся в процессе диа- и катагенетических преобразований заключённого в ней рассеянного органического вещества. Хотя гипотезе биогенного происхождения углеводородов не один десяток лет, убедительных доказательств её достоверности до сих пор не получено. И если для толщ осадочных пород адепты органической гипотезы безапелляционно считают только её источником залежей нефти и газа, то они же впадают в ступор и не в состоянии разумно объяснить происхождение нефти и её аккумуляцию в магматических породах. Например, в гранитах месторождения Оймаша (Казахстан) или в аналогичных породах ряда месторождений шельфа Вьетнама (Белый Тигр и др.). «Автофлюидоразрыв» — наглядная демонстрация подхода, оторванного от реалий.

В этой же связи обращают на себя внимание следующие факты. На термальных полях вулкана Узон (Камчатка) наблюдались выделения нефти различного цвета и типа [4], на островах Итуруп и Кунашир (Южные Курилы) из термальных источников зафиксировано газирование метаном с примесью этана [1]. В описанных случаях это происходит в кальдере или вблизи до конца непотухших вулканов, в недрах которых температура и сейчас не менее 500 0С [6]. При таких температурах органическое вещество будет не переработано в углеводороды,

а полностью выжжено.

«Нефтематеринская порода» — это шоры, добровольно надетые на глаза и не дающие возможности геологам отойти от стереотипов в поиске и разведке месторождений углеводородов.

И в этом отношении баженовская свита поучительный пример научной слепоты.

Результаты испытаний однозначно свидетельствуют, что баженовская свита вообще не имеет никакого отношения к образованию нефти, её скоплению в породах свиты и к нефтеносности нижележащих отложений. Нефтеносность последних и скопление нефти обусловлены подтоком углеводородов из глубины недр по сети нарушений сплошности пород.Отдельные разрывы сплошности прорываются в отложения баженовской свиты и поступающая по ним нефть в некоторых скважинах ошибочно принимается за нефтеносность самой свиты.

Предназначение баженовской свиты

Роль баженовской свиты в разрезе принципиально иная. Отложения свиты вместе с глинами нижележащей абалакской свиты и с вышележащими глинами мелового возраста являются тем слоистым флюидоупором (покрышкой), который пока что сдерживает мощный напор нефти, поступающей из глубины недр. И именно кремнисто-глинисто-карбонатные породы баженовской свиты играют главную роль в покрышке за счёт повышенной пластичности относительно вмещающих отложений.Горная порода с такими свойствами не может служить ёмкостью для углеводородов и не является таковой в данном конкретном случае.

Аналогичная ситуация была ранее выявлена автором в другом регионе. Рис.7 иллюстрирует геофизические характеристики толщи пород, залегающих над зонами аномально высокого давления в разрезах двух скважин. По одной из скважин демонстрируется разрез баженовской свиты, вторая скважина не имеет отношения к Западной Сибири. Однако схожесть характеристик бросается в глаза с первого взгляда.

Минералогический и литологический состав пород идентичен в разрезах обоих участков: это кремнисто-глинисто-карбонатные толщи с повышенным содержанием органики. Последнее, вероятно, обеспечивает относительно высокую пластичность таких толщ. Что, в свою очередь, обуславливает их роль в качестве надёжных флюидоупоров.

Под покрышками в обоих случаях существуют зоны аномально высокого пластового и порового давлений, развитая система разрывов сплошности, заполнение разрывов нефтью. Объёмы запасов последней, по самым осторожным подсчётам, исчисляются внушительными величинами (не менее, чем несколькими миллиардами кубометров).

Не исключено, что минералогический и литологический состав пород указанных флюидоупоров является новым типом покрышки для залежей углеводородов. И, возможно, может рассматриваться в качестве поискового признака вероятных скоплений нефти и газа.

Запасы нефти

Каковы запасы нефти? Минимизируя параметры расчёта, но принимая во внимание немалую площадь и изрядный этаж нефтеносности, даже при крайне незначительной пористости, запасы нефти составят не менее 6 млрд м3. Особенность структуры объекта предопределяет полную извлекаемость запасов.Аномально высокое пластовое давление и большая разница между пластовым давлением и давлением насыщения нефти газом обеспечат длительный период фонтанной добычи. Причём это первичное скопление нефти остаётся до конца неразведанным и имеются реальные предпосылки увеличения запасов. Информация, имеющаяся у автора, позволяет оценить оптимальный объём запасов ~9 млрд м3, возможный максимум ~20 млрд м3.

Для окончательного понимания и осознания ситуации потребуется дополнительно решить две сугубо практические задачи и два сугубо научных вопроса. Каждая компания, которая займётся не получением кратковременного притока из отдельных скважин, как это имеет место в настоящее время, а добычей нефти и разработкой, обязательно столкнётся с острой необходимостью решения практических задач. Если же практические задачи будут решены, то, вполне возможно, будут решены и научные проблемы или к их решению удастся продвинуться.

Заключение

В недрах России имеет место редчайший феномен:

(1) на определённой территории отложения ниже баженовской свиты разбиты субвертикальными нарушениями сплошности,образующими взаимосвязанную гидродинамическую систему, заполненную нефтью при аномально высоком давлении;

(2) площадь нефтяного скопления контролируется единым фактором и остаётся полностью ещё не разведанной;

(3) объём запасов нефти в разведанной части скопления не менее 6 миллиардов кубометров;

(4) отложения баженовской свиты выполняют роль основного флюидоупора для нижележащей гидродинамической системы,не являются генератором нефти и ёмкостью для неё.

Другими словами – в центре страны,в регионе с развитой инфраструктурой существует скопление нефти невиданное по объёму запасов (предполагается,крупнейшее в мире). Аналогичное скопление нефти существует также и в другом регионе страны.

Литература

1. Дуничев В.М. Вулканизм Большой Курильской дуги.М. Недра, 1983. 117 с.

2. Зорина С. «Газпром нефть» реализует технологическую стратегию разработки нетрадиционных запасов. ROGTEC,2015, вып.41.С.52–59.

3. Карев В.И., Коваленко Ю.Ф., Негомедзянов В.Р., Харламов К.Н. Исследование и прогнозирование устойчивости горных пород в горизонтальных скважинах баженовских отложений, бурящихся в условиях депрессии. Технологии ТЭК, 2004, № 5, с.18-23.

4. Карпов Г.А. В кальдере вулкана. М. Наука, 1980. 94 с.

5. Лимбергер Ю.А. Трещинные коллекторы: выделение и изучение в разрезах скважин. Oil&Gas Journal Russia, 2008, №4, с.18-26.

6. Мархинин Е.К., Стратула Д.С. Гидротермы Курильских островов. М. Наука, 1977. 212 с.

7. Саранча А.В.,Гарина В.В.,Митрофанов Д.А.,Саранча И.С. Разработка баженовской свиты на Ульяновском месторождении.Фундаментальные исследования, 2015.№2-11, с.2356-2359.

8. Чирков В.Л., Сонич В.П. Степень геологической изученности баженовской свиты на территории деятельностиОАО «Сургутнефтегаз». //www.ncintech.ru/files/28-09-2010/1-prsnt-chirkov.pdf.

Автор

Лимбергер Юрий Анатольевич — Независимый эксперт (limb@m9com.ru)