ЛУКОЙЛ-Инжиниринг применил новые подходы к созданию 3D-модели Варандейского месторождения Тимано-Печоры

В арандейское месторождение – это нефтяное месторождение, которое располагается в Ненецком Автономном округе, в Архангельской области. Данное месторождение принадлежит Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции. Первая скважина на Варандейском нефтяном месторождении была пробурена в 1974 году. Промышленная добыча нефти на месторождении началась в 1985 году – тогда в Архангельск был направлен первый танкер, который вез промышленную нефть Варандея.

В условиях высокого спроса на нефть, главной задачей любой добывающей компании является использование всех возможных подходов, позволяющих добиться максимально возможного извлечения нефти из коллекторов любого типа и сложности. Изучение коллекторов, залегающих на разной глубине, включает массу вопросов связанных с геологическим строением, с их геолого-физическими свойствами и характером совместного движения пластовых флюидов. Поиск и выявление закономерностей, взаимосвязей всех известных данных о месторождении, помогает геологам и разработчикам адекватно воспроизвести наиболее вероятную картину рассматриваемых залежей.

Варандейское месторождение — это яркий пример одного их тех месторождений, которые на сегодняшний день относятся к сложнопостроенным коллекторам с высокой геологической неоднородностью и неопределенностью. Другими словами, если бурим скважину, то изучение зоны в районе данной скважины дает представление только о рассматриваемой области коллектора, а вот пространство между скважинами остается загадкой. Бурение новых скважин, а так же планирование и размещение их на всем месторождении несет в себе массу трудностей и рисков. Учитывая огромную стоимость подобных операций, вопрос минимизации рисков является самым приоритеным.

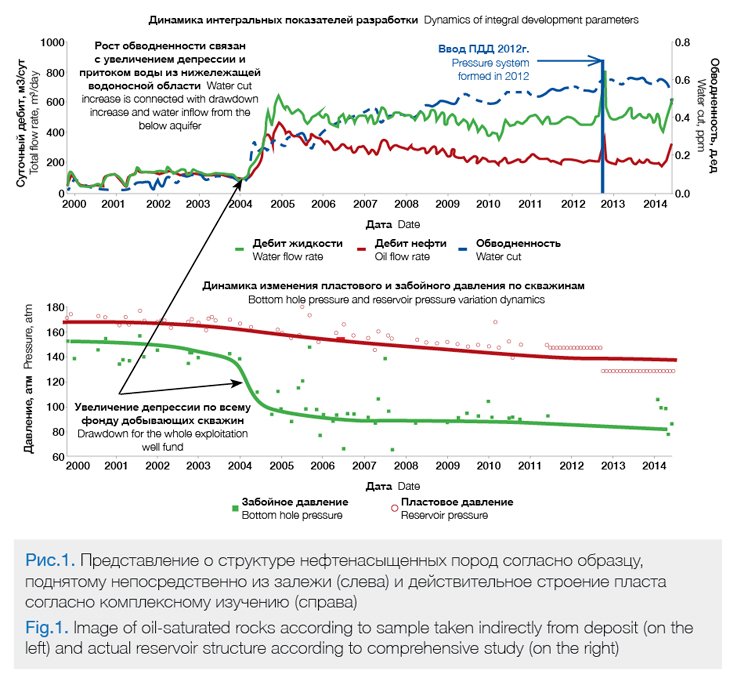

В статье рассмотрен один из методов взаимоувязки исходных данных для описания фильтрационных параметров одного из самых сложных месторождений Тимано-Печорской провинции. Почему именно Варандейское месторождение? Дело в том, что несмотря на непродолжительный период эксплуатации залежи P1a+s добыча нефти сопровождается активным ростом ее обводненности (рисунок 1). Из рисунка видно, что в 2004 году по всему фонду добывающих скважин был увеличен перепад между давлениями в пласте и давлениями в стволе скважины на уровнях, соответствующих глубине самого пласта, с тем, чтобы вызвать активный приток пластового флюида к добывающей скважине. В результате, поступающая в скважину нефть сопровождалась большой долей пластовой воды. Возник вопрос: откуда вода, если систему поддержания пластового давления ППД (обычно это закачка воды в пласт для вытеснения нефти) сформировали только в конце 2012 года.

Для ответа на этот вопрос и потребовалось настоящее исследование.

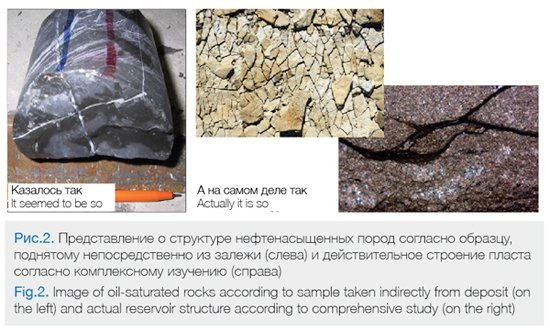

Новый подход к моделированию подобного типа коллекторов позволил понять, что проницаемость керна (рисунок 2) это вовсе не то, что на самом деле представляет из себя залежь.

Зачастую, как показывает практика, понять, обладают ли породы высокой проницаемостью, наличием трещин или просто представляют довольно плотную структуру, довольно сложно, опираясь только на образцы пород, поднятых с глубины залежи Варандейского месторождения. Связано это с тем, что при извлечении породы с глубин, на которых обычно залегают нефтенасыщенные породы, сопровождается их «разгрузкой». Другими словами, при изменении давления с условий глубин порядка 2-3 км до условий на поверхности сопровождается его частичным разрушением. Т.е., рыхлые и проницаемые породы осыпаются и остается только ее плотная составляющая. Значит, необходимо привлечение дополнительной информации. Какой?

Таковой информацией могут быть различные сейсмические данные, так называемые атрибуты, геофизические исследования скважин, в процессе которых выявляется изменение того или иного геологического параметра по всей длине скважины, а так же гидродинамические исследования. Последние позволяют определить проницаемость не только зоны возле исследуемой скважины, но и в процессе гидропрослушиваний понять, как хорошо или плохо может фильтроваться нефть в межскважинном пространстве.

Таким образом, исследования показали, что при условии выявления зависимости между сейсмической информацией о залежи, результатами гидродинамических исследований скважин, показывающих средние величины проницаемости в районе эксплуатационной скважины, а так же при сопоставлении этих данных с характером работы той или иной скважины на всем протяжении разработки залежи, возможно не только адекватное описание фильтрационного строения подобного типа залежей, но и довольно точное прогнозирование входных показателей разработки вновь буримых скважин. Другими словами, берем сейсмический атрибут, берем данные проницаемости возле скважины, полученные по гидродинамическим исследованиям, находим между ними функциональную связь и применяем закон этой связи в масштабах всей залежи.

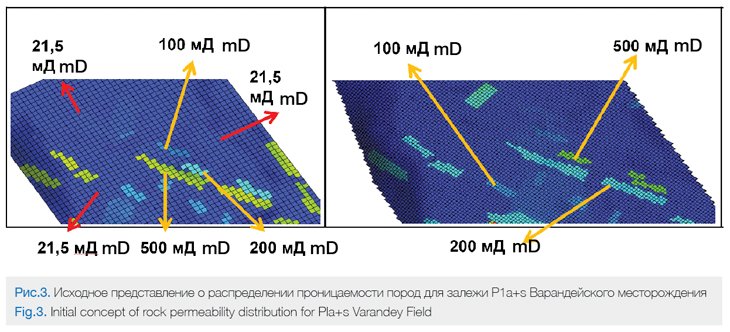

Тогда взгляд на распределение проницаемости залежи после взаимоувязки всех данных получился следующий: если ранее поле проницаемости выглядело так, как представлено на рисунке 3, то после использования новых методов обработки и интегрирования исходных данных получилось так, как приведено на рисунке 4.

Если на рисунке 3 3D модели не показывали всех особенностей изменения проницаемости между скважинами, а отражали только приближенное представление о его строении, то на рисунке 4 мы получили более адекватную картину изменения фильтрационных параметров пласта. Безусловно, в последнем случае нефть и вода, присутствующие в пласте, будут перемещаться немного в других направлениях.

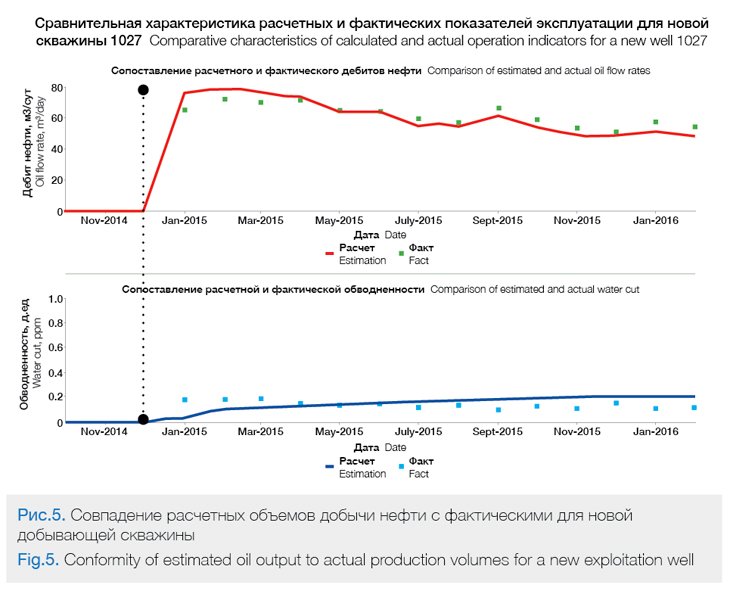

Применение данного метода помогло построить новую геолого-гидродинамическую модель, позволяющую с высокой степенью точности воспроизвести, как историю работы скважин и залежи, так и спрогнозировать дебиты добывающих и приемистости нагнетательных скважин, введенных в разработку из бурения, с минимальными ошибками (рисунок 5).

В ближайшее время этот успешный метод совмещения сейсмических, гидродинамических и геофизических исследований может быть применен на других сложных месторождениях ЛУКОЙЛа.

Полные результаты и выводы для Варандейского месторождения, полученные в ходе программного моделирования, будут рассматриваться в следующих выпусках журнала ROGTEC, после обработки и определения последствий.

Светлана Суходанова, ведущий специалист Отдела газовых методов повышения нефтеотдачи пластов ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»

М.В.Чертенков, заместитель генерального директора по технологиям разработки месторождений ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»

Д.А.Метт, главный специалист отдела газовых методов ПНП ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг». И.Ю.Хромова, независимый эксперт ГКЗ