Баженовская свита: в поисках большой сланцевой нефти на Верхнем Салыме

Настоящая статья посвящена работе, которая проделана в компании «Салым Петролеум Девелопмент Н.В. (СПД)» при подготовке к проекту опытно-промышленной эксплуатации баженовской свиты. Реализованная программа исследований позволила выявить уникальные геологические особенности баженовской свиты Верхне-Салымского месторождения, которая по своему принципиальному строению оказалась очень похожа на формацию Баккен в США, что дает возможность её разработки хорошо зарекомендовавшими себя методами.

Введение

В последнее время ведущие позиции новостных лент все чаще занимают сообщения об успехах нетрадиционной энергетики. Наращивание в США добычи углеводородов высокими темпами за счет разработки сланцевых месторождений побуждает структуры, так или иначе связанные с энергетикой, реагировать на это. Одни видят в этом угрозу снижения цен на энергоносители, другие — возможность наращивания добычи, третьи — надежду обеспечить себе энергетическую независимость за счет собственных ранее недоступных резервов.

Сланцевая энергетика является закономерным следствием высокого спроса на энергоносители, ограниченности традиционной ресурсной базы и достижениями современного технологического прогресса. Технологии добычи сланцевых углеводородов по своей наукоемкости и капиталовложениям сравнимы с программами по освоению космоса, поэтому даже крупные мировые добывающие компании пытаются объединить свои усилия и разделить риски для разработки сланцевых месторождений, но зачастую даже им не обойтись без должной государственной поддержки.

Россия является одним из признанных мировых лидеров по добыче нефти и газа, но истощенность традиционных месторождений требует изыскивать новую ресурсную базу по масштабам сопоставимую с крупнейшими разрабатываемыми нефтегазоносными провинциями. В качестве равнозначной альтернативы рассматриваются освоение арктического шельфа и огромного потенциала самой большой в мире сланцевой формации — баженовской свиты, которая распространена практически по всей Западной Сибири. Если разработка арктического шельфа связана с созданием инфраструктуры в суровых непригодных для постоянного проживания человека районах, то баженовская свита развита в районах со сложившейся нефтедобывающей инфраструктурой, прямо на территории разрабатываемых месторождений. Её освоение для России имеет огромное социальное значение, так как снижение добычи нефти и газа в Западной Сибири в первую очередь скажется на благополучии многочисленных западно-сибирских городов и населенных пунктов, в которых компании нефтегазовой отрасли являются основными работодателями.

Ввиду острой актуальности тематика баженовской свиты активно обсуждается в прессе самой разной направленности от сугубо научной до экономической и политической. Анализируя печатные и интернет-издания, у любого вдумчивого читателя остается только недоумение по поводу противоречивости приводимых в них цифр и оценок. Так, оценки ресурсной базы легкой нефти баженовской свиты колеблются от 600 млн. до 174 млрд. тонн [1, 2]. Для сравнения, середина этого диапазона – это больше, чем суммарные начальные геологические запасы легкой нефти всех известных нефтегазоносных провинций России вместе взятых. Другая отличительная черта, которой наделяют баженовскую свиту, – это от микродарси (10-6) до нанодарси (10-9) и даже фемтадарси (10-15) [3], при этом во множестве публикаций упоминается о естественных (без специальной стимуляции) нефтяных фонтанах в десятки и даже сотни кубометров в сутки, полученных из баженовской свиты в результате испытаний [4, 5, 38 и мн. др.]. При такой низкой проницаемости и реальных возможностях создания депрессии на пласт просто физически не возможно получить хоть сколько-нибудь значимые притоки в принципе, не говоря уж о подобных фонтанах.

Отсутствие у геологов четкого понимания проблематики баженовской свиты не позволяет предложить правительству прозрачные механизмы снижения налоговой нагрузки на недропользователей, которые готовы осуществлять разработку только в случае, если она будет рентабельной. Причина в том, что эти отложения ведут себя по-разному. В одних случаях дебиты скважин оказываются настолько большими, что нефть сама за счет пластовой энергии может поступать на станции нефтесбора, расположенные в десятках километров от скважин. В других, скважины не дают вообще никаких притоков даже после всевозможных дорогостоящих стимуляций, причем те и другие зачастую пробурены рядом, в похожих геологических условиях. Таким образом, недропользователи и инвесторы, планирующие заняться разработкой баженовской свиты, сталкиваются с огромным масштабом неопределенностей и рисков.

Благодаря реализованной в компании «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» программе исследований, удалось получить ответы на ключевые вопросы, связанные с геологическими особенностями баженовской свиты Верхне-Салымского месторождения. В результате в компании есть четкое видение стоящих перед ней задач по вовлечению нефтяного потенциала этих отложений в разработку и сформирована обоснованная стратегия дальнейших действий.

Салымский проект

Компания «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» (СПД) — совместное предприятие, созданное в 1996 году для освоения Салымской группы нефтяных месторождений в Западной Сибири. В эту группу входят: Западно-Салымское, Ваделыпское и Верхне-Салымское месторождения, расположенные на юге Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). Акционерами СПД являются на паритетных началах концерн «Шелл» и компания «Газпром нефть». Полномасштабная разработка месторождений началась в 2003 году, и в 2011 году при эксплуатационном фонде более 600 скважин пройден пиковой уровень добычи в 8.3 млн. т нефти в год. В настоящее время фонд скважин превысил 820 шт., 15 из которых являются водозаборными. Основными разрабатываемыми объектами являются нижнемеловые отложения черкашинской (АС9- АС11) и ахской свит (БС8), в опытно-промышленной эксплуатации находятся также пласты ачимовской свиты.

Суть подходов СПД заключается в том, чтобы взять за основу все самое ценное и передовое из российского опыта нефтедобычи и соединить это с лучшими достижениями своих акционеров и других ведущих нефтяных компаний. В итоге получается свой уникальный продукт, который выделяет компанию из общего числа нефтедобывающих предприятий мира. Об эффективности таких подходов свидетельствуют многочисленные награды и признания СПД как в России, так и за рубежом в области освоения

нефтяных месторождений, охраны окружающей среды, труда и здоровья [6, 7]. СПД впервые в России и первой среди компаний концерна «Шелл» реализовала полномасштабный проект по внедрению технологии «умных месторождений» на всем фонде скважин нефтепромысла, совместно со своими подрядчиками добилась высоких результатов в бурении скважин (рекорд — 4,54 суток), среднего времени ввода скважин в эксплуатацию (5,48 суток), по метражу отбора керна со 100% выносом

за однуспуско-подьемную операцию (78,93 м), по времени проведения полного-комплекса каротажных исследований в открытом стволе (2 ч. 55 мин.) и мн. др. [6].

В настоящее время компания СПД приступила к реализации двух пилотных проектов, призванных изменить подходы к способам добычи нефти в Западной Сибири: повышения нефтеотдачи путем закачки химических реагентов в пласт и опытно-промышленной разработки (ОПР) баженовской свиты. Данная статья посвящена результатам первого этапа работы по проекту ОПР баженовской свиты, направленным на решение первоочередных геологических задач. Эта работа стартовала с планирования доразведки глубоких горизонтов и закончилась построением геологической модели отложений баженовской свиты Верхне-Салымского месторождения, как наиболее перспективных для дальнейшей разработки.

Доразведка глубоких горизонтов на Салыме

На территории Салымской группы месторождений в период с 1966-1993 гг. с целью изучения юрских отложений пробурено и опробовано 16 глубоких скважин. Этот интервал разреза, представленный баженовской, абалакской и тюменской свитами, испытывался на приток совместно, в результате в большинстве скважин получены дебиты безводной нефти, которые не превысили 10-15 м3/сут. Это были времена большой западносибирской нефти, поэтому низкодебитные пласты не изучались должным образом. В скважинах выполнялся минимальный комплекс геофизических исследований, как правило, невысокого качества. Зачастую отсутствовали базовые методы радиоактивного и акустического каротажей, которые наиболее информативны для сложных геологических разрезов. В некоторых скважинах был отобран керн, но он был безвозвратно утерян ещё до получения лицензии компанией СПД. Почти все притоки из юрских горизонтов получены в пределах одного лицензионного участка — Верхне-Салымского, и никакие исследования для выяснения приуроченности притоков к определенным интервалам разреза не производились. Таким образом, изученность юрской части разреза являлась крайне низкой.

В период с 2009-2011 гг. на Верхне-Салымском месторождении компания СПД реализовала программу доизучения юрской части разреза. Пробурено три разведочных скважины, в двух из них реализован исчерпывающий комплекс исследований по направлениям: геолого-технологических исследований (ГТИ) в процессе бурения, отбора керна, каротажа и промыслово-геофизических исследований (ПГИ) во время испытаний. Совокупность всех этих методов позволяет с большей достоверностью охарактеризовать такой сложный и изменчивый разрез, как отложения верхней и средней юры на юге ХМАО. Проведенные исследования показали, что почти все притоки нефти связаны с отложениями баженовской свиты, из чего был сделан вывод, что они являются наиболее перспективными для дальнейшей разработки.

Баженовская свита является очень сложным и нетрадиционным объектом разработки, для которого отсутствуют эффективные практики эксплуатации. Залежи нефти баженовской свиты не контролируются структурным фактором и не содержат подошвенных и законтурных вод, поэтому найти коллектор, который способен в результате стимуляции или без неё отдавать пластовый флюид, и оценить его свойства — означает снять большинство геологических рисков и неопределенностей. Разработка достоверной геологической модели залежей нефти в баженовской свите, на основе которой можно планировать рентабельную разработку является главной и первоочередной задачей стоящей перед геологами.

По тематике баженовской свиты написано множество научных работ, пожалуй, она является самой изучаемой геологической формацией Западной Сибири в настоящее время. Но у исследователей нет единого мнения по поводу её геологического строения, особенно в вопросе выделения продуктивных зон. Только геологических моделей разработано более десятка, их краткое описание можно найти, например, в работе [8]. Для того чтобы сориентироваться во всем многообразии противоречивых и зачастую диаметрально противоположных концепций и точек зрения на баженовскую свиту, необходимо разобраться в источнике противоречий, что можно сделать только зная особенности и условия, в которых формировались взгляды на баженовскую свиту.

История и современное состояние изучения баженовской свиты

Пристальные взоры геологов и нефтяников на баженовскую свиту были обращены после событий, которые случились в 1968 году на Салымском месторождении близ поселка Горноправдинска (~150 км от Верхне-Салымского месторождения). Во время углубления разведочной скважины 12-Р на юрские отложения при забое 2840 м произошло неконтролируемое фонтанирование скважины нефтью, в результате которого буровая загорелась. По визуальной оценке дебит достигал порядка 700 т/сут. По поручению первого секретаря Тюменского обкома КПСС Б. Е. Щербины для расследования чрезвычайного происшествия была назначена прокурорская проверка. Усилиями лучших специалистов геологи пытались доказать, что в случившемся виноват не человек, а природный фактор. Нефтяной фонтан возник там, где в принципе его не могло возникнуть – при бурении «образцовых глин», при этом фактическое пластовое давление превысило ожидаемое почти в два раза! Близлежащие сверху и снизу песчаники отложений ачимовской и тюменской свит, соответственно, по самым оптимистичным оценкам могли дать максимум 20-30 т/сут [9, 10, 11].

Для выяснения приуроченности нефтяного фонтана, благодаря настойчивости тогдашних начальника геологического отдела Правдинской нефтеразведочной экспедиции (НРЭ) А.В. Тяна и заведующего сектором геологии ЗапСибНИГНИ И.И. Нестерова, начальником Правдинской НРЭ Ф. К. Салмановым было принято решение о бурение новой разведочной скважины 24-Р, где в целевой части разреза через каждые десять метров планировалось делать каротаж и проводить испытания. В августе 1969 года эта скважина прошла ачимовскую толщу, при этом были зафиксированы лишь небольшие проявления нефти, но когда забой достиг середины баженовской свиты, то, к удивлению всех, был получен мощный фонтан в 300-400 тонн нефти в сутки! Таким образом, август 1969 года можно считать отправной точкой в изучении баженовской свиты как промышленно нефтеносной формации. При этом изучение стартовало по всем возможным фронтам. На западносибирских месторождениях активно стали отбирать керн и испытывать эти отложения, а научные геологические институты стали анализировать и обрабатывать поступающие материалы. Вскоре была открыта нефтеносность баженовской свиты Студеной, Верхне-Шапшинской, Мултановской разведочных площадей [9,10,11].

Уже в 1974 году была начата опытно-промышленная эксплуатация (ОПЭ) опытного участка Салымского месторождения. На участке в 10035 га было пробурено 72 скважины, из которых 11 оказались «сухими», 25 скважин были выведены из разработки с накопленной добычей менее 1 тыс. т, и только в 19 скважинах накопленная добыча превысила 20 тыс. т. Ввиду гидрофобности и специфичности коллектора разработка велась исключительно на естественном режиме с частичным разгазированием [12].

Такая удручающая статистика на самом перспективном опытном участке разрушила радужные перспективы по поводу добычи нефти из баженовской свиты, но стимулировала большой научный интерес к этой проблематике, пик которого пришелся на середину 1980-х годов. В Советском Союзе практически в каждом крупном нефтегазовом геологическом научно-исследовательском институте присутствовал отдел по изучению проблематики баженовской свиты. О глубине и масштабе исследований могут свидетельствовать сборники трудов ряда институтов: ЗапСибНИГНИ, СибНИИНП, ИГиРГИ и др.[3,13,14].

В 1985-1986 гг. сразу два отчета по подсчету запасов нефти и растворенного газа в отложениях баженовской свиты Салымского месторождения были подготовлены для рассмотрения в Государственной комиссией по запасам полезных ископаемых при Совете Министров СССР (ГКЗ СССР) [15,16], но до сих пор так и не существует принятой ГКЗ методики подсчета запасов нефти в баженовской свите. Такая ситуация во многом сложилась из-за критической низкой охарактеризованности баженовской свиты керном. На дату обоих подсчетов запасов керн был отобран в 28 скважинах, суммарная проходка с отбором керна по баженовскому горизонту составила 778,5 м, вынесено 325,4 м, т.е. 41,8% от общей проходки. Процент выноса керна по скважинам изменялся от 0,16% до 78,6% [15].

Таким образом, из-за технологических проблем с отбором керна, у геологов не было возможности охарактеризовать разрез баженовской свиты полностью. Вынесенный на поверхность керн, как правило, был представлен неколлектором, поэтому каждый «в меру своей фантазии» сам домысливал характеристики коллектора. Ситуация усугублялась вследствие того, что во время подъема керна на поверхность происходило резкое снижение вертикального стресса, из-за чего чего отдельные участки, находящиеся под действием аномально высокого порового давления (АВПоД), взрывались, рассыпаясь в труху (очевидно, что такое поведение характерно низкопроницаемым разностям), или расслаивались. В итоге на сегодняшний момент мы имеем не один десяток зачастую диаметрально противоположных геологических моделей строения баженовской свиты. Их краткие обзоры можно найти в работах [8,17]. Понимая что, ни одна из моделей не является достаточно обоснованной, экспертный совет ГКЗ рекомендовал при оперативных оценках запасов отложений баженовской свиты основные подсчетные параметры принимать условно по следующему критерию. В случае, если отложения испытаны и получен приток нефти, то эффективная нефтенасыщенная толщина принимается как 1/3 от общей высокоомной части свиты, величины открытой пористости и нефтенасыщенности берутся равными 8% и 85% соответственно [18]. Очевидно, что такой подход является исключительно формальным и не несет никакой практической ценности.

Но недостатком информации по керновому материалу все не ограничилось. Уже на ранних стадиях изучениях баженовской свиты было замечено влияние конструкции скважины и способов вскрытия на получаемые притоки. Между специалистами возникла полемика, продолжающаяся по сей день, по поводу оптимальной технологий вскрытия и конструкции скважин на баженовскую свиту. Большая работа в этом направлении проделана в рамках работ [12,15,16], но первопричины так и не были выяснены. До сих пор принято считать, что наиболее эффективным способом закачивания скважин на баженовскую свиту является щелевой фильтр. Этот способ заканчивания скважин предложен еще Ф.Г. Гурари – первооткрывателем баженовской свиты [19].

В связи с известными событиями 90-х годов прошлого столетия был отмечен значительный спад в изучении баженовской свиты и вспыхнул вновь в 2006 году, когда компания ОАО «РИТЭК» получила лицензию на разработку Средне-Назымского и Галяновского месторождений, на которых основные перспективы разработки связаны с нижнетутлеймской подсвитой – аналогом баженовской свиты на западе Западной Сибири [19]. В 2007 году на основе данных каротажа в открытом стволе, единичных образцов керна и промыслово-геофизических исследований фонтанирующих скважин, специалисты ЗАО «МиМГО им. В.А. Двуреченского» под руководством В.С. Славкина выдвинули гипотезу, что основными проводниками нефти в баженовской свите на этих месторождений являются плотные карбонатизированные трещиноватые прослои (ПКТП) [20]. Это гипотеза шла в разрез с основной господствующей теорией, что основными проводниками нефти в баженовской свите являются обогащенные органическим веществом листоватые и рассланцованные за счет аномально высокого пластового давления (АВПД) глины [13, 15, 16]. Для разработки баженовской свиты это обстоятельство имеет исключительно важное значение. В случае листоватых глин проницаемость обусловлена наличием АВПД, которое поддерживает пустотное пространство между отдельными листьями, поэтому механизированная добыча, при которой создается значительная депрессия на пласт, для таких коллекторов категорически противопоказана. В противном случае листы глин сомкнутся, проницаемость исчезнет, скважина перестанет давать нефть и насос выйдет из строя. Гипотеза ПКТП фактически утверждала, что коллекторы имеют жесткий скелет и при значительных депрессиях на пласт проницаемость не исчезнет. Справедливости ради необходимо отметить, что одним из самых первых, кто стал связывать продуктивность баженовской свиты с плотными пропластками был М.Ю. Зубков с коллегами [21, 22], который назвал эти прослои потенциально продуктивными прослоями (ППП).

Уже 2007 году баженовскую свиту на Средне-Назымском месторождении стали эксплуатировать с ЭЦН и были проведены пробные работы по стимулированию притоков путем закачки кислоты в пласт. К середине 2009 г. более 1/3 всего добывающего фонда на Среднем Назыме было переведено на механический способ добычи и самым эффективным способом стимуляции притоков стала соляно-кислотная обработка призабойной зоны [8, 23]. Позже по результатам изучения керна, вынос которого к этому времени приблизился к 100%, было выявлено, что основными проводниками нефти в баженовской свите на западе Широтного Приобья являются вторично преобразованные слои радиоляритов, которые в зависимости от характера этих преобразований становятся либо апорадиоляривым известняком, апорадиоляривым доломитом или силицитом (апорадиоляритом) [24, 25, 26, 27]. Эти прослои в основном имеют порово-трещинный характер пустотности, пористость некоторых достигает 16%, проницаемость — 10 мД. В поле каротажных кривых они имеют каротажный облик маломощных плотных прослоев [8, 20, 23].

Сейчас уже многие исследователи признают, что в Широтном Приобье промышленная нефтеносность баженовской свиты связана с наличием в разрезе маломощных плотных прослоев вторичных радиоляритов и подстилающего эти отложения карбонатного слоя КС1 (коррелируемый слой) [17]. Они легко распознаются по данным каротажа, и главная задача, которая стоит перед геофизиками, научиться оценивать их по площади. Контрастные свойства этих прослоев, позволяют привлекать данные сейсморазведки для выделения наиболее продуктивных зон. Такие работы сейчас активно развиваются в ФГУП «ВНИГНИ», ЗАО «МиМГО» [8, 40, 41], МГУ им. М.В. Ломоносова [42] и в ООО «ЗапСибГЦ» [21, 22].

В настоящее время опытно-промышленную эксплуатацию баженовской свиты проводят три компании: «Сургутнефтегаз», «Роснефть» и «РИТЭК».

Наибольшую активность проявляет компания «Сургутнефтегаз», которая в течение 30 лет на баженовскую свиту пробурила более 600 скважин. По результатам бурения 37% скважин оказались «сухими», в 63% — получены притоки нефти (максимальные составляли до 300 т/сут.). В целом только за 2011 год из баженовской свиты

«Сургутнефтегаз» получил 512 тыс. тонн нефти, «Роснефть» 82,4 тыс.тонн, «РИТЭК» за 2010 год добыл 117 тыс. тонн нефти [4, 28, 29].

Объем нерешенных проблем в соотношении с гигантскими ресурсами легкой нефти притягивали и продолжают притягивать к проблематике баженовской свиты геологов самого разного масштаба от молодых специалистов до академиков АН СССР и РАН. В разные периоды своей научной карьеры этой проблемой занимались и продолжают заниматься самые именитые геологи-нефтяники СССР и России: акад. РАН А.Э Конторович, член-корр. РАН И.И. Нестеров, акад. АН СССР и РАН А. А. Трофимук и многие др. Со времен первых фонтанов до сегодняшних дней открыто 92 месторождения легкой нефти в отложениях баженовской свиты [2], опробованы различные способы стимуляции притоков, в том числе и зарекомендовавший себя на сланцевых месторождениях Северной Америки многоступенчатый ГРП в горизонтальных скважинах, но статистика добычи говорит сама за себя. При таких огромных ресурсах накопленная за всю историю разработки добыча нефти из баженовской свиты немногим превышает 5 млн. тонн [4, 28, 29, 12].

Оглядываясь на имеющий опыт, можно заключить, что за 45 лет реализована огромная работа по изучению баженовской свиты. Очевидно, что ни одной из современных нефтяных компаний не под силу воплотить программу исследований, сопоставимую по масштабам с уже реализованной. Поэтому надо четко понимать, что позитивных сдвигов в вопросах геологического изучения баженовской свиты можно достичь только будучи вооруженным предыдущим опытом, выявив его «слабые» и недостаточно проработанные места. Главным недостатком предыдущего опыта является отсутствие должной полноты фактических данных. Только 100% вынос керна из продуктивных скважин вместе с широким комплексом геофизических, промысловых, геолого-технологических и лабораторных исследований позволяют однозначно определить, за счет каких характеристик некоторые интервалы обеспечивают приток нефти в скважину и где сконцентрированы наибольшие ресурсы нефти. Только из достаточно полной совокупности исследований можно выделить наиболее эффективный комплекс, который позволит охарактеризовать свойства баженовской свиты. До сих пор подобная работа была выполнена только на двух скважинах СПД, пробуренных на Верхне-Cалымском месторождении. Но сами по себе геологические знания, не могут гарантировать успех всего проекта без должной организации технологий разработки.

Уникальность баженовской свиты, как сланцевой формации заключается не только в её размерах (более 1 млн. км2), но в её естественных фонтанах, которые выделяют её из других сланцевых формаций мира. Ни одна из этих формаций не характеризуется столь мощными естественными притоками. Фонтанирующие дебиты баженовской свиты могут достигать сотни кубометров нефти в сутки, при этом, в более чем в трети скважинах дебиты не были получены вообще. Наибольший дебит, приведенный в официальной статистике, составляет 1248 м3/сут., и был достигнут в скважине 141-Р Салымского месторождения [15]. Наличие скважин с большим диапазоном дебитов (от «сухих» до сотен м3/сут.) определило стратегию изучения совершенно иначе, чем для других сланцевых формаций мира. Если во всем мире сланцевые формации изучались с позиций разработки технологий стимуляции притоков, то отечественные ученые почти все усилия сосредоточили на разработке технологий прогноза высокопродуктивных зон. В этом коренное отличие отечественных и западных подходов. Отечественный и западный опыты различны по своему содержанию. Поэтому одно из направлений, которое по сей день является недостаточно проработанным, — это технологические аспекты стимуляции притоков и оптимальных конструкций скважин для разработки баженовской свиты. Поэтому российские добывающие компании идут на создание альянсов с западными компаниями, имеющими технологии разработки сланцевых месторождений.

Таким образом, главными слабыми сторонами существующего опыта по баженовской свите являются отсутствие должной полноты фактических данных и узконаправленность основной стратегии изучения, которая была нацелена только на разработку дистанционных методов поиска высокопродуктивных зон, при этом вопросы технологий извлечения нефти в низкопроницаемых зонах не были достаточно проработаны. В этом смысле наиболее ценным является опыт разработки формации Баккен в США.

«Взлом кода Баккена» в США

Датой зарождения сланцевой энергетики в Северной Америке можно считать 1821 г., когда вблизи г. Фредония (штат Нью-Йорк) местным оружейником Вильямом Хартом была пробурена первая скважина для добычи газа из сланцевой формации Данкирк верхнего девона. Эта скважина имела глубину 70 футов (21,3 м) и диаметр 1,5 дюйма [30]. В 1859 году Эдвин Драйк пробурил свою первую скважину и доказал, что нефть возможно производить в больших объемах, поэтому интерес к сланцевому газу пропал вплоть до 1970-х годов.

Добыча сланцевой нефти в США стартовала намного позже, после того как компанией «Амерада Петролеум» в 1953 году на формацию Баккен была пробурена первая добывающая скважина. Эта формация получила своё название в честь землевладельца Генри Баккена, который владел землей в штате Северная Дакота, где впервые были обнаружены эти отложения. В этом же 1953 году геолог Дж.В. Нордквист формально описал Баккен как богатую углеводородами нефтематеринскую породу, которая благодаря миграции насытила нефтью окружающие коллекторы [31].

Первый промышленный опыт разработки формации Баккен получен компанией «Стандарт Ойл энд Гэс» на месторождении «Антилопа», где нефтеносность этих отложений выявлена скважиной № 1 Вудро Старр в 1953 году. Разработка стартовала в 1955 году и продолжалась вплоть до 1960-х годов. Основными продуктивными горизонтами являлись формации Баккен и Саниш (верхняя часть подстилающих отложений Три форкс). Всего на формацию Баккен было пробурено 44 вертикальных скважины со средним дебитом 200 баррелей (31,8м3) в сутки, накопленная за время эксплуатации добыча — 11 млн. баррелей (1,7 млн. м3) нефти и 20 миллиардов кубических футов (0,57 млрд. м3) газа [32]. Месторождение разрабатывалось по 40 акровой (~16,2 га) сетке скважин. Достаточно высокая продуктивность обусловлена за счет естественной трещиноватости, обусловленной крутовосходящей структурой [33]. Но в остальном разработка формации Баккен являлась нерентабельной.

В 1970-х годах произошло снижение добычи природного газа на обычных месторождениях и правительство США стало интенсивно стимулировать исследовательские проекты по разработке технологий позволяющих нарастить добычу. Это привело к значительному прогрессу в областях направленного и горизонтального бурения, сейсморазведки, а также в технологиях массивного гидроразрыва пластов (ГРП). В 1980-2000 гг. для отработки эффективности новых технологий федеральное правительство США ввело налоговые льготы для 29 нетрадиционных месторождений, что вызвало новую волну интереса к сланцевой энергетике [34].

Первая горизонтальная скважина на формацию Баккен была пробурена 1987 году компанией «Меридиан Ойл». Скважина №33-11 MOI изначально была пробурена вертикальной, в ней был отобран керн, сделан каротаж и проведено испытание. Выполненные исследования показали, что скважина оказалась низкопродуктивной. Тогда было принято решение о бурении горизонтального ствола. Горизонтальный ствол длиной 2603 фута (793,4 м) был проведен в верхней части формации мощностью 8 футов (2,4 м). Скважина была освоена 25 сентября 1987 года с дебитами 258 баррелей нефти (41 м3) в сутки и 299 тыс. кубических футов (8,5 тыс. м3) газа. Всего за время разработки эта скважина добыла 357671 баррель нефти (56,9 тыс. м3) и 6381 баррелей воды (1,01 тыс. м3) [31].

В 1990-е в связи с падением цен на нефть большинство компаний вынуждены были отказаться от экспериментов с добычей нефти из сланцевых пород. Но нашелся геолог-энтузиаст, который не собирался сдаваться. Его имя — Дик Финдли, и он известен как «отец» Баккена. Именно ему приписывается «взлом кода Баккена» в 1996 году, который привел к развитию месторождения-гиганта Эльм Коули в восточной Монтане, сейчас известного как «Спящий гигант». Открытие Финдли было настолько значимым, что в 2006 году, спустя 10 лет с момента открытия, ему было присвоено звание «Первооткрыватель года» [31].

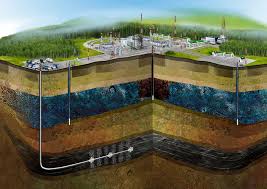

Открытие Финдли состояло в следующем. В нескольких милях от Сиднея (штат Монтана) в формации Баккен он обнаружил слой доломита между двумя слоями сланцев (рис.1). Позже в других районах был обнаружен тонкозернистый песчаник с высоким содержанием карбонатного материала [36]. В обоих случаях эти породы обладали недостаточными для разработки фильтрационно-емкостными свойствами. Общеизвестно, что доломит и песчаник при наличии пустот являются хорошими коллекторами для нефти. Теория Финдли была предельно проста: если в доломит пробурить скважину и создать систему трещин в правильном направлении, то он станет резервуаром для нефти, который будут питать окружающие его нефтематеринские сланцы. Финдли надеялся, что в отличие от других методов, этот подход сделает добычу нефти из огромной формации Баккен рентабельной. Для проверки своей теории Финдли нуждался в спонсоре, у которого были деньги и опыт проведения ГРП в горизонтальных скважинах. Мечта Финдли осуществилась когда компания «Халлибертон» решился проверить его теорию [31].

В 1998 году компания «Халлибертон» инвестировала в несколько программ бурения Баккена, которые стартовали в начале 2000 года. Первая скважина, которую в «Халлибертон» окрестили Burning Tree State, должна была иметь вертикальный ствол в 10000 футов (3048 м) и 3000 футов (914,4 м) горизонтальной ствола. Из-за проблем бурения скважина была пробурена только до глубины 1200 футов (3657,6 м), но это не помешало выполнить программу стимуляции и освоения до конца. В итоге добыча нефти превысила самые смелые мечты [31]!

Успех компании «Халлибертон», вдохновил другие компании на активную разработку Баккена. В тоже время геологическая служба США (USGS) начала исследование с целью определить, насколько велик неожиданно открывшийся нефтяной резерв, и как он повлияет на производство нефти в США, которое в то время было на рекордно низком уровне. То, что обнаружили в USGS привело их в крайнее удивление и стало сенсацией в национальных газетах на долгие годы. После этого Управление энергетической информации США (EIA) сделала прогноз, из которого следовало, что американские нефтяные компании могут рассчитывать на урожай с Баккена в колоссальные 503 млрд. баррелей нефти (80 млрд. м3) [31]!

Зарекомендовавший себя подход к разработке Баккена состоит в том, чтобы вскрывать слой среднего Баккена горизонтальными скважинами с длиной горизонтального ствола 5000-10000 футов (1524-3048 м), а затем последовательными секциями выполнять ГРП [36] (см. рис. 2). Как оказалось, при этом продуктивность скважины во многом определяется местом её заложения. Наиболее успешные скважины были пробурены в зонах, характеризующихся естественным напряженным состоянием, обусловленным наличием локальной складчатости [33].

Сегодня Баккен считается одним из крупнейших непрерывных скоплений углеводородов в мире. Это пластовый резервуар, который характеризуется аномально высоким пластовым давлением, поэтому скважины имеют высокие начальные дебиты. Избыточное давление в Баккене вызвано тем, что объем нефти, образовавшейся в результате преобразования органического вещества, превышает его исходный объем. Из-за невозможности покинуть нефтематеринскую толщу нефть осталась в ней «запертой». Наличие внутри Баккена прослоев низкопористых, но склонных к образованию трещин доломитов и песчаников, которые изначально обладают низкими фильтрационно-емкостными свойствами, позволяет с помощью гидроразрывов создать разветвленную систему фильтрационных каналов. Аномально высокое пластовое давление в сочетании с достижениями в области искусственной стимуляции притоков, позволяют каждой пробуренной скважине в течение своей жизни производить 600-700 тыс. баррелей (95,4-111,3 тыс. м3) нефти [31].

Добыча нефти в Северной Дакоте начала расти в 2008 году, когда достигла уровня в 150 тыс. баррелей (23,8 тыс. м3) в сутки. В 2012 году Северная Дакота уже добывала 768 тыс. баррелей (122,1 тыс. м3) в день из более чем 3000 работающих скважин. Таким образом, прирост добычи составил 412% всего за четыре года [31]. Если это не бум, тогда что это?

Таким образом, главный урок, который можно извлечь из опыта разработки сланцевой формации Баккен в США, можно сформулировать следующим образом. Несмотря на свое название, «сланцевая нефть» добывается не из сланцев, а из прослоев доломита и песчаника, находящихся внутри сланцевой формации. Изначально эти породы обладают низкими коллекторскими свойствами, но благодаря ГРП в них создается дополнительная система трещин, в результате которой прослои доломитов и песчаников приобретают достаточную для извлечения нефти проницаемость. Разработка этих включений с помощью горизонтальных стволов позволяет значительно увеличить радиус дренирования.

Во второй части статьи мы рассматриваем поиски «среднего баккена» в Баженовских породах.