Газпром нефть: исследование и опыт применения технологии водного huff and puff на нефтяном месторождении с низкопроницаемым коллектором

Введение

Сегодня разработка нефтяных месторождений с низкопроницаемым коллектором связана с большим количеством проблем. Одной из них является низкая эффективность системы поддержания пластового давления (ППД), когда добывающие скважины не реагируют на закачку воды в соседние нагнетательные скважины, что приводит к снижению коэффициента извлечения нефти. В качестве примера в статье рассмотрено одно из месторождений «Газпром нефти». Скважины, вскрывающие такой коллектор, имеют низкие дебиты нефти и высокие темпы падения, из-за чего множество скважин данного месторождения работают с дебитами менее 5 т/сут. В процессе разработки их часто переводят в ППД, так как дебит становится ниже предела экономической эффективности. В некоторых случаях скважины по технологическим причинам переводили обратно в добычу. В ходе анализа подобных переводов было выявлено, что после возврата скважины в добычу дебит нефти зачастую оставался на уровне базового. С таким же эффектом столкнулись иностранные исследователи [3, 9], после чего было проведено множество лабораторных исследований и ОПР. Данная технология была названа Huff and Puff . Она состоит из цикла трех фаз:

• закачка воды в добывающую скважину (фаза Huff );

• остановка скважины на непродолжительное время — в пределах месяца;

• возврат скважины в добычу (фаза Puff ).

Физика процесса

Технология основана на том, что в низкопроницаемом коллекторе более половины поровых каналов не участвует в фильтрации и нефть в них находится в запертом состоянии, так как поры имеют очень маленький размер. Если коллектор гидрофильный, то извлечь эту нефть можно с помощью инициирования капиллярной пропитки водой. Капиллярное давление, отвечающее за пропитку, определяется следующим образом:

Где 𝛤c радиус капилляра, Ơ — поверхностное натяжение, 𝛳– угол смачивания, Pk – капиллярное давление.

Также известно, что капиллярное давление — это разность давлений в фазе нефти и воды. То есть потенциальная энергия капилляра расходуется на подъем воды капиллярной силой на определенную высоту.

Из формулы 1 следует, что чем меньше радиус капилляра, тем выше сила, с которой в гидрофильном капилляре вода будет вытеснять нефть. Так как размеры капилляра очень малы, то капиллярное давление превышает стандартную депрессию в пласте в десятки раз, что позволяет воде вытеснять нефть из субкапиллярных пор.

Так как в низкопроницаемых коллекторах система ППД малоэффективна, скважины обычно работают с минимальной обводненностью, из чего следует, что капиллярная пропитка не инициируется. Чтобы ее начать, необходимо закачать в скважину некоторый объем воды. Основным риском является уменьшение фазовой проницаемости по нефти в призабойной зоне пласта (ПЗП), и для успешности применения технологии необходимо, чтобы объем нефти, вытесненной из субкапиллярных пор, был больше потерь нефти из-за изменения фазовой проницаемости в ПЗП.

Мировой опыт применения

Работы по математическому моделированию в условиях китайских месторождений [5, 9, 10] показывают эффективность данной технологии при закачке воды. Экспериментальные работы по Huff and Puff на керне с китайского месторождения Changqing с применением ядерно-магнитного резонанса [8] это подтверждают. В статье [6] приводятся результаты ОПР на месторождении Yanchang, характеристики которого почти аналогичны рассматриваемому месторождению. В результате ОПР было получено увеличение дебита нефти на 80 % только за один цикл закачки. Также в статье приводятся успешные ОПР на месторождениях Niujuanhu, Toutai a Tahe.

ВПЕРВЫЕ В РОССИИ ПРИМЕНЕНА ТЕХНОЛОГИЯ HUFF AND PUFF. НЕСМОТРЯ НА ОТСУТСТВИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ЭФФЕКТА, ИССЛЕДОВАНИЯ НЕОБХОДИМО ПРОДОЛЖИТЬ И ПРОВЕСТИ ОПР С ОСОБЫМ КОНТРОЛЕМ ПЛАСТОВОГО ДАВЛЕНИЯ.

Исследования кернов различных американских месторождений [7] с применением данной технологии показывают эффективность лишь при использовании поверхностно-активных веществ (ПАВ). В работах [2, 4] приводится полный анализ существующего опыта применения Huff and Puff . При применении технологии на месторождении в США, Северная Дакота [1] результата получено не было, как и на месторождении Parshall Field [3], однако на данных месторождениях коллектор не являлся гидрофильным.

Таким образом, несмотря на отсутствие положительного эффекта на американских месторождениях, опыт применения в Китае показал, что во всех случаях была получена дополнительная добыча нефти. Причиной неудач в США может являться гидрофобность коллектора, что обуславливает использование ПАВов, и, возможно, недостаточное время остановки скважины.

Гидродинамическое моделирование

Для проведения опытно-промышленных работ на выбранном месторождении было необходимо определить наиболее эффективные режимы и сроки фаз, так как продолжительности закачки и остановки имеют значительное влияние. Для этого была построена синтетическая гидродинамическая модель скважины в ПО tNavigator.

Для ускорения расчета было принято решение моделировать только четверть пласта. Таким образом, дебит скважины необходимо умножать на 4 для получения реального значения. Расчетная сетка модели — параллелепипед 500 500 метров с толщиной 10 метров.

Процесс капиллярной пропитки рассчитывался с помощью модели двойной пористости и проницаемости. Так как существует система пор большого размера, по которым идет фильтрация, и система малых пор, в которых фильтрации отсутствует, можно сравнить это с системой матрица — трещина, где трещина — большие поры, матрица — система малых пор. Для моделирования трещиноватых пластов существует функция двойной пористости, где пласт задается двумя слоями, которые накладываются друг на друга. Матрица задана средой с горизонтальной проницаемостью 0,045 · 10-3 мкм2, а проницаемость системы трещин — 0,45 · 10-3 мкм2.

Так как в симуляторе нельзя задать дополнительный градиент давления между матрицей и трещиной, вызванный капиллярными силами, единственным выходом является преобразование этого градиента в изменение проницаемости. Однако нельзя увеличивать проницаемость в количество раз, равное дополнительному градиенту, ее необходимо умножать на отношение суммы депрессий к исходной депрессии без пропитки. Для определения депрессии между средами требуется определить ключевой параметр для модели двойной пористости — сигма-фактор. Он физически выражает площадь контакта между трещиной и матрицей и рассчитывается по формуле:

Где Ɩx’ Ɩy’ Ɩz – размеры блока по направлениям

Так как две среды равномерно распределены друг в друге, сигма-фактор должен стремиться к бесконечности, что приведет к бесконечной проводимости между средами, в реальности же матрица не вовлекается в разработку и не обменивается флюидом с трещиной. Если сигма-фактор нулевой, то обмен между фазами будет невозможен. Следовательно, необходимо задавать его таким образом, чтобы в модели наблюдалось отставание воронки депрессии в среде матрицы от среды трещин, поэтому сигма-фактор принят равным 0,1.

По скважинам были проведены исследования по капиллярометрии. Стоит отметить, что при определенном значении диаметра пор исследование останавливается и записывается последнее значение давления, которое присваивается всем порам меньшего диаметра. Однако в реальных порах малого размера капиллярное давление может достигать огромных значений. Для его учета в виде дополнительного градиента давления была построена корреляция: за основу была взята функция, полученная по экспериментальным исследованиям, а уже для нее была произведена экстраполяция.

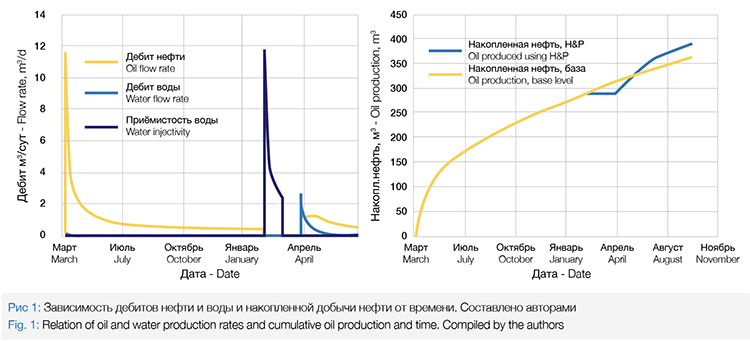

Далее был произведен пересчет из водонасыщенности в диаметр пор по той же методике, что используется при лабораторном исследовании. В результате был принят средний диаметр пор в матрице в 0,07 мкм с капиллярным давлением в 20 бар. Исходя из этого, в арифметике симулятора была задана функция домножения проницаемости матрицы при переходе через порог водонасыщенности. В результаты были получены график зависимости дебита нефти от времени и график накопленной добычи, представленные на рис. 1.

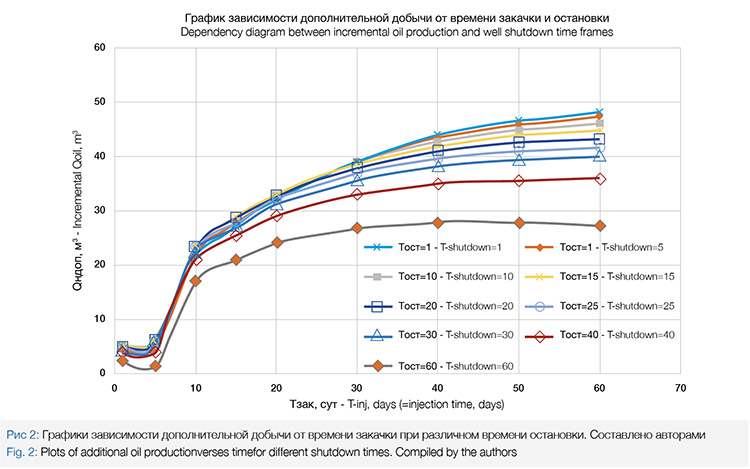

После естественного снижения дебита из-за падения пластового давления производится закачка воды и остановка на пропитку, в результате чего дебит становится в три раза выше, а за счет извлеченной из матрицы нефти добыча держится постоянной, после чего плавно снижается. Для подбора оптимальных режимов закачки и времени остановки были произведены многовариантные расчеты. Зависимость дополнительной добычи от времени закачки при разном времени остановки изображена на рис. 2. По графику видно, что максимальный прирост дополнительной добычи наблюдается в первые 10 дней закачки, но такая длительность приведет к значительным затратам на частое изменение режима, поэтому оптимальным сроком закачки является 20 дней.

Проведение и результаты опытно-промышленных работ

Опытно-промышленные работы проводились на четырех скважинах. Скважины-кандидаты выбраны из скважин, на которых запланирован перевод в ППД, что позволяет снизить риски потери добычи нефти (технология применяется на нерентабельных скважинах с минимальной добычей нефти).

Режимы остановки и закачки были определены возможностями предприятия провести операции спуска-подъема в заданные сроки, из-за чего на двух скважинах не удалось получить оптимальные для эксперимента сроки циклов закачки и остановки.

В табл. 1 представлен список испытанных скважин и сроки остановок и закачек.

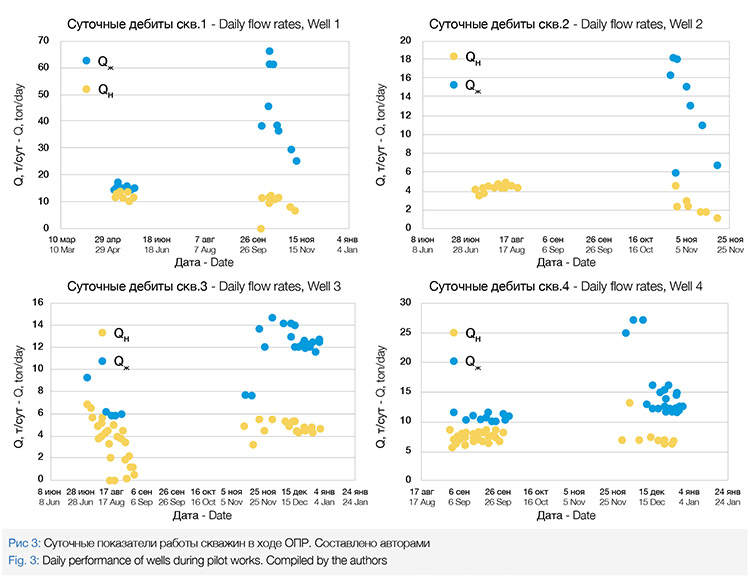

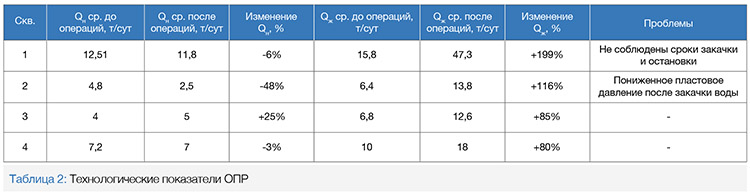

На рис. 3 представлены графики суточных показателей скважины, а в табл. 2 приведены основные технологические показатели.

Из всех 4 скважин, на которых была проведена технология Huff and Puff , незначительный положительный эффект дала только скважина 3.

При этом на скважине 2 замеры пластового давления показали, что до закачки оно составляло 97 атм, а после закачки — 56 атм, что намного меньше пластового давления. Причинами таких показаний могут быть последствия капиллярной пропитки, что маловероятно.

На скважине 1 не удалось получить оптимальные продолжительности фаз. Реальные сроки закачки и остановки составили 3 и 1,5 месяца соответственно. Следовательно, оставить в рассмотрении можно только скважины 3 и 4. Первая дала небольшой положительный эффект, вторая не показала изменений дебита нефти.

При закачке воды в добывающую скважину обычно снижается фазовая проницаемость ПЗП по нефти, и при последующем отборе жидкости стартовый дебит нефти снижается. Из этого можно сделать предположение о том, что в исследуемых скважинах происходила капиллярная пропитка, так как дебит нефти не изменился относительного базового.

Также можно сделать вывод о том, что более продолжительная остановка положительно сказывается на дебите нефти, так как скважина 3 была остановлена на месяц, а скважина 4 — всего на 15 дней.

Список литературы

1. Hoff man B. Todd. Improved Oil Recovery IOR projects in the Bakken formation. SPE-180270-MS.

2. J. O. Alvarez, F. D. Tovar, 2018. Improving Oil Recovery in the Wolfcamp Reservoir by Soaking / Flowback Production Schedule with Surfactant Additives. SPE-187483.

3. James A. Sorensen. Historical Bakken Test Data Provide Critical Insights On EOR In Tight Oil Plays.

4. James J. Sheng. Critical review of fi eld EOR projects in shale and tight reservoirs. J. Pet. Sci. Eng. 2017, vol. 159, pp. 654–655.

5. Jie Bai, Huiqing Liu. CO2, Water and N2 Injection for Enhanced Oil Recovery with Spatial Arrangement of Fractures in Tight-Oil Reservoirs Using Huff -n-puff . Energies 2019, vol. 12, pp. 823. https://doi.org/10.3390/en12050823

6. Li Zhongxing, Qu Xuefeng. Development modes of Triassic Yanchang Formation Chang 7 Member tight oil in Ordos Basin, NW China. Petrol. Explor. Develop., 2015, vol. 42(2), pp. 241–246.

7. Tadesse Weldu Teklu, Xiaopeng Li. Low-salinity water and surfactants for hydraulic fracturing and EOR of shales. J. Pet. Sci. Eng. 2018, vol. 162, pp. 367–377.

8. Ting Chen, Zhengming Yang. Waterfl ooding Huff -n-puff in Tight Oil Cores Using Online Nuclear Magnetic Resonance. Energies. 2018, vol. 11, pp. 1524.

9. Wang, D., Cheng, L., Cao, R., Jia, P., Fang, S., Rao, X., Dai, D. The eff ects of the boundary layer and fracture networks on the water huff -n-puff process of tight oil reservoirs. J. Pet. Sci. Eng. 2019, pp. 466–480.

10. Xiang Raoa, Linsong Chenga, Renyi Caoa A modifi ed embedded discrete fracture model to study the water blockage eff ect on water huff -n-puff process of tight oil reservoirs. J. Pet. Sci. Eng. 2019, pp. 149. https://doi.org/10.1016/j.petrol.2019.106232

Материал любезно предоставлен компанией ПАО «Газпром нефть» и журналом «PROнефть»

Цыкунов О.И.1, Каешков И.С.2

1НОЦ «Газпромнефть-Политех»

2Научно-Технический Центр «Газпром нефти» (ООО «Газпромнефть НТЦ»)