«Газпром нефть»: Особенности строения и нефтегазоносности верхнеюрских отложений в пределах тазо-хетской фациальной области

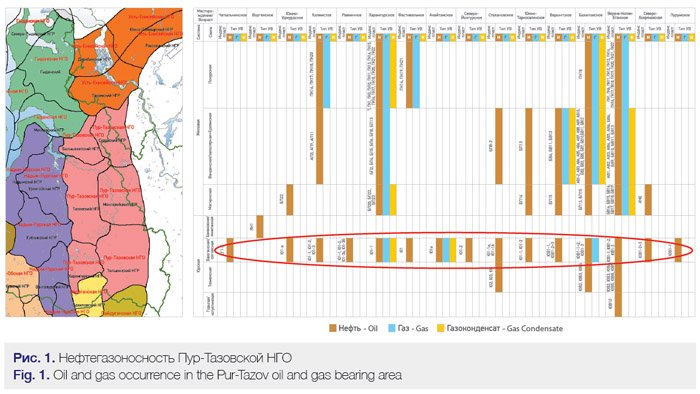

Данные об открытых месторождениях Пур-Тазовской нефтегазоносной области (НГО) (рис. 1) свидетельствует о том, что находящиеся здесь отложения имеют достаточно высокий углеводородный потенциал и большой этаж нефтеносности. Как видно из рис. 1, основные перспективы рассматриваемого региона связаны с верхнеюрским комплексом, имеющим сложное строение.

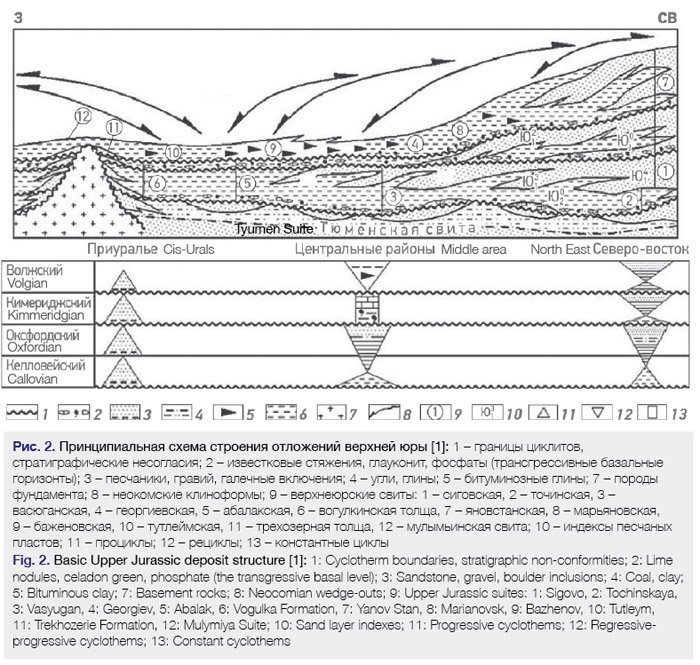

Строение и нефтегазоносность верхнеюрского комплекса Западно-Сибирского региона в целом и его восточного борта в частности в разное время интересовало многих ученых. Поэтому авторы считают необходимым кратко осветить результаты работ исследователей, чьи труды наиболее качественно и верно описывают принципиальное строение изучаемых отложений. В работе [1] А.А. Нежданов описывает клиноформное строение отложений верхней юры в северо-восточной части Западно-Сибирского региона (рис. 2). По теории А.А. Нежданова песчаные отложения локализуются в верхней части клинотемы кимериджского сейсмоциклита, выклиниваясь к зоне сокращения его общих толщин, на запад. Всего в Западной Сибири он выделяет три региоциклита трансгрессивно-регрессивного типа: васюганский (келловей-оксфорд), георгиевский или верхнесиговский (кимеридж) и яновстанский (титонский ярус – частично берриас?).

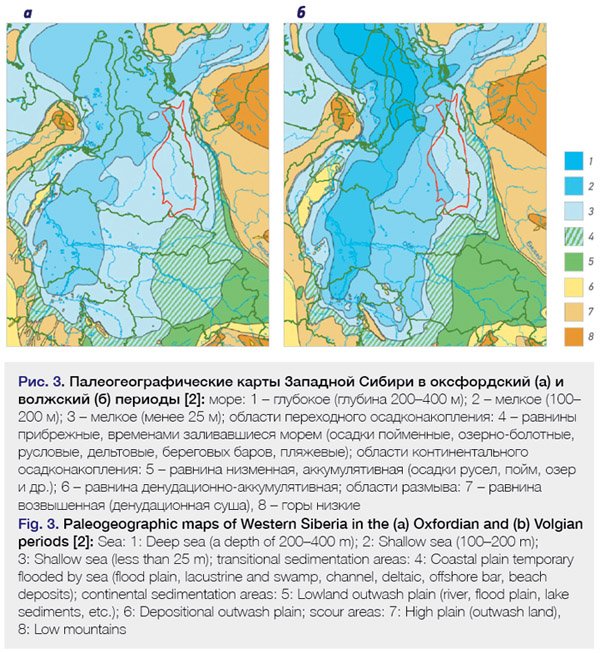

Палеогеографические построения на момент накопления верхнеюрских отложений, по мнению авторов, наиболее качественно выполнены в Новосибирском институте нефтегазовой геологии и геофизики на основе комплексного палеонтолого-стратиграфического, литологического, геохимического изучения керна глубоких скважин и естественных обнажений горных пород, а также детальных сейсмостратиграфических анализов (рис. 3).

Из рис. 3, а видно, что отличительными чертами географии оксфордского века являлось преобладание области морского осадконакопления преимущественно мелкого моря. В южной и центральной частях Западной Сибири климат был семиаридный, на севере региона господствовали гумидные условия. В северо-восточной части мелководно-морской зоны, включающей непосредственно отложения Пур-Тазовской НГО, формировались пески, алевриты и глины сиговской свиты с многочисленными остаками морской фауны. В конце позднего оксфорда началась самая крупная за весь юрский период длительная трансгрессия.

В волжском веке позднеюрская трансгрессия в Сибири достигла максимума (см. рис. 3, б). Морская акватория в волжское время заняла территорию большой части Западно-Сибирской геосинеклизы. Бассейн продолжал интенсивно и асимметрично прогибаться. В центральной части региона накапливались отложения баженовской свиты, ставшей в дальнейшем основной нефтематеринской толщей для всей Западной Сибири [2]. На северо-востоке бассейна в волжское время развитие получила яновстанская свита, представленная тонкоотмученными и алевритовыми разностями глин.

Анализ результатов проведенных исследований

С целью построения концептуальной модели верхнеюрского комплекса были выполнены сейсмофациальные и палеотектонические исследования,

а также проанализированы результаты геофизических исследований скважин и анализа отобранного керна.

ВОССОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ КАЖДОГО ИЗ ПЛАСТОВ ВЕРХНЕЮРСКОГО КОМПЛЕКСА СТАЛО ВОЗМОЖНЫМ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПАЛЕОТЕКТОНИЧЕСКИХ РЕКОНСТРУКЦИЙ. АНАЛИЗ ТОЛЩИН ПОЗВОЛИЛ ОПРЕДЕЛИТЬ ФАЦИАЛЬНЫЕ ОБСТАНОВКИ И УСЛОВНО ЗАКАРТИРОВАТЬ ГРАНИЦЫ ФАЦИАЛЬНЫХ ЗОН.

Согласно схеме структурно-фациального районирования отложений келловея и верхней юры Западной Сибири [3] Пур-Тазовская НГО охватывает сразу три фацильные области: Фролово-Тамбейскую, Пурпейско-Васюганскую и Тазо-Хетскую.

В данной статье рассмотрены преимущественно наименее изученные верхнеюрские отложения самой восточной Тазо-Хетской структурно-фациальной области. В стратиграфическом отношении верхнеюрские отложения изучаемой области представлены яновстанской и сиговской свитами. Для построения модели отложений верхнеюрского комплекса в восточной части Западно-Сибирского бассейна было принято решение двигаться от «общего к частному»: сначала изучить строение комплекса на всей территории региона, затем делать выводы об условиях его формирования и особенностях изучаемого района. С этой целью был проанализирован весь объем геологической информации, а также результаты детальных и региональных сейсморазведочных работ.

Одна из выявленных особенностей верхнеюрских отложений изучаемого региона – возрастание их общих толщин с увеличением песчанистости разреза в восточном направлении при переходе от Пурпейско-Васюганской к Тазо-Хетской фациальной области. По результатам интерпретации данных сейсморазведки также отмечается резкое увеличение временных толщин рассматриваемого интервала на восток и появление большого числа непротяженных отражений между отражающими горизонтами, сопряженными с границами верхнеюрского комплекса.

Основная сложность в построении региональной модели верхнеюрских пластов связана с разной степенью их изученности. Наиболее перспективные с точки зрения нефтегазоносности пласты группы Ю1 васюганской свиты в центральной части региона изучены достаточно хорошо. В то же время фильтрационно-емкостные свойства (ФЕС), условия формирования и характер распространения верхнеюрских пластов Тазо-Хетской фациальной области, где они представлены отложениями сиговской и яновстанской свит, изучены в большей степени поверхностно.

Отмечается также особенность изменения строения георгиевского и баженовского горизонтов, толщина которых в восточном направлении увеличивается, а битуминозность прослоев уменьшается. На востоке Западной Сибири георгиевская свита переходит в отложения яновстанской, в разрезе которой выделяются песчаные пласты ЯН1-6, для них также характерно региональное увеличение доли глинистых образований с востока на запад, вплоть до полного исчезновения и, как следствие, уменьшение суммарной толщины свиты [4].

В рамках концептуального моделирования была выполнена детальная корреляция верхнеюрского комплекса по скважинам, расположенным в различных частях Тазо-Хетской и Пурпейско-Васюганской литолого-фациальных областей. Для прослеживания пластов использовались предполагаемые изохронные границы с учетом циклогенеза [5]. Это позволило сделать вывод о том, что пласты групп Ю1 васюганской и СГ сиговской свит формировались в разных фациальных остановках, но в течение одного седиментационного цикла. Отложения яновстанской свиты формировались в условиях проградации морского бассейна одновременно с накоплением георгиевских и баженовских глин.

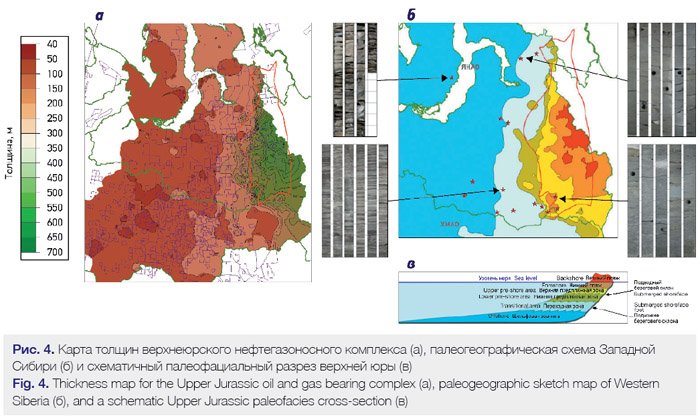

Воссоздание условий формирования каждого из пластов верхнеюрского комплекса стало возможным после проведения палеотектонических реконструкций [6]. Анализ толщин позволил определить фациальные обстановки и условно закартировать границы фациальных зон (рис. 4).

Согласно региональным представлениям о строении Западной Сибири основной источник сноса к началу формирования верхнеюрского комплекса находился на востоке и юго-востоке. Осадки постепенно сносились в бассейн седиментации речными и флювиальными потоками. Основная масса привносимого материала, попадая в морскую среду осадконакопления, практически сразу оседала, формируя значительные по толщине песчаные отложения нижнего пляжа и предпляжевых фаций, что нашло свое отражение на форме кривых каротажных диаграмм сиговской свиты. Более мелкозернистый материал уносился в глубь бассейна седиментации, формируя отложения васюганской свиты, широко представленные в центральной части Западно-Сибирской синеклизы фациями переходной зоны и мелководного шельфа. Подобное направление сноса подтверждается керновым материалом, анализ которого показал значительное увеличение глинистых фаций в васюганской свите относительно сиговской.

В результате наступившей в конце оксфордского времени обширной трансгрессии Западно-Сибирского бассейна привнос песчаного материала на изучаемую территорию временно прекратился. Таким образом, песчаные пласты верхнеюрских отложений на изучаемой территории формировались в регрессивно-трансгрессивных условиях постепенного расширения бассейна седиментации, при котором фациальные зоны смещаются в прямом направлении по отношению к движению моря и в разрезе наблюдаются опесчаненные серии осадков.

Особенностью регионального строения отложений верхней юры является зона сочленения Пурпейско-Васюганской и Тазо-Хетской областей, выступающая условным литолого-фациальным экраном для одновозрастных отложений изучаемого комплекса.

Она предстваляет собой зону перехода из пляжевых фракций в шельфовые для сиговской и васюганской свит и служит литологической границей распространения песчаных пластов яновстанской свиты (см. рис. 4).

По результатам выполненных исследований авторами удалось выявить несколько очень важных закономерностей для отложений верхней юры:

» региональным источником сноса осадочного материала для отложений осадочного чехла Тазо-Хетского структурно-фациального района (СФР) являлись осадки Сибирской платформы;

» отложения вернеюрского комплекса в пределах Тазо-Хетского СФР имеют прибрежно-морской генезис;

» толщина песчаных отложений оксфорд-кемериджского возраста постепенно возрастает от центральной части Западной Сибири к ее восточному борту;

» коэффициент песчанистости верхнеюрского комплекса увеличивается в восточном направлении;

» ФЕС верхнеюрских коллекторов улучшаются от центра на восток Западной Сибирской НГО.

СНИЖЕНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ И ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ГРУППУ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ДЕЛАЮТ КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОЕКТЫ В ТАЗО-ХЕТСКОМ СФР ДОСТАТОЧНО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМИ

Приведенные выше особенности строения верхнеюрского комплекса можно рассматривать в качестве как положительных, так и отрицательных факторов для формирования залежей углеводородов в пределах изучаемой территории, что, на взгляд авторов, является более логичным.

Положительный, на первый взгляд, фактор – улучшение коллекторских свойств, а именно: значительное повышение коэффициента песчанистости в районе работ приводит к свободной миграции углеводородов из нижележащих в вышележащие пласты. В то же время повсеместное опесчанивание флюидоупоров и невыдержанность их по толщине негативно влияет на формирование и сохранность залежей в Тазо-Хетском районе.

Еще одним негативным фактором образования залежей в Тазо-Хетском районе является отсутствие в литолого-стратиграфическом разрезе нефтематеринских пород. Так, согласно региональной схеме катагенеза органического вещества (ОВ) в кровле верхнеюрских отложений Западной Сибири в границах территории исследований ОВ подвергалось только ранней стадии мезокатагенеза и не могло сгенерировать достаточное количество углеводородов для наполнения всех потенциально перспктивных ловушек в пределах Тазо-Хетского СФР. Вероятно, основная масса углеводородов была образована в центральной части бассейна и частично мигрировала на восток, где заполняла потенциальные ловушки.

Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод, что потенциальные отложения верхнеюрского комплекса в пределах Пур-Тазовской НГО имеют высокие геологические риски с точки зрения формирования залежей углеводородов.

Поиск уникальных и крупных месторождений на территории исследования маловероятно увенчается успехом. Более вероятно открытие большого числа мелких, очень мелких и некоторого числа среднеразмерных месторождений. Необходимо отметить, что практически идеальная сходимость используемых методов вероятностной оценки свидетельствует о методической правильности их применения и качестве полученных результатов.

Заключение

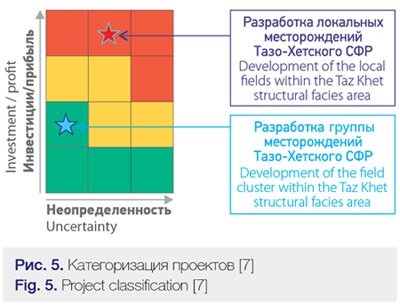

Оценить целесообразность инвестиционных вложений в проекты Тазо-Хетского СФР можно, взяв в качестве основы применяемую в компании «Газпром нефть» категоризацию в сфере разведки и добычи (рис. 5). Рассмотрим вариант с поиском и вовлечением в разработку локальных месторождений восточного борта Западной Сибири. Во-первых, стоит обратить внимание на упомянутые выше высокие геологические риски, значительно повышающие геологические неопределенности, во-вторых, низкая вероятность открытий крупных и уникальных месторождений существенно снижает шанс получения высокой экономической прибыли, и в-третьих, в районе очень слабо развита инфраструктура.

Таким образом, в матрице оценки инвестиционных проектов разработка локальных месторождений Тазо-Хетского СФР выглядит малоперспективной.

Единственным, по мнению авторов, способом вовлечения ресурсов изучаемого района в разработку может быть создание комплексных проектов на группу месторождений. В подобных проектах значительную часть инвестиций должны составлять геолого-разведочные работы (ГРР). Значительные вложения в ГРР на первых этапах позволят существенно минимизировать геологические риски и тем самым снизить неопределенности. Открытие группы мелких и средних месторождений, вероятность существования которых достаточно высока, способно обеспечить значительные запасы, а их разработка – приумножить прибыль. Вместо обустройства локальных месторождений предлагается создание региональных инфраструктурных центров, позволяющих обеспечить транспорт углеводородов и эксплуатацию нескольких мелких и средних месторождений. Таким образом, снижение геологических неопределенностей и диверсификация инвестиционных вложений в группу месторождений делают комплексные проекты в Тазо-Хетском СФР достаточно привлекательными.

Список литературы

1. Нежданов А.А. Сейсмогеологический анализ нефтегазоносных отложений Западной Сибири для целей прогноза и картирования неантиклинальных ловушек и залежей УВ: дис… д-ра геол.-мин. наук. – Тюмень, 2004.

2. Палеогеография Западно-Сибирского осадочного бассейна в юрском периоде / А.Э. Конторович, В.А. Конторович, С.В. Рыжкова [и др.] // Геология и геофизика. 2013. – Т. 54. – № 8. – С. 972–1012.

3. Решение 6-го Межведомственного стратиграфического совещания по рассмотрению и принятию уточненных стратиграфических схем мезозойских отложений Западной Сибири. – Новосибирск: СНИИГГиМС, 2004. – 114 с.

4. Ампилов Ю.П. От сейсмической интерпретации к моделированию и оценке месторождений нефти и газа. – М.: Спектр, 2008. – 384 с.

5. Муромцев В.С. Электрометрическая геология песчаных тел – литологических ловушек нефти и газа. – Л.: Недра, 1984. – 260 с.

6. Нейман В.Б. Теория и методика палеотектонического анализа. – М.: Недра, 1984.

– 80 с.

7. Методическое руководство по проведению геолого-разведочных работ // С.Ф. Хафизов, И.В. Истомина, А.С. Бочков [и др.]. – Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2015. – 288 с.0.

Авторы статьи: М.В. Букатов, С.В. Михайлова Научно-Технический Центр «Газпром нефти»

(ООО «Газпромнефть НТЦ»).

Материал любезно предоставлен компанией ПАО «Газпром нефть» и журналом «PROнефть».