Казахстанская нефтедобыча: Эффективное бурение как приоритет

2017: Год достижений

В 2017 году в нефтяной отрасли Республики Казахстан (РК) произошёл ряд ключевых и знаковых событий.

По итогам года был достигнут исторический максимум добычи нефти – 86,2 млн тонн, что сразу на 10,5% превысило показатель 2016 года. Рост составил больше 8 млн т и был достигнут за счёт трёх «мега-проектов» под управлением ведущих международных нефтегазовых компаний: Кашаганский проект дал 8,2 млн тонн (рост добычи к предыдущему году – 7,5 млн т); Тенгиз и Карачаганак прибавили в годовом выражении по 8%; суммарно – 3,2 млн т.

Как результат, доля мега-проектов (далее – М3) в общей добыче по стране в 2017 впервые превысила уровень 50%: с 49% в 2015 году (до начала добычи с Кашагана) она выросла до 57% в 2017 году.

Учитывая сформированные и ожидаемые программы по увеличению добычи на всех проектах М3, суммарная доля в добыче по стране будет расти и дальше, с перспективой достичь уровня в 2/3 в обозримом будущем.

За рамками мега-проектов

Вместе с тем, активное развитие проектов М3 содержит риск того, что государственная поддержка развития нефтедобычи в остальной отрасли может не восприниматься как приоритет высокого порядка. Этому также способствует то, что конъюнктура мировых цен на нефть благоприятна в текущем моменте и на среднесрочную перспективу.

Реагируя на резкое ухудшение экономики нефтедобычи вследствие падения мировых цен на нефть в 2014 году, государство приняло ряд мер, в основном налоговые послабления, по ситуативной поддержке крупных социально-значимых компаний. Вместе с тем, на сегодняшний день не просматривается системная государственная программа поддержки нефтедобывающей отрасли, учитывающая ухудшающееся качество ресурсной базы, особенно по отношению к средним и малым нефтедобывающим компаниям. Как видно из принятого в этом году нового Кодекса «О недрах и недропользовании», государство фокусирует усилия на создании условий для поиска и разведки новых месторождений и геологических объектов, по всей видимости исходя из понимания того, что традиционные нефтедобывающие активы не имеют перспективы увеличить объемы добычи.

Данная статья фокусируется на анализе актуальных аспектов нефтедобычи и бурения за периметром М3; то есть в основной по количеству компаний, объёму бурения и численности работающих части отрасли (далее — Отрасли); везде будет идти речь об этой группе, если не указано иное.

В рамках анализа для сопоставления в основном используются показатели за следующие годы: 2017 (пост-кризисный), 2015 (кризисный) и 2013 (пред-кризисный). В части ряда ключевых показателей используется сопоставление на уровне отрасли в целом и отдельных компаний с РФ и США (в частности с Татнефтью, которая имеет ряд важных сходств с Отраслью).

Добыча и эксплуатационное бурение

Добыча нефти по Отрасли в 2017 году сократилась более чем на 6%, при этом темпы падения за этот год выросли вдвое (в 2016 году падение по году составило 3%). РД КМГ, крупнейший игрок в Отрасли, показал общее годовое падение добычи (на основных активах – Озенмунайгазе и Эмбамунайгазе) на 2%. Из шести компаний с годовой добычей свыше 2 млн тонн рост добычи показали три, причём только одном случае рост достиг уровня в 1% (Каражанбасмунай).

Эксплуатационное бурение в сумме по Отрасли достигло 1,26 млн т, превысив уровень кризисного 2015 года на 11%. При этом, показатель 2017 года остался глубоко ниже уровня пред-кризисного 2013 года – почти на 40%.

На бурение новых скважин в 2017 году пришлось 57% от всей дополнительной добычи по Отрасли, что заметно ниже уровня 2015 года (64%), но примерно соответствует уровню 2013 года. На втором месте – воздействие на призабойную зону, с 25%. Для сравнения, в РФ доля новых скважин в дополнительной добыче составляет около 65%.

Значение бурения новых скважин для суммарной добычи по Отрасли за последние годы резко снизилось: доля в 2017 году составила менее 4%, тогда как в 2013 она была на уровне 6,4%. Для сравнения, данный показатель в 2017 году был вдвое ниже среднего по РФ (7,9%). Показатели по российским компаниям сильно отличались: «Татнефть» – 4,4% (сопоставимо с Отраслью РК); примерно вдвое выше у ЛУКОЙЛа (8,5%) и в 4 раза выше у «Газпром нефти» (16%).

Таким образом, роль бурения остаётся доминирующей и в целом характерной для сильно выработанной ресурсной базы. При этом, ресурс снижения уровня бурения без риска обвального падения добычи является в целом исчерпанным – что во всей злободневности ставит на первое место вопрос эффективности.

Эффективность бурения

Рассмотрим основные показатели, характеризующие эффективность бурения и строительства скважин.

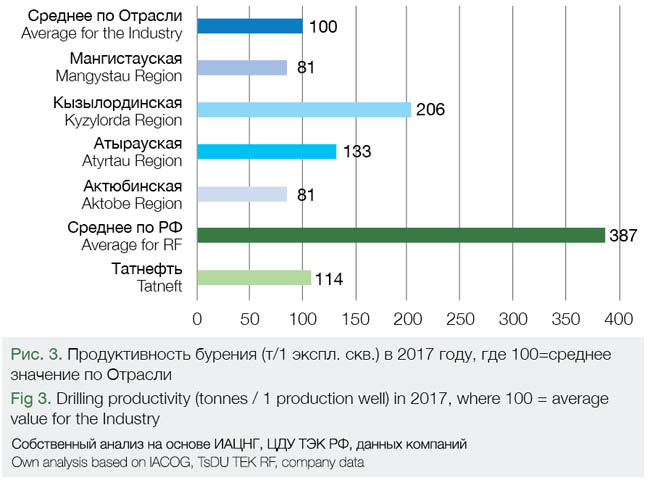

Продуктивность бурения, выраженная в объёме дополнительной добычи на 1 эксплуатационную скважину, на протяжении периода 2011-2017 годов в среднем по Отрасли оставалась примерно в одном диапазоне – 8,5-9,0 т/сутки, за исключением предкризисного 2013 года, когда она достигла 10,3 т/сутки. Такая стабильность характерна для Отрасли в целом, но по компаниям и регионам ситуация значительно разнится (см. Рис.3).

Кызылординская область являлась лидером по уровню продуктивности бурения на протяжении всего периода. Второй показатель – у Атырауской области; у неё самый высокий рост показателя с 2013 года – на 60%. Актюбинская и Мангистауская области имеют показатели ниже средних по Отрасли примерно на 20%.

Для сравнения, аналогичный показатель у КПО (проект разработки Карачаганака) выше среднего по Отрасли почти в 100 раз, а у ТШО (Тенгиз) – ещё выше.

Показатель в среднем по РФ (34 т/сутки) в 3,9 раза выше показателя по Отрасли РК (соответствует значению индекса 387); показатель «Татнефти» – на 14% выше, чем в среднем по Отрасли.

Показатель дополнительной добычи на 1 метр эксплуатационной проходки, характеризующий уровень эффективности бурения, по результатам 2017 года в среднем по Отрасли был равен показателю 2011 года (1,15 т/м), сократившись на 20% к 2013 году (см. Рис. 4). Наиболее высокие результаты показали (с большим отрывом от остальных) компании Казгермунай, ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз и Каспий Нефть.

На фоне тренда снижения эффективности, плавный рост эксплуатационной проходки с 2015 по 2017 год на 10% указывает на баланс между потребностью Отрасли в бурении и его технико-экономической обоснованностью.

Сравнение с российскими компаниями с высоким уровнем выработанности запасов показывает, что удельные показатели добычи на метрпроходки в РК (Отрасль) и РФ сопоставимы (см. Рис. 5).

Анализ капвложений в эксплуатационное бурение показывает, что удельные затраты (в долларах США на 1 м эксплуатационной проходки) в Отрасли РК, РФ (среднее по отрасли) и США (среднее по добыче сланцевой нефти) соотносятся следующим образом:

• удельные затраты на наклонно-направленных скважинах в РК на 50-70% выше, чем в РФ

• удельные затраты на горизонтальных скважинах в РК в 2-2,5 раза выше, чем в РФ

• удельные затраты на горизонтальных скважинах в РФ в 1,5-2 раза выше, чем в США

Сопоставление Отрасли РК с «Татнефтью» показывает, что капвложения на эксплуатационное бурение ($/м) в Отрасли выше на 50%, продуктивность (т/скважина) сопоставима (разница составляет 10%), а эффективность эксплуатационного бурения (т/м) ниже на 75%. Таким образом, при сравнимом низком уровне продуктивности скважин, разница в общей экономической эффективности обеспечивается оптимальной технологией бурения (от выбора на уровне проекта до контроля подрядчика) и низким уровнем удельных затрат.

Устойчивое развитие нефтедобычи в рамках Отрасли безальтернативно требует системного повышения общей эффективности строительства скважин – как в части меньше тратить, так и больше добывать – на основе обоснованного применения современных технологических и управленческих решений в области бурения, реконструкции и заканчивания скважин, в первую очередь – горизонтальных.

Технологическое развитие

Официальный Прогноз социально-экономического развития Республики Казахстан на 2018-2022 годы указывает, что в среднесрочной перспективе «прирост запасов углеводородного сырья будет происходить преимущественно за счет месторождений на море в Прикаспийском бассейне», то есть в основном за рамками Отрасли.

Перспективы роста добычи, связанные с реализацией масштабных совместных проектов – таких как проект «Евразия» по бурению сверхглубокой параметрической скважины – является ещё более отдалёнными.

Новые перспективные объекты разработки (трудноизвлекаемые запасы различных видов, подсолевые залежи) имеются в традиционных регионах нефтедобычи с развитой инфраструктурой. При этом, их эффективная разработка представляет значительную сложность с точки зрения сочетания необходимых условий, включая адекватные технологические возможности, развитый рынок нефтесервиса, государственное стимулирование и другие. Требуется значительное повышение технологического и управленческого уровня в строительстве скважин, что в свою очередь диктует необходимость принятия недропользователями и государством комплекса мер, в том числе применение новых управленческих подходов, развитие конкуренции в недропользовании и на рынке нефтесервиса.

Осложняющим фактором для Отрасли является малое количество крупных игроков, способных использовать эффект масштаба для достижения стратегических целей: в 2017 году только 5 компаний имели объём бурения более 50 эксплуатационных скважин в год, и только 3 – более 100 (Мангистаумунайгаз, Озенмунайгаз, Каражанбасмунай).

Необходимые и достаточные условия для перехода на новый технологический уровень в Отрасли динамично формируются. Целая группа компаний находится в процессе поступательного накопления опыта (learning curve) в отношении современных технологий строительства скважин. Важной предпосылкой стали осуществляемые на протяжении ряда лет серьёзные усилия и инвестиции компаний Отрасли в повышение уровня геологической изученности объектов разработки.

Проект разработки месторождения Карачаганак содержит наиболее передовой опыт в бурении и заканчивании горизонтальных скважин (ГС) на сухопутных месторождениях РК. ГС являются основным инструментом разработки месторождения, их длина составляет в среднем около 6500 м. На них применяются самые высокотехнологичные решения, включая многостадийный селективный гидроразрыв пласта на основе загущенной кислоты, но возможности по использованию технологического опыта с этого проекта в рамках Отрасли являются косвенными.

В рамках Отрасли объём горизонтального бурения пока находится на сравнительно невысоком уровне, составляя около 3% от проходки в эксплуатационном бурении.

«Флагманами» Отрасли в части испытания и внедрения наиболее современных технологий бурения являются наиболее крупные производители нефти, в частности РД КМГ и Мангистаумунайгаз (ММГ); важную и всё более заметную роль также играют компании среднего размера.

РД КМГ начал реализовывать проекты строительства ГС ещё до кризиса 2014 года, в основном в ОМГ. В последние несколько лет ценный опыт накоплен на объектах компании «Казгермунай», контролируемой РД КМГ. В частности, на месторождении Акшабулак применены технологии проводки ГС с помощью роторно-управляемых систем (РУС), а также реализован многостадийный гидроразрыв пласта (МГРП).

Развитию компетенций РД КМГ в высокотехнологичном бурении способствует совместное предприятие «КМГ Нэйборс Дриллинг», сформированное в 2015 году для реализации программ бурения на месторождении Тенгиз.

ММГ и CNPC-Актобемунайгаз (обе – под контролем или операторством китайских нефтегазовых компаний) также начали массово бурить ГС до негативного изменения конъюнктуры нефтяных цен.

ММГ осуществляет горизонтальное бурение на своих ключевых месторождениях Жетыбай и Каламкас; также имеет опыт реконструкции скважин путём бурения боковых горизонтальных стволов (БГС). CNPC-АМГ строит ГС на месторождениях Жанажол, Кенкияк и Северная Трува; имеет опыт бурения ГС с применением РУС.

К компаниям среднего размера, чей опыт в области горизонтального бурения и заканчивания может быть интересен другим игрокам отрасли, относятся, в частности, следующие:

• Ансаган Петролеум (мст Северо-Западный Жетыбай): МГРП с 8 стадиями запланирован на 2018

• КоЖан (мст Морское): первые 4 ГС пробурены в 2017 году, в сочетании с 13 наклонными скважинами средняя продуктивность в 2017 году составила 18 т/сутки (в 2 с лишним раза выше средней по Отрасли)

• Маерск Ойл Казахстан, в настоящее время – Total Dunga (мст Дунга): одна из наиболее крупных в отрасли программ горизонтального бурения на основе передового международного опыта

• Фэлкон Ойл энд Газ/Condor Petroleum (мст Шоба): первое применение устройств контроля притока (ICD) на ГС в Казахстане (2016); первые ГС на неглубоких скважинах в Прикаспийской впадине, включая контроль пескопроявлений.

Среди других недропользователи среднего размера с соответствующим опытом — компании Емир-Ойл, Kazpetrol Group, Матен Петролеум, Сагиз Петролеум Компани.

Рост рынка: Перспективы для бизнеса

На сегодняшний день количество вводимых в Отрасли РК горизонтальных скважин можно оценить в 3-4% от общего числа эксплуатационных скважин. Для сравнения, в РФ этот показатель в 2017 году в целом по отрасли составил немногим более 40%. Показатели по крупным компаниям очень сильно разнятся – от 21% у «Татнефти» до 76% у «Газпром нефти».

Темпы роста физических объёмов горизонтального бурения на среднесрочную перспективу в 5 лет (2018-2022) можно оценить в диапазоне от 30 до 50%, при условии сохранения мировых цен на нефть на уровне не ниже 50-60 долларов за баррель.

Расширение применения горизонтального бурения в Отрасли будет означить рост объёмов рынков соответствующего сервиса и оборудования, включая сопровождение наклонно-направленного бурения, заканчивание скважин и другие. Также будет меняться характер договорных отношений между заказчиками и подрядчиками: от доминирующего сегодня в бурении эксплуатационных скважин генерального подряда – в сторону увеличения роли раздельного сервиса. Вероятно, это усилит конкуренцию на рынке бурения, на котором сегодня сильны устойчивые отношения между ведущими заказчиками и традиционными буровыми подрядчиками.

Рынок технологического сервиса по сопровождению наклонно-направленного бурения (ННБ), в который входят телеметрия и каротаж в процессе бурения, РУС, ВЗД, имеет значительный потенциал роста. Для сопоставления, на сегодняшний день удельные затраты на ННБ в среднем на одну эксплуатационную скважину (всех типов) в российской нефтедобывающей отрасли составляют более $60/метр – что примерно в 4 раза выше показателя по Отрасли РК (оценки для РК сформированы на основании данных по объёму рынка геологического и геофизического сервиса, опубликованных ассоциацией KazService). Среднегодовые темпы роста российского рынка сервиса ННБ с 2011 по 2017 год – то есть за период, когда доля горизонтального бурения выросла со скромных 11% до 41% – составляли 14%.

Рынок МГРП в Отрасли в настоящее время находится на очень ранней стадии развития. Операции МГРП осуществляются примерно на 1% от всех эксплуатационных скважин. Для сравнения, в РФ в 2017 году МГРП применялся почти на половине горизонтальных (46%) и примерно на 20% от общего числа эксплуатационных скважин. По абсолютным значениям (количество операций МГРП) российская отрасль опережает Отрасль РК более чем в 100 раз, являясь таким образом важным источником технологического опыта.

В перспективе услуги и оборудование, связанные с горизонтальным бурением, будут основным драйвером рынка нефтесервиса в Отрасли. По оценочным расчётам, при достижении горизонтальным бурением уровня 10% от эксплуатационного бурения, объём рынка нефтесервиса, связанного со строительством горизонтальных скважин, составит более 400 млн долларов в год, из которых на сопровождение ННБ придётся более 100 млн долларов.

Сланцевая нефть: перспективный бонус

С развитием технологических возможностей отрасли в области строительства горизонтальных скважин (включая проектирование, бурение, заканчивание) будет расти готовность приступить к разработке ресурсной базы сланцевой нефти.

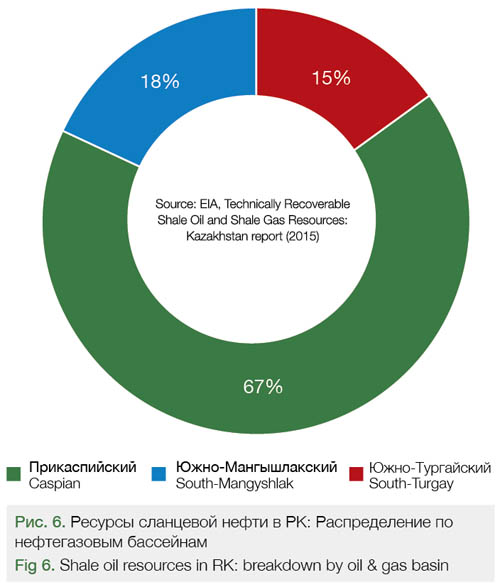

В 2015 году Агенство энергетической информации США (EIA) опубликовало оценку ресурсной базы сланцевых нефти и газа в Казахстане в рамках отчёта «Technically Recoverable Shale Oil and Shale Gas Resources: Kazakhstan». Ресурсы нефти по категории isked, technically recoverable resources составили 10,6 млрд барр. При проведении оценки не рассматривались отложения на глубинах свыше 5000 метров (девон).

Две трети ресурсов пришлись на Прикаспийский бассейн, из них 90% — на его южный и восточный борты. Глубины залегания – от 3000 до 4500 м; эффективная мощность отложений – от 45 до 100 м; общее содержание органического углерода – в среднем 2-3%.

Author

Сергей Рудницкий, Консультант по нефтегазовой отрасли