К вопросу освоения ресурсного потенциала доюрского комплекса отложений Западной Сибири

(Часть 1 – геология доюрского комплекса)

Геология доюрского комплекса

Распространенность в мире месторождений в породах фундамента платформенных областей

По мере роста изученности и уменьшения приростов запасов в юрско-меловом комплексе Севера Западной Сибири все большее внимание геологов привлекает изучение перспектив нефтегазоносности доюрского комплекса пород. В литературе приведены многочисленные примеры промышленной нефтеносности нетрадиционных объектов в трещиноватых гранитоидных, а так же карбонатных коллекторах фундамента платформенных областей [1,2,6,7,8].

Всего в породах фундамента в мире открыто около 500 месторождений углеводородов. Первые промышленные притоки нефти и газа из трещиноватых гранитов получены в 1918 году на месторождении Пэнхъендл-Хьюготон (США). Далее последовали открытия в Венесуэле, где на месторождении Ла-Пас залежь нефти была открыта в разуплотненных метаморфических породах и гранитах, в Канаде (Пис-Ривер), Ливии (Ауджила-Наруфа), Египте (Рамадан) и др. Интерес к перспективам фундамента заметно активизировался после открытия в 1988 году нефтяного месторождения Белый Тигр, на котором залежи приурочены к гранитам мезозойского фундамента на морском шельфе Вьетнама.

Важным фактором, вызывающим дополнительный интерес к перспективам пород фундамента, является феномен естественного восполнения запасов на разрабатываемых месторождениях за счет подтока «новой нефти» из кристаллического фундамента по тектоническим разломам. Этот эффект был зафиксирован в 90-х годах прошлого века на истощенных месторождениях Чечни, находящихся до этого в эксплуатации 50 и более лет. Здесь было отмечено явление восстановления нефтяных дебитов в полностью обводненных, ранее простаивающих долгое время скважинах. Вначале это связывали с недооцененностью извлекаемых запасов, либо с миграцией остаточной нефти, вследствие воздействия сил гравитации. Однако, к началу 2000-х годов явление восполнения запасов углеводородов (УВ) в эксплуатируемых залежах было отмечено практически во всех «старых» нефтегазоносных провинциях (Волго-Уральской, Северо-Кавказской и др.), где месторождения эксплуатировались, начиная с 40-50-х и более ранних годов. Современными исследованиями установлено, что под нефтяными месторождениями, как правило, имеются нефтепроводящие каналы, за счет которых они образовались. В процессе разработки месторождений эти каналы могут активизироваться и пополнять ловушки новыми порциями углеводородных флюидов. Было доказано (Муслимов Р.Х. и др., 2018 г.) [5,9], что определяющую роль в постоянной «подпитке» нефтяных месторождений осадочного чехла играет кристаллический фундамент, обеспечивая транзит УВ из недр Земли через секущие его разломы в ловушки различного типа. Отмечено. что процессы подпитки характерны, в первую очередь, для крупных разрабатываемых месторождений, а на супергигантах зоны подпитки можно считать десятками. На мелких и средних месторождениях значимость этих процессов существенно ниже [9].

Значительно более оптимистично судить о возможности генерации нефти палеозойскими образованиями позволили материалы бурения сверхглубоких скважин Тюменской СГ-6 и Ен-Яхинской СГ-7. Исследования образцов керна, отобранных из палеозойских отложений, показали наличие в них нефтегазоматеринских пород, которые отнесены исследователями к высокопродуктивным нефтегазопродуктивным толщам. Проведенными исследованиями установлена так же интенсивная миграция углеводородных флюидов по всему разрезу скважины, включая эффузивный комплекс палеозойских пород [11].

С учетом названных фактов является очевидным, что при наличии в фундаменте или коре выветривания ловушек с трещинными или иными коллекторами, они будут в первую очередь заполняться углеводородами путем их вертикальной миграции по разломам, секущим кристаллический фундамент и латеральной миграции из примыкающих пород осадочного чехла.

В качестве иллюстрации сказанному здесь приведен геологический разрез по месторождению Белый Тигр (Рис.1), а также распределение пород фундамента с различными свойствами (Рис.2).

Таким образом, достаточно крупные промышленные залежи нефти и газа в магматических и метаморфических породах фундамента открыты практически на всех континентах и в акватории Мирового океана и связаны они с глубинными разломами, обеспечивающими, как показывают геолого-промысловые данные по многим месторождениям, вертикальную миграцию УВ.

Однако, несмотря на открытие достаточно крупных месторождений, целенаправленные поиски залежей УВ в фундаменте ведутся в ограниченных объемах. Обусловлено это геологической сложностью и недостаточной изученностью объекта. Так не ясна до конца природа емкости и проницаемости пород фундамента, нет общепризнанной методики выделения коллекторов, много проблем с обоснованием технологии их оптимальной разработки.

В последние годы все больше исследователей отходит от концепции полного отрицания нефтегазоперспективности пород фундамента, ввиду высокой степени преобразования кристаллических, магматических и метаморфических пород. Как отмечает Э.Ю.Халимов [1], cовременная концепция тектоники литосферных плит, достижения теории геодинамики деформаций горных пород позволяют рассматривать породы фундамента как нетрадиционный вид пород-коллекторов, с которыми может быть связан огромный углеводородный потенциал.

Распространение месторождений нефти и газа в доюрском комплексе Западной Сибири

Рассмотрим далее перспективы пород доюрского комплекса Западно-Сибирского бассейна, включающего кроме палеозойских образований так же породы триаса и коры выветривания, представляющего собой, на наш взгляд, единую гидродинамическую систему.

За время геологического изучения в Западной Сибири (в пределах УрФО) в доюрском комплексе уже выявлено более 90 залежей на более чем 30 месторождениях с геологическими запасами нефти около 200 млн.т, накопленная добыча составляет около 15 млн.т.

Выявленные в объеме доюрского комплекса Западной Сибири продуктивные и перспективные ловушки разделяются на три типа объектов. Первый тип — локальные поднятия в области развития осадочных отложений триаса, некоторые исследователи интерпретируют их как базальные горизонты нижней юры. Второй тип — структурно-стратиграфические ловушки в зонах выклинивания триасовых толщ на выступах фундамента. Третий – ловушки в эрозионно-тектонических выступах фундамента (коры выветривания). Этот тип наиболее перспективен на открытие промышленных скоплений углеводородного сырья, так как ассоциируется с приподнятыми блоками фундамента, ловушки имеют гидродинамическую связь с горизонтами триасового и нижнеюрского комплексов.

Изучение вопроса формирования залежей в дезинтегрированных породах домезозойского основания сегодня является актуальной задачей, так как залежи подобного типа являются, по сути, единственным резервом локализации большого объема запасов в районах с высокой степенью геологической изученности.

Залежи УВ в доюрском комплексе пород выявлены практически по всей территории Западно-Сибирской провинции (Рис.3).

Так, в Березовском районе, в зоне прилегания карбонатных песчаников газоносной вогулкинской свиты верхней юры к дезинтегрированным породам по гранитам и гранито-гнейсам сформировались залежи газа.

В Шаимском районе, также в зонах прилегания нефтеносной вогулкинской свиты к дезинтегрированным метаморфическим и интрузивным породам, сформировались залежи нефти.

На территории Томской области в дезинтегрированных карбонатных породах среднего палеозоя в зонах прилегания нефтеносных отложений нижней юры открыты промышленные залежи нефти, в том числе и крупные (Калиновое, Арчинское, Урманское, Речное, Останинское, Северо-Останинское и др.). Открыта залежь нефти в серпентинизированных ультрабазитах на Фестивальной площади.

В Широтном Приобье открыты залежи нефти в зоне дезинтеграции карбонатных пород на Северо-Варъеганской площади и в зоне выщелачивания эффузивных пород триаса — на Рогожниковской площади.

На полуострове Ямал открыто крупное газоконденсатное месторождение в зоне выщелачивания карбонатных пород на Новопортовской площади.

Исследования кор выветривая (зон дезинтеграции) по различным типам пород показали, что основными факторами их образования являются химические и физические процессы. Они приводят к образованию каверн, трещин, порового пространства, т.е. происходит процесс разложения первичной структуры пород и их выщелачивание.

Породы домезозойского основания в предмезозойские эпохи подверглись продолжительным по времени процессам гипергенеза. В значительной мере на формирование типа коллектора оказали влияние также глубинные тектонические процессы, приводившие как к сжатию порового пространства, так и к его увеличению. По различным породам домезозойского основания по материалам керна наблюдается формирование по интрузивным и эффузивным породам кислого состава порового и трещинного коллектора, обусловленного выщелачиванием полевых шпатов и других минералов. По карбонатным породам развивается интенсивное карстообразование и развитие каверн, трещин, а также заполнение карста кремнистой брекчией. По основным миндалекаменным эффузивам (базальтам) наблюдаются процессы как гидротермального замещения их карбонатным материалом, так и выщелачивания миндалин, что приводит к созданию каркасного порового коллектора [1].

Анализ геологического строения открытых залежей позволяет сделать следующие выводы: залежи формируются в эрозионно-тектонических выступах; коллектором являются дезинтегрированные породы домезозойского основания; тип залежей стратиграфический; залежи экранируются толщами из аргиллитов и алевролитов юрского возраста, которые с угловым и стратиграфическим несогласием залегают на породах-коллекторах эрозионно-тектонических выступов; залежи в эрозионно-тектонических выступах формируются в зонах прилегания перспективных на углеводороды отложений юры; открытые скопления углеводородов в эрозионно-тектонических выступах расположены в пределах распространения юрских отложений, перспективных на нефть и газ.

Отметим, что большинство залежей выявлено в корах выветривания верхней части фундамента. Эта часть разреза изучена в наибольшей степени, т.к. поисково-оценочные скважины вскрывают фундамент, как правило, на первые десятки метров и испытываются в этом интервале только при наличии прямых признаков нефтеносности. Ниже залегающие породы бурением практически не изучены и судить о их характеристиках можно лишь по данным сейсморазведки и других геофизических методов.

Критерии поиска залежей нефти и газа в породах фундамента

На основе анализа геологических условий залегания выявленных в мире залежей нефти в фундаменте, в том числе и осадочных бассейнах Вьетнама, выделены следующие поисковые критерии нефтеносности [7]:

• развитие рифтовых зон в фундаменте;

• блоковое строение фундамента;

• наличие разрывных нарушений и связанных с ними зон разуплотнения пород фундамента;

• наличие региональных флюидоупоров, перекрывающих породы фундамента;

• наличие залежей в осадочном чехле, как признак общей нефтегазоносности территории;

• неотектоническая активность территории бассейна.

Очевидно, что именно при наличии названных признаков ловушки, выделяемые по данным сейсморазведки, будут нефтегазоносны с наибольшей вероятностью.

Выделение перспективных ловушек в доюрском комплексе Севера Западной Сибири по данным сейсморазведки

Далее показаны примеры выделения перспективных ловушек различных типов в доюрском комплексе пород на различных площадях юго-восточной части Пур-Тазовской НГО. Доюрские породы вскрыты здесь в немногих скважинах.

В скважине Ютырмальская 15 вскрыто 250 м доюрских отложений, они представлены дислоцированными (углы наклона слоев 60-90º) терригенно-карбонатными породами нижнего карбона с прослоями вулканогенных пород основного состава. В органогенных известняках встречается углефицированный битум. В скважине Северо-Толькинская 304 вскрыты порфировидные базальты, условно датируемые венд-раннепалеозойским возрастом /Бочкарёв, 1995/. Здесь по газовому каротажу в коре выветривания выделен перспективный объект в интервале 3795-3818 м.

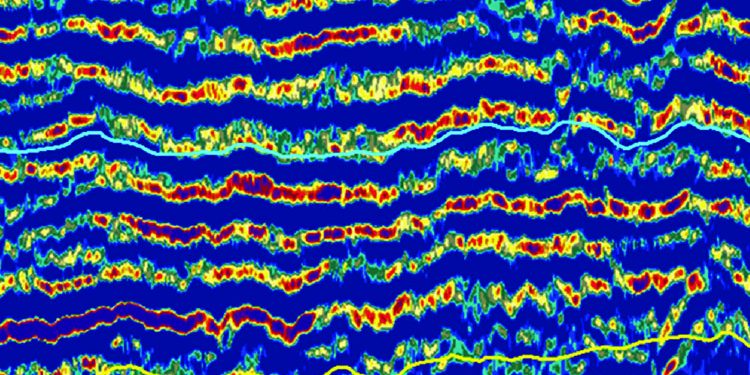

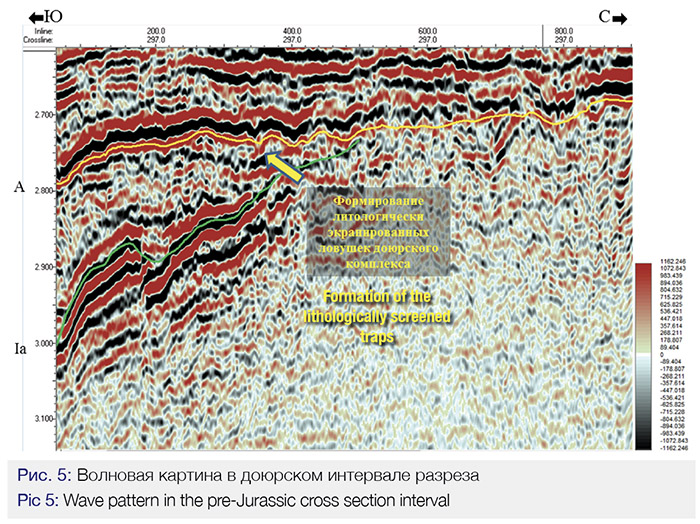

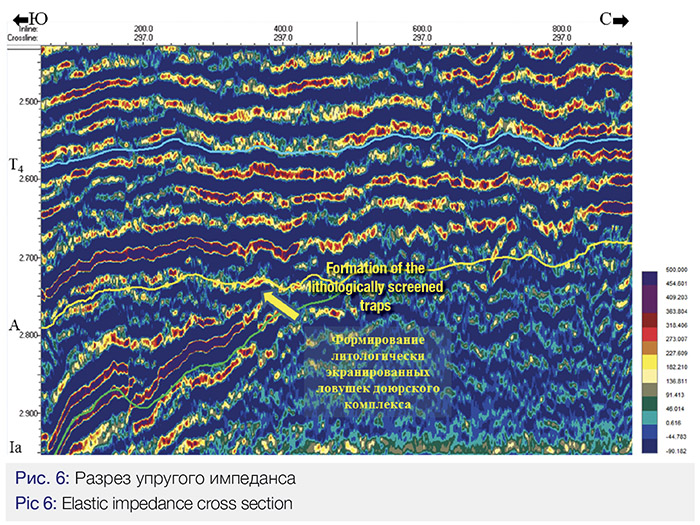

На временных сейсмических разрезах доюрский сейсмокомплекс (ССК1) в кровле ограничен ОГ А, характеризующемся резким изменением динамической выразительности по площади, а именно — более уверенном ее прослеживании в зонах относительного погружения рельефа, и менее уверенном на приподнятых участках, где ОВ А осложнена разрывами осей синфазности и интерференцией (Рис.4). Внутри данного комплекса в погруженных зонах выделяются впадины, которые по типу рисунка сейсмической записи, вероятно, заполнены слоистыми терригенными отложениями триасового возраста. Отложения, заполняющие впадины, на сейсмических разрезах характеризуются динамически выраженными, протяженными субгоризонтальными отражениями. С точки зрения перспектив нефтегазоносности доюрского комплекса, поисковый интерес могут представлять эрозионно-тектонические выступы дезинтегрированных доюрских пород, а также зоны выклинивания триасовых отложений к поверхности фундамента, рассматриваемые как возможные литологически экранированные ловушки (Рис.5,6).

Значительный поисковый интерес, как отмечалось, представляют зоны дезинтеграции доюрских пород на выступах фундамента, которые могут формировать стратиграфические ловушки большого объема. Для их выделения и локализации применен анализ сейсмических динамических атрибутов.

Отложения доюрского комплекса на рассматриваемой территории изучены бурением очень слабо, поэтому его перспективы могут быть оценены только на качественном уровне. При совместном анализе карт динамических атрибутов сейсмической записи и визуальном анализе временных сейсмических разрезов условно выделены предполагаемые области распространения пород, связанные с зонами дезинтеграции палеозойских отложений и предположительно обладающие коллекторскими свойствами.

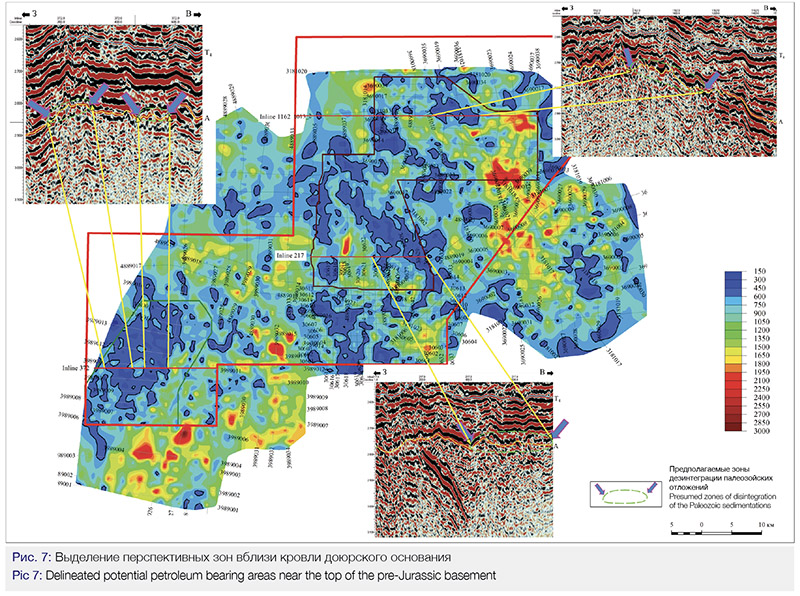

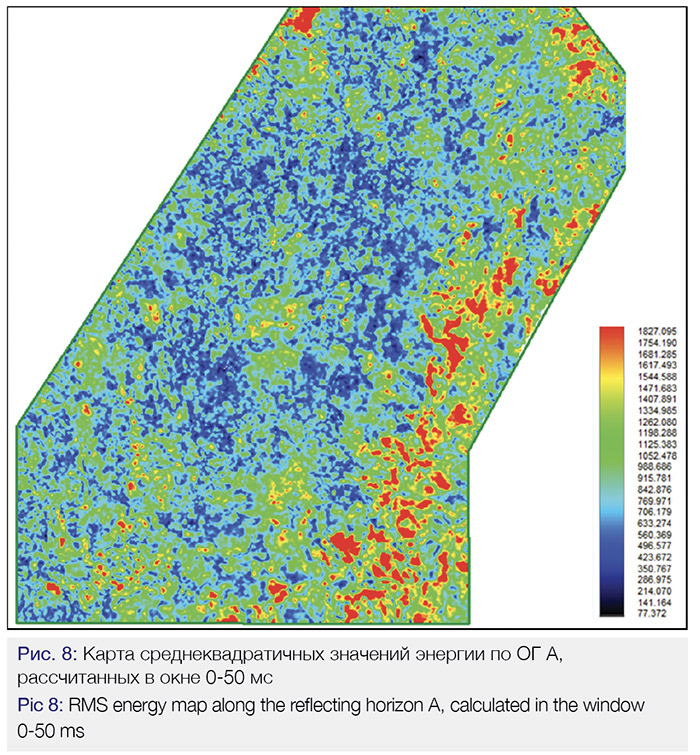

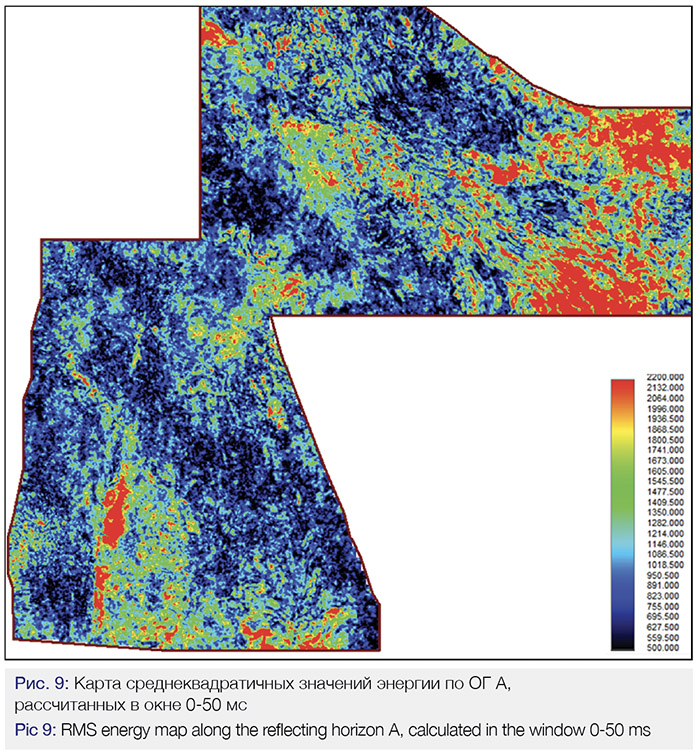

На временных сейсмических разрезах корам выветривания соответствуют зоны интерференции и ухудшения прослеживаемости ОГ А, на карте среднеквадратичных амплитуд по ОГ А (окно расчёта 0/+50 мс) к ним приурочены области пониженных значений RMS амплитуд (Рис.7). На полученных картах среднеквадратичных значений энергии сейсмического сигнала, рассчитанных по ОГ А в окне 0/+50 мс по кубам на площадях (Рис.8,9) вышеописанные перспективные зоны также приурочены к областям пониженных значений сейсмического атрибута.

Для оценки перспектив доюрского комплекса были рассчитаны карты динамических атрибутов в широких окнах ниже ОГ А.

В результате комплексного анализа характера волновой картины на временных сейсмических разрезах и карты сейсмических атрибутов, в плане схематично закартированы зоны распространения триасовых отложений предположительно тампейской серии, заполняющих древние впадины палеозойского фундамента (Рис.10).

Выделенные объекты имеют достаточно крупные размеры и представляют собой высокоемкие перспективные ловушки для залежей УВ.

Особенности подсчета запасов УВ в породах фундамента

Подсчет запасов и ресурсов УВ в глубокопогруженных породах доюрского возраста в Западной Сибири существенно затруднен, в связи с их недостаточной изученностью и трудностью интерпретации получаемых результатов. Среди геологов нет единого мнения в вопросе выделения работающих коллекторов в эффузивно-терригенных, магматических и метаморфических породах, значительно переработанных в процессе их погружения. Остается дискуссионным сам вопрос геологического строения и механизма нефтегазоносности плотных отложений монолитных толщ. Выше нами была показана возможность выделения ловушек залежей УВ на основе интерпретации данных сейсморазведки. Однако, для подсчета запасов важно знать распределение коллекторов внутри ловушки, положение границ зон их полного отсутствия. Повышенная тектоническая активность на больших глубинах обуславливает значительную изменчивость строения и свойств пород-коллекторов и пород-флюидоупоров. В доюрском комплексе с глубиной увеличивается плотность пород, уменьшается их проницаемость, изменяется характер пустотности, из порового типа она превращается в трещинно-поровую, трещинно-каверновую [11].

Значительно затрудняет подсчет запасов УВ в породах доюрского комплекса так же их существенная разобщенность пластов-резервуаров. Как правило, они на коротких расстояниях разделены на фрагменты разломами, зонами отсутствия коллекторов и т.д., что отражается в разрывах осей синфазности на сейсмических разрезах. На большинстве выявленных залежей в глубокозалегающих породах фундамента отмечается крайняя неоднородность строения продуктивных толщ, в частности, хаотичное распределение пород-коллекторов и плотных непроницаемых пород, как это показано на примере месторождения Белый Тигр (Рис.2).

Таким образом, в виду недостаточной изученности, до сих пор не ясна природа емкости и проницаемости пород фундамента, не разработаны методы выделения коллекторов по данным ГИС, нет петрофизической основы подсчета запасов. В этих условиях, по нашему мнению, наиболее адекватной является модель «сложного коллектора», на основе которой осуществляется подсчет запасов в отложениях баженовской свиты и абалака. При этом подходе продуктивной считается только часть толщи пород, в пределах которой фиксируются зоны трещиноватости с вторичной емкостью и проницаемостью, из которых получены притоки нефти. Эти участки разреза, выделяемые по данным гидродинамического каротажа, являются проводниками нефти в скважину и дренируют матрицу, подпитывающую их нефтью. При отсутствии проницаемых прослоев в разрезе, породы его слагающие относятся к непродуктивным, не отдающим нефть. Запасы нефти по таким участкам разреза не считаются.

При подсчете запасов нефти в породах фундамента и ее добыче следует иметь ввиду, что объем начальных геологических запасов может быть не постоянным. В работах казанского профессора Р.Х.Муслимова [9] показано, что накопленный за годы разработки месторождений в «старых» нефтедобывающих районах огромный фактический материал однозначно свидетельтствует, что запасы нефти в залежах в процессе разработки могут не только убывать, но увеличиваться за счет постоянной «подпитки» из кристаллического фундамента по тектоническим трещинам и разрывам.

Резюмируя сказанное, можно констатировать, что, по-мере роста изученности глубокопогруженных доюрских осадочных и кристаллических образований, появляется все больше фактов, свидетельствующих о их высокой нефтегазоперспективности. Современные сейсмические методы дают возможность выделения в этом комплексе пород значительных по размерам ловушек, перспективных для открытия промышленных месторождений нефти и газа. На наш взгляд, в настоящее время имеются все предпосылки к более широкому ведению поисково-оценочных работ, которые должны подтвердить прогноз академика А.А.Трофимука о том, что палеозойская нефть в Западной Сибири явится «золотой подложкой» ее мезозойских богатств.

ВЫВОДЫ (БЛОК ГЕОЛОГИИ)

1. Месторождения УВ, в том числе и достаточно крупные, открыты в магматических, метаморфических и карбонатных породах фундамента практически на всех континентах Земли и в акватории Мирового океана.

2. Практически во всех «старых» нефтегазоносных провинциях установлены факты «подпитки» нефтяных месторождений через секущие кристаллический фундамент разломы. В процессе вертикальной миграции УВ велика вероятность заполнения ловушек в фундаменте, приуроченных к зонам дезинтеграции слагающих его пород.

3. Последние достижения геологической науки и многочисленные факты промышленной нефтеносности фундамента во всех нефтеносных провинциях мира позволяют все большему числу исследователей рассматривать породы фундамента как нетрадиционный вид коллекторов, с которым может быть связан огромный углеводородный потенциал.

4. На территории Западной Сибири залежи нефти в домезозойском основании приурочены к дезинтегрированным метаморфическим, интрузивным и карбонатным породам, тип залежей стратиграфический.

5. На основе анализа геологических условий залегания залежей нефти в фундаменте, выделены

тектонические и литологические признаки, наличие которых свидетельствует о высокой вероятности нефтеносности выявленных ловушек в доюрском комплексе.

6. Описанные в статье методы интерпретации сейсмических данных позволяют уверенно картировать перспективные ловушки различных типов в доюрском комплексе пород.

7. Ввиду недостаточной изученности емкостно-фильтрационных свойств пород фундамента, отсутствия методов выделения коллекторов по данным ГИС и петрофизической основы, подсчет запасов целесообразно осуществлять с использованием модели «сложного коллектора», согласно которой отдельно оцениваются запасы нефтепроводящих каналов и дренируемой ими матрицы плотных пород.

ЛИТЕРАТУРА

1. Халимов Ю.Э. Промышленная нефтегазоносность фундамента в гранитоидных коллекторах. Нефтегазовая геология. Теория и практика.-№4-2012 г.

2. Гаврилов В.П., Гулев В.Л., Киреев Ф.А. Гранитоидные коллекторы и нефтегазоносность южного шельфа Вьетнама – Москва, ООО «Издательский дом Недра», 2010. – 294 с.

3. Аширов К.Б., Боргест Т.М.. Карев А.Л. Обоснование причин многократной восполнимости запасов нефти и газа на разрабатываемых месторождениях Самарской области. Известия Самарского научного центра Российской академии наук, т.2, №1, Геология, геофизика и геохимия, 2000 г.

4.Трофимов В.А. Кардинальное решение вопроса повышения нефтеотдачи «старых» месторождений-добыча нефти непосредственно из нефтепроводящих каналов. Георесурсы, 4(54). 2013 с. 65-68.

5. Муслимов Р.Х. Плотникова И.Н. Учет процессов переформирования нефтяных залежей при длительной эксплуатации и глубинной подпитки при моделировании разработки нефтяных месторождений. Материалы конференции «Георесурсы», 2018.3.- 186-192.

6. Горюнов Е.Ю., Мамедов Р.А., Нгуен М.Х., Мамедова С.А. Поисковые критерии нефтегазоносности фундамента Западной Сибири. Экспозиция нефть и газ. 5(72), 10.2019.

7. Нгуен М.Х., Горюнов Е.Ю. Закономерности строения месторождений нефти и газа в фундаменте Кыулонгского бассейна (Вьетнам) // Экспозиция Нефть Газ.2018. №4. с.18-22.

8. Нгуен М.Х., Горюнов Е.Ю., Трофимов В.А. Основные признаки нефтеносности фундамента шельфа южного Вьетнама // Нефтяная провинция.2017. №3.С.29-47.

9. Муслимов Р.Х. Углубленное изучение кристаллического фундамента осадочных бассейнов – веление времени. Георесурсы. 21(4). С.55-62, 2019 г.

10. Сурков В. С., Тригубович Г. М. и др., «Разработать геологическую модель домезозойского основания Западно-Сибирской плиты на базе комплексной интерпретации материалов бурения, сейсмических данных и потенциальных полей», ФГУП «СНИИГГИМС», г. Новосибирск, 2006 г.

11. Пунанова С.А., Шустер В.Л. Новый взгляд на перспективы нефтегазоносности глубокозалегающих доюрских отложений Западной Сибири. Георесурсы, т.20.№2,С67-80, 2018.

Authors:

Евгений Попов — исполнительный директор (ООО «Недра-Консалт»)

Юрий Стовбун — заместитель главного геолога (ООО «Недра-Консалт»)

Анастасия Русских — начальник Отдела гидродинамического моделирования (ООО «Недра-Консалт»)