Незаконченные скважины в контексте энергетической стратегии

Cоглашение об ограничении добычи нефти (ОПЕК+), достигнутое в апреле текущего года, со всей очевидностью обозначило необходимость совершенствования системы управления объемами добычи и поставки углеводородного сырья. Одним из направлений решения этой задачи стало инициированное на высшем государственном уровне формирование фонда незаконченных скважин (НЗС) и разработка программы соответствующей государственной поддержки.

На момент написания статьи программа НЗС находилась в процессе разработки, поэтому о её приоритетах и содержании пока можно судить на основе заявлений представителей правительственных и других структур (банки, Торгово-промышленная палата), вовлеченных в процесс обсуждения и подготовки. Практически единовременно с решением о разработке программы НЗС постановлением Правительства РФ была принята в очередной версии Энергетическая стратегия до 2035 года (ЭС-2035), в которой в том числе представлены приоритеты развития нефтедобывающей отрасли, а также смежных отраслей.

Сопоставление ЭС-2035 и программы НЗС (в текущем «пунктирном» виде) позволяет под новым углом зрения рассмотреть ряд ключевых вызовов и задач, стоящих перед российской нефтедобывающей промышленностью, а также предложить к обсуждению некоторые подходы к выработке решений.

Программа НЗС: Основные контуры

Программа формирования фонда НЗС была анонсирована в поручении Президента РФ от 21 мая по итогам совещания по вопросам развития ТЭК, которое состоялось 29 апреля. Далее, она была рассмотрена на правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики (под председательством первого вице-премьера А.Белоусова) и передана в Минэнерго для разработки соответствующего законопроекта.

На правительственном уровне обозначены следующие цели программы НЗС:

• Обеспечить возможность быстро восстановить добычу после окончания действия ограничений, предусмотренных соглашением ОПЕК+ (апрель 2022).

• Поддержать нефтесервисные компании (НСК) с целью сохранения их финансовой и производственной устойчивости, а также

производителей оборудования с целью сохранения их кадрового и технологического потенциала.

Среди обозначенных задач программы – сократить падение выручки НСК до примерно 80% от уровня 2019 года, при прогнозируемом уровне падения на 40-50% в случае отсутствия мер по стимулированию спроса.

Для решения этой задачи предполагается обеспечить льготное целевое кредитование (через субсидирование процентной ставки) в размере 400 млрд руб. Срок – 1,5-2 года, то есть с ориентиром на период вокруг апреля 2022 года.

Строгое, юридически точное определение незаконченной скважины ещё предстоит принять. По нашему мнению, к категории незаконченных могут быть отнесены скважины, не завершенные строительством в полном объеме и находящиеся в таком техническом состоянии, которое обеспечивает безопасность данного сооружения по отношению к окружающей среде и обслуживающему персоналу. В частности, процесс строительства скважин может быть приостановлен по завершении спуска и цементирования промежуточной или эксплуатационной колонны, перед перфорацией и осуществлением гидроразрыва пласта (ГРП). Наиболее целесообразным представляется прерывание цикла строительства, которое может быть связано с заменой основного оборудования (например, применение буровой установки с меньшей грузоподъёмностью).

Контекст стратегии: ЭС-2035

Программа НЗС, с одной стороны, носит характер реакции на внешние обстоятельства и ставит конкретную цель, связанную с восстановлением добычи, то есть обеспечить гибкость, необходимую для предотвращения риска выпадения части нефтяных доходов. С другой стороны, программа способна – и, вероятно, призвана – сыграть более широкую стратегическую роль, поскольку отражает обозначенные в ЭС-2035 ключевые тренды и задачи, относящиеся к российской нефтяной отрасли.

К важнейшим трендам ЭС-2035, в частности, относит следующие: «перепроизводство углеводородных энергетических ресурсов и, как следствие, сохранение цен на них на низком уровне» и «высокая неопределенность и нередко непредсказуемость внешних условий и факторов, влияющих на развитие энергетики».

Таким образом, прогнозируется усиление конкуренции на основе себестоимости добычи в сочетании с ускорением трендов, чреватых резко дестабилизирующими эффектами (геополитика в самых различных проявлениях, альтернативные источники энергии и энергетический переход, «зелёная повестка» и другие).

В этом контексте ЭС-2035 ставит задачи обеспечить для российской нефтедобывающей промышленности (а) устойчивость (программа-минимум) и (б) инновационность (программа-оптимум). Обозначены ограничения и препятствия для выполнения этих задач – в частности, «недостаточный для инновационного развития текущий и перспективный объем спроса на внутреннем рынке на основные виды продукции» российского ТЭК.

Одним из основных факторов, препятствующих достижению поставленных целей, является отсутствие в российской нефтяной отрасли комплексного механизма реагирования на резкое изменение рыночных условий (перепроизводство нефти). В системе «предложение нефти» (от скважины до реализации) нет достаточной гибкости, адекватной современным условиям; при этом определение необходимой меры этой гибкости в свете высокой неопределенности и непредсказуемости внешних факторов является нетривиальной задачей.

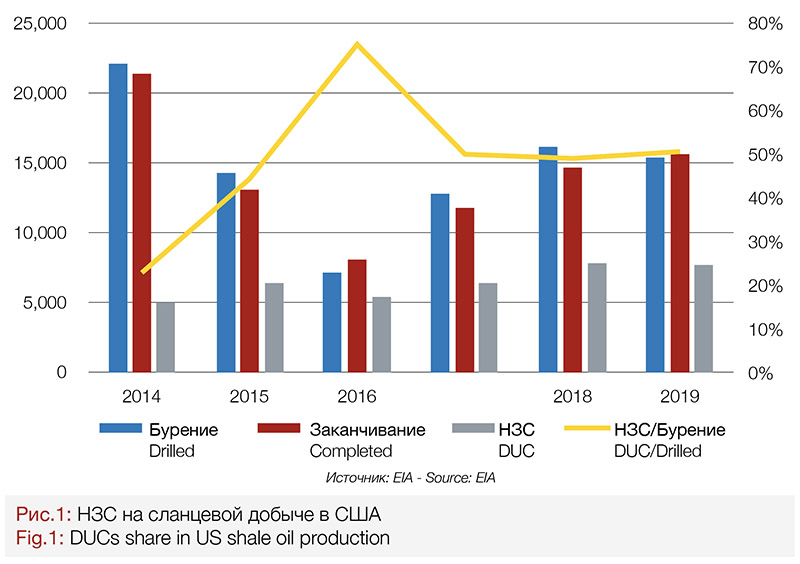

Таким образом, программа НЗС призвана стать одной из первоочередных мер в ответ на качественное изменение условий после периода непрерывного роста добычи нефти в РФ с 1998 года (за исключением незначительных снижений в 2008 и 2017 годах, на 0,6% и 0,3% соответственно). В международной практике – в первую очередь, при добыче сланцевой нефти (light tight oil) в США – незаконченные скважины (DUC, drilled uncompleted wells) уже продолжительное время являются важной частью набора средств для формирования системной гибкости. В ответ на падение нефтяных цен в период 2014-16 годов доля DUC в США резко выросла с 23% в до 75%, после чего стабилизировалась на уровне около 50% (см. график 1).

В отличие от РФ, ряд стран с крупнейшими объёмами добычи нефти и экспорта нефти и нефтепродуктов – в частности Саудовская Аравия, Иран и США – неоднократно сталкивались с вынужденной необходимостью регулировать объемы добычи, экспорта и импорта. В качестве реакции на подобные вызовы они планомерно формировали механизмы, обеспечивающие значительную системную гибкость и устойчивость в стрессовых условиях. Важнейшие из них – это системы долгосрочного хранения нефти и нефтепродуктов (в том числе за переделами собственной территории), а также высокотехнологичные экспортоориентированные отрасли нефтепереработки и нефтегазохимии.

По сравнению с обозначенными странами, в российской нефтяной отрасли инструментарий средств временного хранения нефти развит значительно слабее. Мощности по хранению и особенно по глубокой переработке требуют колоссальных капитальных вложений и больших временных затрат, что связано со значительными рисками в условиях слабо прогнозируемой динамики спроса в долгосрочной перспективе. Тем более важным является использование всего спектра доступных ресурсов, в том числе непосредственно относящиеся к добыче.

ЭС-2035 в качестве одной из ключевых мер по обеспечению устойчивости и гибкости в нефтедобыче обозначает «введение в экономический оборот малых месторождений, малодебитных и высокообводненных скважин, трудноизвлекаемых запасов (в том числе баженовской свиты), а также создание условий для развития малых и средних предприятий в этой сфере деятельности преимущественно на основе инновационных отечественных технологий и оборудования» — то есть, развитие «малых форм» в нефтяном бизнесе. Наряду с этим, стратегия придаёт большое значение «цифровой трансформации ТЭК», в том числе внедрению «отраслевых платформенных решений». Оба направления будут рассмотрены в связи с программой НЗС ниже.

Значение для рынка бурения

Влияние программы НЗС на рынок бурения нефтяных скважин можно оценить исходя из его объёма и структуры.

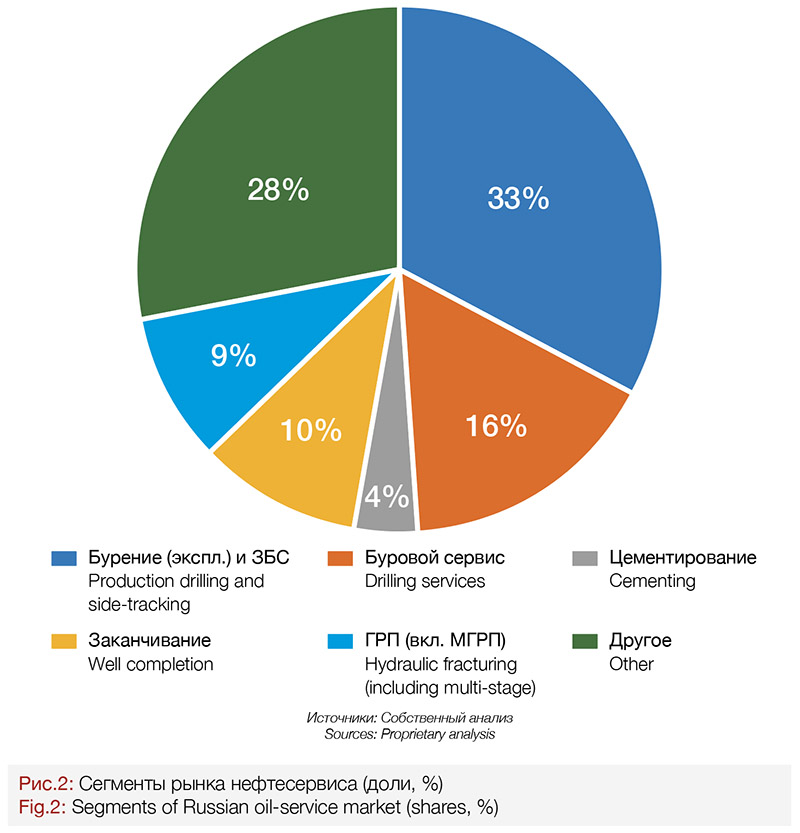

Объём программы (400 млрд руб.) эквивалентен 27% от годовой выручки нефтесервисного сектора (её объём Минэнерго оценило в 1,5 трлн руб.) или примерно 50% от годового объёма рынка бурения в широком смысле (включает услуги бурового подрядчика, технологический буровой сервис и цементирование). К бурению также отнесена реконструкция скважин методом забуривания бокового ствола (ЗБС), поскольку используемое оборудование и осуществляемые технологические операции являются аналогичными (при разных статьях финансирования).

В рынке бурения можно выделить следующие сегменты:

• По профилю услуг: (а) услуги бурового подрядчика (буровые установки и бригады) и (б) технологический буровой сервис.

• По характеру отношений с компанией-заказчиком: (а) аффилированные буровые предприятия и (б) независимые

буровые компании, с разделением на крупные и средние/малые.

Объём рынка услуг буровых подрядчиков (аренда бурового станка с бригадой), составляет примерно 33% от всего рынка нефтесервиса.

К буровому сервису относится комплекс высокотехнологичных услуг, из которых наиболее значительными по стоимости являются сервис по проводке скважины в режиме реального времени (в основном, телеметрия и каротаж в процессе бурения: MWD и LWD), сервис буровых растворов, долотный сервис. На этот сегмент приходится примерно 16% от совокупного объёма рынка (если вычленить рынок, связанный с горизонтальными скважинами, то эта доля будет выше). Важно отметить, что буровой сервис является ключевым источником инноваций, влияющих на эффективность бурения.

Поставщики этих двух видов сервиса – как правило, разные компании. Программа НЗС окажет поддержку обеим группам нефтесервисных компаний, а также подрядчикам в области крепления и цементирования скважин (на этот сегмент приходится доля рынка примерно в 4%).

В перспективе, когда после предшествующих этапов строительства НЗС перейдут в стадию заканчивания и интенсификации притока перед запуском в эксплуатацию (посредством ГРП и МГРП), потребуется концентрированное применение мощностей флотов ГРП, что будет представлять из себя отдельную задачу. На заканчивание и ГРП (включая МГРП) приходится около 20% от объёма нефтесервисного рынка.

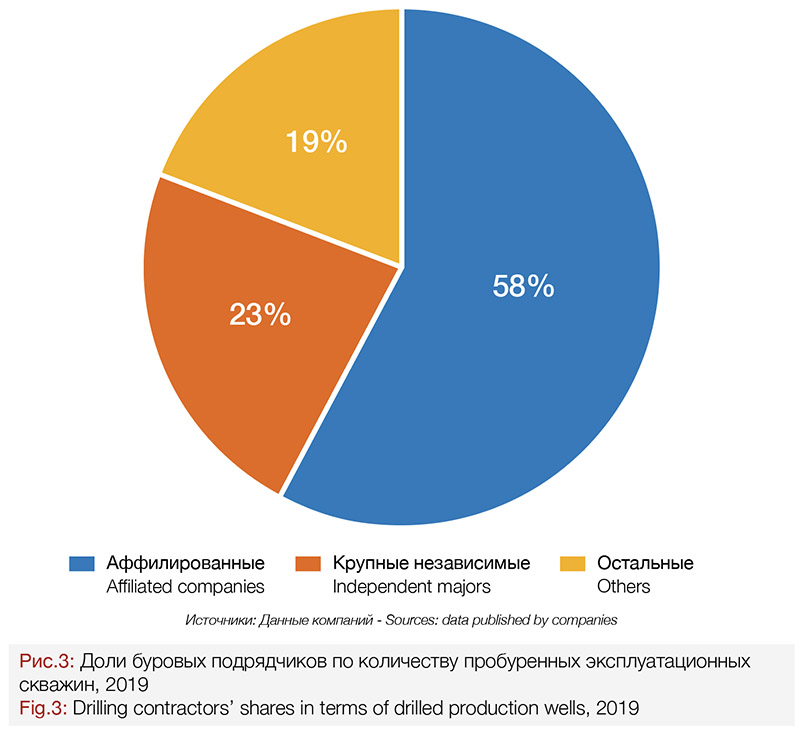

С точки зрения характера отношений с заказчиками, на рынке доминируют аффилированные буровые подрядчики, к которым для целей анализа отнесены имеющие исключительно тесные отношения с ключевым заказчиком – на них приходится основная доля (58%) эксплуатационных скважин, введённых в эксплуатацию в 2019 году. В эту группу могут быть отнесены структуры с различной организационно-правовой формой, в том числе буровые подразделения «Сургутнефтегаза», «РН-бурение» (дочерняя компания «Роснефти»), Мегионское УБР (дочерняя компания «Славнефть-Мегионнефтегаз»), а также независимые по признаку собственности компании, у которых подавляющая (более 75%) доля бурения приходится на одного клиента.

К крупным независимым компаниям отнесены имеющие годовую проходку на российском рынке больше 1 млн метров (по нефтяным скважинам): БКЕ, ССК и «Эриелл».

Суммарно на долю аффилированных и крупных независимых буровых подрядчиков в 2019 году пришлось более 80% от количества пробуренных эксплуатационных скважин (около 6300). Примерно такую же долю составляет и приходящийся на них объём рынка в денежном выражении (учтена доля рынка буровых структур «Сургутнефтегаза»).

Как было указано выше, в ходе обсуждения программы НЗС Минэнерго озвучило целевую установку на то, чтобы через реализацию программы ограничить падение выручки нефтесервисных компаний (НСК) уровнем в примерно 80% от показателя 2019 года. Прогноз консультационной компании Rystad Energy, представленный в июле 2020 года, оценивает падение выручки в российском нефтесервисе в 2020 году в 27%.

В этом контексте вопрос о том, какие компании бурового профиля получат поддержку через программу НЗС, является чрезвычайно острым. Велика вероятность того, что выпадающие 20% выручки придутся в основном на средние и малые буровые компании. В таком случае компании этой группы ожидает серьёзное ослабление, что повлечёт за собой скупку активов и дальнейшую консолидацию на рынке бурения. Имеют прочные шансы сохраниться как независимые лишь компании с высокой эффективностью, имеющие парк современных буровых мощностей и устойчивую клиентскую базу.

В то же время мировая практика нефтедобычи указывает на то, что малый и средний бизнес является важнейшей движущей силой в разработке и внедрении на рынок инноваций, поскольку именно такие компании в большей степени готовы брать на себя значительные бизнес-риски, связанные с инновационным процессом. Важно, чтобы данный аспект был учтён при разработке программы НЗС.

На этот фактор также прямо указывает ЭС-2035: «вследствие ухудшения структуры запасов углеводородного сырья, необходимости повышения инновационной активности, гибкости и адаптивности к изменениям конъюнктуры рынков неуклонно возрастает роль малых и средних нефтегазовых компаний». Отметим, что доля в добыче нефти этих компаний в 2019 году достигла 12% (в 2013 – 9%). Как было указано выше, ставится задача по развитию таких компаний на основе отечественных инновационных решений.

Исходя из рассмотренного выше, можно вывести приоритеты, лежащие в основе мер государственной поддержки по отношению к нефтесервису и добыче: ключевой функцией крупнейших буровых компаний является обеспечение (в связке с ВИНК) стабильности нефтедобычи; важнейшей ролью средних и малых – инновационное развитие.

Следует отметить, что в рамках процесса добычи нефти основные участники процесса имеют разные целевые функции и критерии эффективности. Для государства приоритетным являются поступления в бюджет, для добывающих компаний – себестоимость добычи, для нефтесервисных компаний – прибыль. Для того, чтобы добиться роста эффективности нефтедобывающей отрасли в целом, требуется все эти интересы учесть и гармонизировать на основе детального понимания вызовов, рисков и вклада каждой из сторон. (Подробнее о методах гармонизации интересов – в статье

«Российский рынок бурения: Рыночные перспективы и управленческие вызовы» в ROGTEC #48 за 2018 г.)

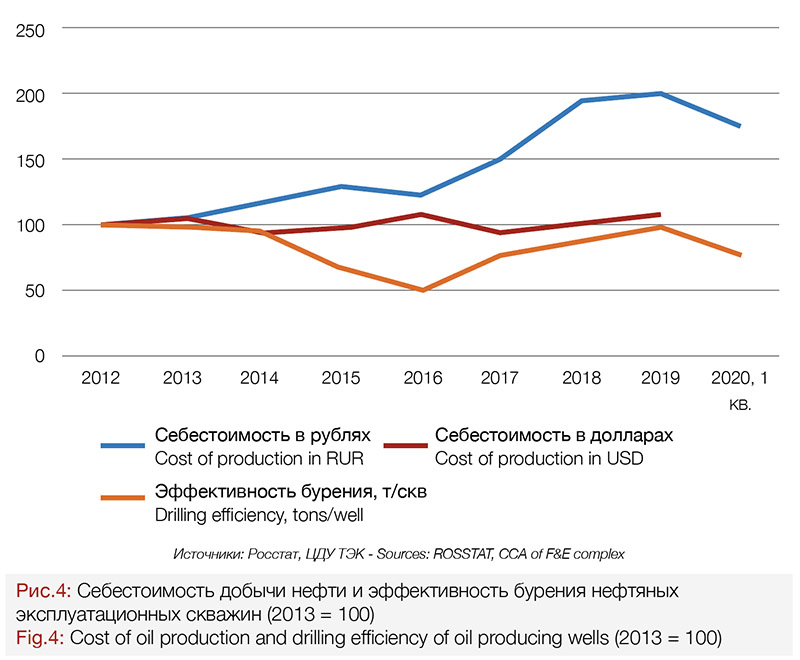

В рамках сложившейся системы отношений между основными участниками задача повышения эффективности добычи не была решена в степени, необходимой для обеспечения стратегической устойчивости в системе добычи нефти. Несмотря на значительный технологический прогресс в области бурения и заканчивания, эффективность бурения, выраженная в удельной добыче на новых скважинах, не поднялась выше уровня 2012 года, в то время как себестоимость добычи (в рублях) выросла почти вдвое (см. график 4).

В период с 2014 года одним из важнейших ресурсов для повышения устойчивости российской нефтедобычи являлась девальвация рубля (см. график 4). По оценке Rystad Energy, в 2020 году за счёт девальвации операционные затраты российских нефтегазовых компаний снизятся примерно на 350 млрд руб. (по курсу июня). Вместе с тем, в контексте текущих приоритетов социально-экономической политики, связанных с опорой на внутренний спрос, можно предположить, что дальнейшее применение этого ресурса будет в значительной мере ограниченным.

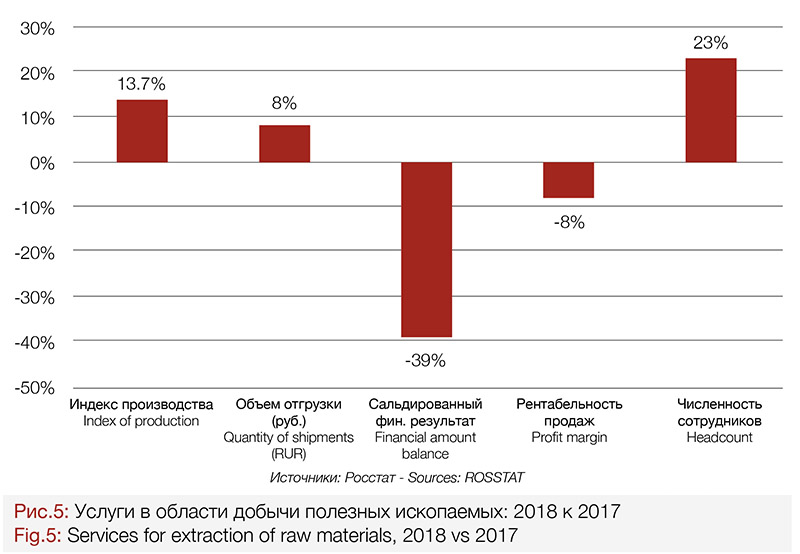

В высокой степени исчерпаны и ряд других ключевых источников повышения эффективности нефтедобычи. Ресурс развития нефтесервисных компаний серьёзно ослаблен: в 2019 году, по данным Росстата, сектор «услуги в области добычи полезных ископаемых» (в котором примерно 70-75% приходится на сервис для нефтедобычи) показал рекордное среди всех отраслей экономики снижение инвестиций в основной капитал – на 30% (на 300 млрд руб.). Это произошло вслед за снижением в 2018 году суммарного сальдированного результата компаний этого сектора на 39% к предыдущему году, на фоне роста мировых цен на нефть в том же году на 34%.

«Декомпозиция» скважин: Новые возможности

На момент публикации в законодательстве отсутствовало определение незаконченной скважины. Поставлена задача внесения соответствующих изменений в нормативно-правовую базу.

Закрепление в законодательстве понятия НЗС юридически «расщепляет» (декомпозирует) скважину на составляющие: бурение основного ствола (которое может быть разбито на этапы), вскрытие пласта, осуществление мероприятий по повышению нефтеотдачи, вызов притока и освоение. Такой подход, с одной стороны, идёт вразрез с некоторыми ключевыми регулятивными установками, применяемыми в настоящее время; с другой стороны – лежит в русле важных трендов управления эффективностью.

Действующие правила и нормативы предписывают осуществлять строительство добывающих скважин на основании проектной документации. Такая документация должна содержать в себе обоснование конструкции скважины, её профиль, а также способ вскрытия и освоения продуктивного пласта. Условием получения разрешения на строительство скважины также является наличие данного объекта обустройства в проекте разработки месторождения.

Бурение и сопутствующие операции (в том числе буровой сервис) осуществляются на основании рабочей документации, в качестве которой обычно выступает рабочая программа на строительство скважины. Такая программа обычно формируется на стадии проведения тендерных торгов по привлечению участников процесса. В дальнейшем программа совершенствуется с целью обеспечить поступательный рост эффективности процесса. Такой подход к организации строительства скважин наиболее характерен для раздельного и интегрированного сервисов.

Для обеспечения большей «гибкости и адаптивности» (ЭС-2035) в принятии решений в ответ на конъюнктурные изменения спроса может потребоваться существенное изменение этих базовых положений. Представляется логичным сохранить в существующем виде процедуры в рамках первого этапа проектирования – создания проектной документации. Именно данный вид проектной документации обеспечивает реализацию целей системы разработки месторождения, содержит в себе параметры, обеспечивающие безопасность и долговременность эксплуатации сооружения. Выполнение же отдельных этапов и видов работ может осуществляться на основании специализированных рабочих программ, формируемых, в частности, в ходе тендерных торгов на оказание сервисных услуг. Такой подход позволил бы оперативно адаптировать характеристики заканчиваемых скважин к изменившимся горно-геологическим условиям, целям и параметрам системы разработки месторождения.

Практическую ценность подобного подхода можно оценить на примере имевшего место в недавний период частичного ослабления регулятивной нагрузки на проектирование и строительство скважин. Так, в 2013 году были внесён ряд изменений в «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», в 2015 году была отменена обязательность государственной экспертизы проектной документации на строительство скважин. Как результат, были созданы более благоприятные условия для применения операторами добычи риско-ориентированного подхода при строительстве скважин, особенно горизонтальных. Нефтедобывающие компании получили более широкие возможности достигать оптимального соотношения между уровнем допустимого риска при проводке скважин и экономической эффективностью (сокращением затрат).

В частности, это позволило широко использовать упрощённые конструкции скважин, что, в свою очередь, привело к существенному снижению их стоимости и времени сооружения. (Подробнее об этом – в статье «Цементирование: Рынок под давлением» в ROGTEC #59 за 2019 г.)

Потенциальная возможность поэтапного разделения процесса строительства скважин, которую подразумевает программа НЗС, может стать важным стимулирующим фактором для повышения эффективности бурения и добычи нефти за счёт производственных и управленческих инноваций. Направления, в рамках которых потенциально мог бы быть достигнут рост эффективности, включают следующие:

• оптимизация использования буровых мощностей (установок) с различными характеристиками (грузоподъёмность, оснащенность и другие);

• более ритмичная загрузка сервисных компаний вне зависимости от уровня спроса на углеводородное сырье;

• создание новых инвестиционных возможностей для финансового сектора.

Нефтесервис: двойственный и вторичный

В ходе обсуждения программы НЗС проявились размытость (двойственность) нефтесервиса как субъекта в отношениях с заказчиками и государством – и связанная с этим вторичность нефтесервиса как объекта управления со стороны государства. Как выяснилось, правительственная межведомственная комиссия, Минэнерго и ТПП используют оценки количества работников в компаниях «нефтесервисной направленности», которые отличаются в 4 раза (от 150 до 600 тыс.). Это указывает на то, что под совпадающим названием очевидно не имеется в виду один и тот же «объект» (компании одного и того же профиля).

Объяснение такой разницы может быть в частности связано с тем, что за период существования российского нефтесервисного рынка, начиная с первой половины 2000-х годов, на сервисную модель бизнеса перешла значительная часть рынка нефтегазового оборудования, что вызвало размывание границ между поставщиками нефтесервисных услуг и нефтепромыслового оборудования.

Значительное технологическое усложнение процесса бурения вследствие развития горизонтального бурения повлекло за собой увеличение стоимости скважин. Это в свою очередь закономерно потребовало повысить эффективность управления буровыми подрядчиками, что было достигнуто во многом через широкое внедрение раздельного и интегрированного сервисов. Раздельный сервис предполагает прямое управление процессом строительства скважины заказчиком и отдельное контрактование различных технологических операций. Несмотря на необходимость осуществления значительных вложений в развитие данных форм управления, а также неизбежное повышение рисков и ответственности за принимаемые решения, в целом новые формы управления позволили нефтедобывающим компаниям значительно повысить эффективность использования производственного потенциала подрядных организаций. В частности, по данным ООО «РН-Юганскнефтегаз», за пять лет, последовавших за переходом на систему раздельного сервиса, производственные показатели бурения были увеличены почти на 50%.

Важным следствием внедрения раздельного сервиса стал переход к реализации широкого спектра оборудования через продажу его функциональных возможностей на основе ставки (времени, длины или другого параметра). Такое взаимодействие привело к усилению роли производителей нефтегазового борудования в качестве ключевого источника научно-технических решений и «проводника» технологических инноваций.

Описанные процессы в полной мере отражают международный опыт. Ведущие мировые нефтесервисные компании применяют бизнес-модели, основанные на совмещении сервиса и производства оборудования. Прибыльность этих компаний в основном определяется инновационной составляющей технологий, воплощенных прежде всего в оборудовании и высокоэффективных методах его применения. Как правило, оборудование реализуются ими преимущественно (по некоторым видам – исключительно) через сервис, то есть без продажи его потребителю. Схожую модель применяет ряд российских нефтесервисных компаний среднего размера.

В российских условиях двойственное содержание и размытые границы нефтесервисного сектора привели к тому, что как объект государственного управления он оказался в положении «между стульями».

С одной стороны, для Министерства энергетики, в зоне ответственности которого находится добыча нефти, нефтесервис представляет собой прежде всего «сектор услуг» для операторов добычи, то есть выступает в ограниченном качестве – в отрыве от производства оборудования (машиностроения). Приоритет Минэнерго в части программы НЗС был артикулирован соответственно: обеспечить быстрое восстановление уровня добычи после отмены ограничений. Исходя из этого, программа мер, сфокусированная на бурении, является наиболее логичной. С другой стороны, производители нефтегазового оборудования, как часть отрасли машиностроения, находятся в зоне ответственности Министерства промышленности и торговли.

Работа на приобретенном или арендованном (не произведенном самостоятельно) оборудовании характерна, помимо бурения, для таких областей нефтесервиса как капитальный ремонт скважин, гидроразрыв пласта, обеспечение промывки и цементирования скважин и целый ряд других.

Показательно, что в действующих программных документах по ТЭК РФ понятие нефтесервиса и сервисных услуг для добычи встречается крайне редко. В тексте ЭС-2035 «сервисные услуги» упоминаются 3 раза (формулировки «нефтесервис» или «нефтесервисный» отсутствуют), в то время как «оборудование» — больше 80. В прогнозе НТР ТЭК до 2035 есть 2 упоминания «нефтесервиса», причём оба не имеют прямого отношения к РФ, в то время как присутствует более 100 упоминаний оборудования.

Бурение: Подошло время платформ?

Как было обозначено выше, в государственной стратегии по отношению к нефтедобыче обозначилось разграничение «зон ответственности»: ВИНК в связке с поставщиками массового, наиболее подходящего для «цифровизации» сервиса обеспечивают устойчивость; в то время как внедрение технологических инноваций во многом обеспечивают компании, приспособленные работать в парадигме «высокий риск – высокая прибыль». Задача эффективной государственной политики состоит в том, чтобы создать для каждой категории игроков соответствующие стимулы и условия.

ЭС-2035 среди мер для решения задач развития научно-технической и инновационной деятельности обозначает «совершенствование механизмов государственной поддержки инновационных проектов, в том числе проектов в области внедрения «сквозных» цифровых технологий (в том числе платформенных решений) в отраслях топливно-энергетического комплекса».

Применение платформенных решений к бурению нефтяных скважин в России способно оказать серьёзное влияние на повышение эффективности (снижении себестоимости) добычи нефти. Программа НЗС может стать важным шагом в этом направлении, поскольку предполагает декомпозицию процесса строительства скважины и формирование соответствующей нормативно-правовой базы, причём это может произойти в достаточно короткие сроки.

Предпосылки для эффективного применения платформ в сегменте бурения в России следующие:

• Большой масштаб бурения: около 8000 скважин в год.

• Сложные конструкции скважин, интервалы с различными условиями бурения.

• Превалирование кустового бурения.

• Большой и разнообразный по характеристикам буровой парк.

В качестве примера цифровой платформы в области бурения нефтяных и газовых скважин можно привести интегрированную платформу для строительства скважин (integrated well construction platform), разработанную в рамках программы «Буровая установка будущего» (Rig of the Future) компанией «Шлюмберже». Платформенное решение предполагает применение не только к собственному парку высокотехнологичных буровых установок (БУ) «Шлюмберже», но и к БУ других буровых подрядчиков. По словам представителя компании, «мы проектируем систему совершенно открытой, в отличие от закрытой системы, которая работала бы только с нашей буровой установкой. Архитектура нашего программного обеспечения позволяет нам добавлять установки других буровых подрядчиков, сохраняя при этом определенный уровень интеграции и автоматизации».

Концепция «открытой системы» достаточно кардинально противоречит сложившейся в российской нефтедобыче ситуации информационной закрытости, имеющей в своей основе рассогласованность интересов основных игроков, о чём было сказано выше в настоящей статье.

При этом, расширяющееся применение цифровых технологий (в том числе собственных платформенных решений) российскими нефтяными компаниями будет создавать мощные стимулы для выработки механизмов более тесного информационного обмена и взаимодействия между заказчиками и поставщиками, поскольку экономический эффект от применения платформ в решающей степени зависит от возможностей оптимизировать использование ресурсов с учётом максимального объёма данных. Значительный потенциал связан с предиктивной аналитикой, мониторингом и управлением эксплуатацией оборудования в режиме реального времени.

Практика показывает, что в значительно цифровизированных секторах экономики владельцы и операторы платформ имеют возможность получать очень существенную часть добавленной стоимости, что делает важным обеспечение необходимого уровня конкуренции.

В этой связи представляется знаковым участие «Сбербанка» в программе НЗС. «Сбербанк» реализует стратегию развития не только банковского, но и разнопрофильного цифрового бизнеса и имеет ряд действующих платформенных решений. В официальном сообщении в июле «Сбербанк» сообщил о том, что в отношении программы НЗС принимает «активнейшее участие в разработке его концепции», что указывает на возможное участие в роли, выходящей за рамки кредитного и банковского обслуживания.

Выводы и перспективы

• Программа формирования фонда незаконченных скважин (программа НЗС) ставит конкретную задачу обеспечить быстрое восстановление объемов добычи нефти в 2022 году, что также расширит способность нефтедобывающей отрасли эффективно реагировать на ускоряющиеся изменения, непредсказуемость внешних факторов и связанные с ними риски.

• Вместе с тем, программа НЗС отражает приоритеты государственной политики в отношении нефтедобычи, сформулированные в Энергетической стратегии (до 2035 года): устойчивость и инновационность.

• Функция устойчивости нефтедобычи отводится ВИНК и крупным буровым предприятиям, для которых программа призвана гарантировать спрос. Потенциал поддержки для основной массы буровых компаний среднего и малого размера представляется очень ограниченным.

• Внедрение технологических инноваций в нефтедобыче – в значительной мере роль нефтесервисных (включая буровые) компаний

среднего и малого размера. Согласно ЭС-2035, ключевая ниша для их развития – «малые формы»: малые и выработанные месторождения, независимые операторы добычи. Основную массу стимулирующих мер и нормативной базы для развития этого направления ещё предстоит сформировать.

• Важным фактором для обеспечения инновационности и повышения эффективности нефтедобычи способна стать заложенная в программу НЗС нормативно-правовая «декомпозиция» скважин, которая может открыть новые возможности для балансировки эффективности и риска.

• Программа НЗС, вероятно, будет стимулировать начало масштабного внедрения платформенных решений в области нефтесервиса, что повлечёт за собой значительные изменения в способах ведения бизнеса. Для ВИНК это является продолжением цифровизации, на которую делается ключевая ставка в управлении себестоимостью добычи.

Authors:

Гнибидин В.Н., Самарский государственный технический университет, gnibidin@gmail.com

Рудницкий С.В., Консультант по нефтегазовой отрасли, sergeir2001@mail.ru