Перспективы нефтегазоносности отложений среднего девона Сорочинско-Никольского месторождения Оренбургской области

Введение

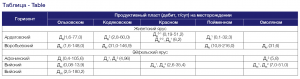

Изучение Сорочинско-Никольской площади было начато в середине ХХ века: в результате геолого-разведочных работ были открыты залежи в артинских, уфимских, окских, бобриковских и турнейских отложениях. Девонские отложения недоизучены, исследования проводились только в отложениях верхнего девона. В верхнедевонских отложениях (кыновский горизонт) перспективных интервалов не обнаружено, среднедевонские отложения, с которыми авторы связывают перспективы нефтегазоносности, не разбуривались. Одной из причин, обусловливающих перспективность среднедевонских отложений, является их доказанная нефтеносность на соседних месторождениях: Ольховском, Кодяковском, Красном, Пойменном, Смоляном (см. таблицу).

В настоящее время в активной разработке находятся нижнекаменноугольные карбонатно-терригенные пласты Сорочинско-Никольского многокупольного месторождения.

Особенности строения Сорочинско-Никольской площади

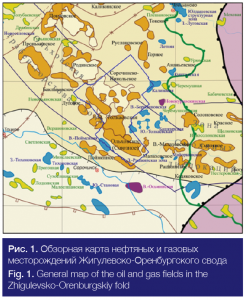

В региональном тектоническом плане Сорочинско- Никольская площадь по поверхности кристаллического фундамента расположена на южном склоне Жигулевско-Оренбургского свода и приурочена к Сорочинско-Покровскому выступу. По осадочному чехлу участок относится к северной части Бузулукской впадины (рис. 1). Согласно данным аэрокосмических съемок, геофизических исследований и глубокого бурения поверхность фундамента в южной части площади осложнена ольховским горсто-грабеном северо-западного почти субширотного простирания, заполненным рифейско-вендскими образованиями. Ольховский грабен является естественной юго-западной границей Сорочинской вершины фундамента [2].

Следует отметить, что история развития Ольховского и Сорочинско-Никольского участков была единой. Толщины терригенных отложений девона, вплоть до доманикового времени, практически на одинаковую величину поднимались над грабеном и вне его, что свидетельствует о достаточно стабильной тектонической обстановке.

Впоследствии на рубеже доманикового и мендымского времен произошли инверсионные тектонические подвижки, в результате чего по существующим нарушениям на месте грабена сформировался горст. Карбонатные франско-турнейские отложения отлагались уже на дислоцированную систему разломно-блоковых структур, погребая их под своими осадками.

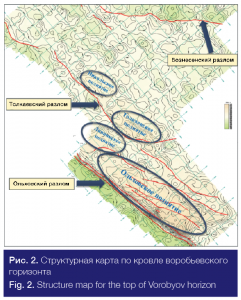

По данным сейсморазведки 3D, проведенной ООО «ТНГ-Групп» в 2008 г., были выполнены структурные построения по четырем отражающим девонским горизонтам [1]. Для выделения и оценки перспективного объекта был выбран отражающий горизонт по кровле воробьевских отложений (отражающая граница Двб).

Как видно из рис. 2, поверхность воробьевского горизонта осложнена региональными разломами северо-западного направления, между которыми выделяются три структурные зоны. На юге это погруженный участок, расположенный за Ольховским разломом. К разлому с севера примыкает высокоамплитудное Ольховское поднятие, которое осложнено с северо-запада Липникской структурой. Третья структурная зона — обширный участок от Толкаевского до Вознесенского разлома. Наиболее амплитудными на этой площади являются Ольховская, Липникская, Толкаевская и Никольская структуры. Все тектонические элементы имеют северо-западное направление.

Перспективы нефтегазоносности

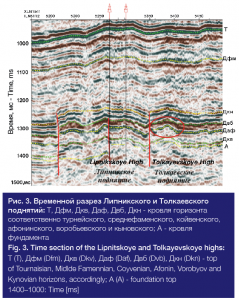

На Ольховском поднятии, так же как и на Липникском, установлена нефтеносность среднедевонских отложений. Учитывая схожие условия формирования осадочных отложений, выдержанность толщин, а также близкие амплитуды поднятий, можно рассматривать Толкаевскую структуру как перспективную с точки зрения нефтеносности среднедевонских отложений. На рис. 3 приведен временной разрез Липникского и Толкаевского поднятий. Из него видно, что среднедевонские отражающие границы являются тектоническими и имеют унаследованный характер строения. В связи с этим перспективы нефтегазоносности Толкаевского поднятия можно связывать с каждым региональным продуктивным пластом от ДIII до ДVII (ардатовские — койвенские отложения).

Сорочинско-Никольское и Ольховское месторождения расположены в пределах Покровско-Бобровской зоны нефтегазонакопления. С учетом того, что отложения среднего девона Сорочинско-Никольской площади не разбуривались, была использована корреляционная схема среднедевонских отложений по Ольховскому и Липникскому поднятиям (рис. 4) [3].

Рассмотрим основные характеристики продуктивных пластов Ольховского месторождения. Терригенный пласт ДVII койвенского горизонта сложен серыми песчано-глинистыми породами толщиной от 5 до 80 м, пласты-коллекторы представлены крупно- и мелкозернистыми слабосцементированными, прослоями крепкими, уплотненными песчаниками, покрышкой служат уплотненные непроницаемые разности, залегающие в подошве карбонатной пачки бийско-афонинских отложений.

Карбонатный пласт ДVI бийского горизонта представлен серыми органогенными известняками и доломитами толщиной от 12 до 40 м, покрышкой служат уплотненные карбонатные породы. Пласт имеет ограниченное распространение.

Карбонатный пласт ДV афонинского горизонта сложен доломитизированными и кавернозно-пористыми известняками толщиной от 50 до 80 м, локальной покрышкой служат плотные известняки общей толщиной 40-50 м.

Терригенный пласт ДIV толщиной от 5 до 14 м залегает в подошвенной части воробьевского горизонта и представлен переслаиванием серого и буровато-серого песчаника с прослоями аргиллитов и известняков. Покрышкой служат аргиллиты в кровле горизонта толщиной 15-18 м, пласт литологически изменчив, что приводит к замещению коллекторов.

Терригенный пласт ДIII толщиной около 16 м залегает в основании ардатовского горизонта и представлен песчаником мелкозернистым, кварцевым, хорошо отсортированным, пористым. Покрышкой пласта служит пачка аргиллитов толщиной 15-18 м.

Следует отметить, что сохранность девонских скоплений нефти обеспечивают хорошие глинистые покрышки регионального значения (воробьевский, ардатовский, муллинский, кыновский горизонты).

Для перспективной Толкаевской структуры по пласту ДIV воробьевского горизонта была выполнена оценка ресурсов. Параметры для расчета приняты по аналогии с Ольховским месторождением. Покрышкой для пласта ДIV является мощная глинисто-карбонатная пачка толщиной около 20 м. Толщина воробьевских отложений составляет около 30 м, пласты-коллекторы приурочены к подошвенной части отложений, состоящих из одного — двух прослоев песчаника толщиной 0,4-9,2 м. Амплитуда Толкаевского поднятия составляет 40 м по замкнутой изогипсе -3250 м (рис. 5) и экранирована с юга одноименным региональным разломом.

Заключение

Для выделения перспективной площади Тол каевского поднятия проанализированы коэффициенты заполнения ловушек нефтью (от 0,5 до 0,75, в среднем 0,6) по соседним месторождениям.

С учетом коэффициента заполнения перспективная площадь ограничивается изогипсой -3235 м и тектоническим нарушением и составляет 3626 тыс. м2. Оценка нефтегазоносности пласта ДIV Толкаевского поднятия, выполненная объемным методом по средним подсчетным параметрам по аналогии с Ольховским месторождением, показала, что геологические и извлекаемые ресурсы могут составить соответственно 428 и 260 тыс. т. Следует отметить, что извлекаемые ресурсы пласта ДIV составляют около 15% оцененного перспективного объема среднедевонских отложений по Толкаевскому поднятию.

Список литературы

1. Сейсморазведочные работы 3D по Сорочинско-Ольховской площади / Л.К. Петрова, Т.А. Мыслина [и др.]. — Бугульма: ООО «ТНГ-Групп», 2008. — 279 с.

2. Пересчет запасов и ТЭО КИН Сорочинско-Никольского месторождения Оренбургской области / А.А. Александров, Н.В. Ивахненко [и др.]. — Тюмень: ООО «ТННЦ», 2007. — 301 с.

3. Пересчет запасов нефти и газа и ТЭО КИН Ольховского месторождения Оренбургской области / И.Ю. Зайцев, Н.Н. Бухтиярова [и др.]. — Тюмень: ООО «ТННЦ», 2007. — 265 с.

Статья опубликована в научно-техническом Вестнике ОАО «НК «Роснефть» № 1, 2014 г., стр. 08;

ISSN 2-74-2339.

Публикуется с разрешения редакции.