Газпром нефть: Ключевые неопределенности концепции разработки и подходы к их снятию на примере пласта Ю1 Западно-таркосалинского Месторождения

Западно-Таркосалинское нефтегазоконденсатное месторождение (НГКМ) расположено в Пуровском районе ЯНАО. Месторождение многопластовое и характеризуется сложным геологическим строением. Целевой интервал – терригенные отложения пласта Ю1. Ключевыми неопределенностями проекта являются уровень водонефтяного контакта (ВНК) и фазовое состояние флюида. Помимо этих факторов на Западно-Таркосалинском НГКМ отмечается аномально высокое пластовое давление (АВПД) в продуктивном горизонте и сложное структурно-тектоническое строение с большим количеством разрывных нарушений.

Освоение нефтяной части месторождения, в частности пласта Ю1, началось в 2018 году. В рамках выполнения программы опытно-промышленной разработки в период 2018–2020 годов:

• выполнено переиспытание разведочной скважины 2R c проведением ПГИ;

• пробурены пять двуствольных скважин (три с пилотным стволом), две трехствольные скважины (одна с пилотным стволом) и три одноствольные горизонтальные скважины;

• проведены гидродинамические исследования (ГДИС) в четырех эксплуатационных скважинах;

• выполнены исследования методом гидродинамического каротажа (ГДК) в двух пилотных стволах скважин 9PL и 7PL;

• выполнены исследования методом опробования пластов приборами на кабеле (ОПК) в пилотном стволе скважины 7PL;

• отобраны пробы пластовых флюидов. На основе новой геолого-геофизической информации обновлена концептуальная геологическая и гидродинамическая модели с последующей адаптацией на результаты освоения новых эксплуатационных скважин.

Геологическое строение

К особенностям геологического строения относится осложнённость района разломной тектоникой. Вся территория Надым-Пурской и Пур-Тазовской синеклиз Западно-Сибирской плиты подвержена интенсивным тектоническим деформациям сдвиговой природы. Горизонтальные сдвиги фундамента выражены в осадочном чехле кулисообразно построенными системами сбросов и взбросов, фиксирующих шовные зоны горизонтальных сдвигов фундамента. Разрывные нарушения достигают различных стратиграфических уровней, высота проникновения характеризует интенсивность тектонических деформаций в фундаменте. Амплитуда и полярность разломов меняется по глубине. На современном этапе, после снятия горизонтальных напряжений, кулисообразные разломы, вероятно, формируют барьеры проницаемости [1].

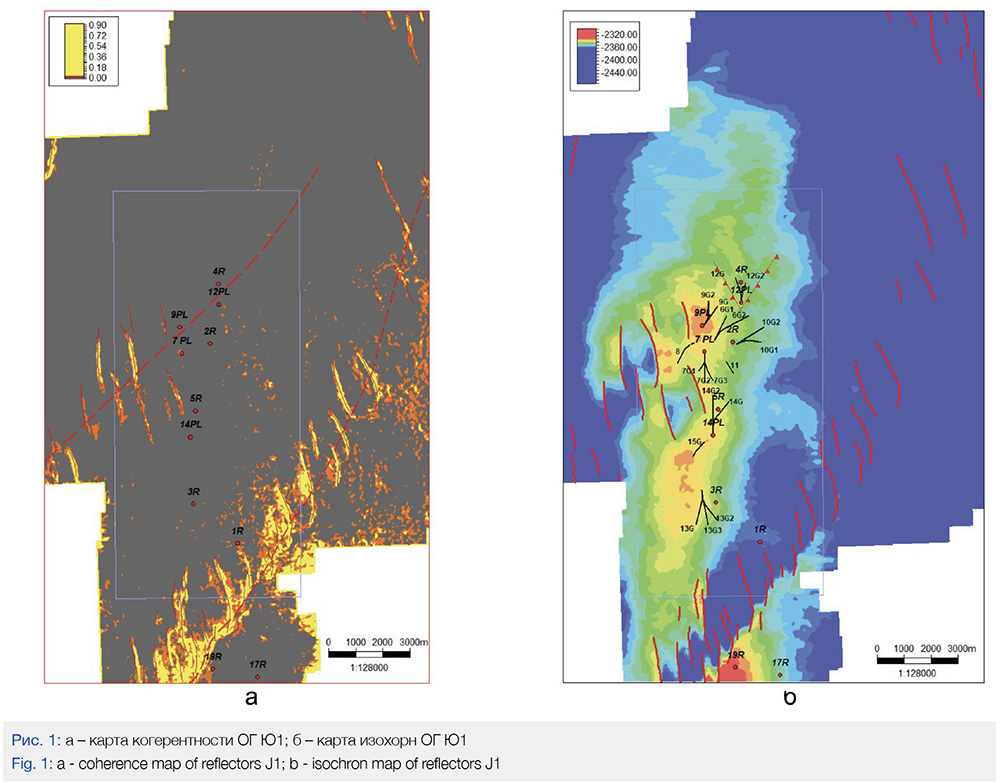

В пределах Западно-Таркосалинского лицензионного участка (ЛУ) картируется множество амплитудных оперяющих разломов (сбросовая система), ограничивающих кулисообразные складки. На основе комплексного анализа положения разломов и отражающих горизонтов на разрезе установлено левостороннее направление сдвиговых нарушений. На рис. 1 приведена интерпретация траекторий сдвиговых деформаций.

На сейсмических данных в интервале отражающего горизонта Ю1 не прослеживаются предполагаемые линии дизъюнктивных нарушений, которые отделяют гидродинамически изолированный блок на севере залежи, наличие которого подтверждено данными бурения.

До бурения эксплуатационного фонда выделение разрывного нарушения, разделяющего залежь на блоки, основывалось на геометрии разломов – сколов Риделя. Блок скв. 4R отделялся предполагаемой непроницаемой линией сдвига (пунктирная красная линия на рис. 1а), секущей оперяющие кулисообразные разломы, конфигурация которых фиксируется по сейсмическим данным. На нескольких месторождениях-аналогах, таких как Еты-Пуровское и Ярайнерское, отмечаются экранирующие свойства подобных сдвигов в осадочном чехле.

В процессе бурения новых эксплуатационных скважин наличие предполагаемого непроницаемого барьера в районе скв. 9 не подтвердилось. В проходках горизонтальных скважин не отмечаются аномалии на каротажных кривых, а также отсутствуют поглощения бурового раствора. При этом пилотный ствол скв. 12, пробуренный на севере залежи между скважинами 4R и 9, подтвердил отсутствие гидродинамической связи между блоками (рис. 1б).

Ключевые неопределенности пласта Ю1 (внк, фазовое состояние флюида) в условиях авпд и сложного геологического строения уточнены по результатам бурения, фактической работы скважин и лабораторных исследований.

Для обоснования различных уровней ВНК были рассмотрены две равновероятные теории. Согласно первой теории разные уровни флюидальных контактов могут объясняться наличием нескольких несообщающихся песчаных тел. Отложения пласта Ю1 (васюганская свита) формировались в условиях постепенной неравномерной трансгрессии моря. По результатам анализа керна и ГИС отложения пласта Ю1 следует отнести к фации берегового бара, сформированного в пределах мелководного шельфа. Данные отложения характеризуются увеличением зернистости вверх по разрезу и преимущественно однородно-песчаным составом.

При анализе каротажных диаграмм и литологий видны литологические границы, которые могут указывать на надстраивание нескольких песчаных тел/баров, которые в керне диагностируются резкой сменой гранулометрического состава, что также может свидетельствовать о том, что на площади, скорее всего, будет развиваться не одно песчаное тело.

Определение положения латеральных границ при редкой сетке скважин возможно только с привлечением данных 3D-сейсморазведки. На карте сейсмических атрибутов однозначно выделить тела затруднительно из-за влияния отложений баженовской свиты на отражающий горизонт Ю1. Поскольку в пробуренных скважинах в разрезе не прослеживается мощная выдержанная глинистая перемычка, способная изолировать надстроенные баровые тела и исключить гидродинамическую связь, данная теория не использовалась в дальнейшем при обосновании флюидальных контактов.

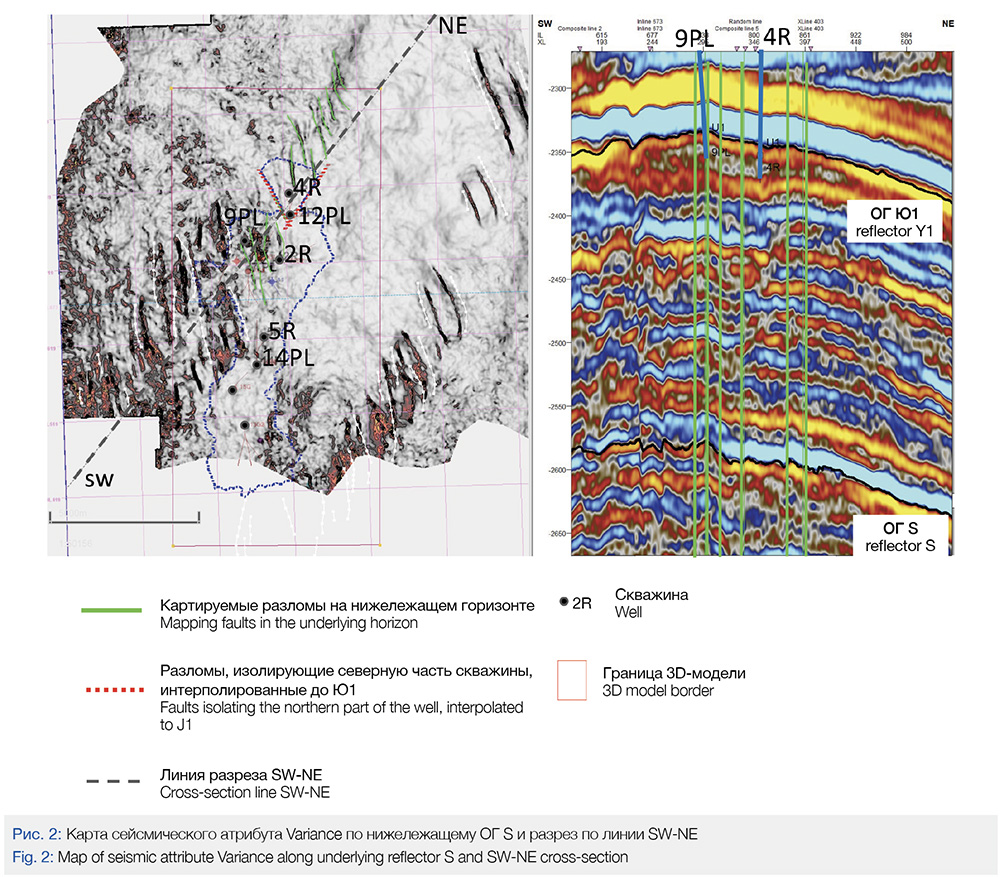

При анализе карт сейсмических атрибутов нижележащих горизонтов в зоне интереса выявлены признаки дуплексных оперяющих разломов, которые являются продолжением установленной сбросовой системы. Согласно второй теории, амплитуда этих разломов затухает в интервале пласта Ю1, из-за чего на картах атрибутов и в разрезах отсутствуют признаки разрывных нарушений.

На рис. 2а представлена карта атрибута Variance по нижележащему горизонту с выделенными разрывными нарушениями в северной части залежи, на рис. 2б – разрез по линии SW-NE.

Если предположить, что система разломов продолжается в интервал Ю1, то в северной части залежи возможно выделить систему малоамплитудных разрывных нарушений, соосных картируемым разломам на нижележащих горизонтах.

Бурение в условиях авпд

На Западно-Таркосалинском месторождении в целом по разрезу величина пластового давления постепенно увеличивается с глубиной, за исключением ачимовских и юрских отложений, характеризующихся АВПД, которое может быть связано с крупным тектоническим нарушением – Уренгойско-Колтогорским грабен-рифтом. Коэффициент аномальности пластового давления составляет 1,50, что является осложняющим фактором при разработке рассматриваемого объекта Ю1. В подобных условиях могут возникнуть осложнения в виде газонефтеводопроявления при вскрытии пластов с АВПД на недостаточном удельном весе бурового раствора, недоспуск секций обсадных колонн до проектных глубин, а также возможные обрушения ствола скважины [2].

Для решения задач, связанных со вскрытием пластов с АВПД, и подбора оптимальных параметров бурения, таких как плотность бурового раствора, глубина спуска обсадной колонны и интервалы нестабильности, была построена одномерная геомеханическая модель. На основе расчетов с целью обеспечения безаварийного бурения в условиях АВПД башмак эксплуатационной колонны устанавливался над кровлей ачимовских отложений, угол входа в целевой пласт составлял примерно 70 градусов.

При таком высоком угле наклона возникает очевидный риск механического прихвата при проведении исследований ГДК–ОПК, в связи с чем в пилотном стволе скв. 9 не удалось провести запланированное исследование ОПК. Во втором пилотном стволе скв. 7 с меньшим наклоном было проведено опробование и получен приток нефти, отобрано 2 пробы, но в ходе опробования также произошел прихват компоновки (предполагаемо дифференциальный), в связи с чем было решено завершить исследование после ликвидации прихвата.

Исследования методом ОПК для снятия неопределённостей ВНК в осложненных геологических условиях оказались неэффективными, и однозначно определить ВНК по результатам всех исследований в новых скважинах не удалось.

Неопределенность положения внк

Ключевой геологической неопределенностью рассматриваемого объекта является уровень водонефтяного контакта.

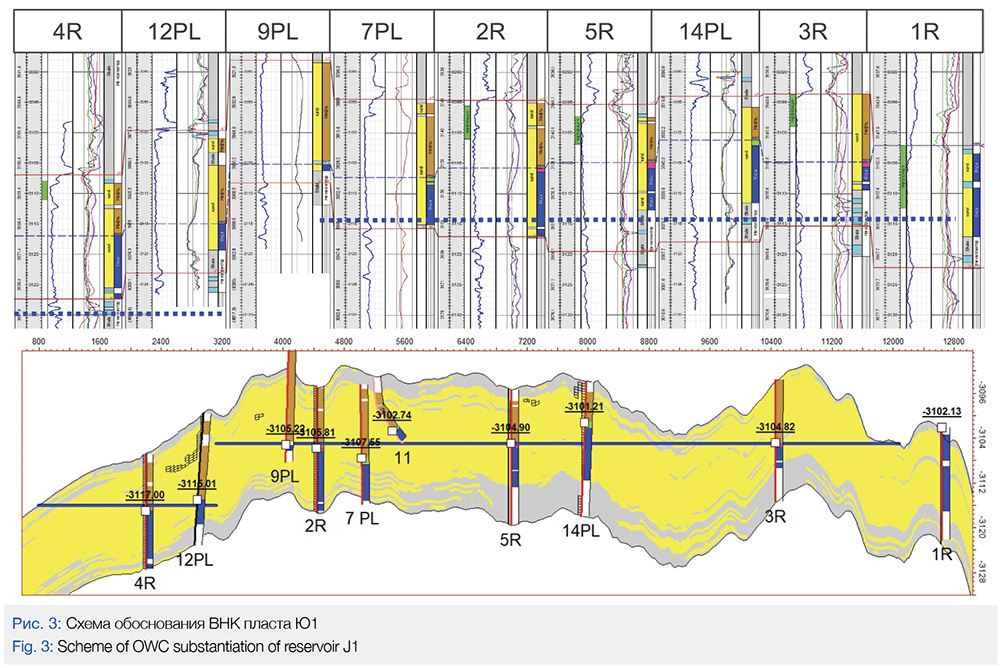

На старте проекта в 2015 году было пробурено 5 разведочных скважин. На основе результатов интерпретации ГИС уровень ВНК принят на абсолютной отметке (АО) –3105 м в основном блоке и на АО –3116 м в северном блоке. Граничные значения УЭС для определения типа флюида получены по результатам исследований относительных фазовых проницаемостей. Далее по уравнению Арчи-Дахнова выражены через критические значения Кв* – водонасыщенность, при которой в потоке появляется подвижная вода и Кв** – водонасыщенность, при которой поток состоит только из подвижной воды. Для пласта Ю1 критическое значение УЭС составляет 8,2 Ом•м и зона неоднозначного насыщения в пределах от 7,7 до 8,2 Ом•м. Значения УЭС близки, что может привести к ошибке в определении характера насыщения. Для пласта Ю1 критическое значение УЭС составляет 8,2 Ом•м и зона неоднозначного насыщения в пределах от 7,7 до 8,2 Ом•м. Стоит отметить, что вода по испытанию получена лишь в одной скважине, при этом в притоке также получен растворенный в пластовых условиях газ и пленка нефти. Из-за малой выборки считаем, что необходимо дальнейшее изучение граничных значений водонасыщенности и УЭС при определении характера насыщения. При отсутствии нового керна вопрос определения «истинного» УЭС породы и соответствующего характера насыщения пласта возможно доизучить по материалам каротажа скважин и геохимической модели пласта. Подобная методика описана в работе И.А. Мельника [3].

Основную неопределенность на текущий момент представляет уровень ВНК в районе основной залежи, так как положение флюидального контакта северного блока в районе разведочной скважины 4R подтвердилось по результатам бурения пилотного ствола 12PL, где ВНК по результатам ГИС отмечается на уровне –3115 м. На рис. 3 представлена схема обоснования флюидальных контактов. Результаты определения уровня ВНК в фактически пробуренных скважинах основной залежи:

1) Скважина 2R. По результатам проведения промыслово‑геофизических исследований (ПГИ) пласт Ю1 работает по перфорированной и неперфорированной мощности в интервале АО –3094 ÷ –3109) м и, возможно, слабо в интервале АО –3109 ÷ –3115,4 м, в притоке газированная нефть с незначительным количеством воды. По результатам интерпретации ГИС водонефтяной контакт в скв. 2R вскрыт в коллекторе на АО –3105,8 м.

2) Пилотный ствол скв. 9. По результатам исследований ГДК положение ВНК предполагается на глубине –3101 м. При этом отмечается, что ниже глубины –3100,7 м наблюдается увеличение градиента давления, а ниже АО –3102,8 м значения приобретают нефизичный характер. Данные результаты могут быть обоснованы снижением фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС) в нижней части пласта и проявлением эффекта суперчарджинга (эффект избыточного давления в призабойной зоне из-за медленного выравнивания давления после проникновения бурового раствора в пласт). По результатам интерпретации ГИС водонефтяной контакт вскрыт в коллекторе на АО –3105,1 м.

3) Пилотный ствол скв. 7. По результатам исследований ГДК в интервале АО –3100,4 ÷ –3107,7 м получен градиент, соответствующий плотности флюида 0,729 см3. Давления ниже АО –3108 м заметно отклоняются от замеров в вышележащих интервалах, при попытке построения градиента получаются нереалистичные значения (2,27 г/см3), что также может объясняться разницей в пластовом давлении по пропласткам либо влиянием суперчарджинга на замеренные давления. По результатам интерпретации ГИС водонефтяной контакт вскрыт в коллекторе на АО –3109 м.

4) Пилотный ствол скв. 14. По результатам интерпретации ГИС водонефтяной контакт вскрыт в коллекторе на АО –3102 м.

Проведенные исследования не позволили однозначно определить уровень ВНК, однако выявлены предпосылки к его снижению до уровня АО – 3108 м (по результатам бурения скв. 7PL). РИГИС на месторождении не дает однозначного определения положения флюидального контакта.

Особенности пластового флюида

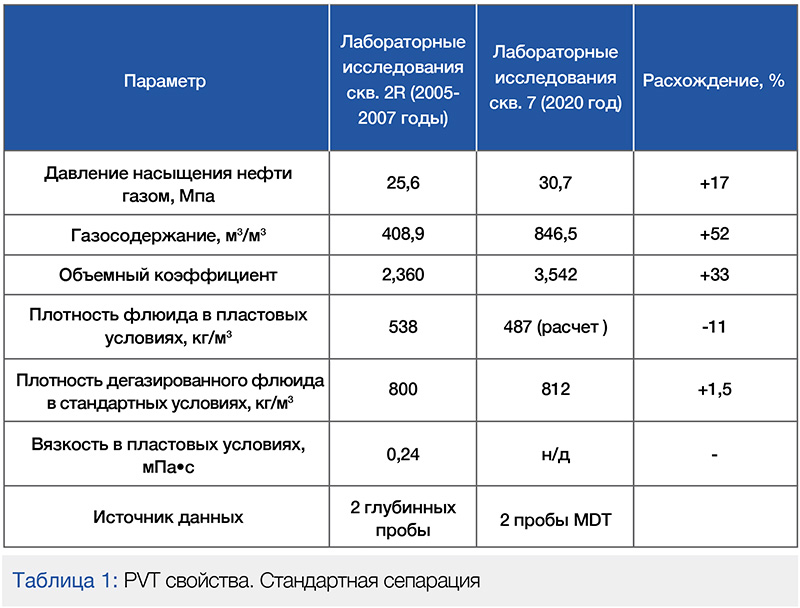

Нефть пласта Ю1 классифицируется как особо легкая по плотности (0,806 г/см3), малосернистая (0,17 %), малосмолистая (2,27 %). По состоянию на начало 2019 года глубинные пробы нефти были отобраны из скважин 2R и 4R. Результаты показали большой разброс значений начального газосодержания нефти: от 409,9 до 940,8 м3/т (ступенчатая сепарация). В связи с этим для уточнения PVT-параметров флюида была разработана программа исследовательских работ по доизучению PVT состояния пластовой системы, за период 2019–2020 годов отобрано:

• новых проб методом ОПК– 2 пробы;

• глубинными пробоотборниками – 11 проб;

• на сепараторе – 3 комплекта проб на рекомбинацию.

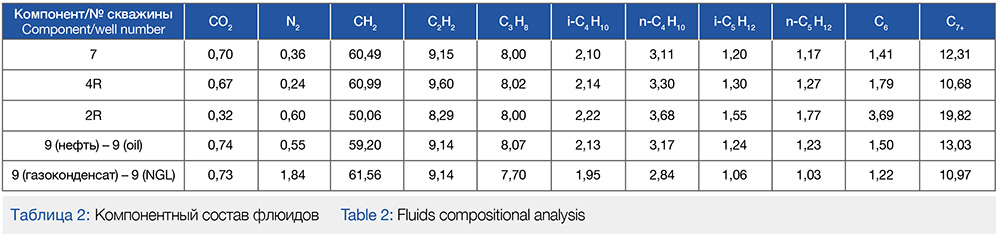

Результаты лабораторных исследований проб по скважинам 7 (глубинная проба) и 9 (устьевая проба) подтвердили, что, вероятнее всего, пробы по скв. 2R были частично дегазированы (ГС 408,9–445 м3/м3 ). В табл. 1, 2 представлены результаты исследований флюидов при стандартной сепарации.

Выполненная программа исследовательских работ позволяет сделать заключение о том, что пластовый флюид находится в околокритическом состоянии и может быть интерпретирован как околокритические нефть и газ. Околокритический флюид – это флюид, обладающий в пласте свойствами, близкими и к нефти, и к газу. При снижении пластового давления в пласте происходит интенсивное разделение на жидкую и газовую фазы в соотношении близком к 50/50. При этом на несколько десятков метров выше в пласте это будет жирный газ, на несколько метров ниже – легкая нефть.

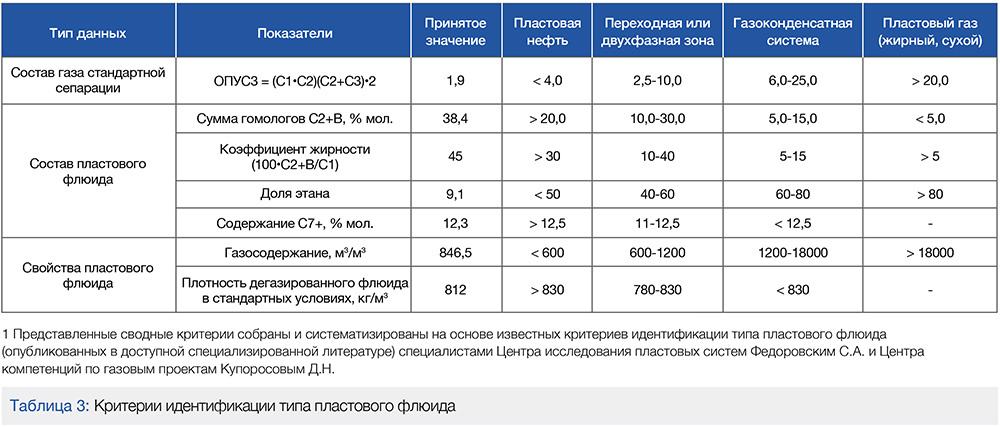

В пользу нефтяной системы говорят следующие факты:

• при загрузке компонентного состава в PVT- симулятор флюид характеризуется как черная нефть. Перевод в газовое состояние затруднителен и осуществляется только значительными корректировка С+ фракции;

• при первой рекомбинации поверхностных проб пластового флюида на замеренный газовый фактор (ГФ) была получена нефтяная система (на скв. 9);

• согласно критериям идентификации типа пластового флюида1 (табл. 3), рассматриваемые пробы в большей степени характеризуются как нефть (57% критериев). В пользу газоконденсатной системы говорят следующие факты:

• согласно результатам эксплуатации скважин, газовый фактор регистрируется на уровне 700–800 м3/м3 при забойных давлениях существенно выше принятого давления насыщения;

• лабораторные эксперименты, выполненные в 2020 году методами контактной конденсации (с визуальным наблюдением за фазовым состоянием флюида), однократного разгазирования и контактно-дифференциальной конденсации, подтвердили наличие газоконденсатной системы с параметрами конденсато-газового фактора (КГФ)960 г/м3 (скв. 7);

• на текущий момент, на основе полученных результатов лабораторных исследований, проведенных в 2019–2020 годах, можно сделать следующие выводы:

– флюид в пластовых условиях может идентифицироваться как околокритические нефть и газ;

– необходимо обновить PVT-модель флюидов в фильтрационной модели после получения результатов лабораторных исследований проб, отобранных из скв. 12 на различных режимах работы (на штуцерах 4, 7, 8, 9,5 мм), которые могут дать более точное понимание фазового состояния флюида, при обновлении модели учесть результаты проб по скв. 7 и 9.

Результаты гидродинамических расчетов

На текущий момент на месторождении введены в эксплуатацию 8 скважин, в процессе работы которых обводненность в течение года сохранялась в среднем на уровне 0–2 %, при этом в гидродинамической модели при адаптации на исторические данные стало отмечаться отклонение расчетных показателей от фактических.

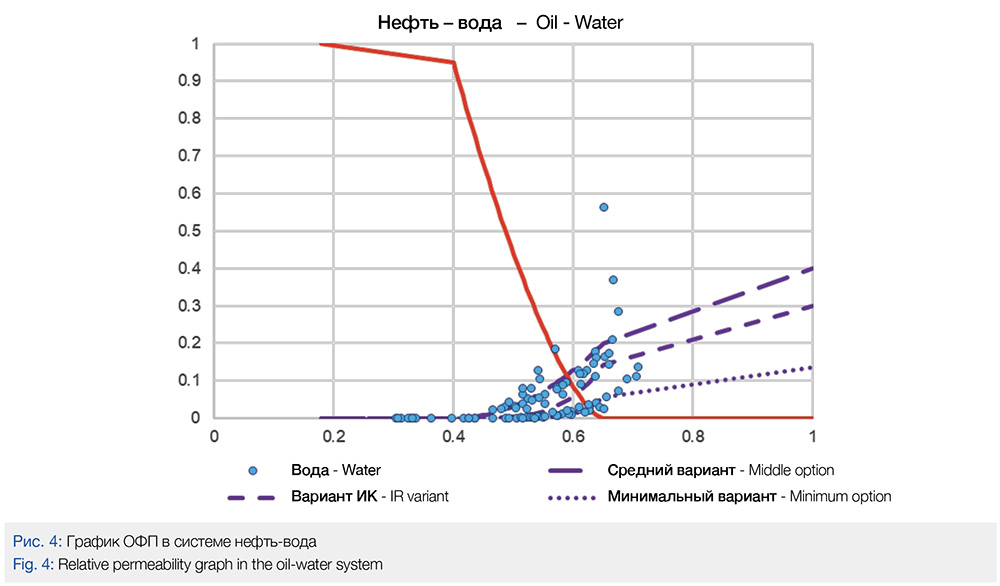

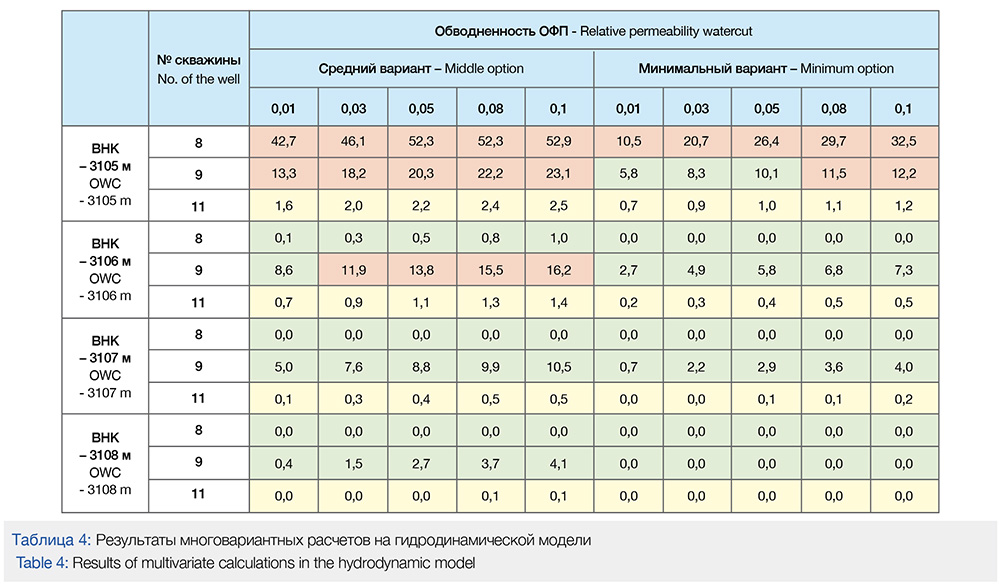

С целью адаптации фильтрационной модели была проведена серия многовариантных расчетов для определения уровня флюидального контакта на основе фактических показателей работы эксплуатационного фонда скважин. Параметры для вариации:

• ВНК –3105 м/–3106 м/–3107 м/–3108 м;

• относительные фазовые проницаемости (ОФП) средний вариант и минимальный вариант (рис. 4);

• анизотропия проницаемости 0,01, 0,03, 0,05, 0,08, 0,1.

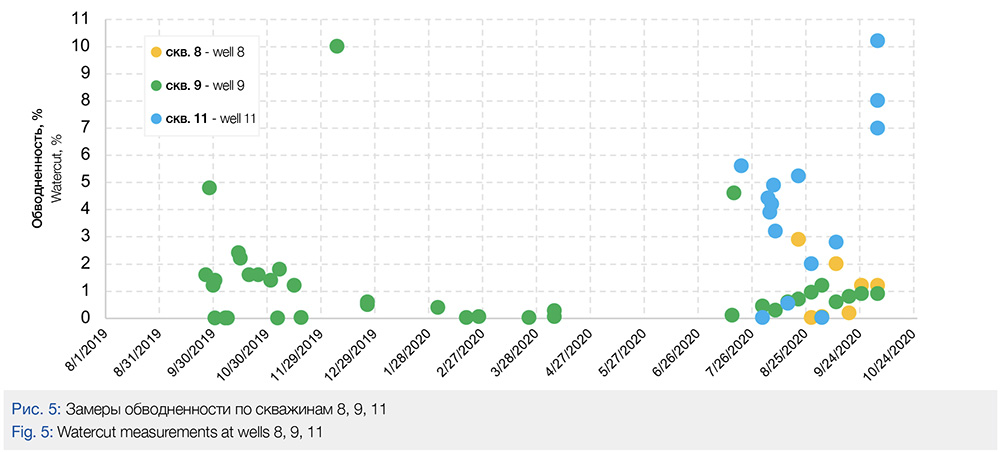

На текущий момент наибольшую неопределенность при адаптации гидродинамической модели (ГДМ) на исторические данные представляет собой динамика обводненности по следующим скважинам:

• скв. 8 и 9. По данным скважинам обводненность в гидродинамической модели с ВНК –3105 м значительно выше фактической; • скв.11. Данная скважина пробурена таким образом, что точка Т3 (забой скважины) находится на абсолютной отметке –3105 м, соответствующей отметке изначально предполагаемого ВНК.

На графике выше (рис. 5) представлена факти ческая динамика обводненности по вышеперечисленным скважинам с момента запуска.

По скважинам 8 и 9 обводненность на конец октября 2020 года составила порядка 1 %, по скважине 11 – 10% (в среднем за период эксплуатации ~ 5 %). Результаты многовариантных расчетов представлены в Табл. 4.

• при ВНК –3105 м скважины и 9 не адаптируются на фактическую обводненность, которая составляет 1%;

• при ВНК –3106 м скважина 9 адаптируется на фактические замеры только при минимальных ОФП и при минимальных значениях коэффициентов анизотропии;

• при ВНК –3107 м скважина 9 адаптируется при минимальных ОФП, а также при средних ОФП и минимальном значении коэффициента анизотропии;

• при ВНК –3108 м обводненность по скважинам 8, 9 соответствует фактической.

В связи с тем что скважина 9 эксплуатируется дольше всех на месторождении (эксплуатация более 1 года), то при выборе базового варианта ВНК учитывалась в первую очередь ее динамика обводненности. По скважине 11 наблюдается высокий разброс замеренных значений обводненности, кроме того, в настоящее время существуют технические задачи замеров забойного давления (непроход прибора), с момента запуска выполнен только один замер.

Суммируя полученную по результатам бурения геолого-геофизическую информацию, можно сделать вывод, что существуют следующие предпосылки к снижению ВНК по залежи:

• Скважина 2R. Суммарные отборы нефти по данной скважине в период пробной эксплуатации (ПЭ) с 2004 по 2008 год составили 113 тыс. при суммарных отборах воды 4 тыс. т. Обводненность на конец периода ПЭ составила 5 %. Адаптация обводненности в ГДМ по скважине 2R также была сопряжена с определенными трудностями: при ВНК –3105 м (средние ОФП, коэффициент анизотропии 0,08) скважина обводняется интенсивнее, чем по факту, однако наилучшим образом фактическая динамика обводненности воспроизводится при ВНК –3108 м. Также ранее указывалось, что в 2019 году были проведены ПГИ, по результатам которых пласт Ю 1 на АО–3109 м работает газированной нефтью с незначительным количеством воды (по устьевым данным обводненность 5%).

• Пилотный ствол 7PL. В скважине 7PL согласно замерам ГДК в интервале глубин АО –3100,4 ÷ –3107,7 м построен градиент пластового давления, соответствующий плотности флюида 0,729 г/см3, также было проведено ОПК и получен приток нефти на АО –3105,7 м.

Учитывая результаты фактических замеров обводненности, проведенных исследований ПГИ, ГДК–ОПК в дальнейшем в качестве базового варианта для расчета прогнозных профилей добычи был выбран ВНК –3108 м.

Выводы

• По результатам бурения подтверждено наличие гидродинамически изолированного блока на севере залежи. Для обоснования разницы уровней флюидальных контактов в блоках выделены малоамплитудные разрывные нарушения, соосные картируемым разломам на нижележащих горизонтах.

• Опробована и успешно применена технология бурения многозабойных скважин (МЗС) в условиях юрских отложений Западно-Таркосалинского месторождения.

• В условиях АВПД исследования методом ОПК для снятия неопределенностей по уровню ВНК пласта Ю1 оказались неэффективными.

• РИГИС на месторождении не дает однозначных результатов по определению положения флюидального контакта.

• Предварительные выводы о положении флюидального контакта на рассматриваемом объекте разработки на уровне АО-3108 м были сделаны по результатам исследований и фактической работы разведочного и эксплуатационного фонда скважин на основе гидродинамической модели.

• Флюид на рассматриваемом объекте разработки в пластовых условиях может идентифицироваться как околокритические нефть и газ (лабораторные исследования 2019-2020 годов), однако в большей степени характеризуется как нефть. Для более точного понимания фазового состояния флюида необходимо получить результаты лабораторных исследований проб, отобранных на различных режимах работы скважины 12, и произвести обновление PVT-модели.

• Результаты, полученные в ходе изучения месторождения, а также реализации программы ОПР и эксплуатационного бурения, могут быть учтены при разработке месторождений-аналогов.

Список литературы

1. Гогоненков Г.Н., Кашик А.С., Тимурзиев А.И. Горизонтальные сдвиги фундамента Западной Сибири // Геология Нефти и Газа. – 2007. –№3. – С. 3–11.

2. Рахмангулов Р.Р., Юсупов Р.Р., Рассказов А.А. В поисках юрского периода: бурение глубоких горизонтальных скважин в зонах АВПД // Бурение и нефть. – 12/2019. – С. 42–45.

3. Мельник И.А. Выявление нефтегазонасыщенных низкоомных коллекторов на основе определения геохимических показателей по данным ГИС: автореф. дис. д-ра геол.-минерал. наук: 25.00.10 / Мельник Игорь Анатольевич. – Томск, 2014. – 33 с.

Материал любезно предоставлен компанией ПАО «Газпром нефть» и журналом «PROнефть»

Авторы

С.А. Андронов1, Е.А. Горенкова1, Д.А. Ищук2, И.А. Максименко1

1Научно-Технический Центр «Газпром нефти» (ООО «Газпромнефть НТЦ»)

2ООО «Газпромнефть-Заполярье»