Геологические условия формирования наклонных контактов нефтяных оторочек на месторождениях Уренгойского района

Hефтяные оторочки нефтегазовых залежей на месторождениях Уренгойского района содержат значительные запасы нефти, и вопросы их освоения в настоящее время приобрели особую актуальность. Одним из основных факторов, определяющих успешное развитие работ на столь сложных геологических объектах, является правильное понимание их внутреннего строения, закономерностей распределения в ловушке нефтяной и газовой составляющих углеводородной системы. Достичь такого понимания можно лишь проследив историю формирования и последующих трансформаций нефтегазовых залежей.

Негоризонтальное положением контактов газ-нефть и нефть-вода

На многих месторождениях Уренгойского района сложное геологическое строение залежей пластов неокомского возраста обусловлено, прежде всего, негоризонтальным положением контактов газ-нефть и нефть-вода. Так, на Ен-Яхинском месторождении в залежах пластов БУ8-9, БУ102, БУ111 и БУ121, на Песцовом месторождении, в залежи пласта БУ92-4, по данным испытания и каротажа скважин контакты флюидов наклонены в одном направлении, а именно – с запада на восток. При этом разница в гипсометрическом положении ГНК и ВНК весьма значительна и достигает 20 м и более. Столь существенные отклонения распределения в современных структурных ловушках воды, нефти и газа от известных принципов антиклинально-гравитационной концепции формирования залежей УВ требует убедительного объяснения. Вопросом негоризонтального положения контактов флюидов на месторождениях Севера Западной Сибири и Уренгойского района в частности занимались многие исследователи (И.И. Нестеров [3] , В.С. Бочкарев, В.Н. Бородкин, А.Р. Курчиков [2], Ю.Я. Большаков [1], В.А. Скоробогатов, Л.В. Строганов [4] и др.).

Большинством авторов рассматривались следующие основные факторы, влияющие на распределение жидких и газообразных УВ в ловушках: тектонический, литологический, движение артезианских вод, запечатывание залежей на границах нефти с водой и газом асфальтенами и смолами, капиллярные силы и т.д. Рассмотрим, какие из названных факторов являются определяющими и оценим степень их влияния на формирование нефтяных оторочек в их современном виде на примере нефтегазовых залежей Ен-Яхинского и Песцового месторождений. На Ен-Яхинском месторождении рассмотрим залежь пласта БУ121, имеющую наибольший наклон контактов флюидов, составляющий порядка 25 м.

Палеотектоника

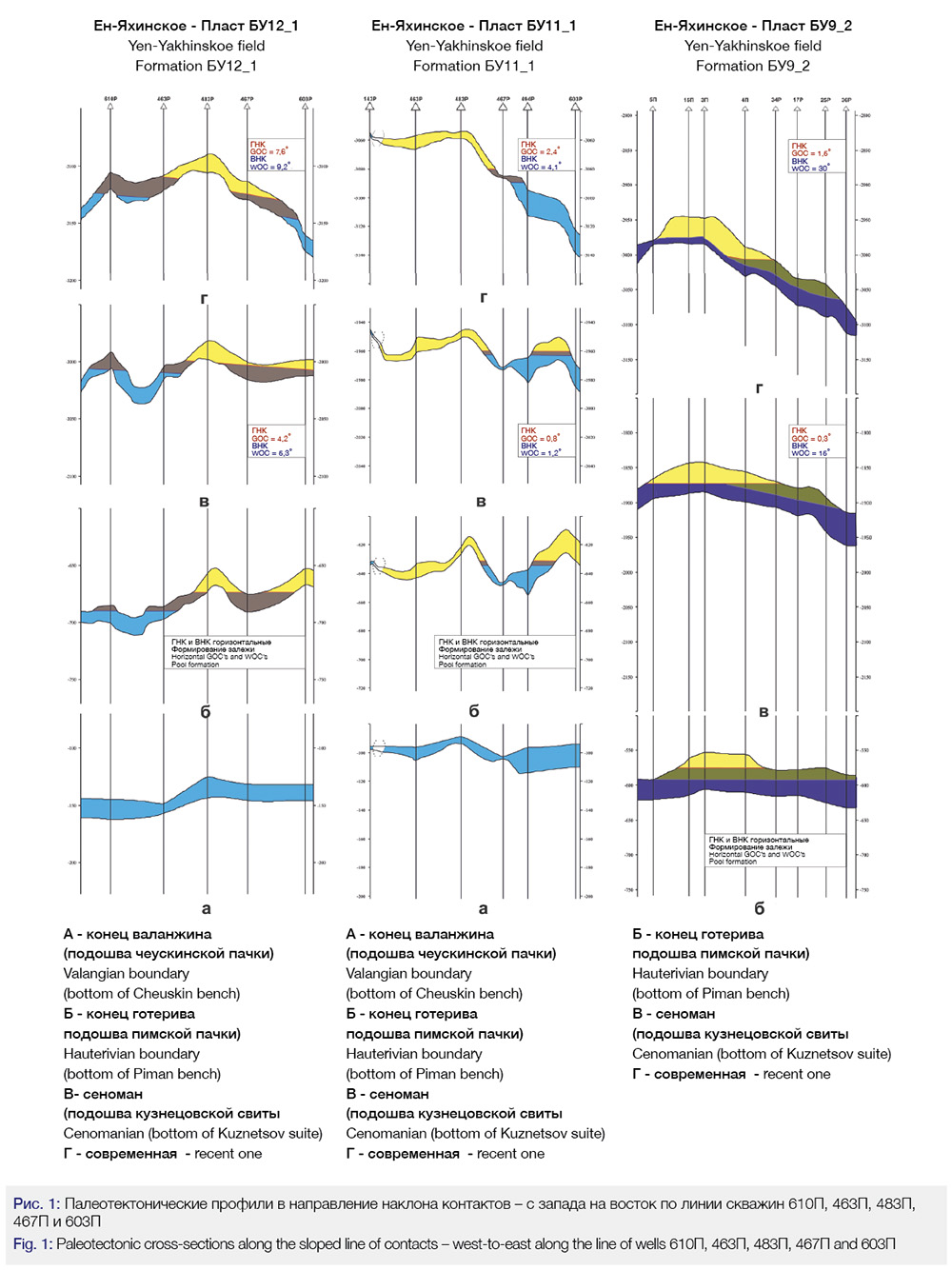

Оценивая степень влияния тектонического фактора, отметим, что, по мнению большинства исследователей, современные залежи УВ начали формироваться уже в нижнемеловое время и в более ранние периоды претерпевали различные трансформации, вслед за меняющимися тектоническими условиями района. Для изучения истории образования и переформирования залежей в пласте БУ121 Ен-Яхинского месторождения нами построены палеопрофили в направление наклона контактов – с запада на восток по линии скважин 610П, 463П, 483П, 467П и 603П (Рис. 1).

Как видно на профиле б, на время формирования структуры по пласту БУ121 — конец готерива, Ен-Яхинская ловушка имеет трехкупольное строение, причем центральный и восточный купола практически одинаковы по высоте и, предположительно, контролируют залежи, имеющие газовые шапки, подстилаемые нефтяной частью.

В верхнемеловое время структурный план существенно меняется (профиль в). Западный купол растет в размерах и амплитуде. Восточная часть ловушки претерпевает погружение, амплитуда восточного купола значительно уменьшается. Очевидно, что в этот период происходит наклон межфазовых разделов и перераспределение углеводородов в ловушке, а именно – часть газа из восточного погружающегося купола перемещается в центральный купол, вытесняя из него нефть на периферийные участки структуры. В позднемеловое и палеоген-четвертичное время (профили в и г) тенденции трансформации ловушки, в основном, сохраняются, восточное крыло складки продолжает опускаться с большой интенсивностью, восточный купол в этот период выполаживается и полностью расформировывается, на его месте в современном структурном плане образуется моноклинальный склон. Находившиеся в восточном куполе газ и нефть, очевидно, мигрировали в сторону центрального и западного куполов.

Большинство исследователей сходятся во мнении, что современный структурный план был сформирован в новейшее плиоцен-четвертичное время. Это означает, что формирование залежей УВ в результате миграции происходило в еще более раннее время и, возможно, продолжается до сих пор [4,5].

В свете сказанного представляют интерес скважины 603Р и 600Р, расположенные в восточной части месторождения. В течение тектонического развития территории они находились в разных структурных условиях. Так в палеоплане, на конец готеривского времени скважина 603Р находилась внутри контура газоносности в своде восточного купола, осложняющего Ен-Яхинскую структуру. Расположенная в 3,0 км южнее скважина 600Р, в отличие от скважины 603Р, в этот период времени была расположена существенно гипсометрически ниже, за пределами восточного купола в водоносной части пласта. Предполагается, что в процессе переформирования залежи углеводороды из восточного купола, при его расформировании, мигрировали в продолжавший расти центральный купол.

Для подтверждения этого положения, имеющего принципиальное значение для объяснения современного строения залежи, нами было поведено сравнение показателей остаточной нефтегазонасыщенности пласта БУ121 по рассматриваемым скважинам. В скважине 603Р, по данным ГИС, значение остаточной нефтегазонасыщенности коллекторов пласта составляет 56%, что является достаточно высоким показателем, при испытании из пласта получен незначительный приток газа. В скважине 600Р коэффициент нефтегазонасыщенности существенно меньше и составляет порядка 28%, при испытании притока не получено. На наш взгляд, высокая остаточная нефтегазонасыщенность пласта БУ121 в скважине 603Р, по сравнению со скважиной 600Р, объясняется эпизодом наличия в течение геологической истории в районе скважины 603Р газовой (газонефтяной) залежи.

Внутрирезервуарная миграция нефти и газа

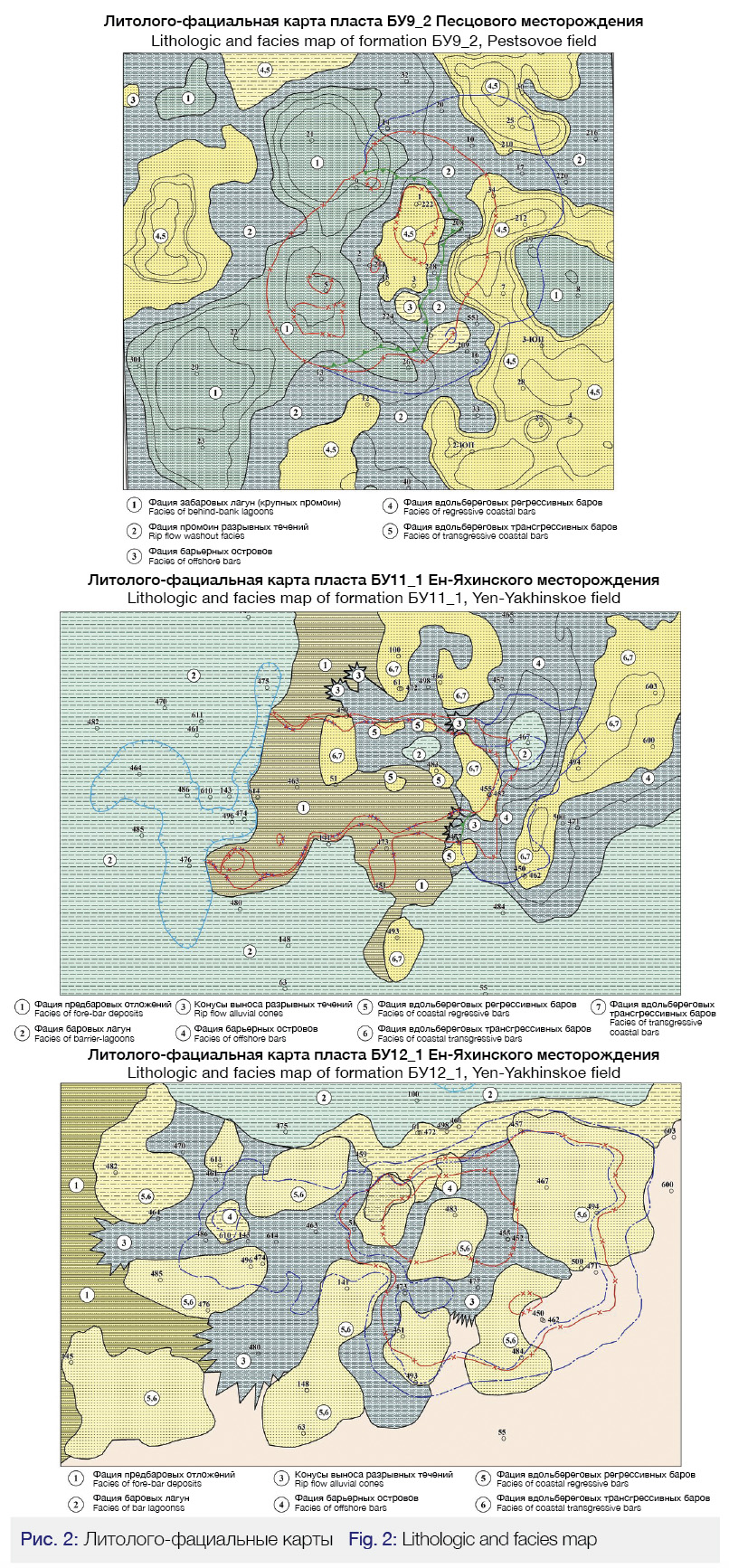

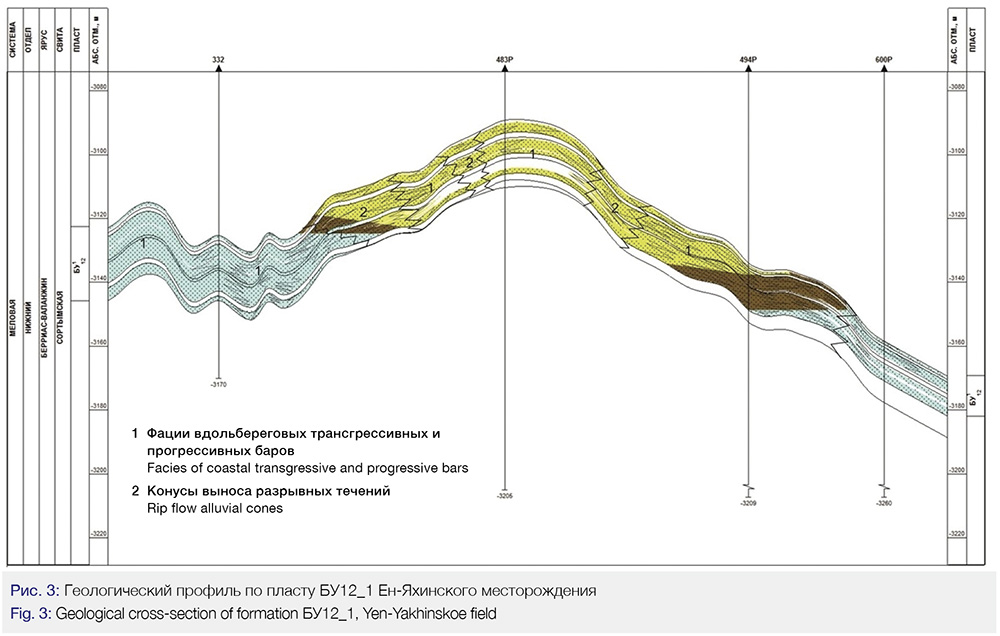

Далее рассмотрим процесс внутрирезервуарной миграции нефти и газа из восточного купола по мере его интенсивного погружения и раскрытия. Как уже отмечалось ранее, этот процесс, скорее всего, происходил в новейшее геологическое время. Очевидно, что газообразные и жидкие углеводороды, согласно антиклинально-гравитационной концепции формирования залежей, стремятся заполнить наиболее приподнятые участки ловушки, а контакты газ-нефть и нефть-вода занять горизонтальное положение. Сам процесс внутрирезервуарной миграции УВ под действием сил гравитации напрямую зависит от строения продуктивного пласта и гидродинамической связанности проницаемых пропластков. Для оценки влияния названных факторов нами построена литолого-фациальная модель пласта БУ121. Как видно на литолого-фациальной карте (Рис. 2), пласт характеризуется значительной фациальной изменчивостью, причем, наблюдается четкая зональность распространения различных фациальных комплексов пород. В целом пласт БУ121 представлен отложениями вдольбереговых трангрессивных и регрессивных баров, вытянутых цепочками в субмеридианальном направлении. Баровые образования прорезаны фациями разрывных течений, представленными отложениями конусов выносов, образующих зоны преимущественно субмеридианальной направленности.

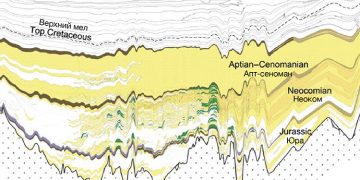

Очевидно, что границы между фациальными образованиями различного генезиса представляют собой определенные барьеры, где гидродинамическая сообщаемость проницаемых пропластков продуктивного пласта может быть существенно затруднена. Это положение иллюстрируется геологическим профилем, приведенным на Рисунке 3 и показывающим соотношение проницаемых песчаных пропластков в различных пересекаемых фациальных зонах, на границах которых гидродинамическая связанность песчаных прослоев может ухудшаться.

Изменения емкостно-фильтрационных свойств пласта

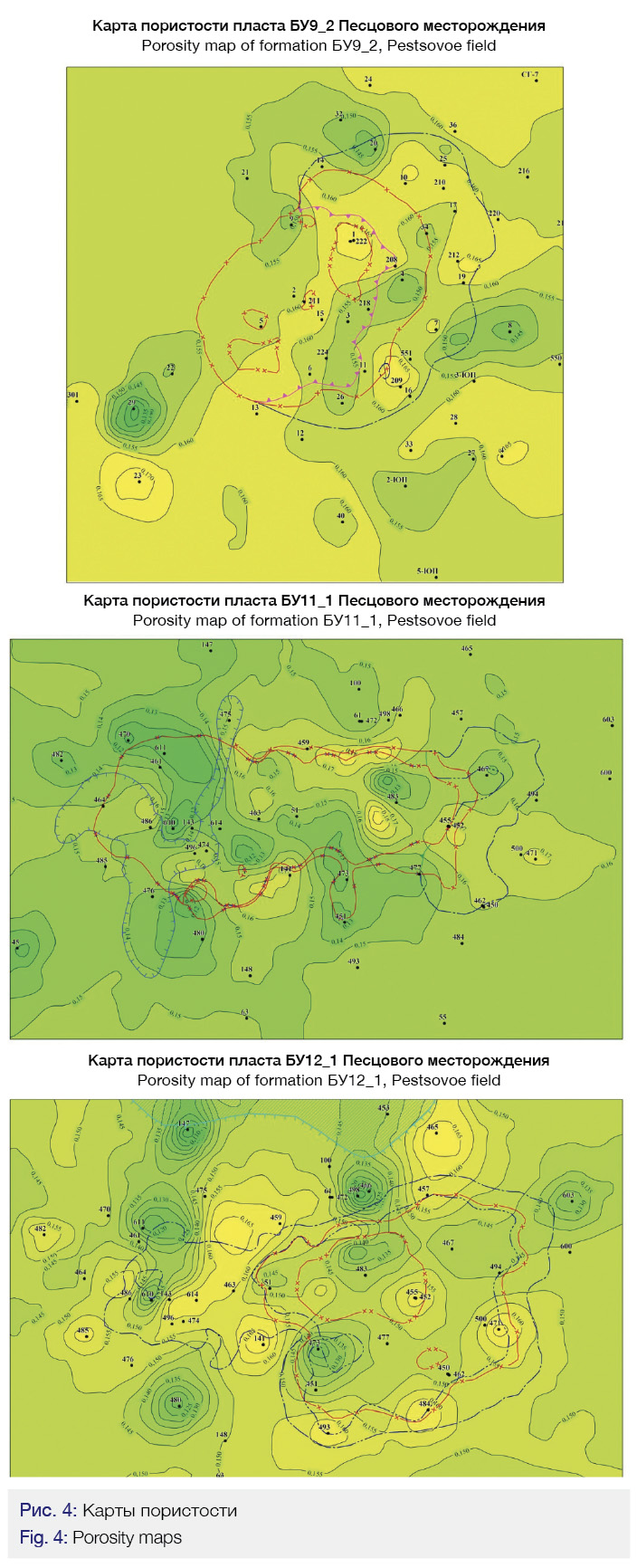

Важным фактором, влияющем на распределение углеводородных флюидов в ловушках при переформировании залежи, являются емкостно-фильтрационные свойства пласта и характер их изменения по площади. Рассмотрим влияние этого фактора на формирование залежи пласта БУ121. На Рисунке 4 приведена карта пористости пласта БУ121, полученная в результате трехмерного геологического моделирования. На карте видно, что зональность изменения пористости пласта, как и литолого-фациальная зональность, имеет четкую субмеридиональную направленность. В восточной части залежи, где вскрыты скважинами самые гипсометрически низкие отметки ГНК и ВНК, на карте наблюдается поле наибольших значений коэффициента пористости пласта (район скважин 455Р, 500Р, 450Р, 457Р), изменяющихся от 14,5% до 16,5%. Западнее выделяется четкая субмеридиональная зона пониженных значений пористости (район скважин 451Р, 473П, 352, 498П), где значения этого параметра существенно ниже и составляют 12,5%-14,5%.

Далее, в западном направлении видно чередование зон повышенных и пониженных значений пористости пласта. Следующая субмеридиональная зона повышенных значений пористости (от 15,0% до 16,5%) (район скважин 141П, 134, 1050), ограничена с запада зоной пониженных значений 12,0%-14,5% и характеризуется более высоким положением контактов, по сравнению с восточным участком залежи.

Рассмотрим как литолого-фациальная неоднородность и изменчивость емкостно-фильтрационных свойств влияла на перераспределение нефти и газа при тектонической перестройке ловушки в пласте БУ111. Как видно на палеотектонических профилях (Рис. 1), к концу готеривского времени, когда сформировалась, как было сказано ранее, Ен-Яхинская ловушка, в пласте, вероятно, образовалось два скопления УВ — в центральном и восточном куполах.

В последующее геологическое время наблюдается рост центрального купола и интенсивное опускание и выполаживание восточного купола, вплоть до его полного раскрытия, что вызвало переток УВ флюидов вверх по восстанию слоев в центральный купол, емкость которого увеличивалась за счет воздымания западного крыла. Содержавшаяся в палеозалежи восточного купола нефть мигрировала вверх по восстанию слоев и этот процесс так же полностью зависел от внутреннего строения и неоднородности емкостно-фильтрационных свойств пласта. Для изучения этих факторов, определяющих динамику миграции УВ, построена литолого-фациальная карта пласта БУ111 (Рис. 2), а также карта пористости коллекторов (Рис. 4).

Литолого-фациальная изменчивость

Как видно на представленных картах, пласт БУ111 характеризуется резкой литолого-фациальной изменчивостью, имеющей четкую субмеридиональную направленность. На пути миграции УВ из восточного купола фации вдольбереговых баров, выделяемые в районе скважин 603Р, 494Р, сменяются фациями разрывных течений, фациями глубоководных промоин и, наконец, фациями предбаровых отложений. Соответственно изменению фациальной обстановки, в направление с востока на запад резко ухудшаются емкостно-фильтрационные свойства пласта (Рис. 2), вплоть до полной глинизации.

Аналогичные процессы переформирования залежей происходили и на других месторождениях Уренгойского района. Наиболее существенной перестройке подверглась залежь пласта БУ92 на Песцовом месторождении. Как видно на палеотектонических профилях (Рис. 1), восточное крыло в позднемеловое и кайнозойское время опускалось с возрастающей интенсивностью. Очевидно, нефтегазовая залежь при этом продолжала пополняться газом, который, как намного более подвижный флюид, вытеснял нефть из сводовой части структуры. Нефть, экранируемая газом и субмеридиональными фациальными барьерами (Рис. 2, 4), образовала «козырьковую» оторочку на восточном погружении структуры с наклоном ВНК порядка 300. Показанная на представленных картах по продуктивным пластам Ен-Яхинского и Песцового месторождений субмеридиональная зональность литолого-фациальных и емкостно-фильтрационных характеристик пластов затрудняет перераспределение углеводородов и установление горизонтального положения контактов при тектонических трансформациях ловушек, Как показывает анализ динамики тектонических процессов, ловушки, контролирующие залежи, до настоящего времени претерпевают структурную перестройку.

Установлено, что тектонические силы наклоняют межфлюидальные разделы с большей интенсивностью, чем гравитационные силы способны придавать горизонтальное положение контактам, преодолевая сопротивление миграции УВ, обусловленное литолого-фациальной неоднородностью пласта. Сказанное справедливо для всех залежей Ен-Яхинского и Песцового месторождений, имеющих наклонное положение ГНК и ВНК.

Палеотектонические и литолого-фациальные построения, выполненные по пластам Ен-Яхинского и Песцового месторождений позволяют сделать следующие выводы:

1. Ловушки залежей УВ после их формирования, в результате разнонаправленных тектонических движений в позднемеловое – кайнозойское геологическое время претерпели значительные структурные изменения.

2. Структурная перестройка ловушек обусловила переформирование залежей в результате внутрирезервуарной вторичной миграции нефти и газа, которая, возможно, продолжается до сих пор.

3. Литолого-фациальная неоднородность пластов имеет четкую субмеридиональную зональность и определяет наличие зон затрудненной гидродинамической сообщаемости проницаемых прослоев продуктивных пластов, приуроченных к межфациальным границам.

4. Продолжающаяся тектоническая перестройка ловушек и высокая литолого-фациальная неоднородность пластов препятствует приведению силами гравитации положения межфлюидальных разделов в горизонтальное положение и определяет их наклонное положение, в меньшей степени газонефтяных (водяных) и в большей степени – водонефтяных.

Полученные результаты позволили лучше понять геологические механизмы и динамику формирования нефтегазовых залежей с наклонными контактами флюидов. Полученные знания применены при их геологическом моделировании, что позволило повысить эффективность работ по их дальнейшему изучению и планированию разработки.

Список литературы

1. Большаков Ю.А. Теория капиллярности нефтегазонакопления.-Новосибирск: Наука, 1995.-184 с.

2. Бородкин В.Н., Курчиков А.Р. Геологическое строение и перспективы нефтегазоносности ачимовской толщи Севера Западной Сибири. — Новосибирск: Издательство СО АН, 2010.-134 с.

3. Нестеров И.И., Салманов Ф.К., Шпильман К.А. Нефтяные и газовые месторождения Западной Сибири.-Москва: недра, 1971.-462.

4. Скоробогатов В.А., Строганов Л.В., Копеев В.Д. Геологическое строение и газонефтеносность Ямала. – Москва, 2003,- 350 с.

5. Хромовских А.Ю. Природа наклонных водонефтяных контактов верхнеюрских нефтяных залежей Каймысовского свода. – Томск, Известия Томского политехнического университета, Т 320, №1, С 130-133, 2011.

Авторы

Евгений Попов — генеральный директор (ООО «Недра-Консалт»)

Юрий Стовбун — заместитель главного геолога (ООО «Недра-Консалт»)

Корж В.Ю. — начальник Отдела лицензирования и ГРР (ООО «Недра-Консалт»)

Лобанов Л.Э. — инженер-геолог Сектора анализа и проектирования ГРР (ООО «Недра-Консалт»)