Роснефть: К вопросу о повышении надежности конструкции скважин в осложненных условиях разработки нефтяных оторочек

Б.А.Ерка к.т.н., А.В.Хабаров, Н.А.Герасименко

ООО «ТННЦ»

В связи с увеличением доли трудноизвлекаемых запасов в портфелях активов нефтяных компаний и бурением глубоких скважин в сложных гидрогеологических условиях (разработка нефтяных оторочек), актуальность проблемы повышения надежности конструкции скважины, с целью снижения вероятности возникновения заколонных перетоков, возрастает. Заколонные перетоки флюида за хвостовиком могут негативно влиять на процесс нефтедобычи из-за возможности значительного повышения газового фактора или обводненности добываемой продукции. Образующие каналы в цементном камне способствуют фильтрации флюидов по заколонному пространству из газовой шапки в ствол скважины, что в свою очередь приводит к снижению дебитов нефти. Сложность обнаружения перетока заключается в том, что часть из них имеет скрытый характер, а повышенный газовый фактор при добыче нефти может возникать и по другим причинам. Зачастую, низкое качество крепления хвостовиков обусловлено малым кольцевым зазором между обсадной колонной-хвостовиком и стенкой скважины, невозможностью получить однородное цементное кольцо за хвостовиком, что приводит к снижению удерживающей способности цементного камня.

Производственный опыт показывает, что при сроке службы скважин Тскв = 10 лет теряется до 75 % доступных к извлечению запасов, от 10 до 20 лет – 25-50 %, а при работе скважины 30 лет всего лишь 10-15 %. В связи с этим надежная изоляция заколонного пространства скважин и увеличение ее долговечности имеет актуальное значение [1].

Основные факторы, влияющие на процесс крепления обсадной колонны

Существует большое количество факторов, влияющих на процесс цементирования скважин – природные факторы (термобарические условия, тектонические нарушения, ФЕС коллектора и т.д.), технико-технологические (состояние ствола скважины и ее конструкция, тампонажные материалы, технологические параметры) и организационные (уровень квалификации персонала и т.д.).

Основные сложности при креплении скважин:

» недоподъем тампонажного раствора;

» межпластовые перетоки;

» флюидопроявления;

» очистка ствола скважины от фильтрационной корки;

» недоспуск колонн.

Если недоподъем раствора или недопуск колонн в целом связан с нарушением технологического регламента при креплении, то межпластовые перетоки, флюидопроявления и низкое качество очистки ствола скважины требуют изменения технологии крепления и применение других тампонажных материалов, а так же повышения качества геофизического исследования скважин.

Существует достаточно много методов, технологических мероприятий и технических устройств, комплексное применение которых позволяет устранить межколонные газопроявления в скважинах и восстановить герметичность межколонного пространства. В отечественной и зарубежной практике накоплен большой опыт по предупреждению миграции газа. Разработанные мероприятия по предупреждению и ликвидации перетоков включают в себя, как совершенствование технологии строительства и эксплуатации скважин, так и разработку новых технологических средств и приемов ликвидации заколонных газоперетоков.

Существующие технологии предупреждения заколонных газоперетоков в основном направлены на повышение качества цементирования, обеспечивающего более полное и равномерное вытеснение бурового раствора, удаление глинистой корки со стенки скважины, разработку новых тампонажных составов, применение заколонных пакеров. Для ликвидации уже образовавшихся путей движения газа используется исправительное цементирование под давлением, закачка различных герметизирующих составов, перевод скважины на пакерную схему эксплуатации, применение металлических продольно-гофрированных труб, пластырей и т.д.

Основые методы ликвидации прорывов газа из заколонного пространства

Проблема изоляции прорыва газа в нефтяных скважинах стоит достаточно остро. Эксплуатация скважин с большим содержанием свободного газа значительно снижает выработку запасов нефти и эффективность работы насосного оборудования.

Отечественный опыт показывает, что высокий газовый фактор появляется вследствие [1]:

» неправильного определения ГНК либо ВНК около 38% скважин;

» в 29 % случаев с поглощением тампонажного раствора, и как следствие, недоподъемом цементного раствора;

» на межпластовые перетоки приходится около 15-25%;

» флюидопроявления – 5 %;

» 5-13 % связано с недопуском колонн.

В настоящее время существует несколько основных направлений, связанных с решением проблемы прорыва газа:

Изоляция механическим способом, внедрением пакерного оборудования. Этот метод обладает достаточно высокой надежностью, простотой установки и сравнительно невысокой стоимостью. Средняя успешность работ для изоляции прорыва газа механическим способом более 90%. Но наряду с преимуществами этот метод имеет и свои недостатки, такие как:

» отсутствие методов определения герметичности посадки пакера;

» высокий риск невозможности извлечения пакеров в случае падения элементов глубинно-насосного оборудования;

» увеличение стоимости последующих ремонтов скважин;

» сильный коррозионный износ внутренней поверхности колонны, также снижает эффективность применения данного метода.

Традиционные методы ремонтно-изоляционных работ (РИР) [2], например, закачка различных составов, показали низкую успешность таких работ при значительно более высоких затратах по сравнению с применением пакерного оборудования.

Эффективность изоляционных работ во многом зависит от информации о причине и местоположении источника перетока, а технологические схемы и приемы при цементировании под давлением во всех случаях практически одинаковы и могут отличаться по выбору зоны ввода тампонажного состава в заколонное пространство.

Основные недостатки РИР:

» высокая стоимость проведения работ;

» необходимость глушения скважины, как следствие снижение проницаемости призабойной зоны пласта;

» сложность проведения работ.

Восстановление герметичности заколонного пространства требует значительных затрат – около 15 – 20% от стоимости всей скважины.

При разработке нефтяных оторочек наиболее равномерная отработка запасов нефти может быть обеспечена при вскрытии скважинами пропластков продуктивного пласта на определенных расчетами расстояниях до водо-нефтяного и газо-нефтяного контактов горизонтальным стволом. При эксплуатации таких залежей часто происходят заколонные прорывы газа и как следствие высокий газовый фактор при добыче.

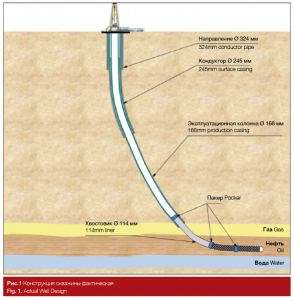

На месторождениях при разработке нефтяной оторочки обычно применяется следующая конструкция скважины: направление, кондуктор, эксплуатационная колонна 168 (178) мм, башмак, которой устанавливается на кровлю продуктивного пласта, фильтр-хвостовик 114 мм с глухими трубами в верхней части спускается в продуктивный горизонт с последующим манжетным цементированием глухих труб (рисунок 1).

Основной проблемой при изоляции верхней части хвостовика является малый кольцевой зазор между обсадной колонной-хвостовиком и стенкой скважины. Наружный диаметр хвостовика по муфте 127 мм, диаметр открытого ствола 143 мм, зазор 8 мм. Относительно небольшая ширина цементного кольца в газонасыщенном интервале позволяет сделать предположение о высокой вероятности заколонных перетоков. Данные АКЦ не дают однозначный ответ о качестве цементирования.

Рекомендации по минимизации заколонных перетоков

Для минимизации рисков заколонных перетоков существует несколько вариантов повышения надежности конструкции скважины:

1. Применять расширяющие устройства при бурении ГС, чтобы увеличить диаметр ствола с 143 мм до 156 мм при сохранении текущего диаметра хвостовика 114 мм. Применение расширяющих устройств позволит получить более качественное крепления обсадной колонны малого диаметра (хвостовика) за счет увеличения площади цементного кольца, но данная технология имеет существенные недостатки – прихват бурильного инструмента при расширении ствола скважины специальным оборудованием.

2. Применение расширяющихся цементных составов позволит повысить сцепление цементного камня с обсадной колонной и стенкой скважины. Существенным недостатком применения таких составов является их высокая стоимость и не гарантированное сплошное цементное кольцо.

3. Применение пакерующих элементов позволяет существенно сократить риск появления заколонных перетоков. Основным их недостатком является необходимость в месте установки наличия непроницаемых плотных пород, в случае отсутствия такого условия циркуляция в заколонном пространстве будет происходить по породе за пакером.

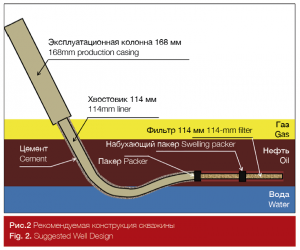

Рассмотрев большое количество вариантов повышения надежности конструкции скважины, в качестве опробования предлагается применять комбинированный вариант для снижения рисков прорыва газа по заколонному пространству в ствол скважины:

» скорректировать профиль скважины с заходом хвостовика ниже ВНК и его последующим возращением в нефтяную часть пласта и манжетным цементированием. Предполагается, что реализация данного профиля позволит существенно снизить риски заколонного прорыва газа за счет «гидрозатвора» (рисунок 2). Основной недостаток такой проводки ствола скважины — повышенная сложность проводки (навигации).

» предлагается включить в компоновку фильтра-хвостовика разобщающий пакер с нефте-набухающим резиновым элементом. Включение данного элемента в оснастку хвостовика позволит отсекать часть горизонтального участка с прорывами газа. Для повышения количества накопленной добычи нефти с одной скважины достаточно одного пакера разобщающего горизонтальный участок на две части.

Гарантированно ликвидировать заколонные перетоки с помощью только одного из представленных методов вероятно не удастся. Для снижения рисков миграции флюида за обсадной колонной необходимо применять несколько наиболее подходящих вариантов ликвидации заколонных перетоков одновременно.

Для снижения вероятности прорыва газа за хвостовиком необходимо скорректировать профиль скважины с включением в оснастку хвостовика нефте-набухающих пакерующих элементов. Предложенная система заканчивания скважины позволит существенно минимизировать риски заколонного прорыва газа при эксплуатации скважин без существенного увеличения стоимости бурения.

Исходя из вышесказанного, для минимизации рисков необходимо грамотно подходить к выбору конструкции и ее профилированию на этапе проектирования, это позволит избежать ранних перетоков пластового флюида из вышележащих горизонтов, и необходимости проведения дорогостоящих ремонтно-изоляционных работ.

Список литературы:

1 Булатов А.И., Макаренко П.П., Проселков Ю.М. Буровые промывочные и тампонажные растворы. Недра, 1999 г., с. 424;

2 Бэйли Б., Тайри Д., Элфик Д. Диагностика и ограничения водопритоков, 2001 г., с. 25