«НовосибирскНИПИнефть»: Информационный подход при построении интеллектуального месторождения

Аннотация

В данной работе рассмотрены вопросы получения и обработки данных для различных концепций интеллектуального месторождения. Обозначена основная проблема построения обратной связи для управления добычей углеводородов и основными ресурсами на месторождении – проблема достоверности данных. Показан подход к оценке измерений, основанный на информационном анализе потоков данных, поступающих от измерительного оборудования. Рассмотрены основные факторы, существенно влияющие на качество промысловых данных. Предложена методика и алгоритмы, позволяющие снизить неопределенности в промысловых данных для обоснованного принятия различных геолого- технологических решений, что позволит повысить изученность месторождения, как гидродинамического объекта.

Проблема достоверности промысловой информации

В настоящее время в сфере добычи углеводородов существует ряд проблем, приводящих к существенному снижению прибыли нефтедобывающих компаний, одной из которых является высокая степень неопределенности данных, используемых для принятия решений [1]. Прежде всего это неопределенности в геологии месторождения и недостоверность промысловой информации, в частности измерений дебитов по каждой из фаз. В настоящее время технологические данные используются в основном для контроля текущего состояния оборудования и подбора режима его работы, но делаются попытки использовать эту информацию для оптимизации использования оборудования [ 2 ]. Также эти данные несут в себе крайне важную промысловую информацию, связанную с гидродинамикой геологического объекта – нефтегазового резервуара. Будучи дополнены геофизическими измерениями скважин, гидродинамическими исследованиями режимов работы, КВД, КВУ, отбором проб и т. д., которые в настоящее время имеют спорадический характер, эти исследования дали бы исчерпывающую информацию о гидродинамических характеристиках нефтегазового резервуара.

Замерные системы. Поскольку речь в данной работе идет о достоверности данных, полученных путем устьевых замеров, то в первую очередь рассмотрим основные параметры применяющихся замерных установок (в условиях Западной Сибири, где развито кустовое бурение, применяются, в основном, групповые замерные установки – ГЗУ), основные их плюсы и минусы, качество замеров. Рассматривая условия типичных нефтяных месторождений, находящихся на поздних стадиях эксплуатации и содержащих преимущественно низкодебитные скважин, становится очевидным, что экономический фактор — стоимость замерной установки в пересчете на каждую скважину является ключевым параметром при выборе инструмента измерения.

Условно все измерительные системы можно подразделить на 3 группы:

1. Двухфазные сепараторы с определением обводненности проточным сканером, либо лабораторными исследованиями проб. Плюсы: невысокая стоимость и простота конструкции. Минусы: дискретность замеров при крайне низкой точности особенно при высоком газовом факторе и высокое влияние человеческого фактора. В результате сильного влияния вышеприведенных факторов на достоверность замеров подобные устройства не обеспечивает приемлемую точность измерений.

2. Трехфазные сепараторы. Плюсы: достаточно высокая точность единичных замеров. Минусы: высокая стоимость, громоздкость конструкции, дискретность замеров и потребность в высококвалифицированном персонале. Зачастую такие устройства так же не обеспечивает достаточную точность измерений.

3. Проточные расходомеры. Плюсы: высокая точность измерений и возможность непрерывных замеров. Минусы: крайне высокая стоимость, сложность монтажа, необходимость привлечения высококвалифицированного персонала, что существенно повышает стоимость. Такие устройства обеспечивают требования к достоверности измерений, но их применение экономически оправданно лишь на высокодебитных скважинах, поэтому для большинства скважин в условиях России не актуальны. Также не исключен человеческий фактор.

Определение компонентного состава скважинной жидкости на проточном расходомере, т. е. без вмешательства в поток и разделения фаз, должно быть основано на измерении физических свойств среды, которые существенно отличаются для отдельно взятых компонент. В результате предварительной калибровки строится взаимно однозначное соответствие между измеряемыми физическими свойствами и компонентным составом среды, дополнительно требуется учесть межфазное проскальзывание.

Компонентные мониторы можно условно разделить на несколько групп в зависимости от измеряемых физических характеристик среды:

• Измерители электрофизических свойств, включая диэлектрическую проницаемость и электропроводность. Непосредственно измеряемыми величинами являются электрические свойства сенсора, заполненного средой – емкость и/ или проводимость, полный электрический импеданс, резонансные параметры при возбуждении стоячих волн, коэффициент поглощения ЭМИ сантиметрового диапазона и т. д.

• Измерители радиационных свойств, включая коэффициенты поглощения ионизирующего излучения: γ-квантов ( Daniel, Schlumberger, Haimo) или нейтронов.

• Измерители оптических свойств, включая коэффициент пропускания и/ или рассеяния света ИК диапазона (Premier Instruments).

• Измерители акустических свойств, включая скорости пробега акустических волн и величину ослабления акустических колебаний, доплеровский сдвиг и т. д.

Электрофизические и радиационные сенсоры чрезвычайно чувствительны к изменению минерализации воды, поскольку электропроводность и поглощающие свойства сильно зависят от концентрации солей. Частичным недостатком электрофизических и оптических сенсоров является низкая чувствительность к соотношению жидкие углеводороды/ вода, при высоком содержании газа. Поэтому такие измерители можно использовать либо в комбинации с компонентным измерителем другого типа, определяющим удельное газосодержащие, либо в составе двухфазного сепараторного расходомера, где жидкость отделяется от газа. Большинство промышленных многофазных расходомеров использует комбинацию компонентных сканеров на разных физических принципах, применяя независимые измерения для взаимной корректировки и определения структуры потока.

Резюмируя вышеизложенное, получаем, что в настоящее время замерные системы и методики замеров не могут обеспечить одинаковую достоверность получаемой информации при учете экономического фактора: чем выше точность системы измерения, тем выше её стоимость и ниже экономическая эффективность. Поэтому очень актуально развитие существующих систем сбора информации на основе систем погружной телеметрии ( ТМС) и групповых замерных установок ( ГЗУ) как с точки зрения методики обработки информации, так и модернизации аппаратуры.

Достоверность промысловой информации. Обобщая приведенную выше информацию о замерных системах, запишем как прямую, так и обратную задачи, связанные с устьевыми замерами. Предположим, нас интересует накопленная добыча по одной скважине за сутки. Для двухкопонентного трехфазного потока в предположении постоянства газового фактора ( что верно для большинства добывающих скважин) можно записать:

Где ![]() суточный замер накопленной фазы j (т.е. j=1,2, так как мы имеем две фазы — воду и нефть),

суточный замер накопленной фазы j (т.е. j=1,2, так как мы имеем две фазы — воду и нефть), ![]() мгновенный дебит i-ой скважины по данной фазе.

мгновенный дебит i-ой скважины по данной фазе.

В связи с отсутствием мгновенных замеров интеграл в правой части уравнения заменяется произведением часового замера накопленной добычи на заданный интервал времени в часах: Δt

![]()

Где ![]() соответственно усредненные накопленные показатели скважины за сутки по жидкости и усредненная насыщенность по данной фазе,

соответственно усредненные накопленные показатели скважины за сутки по жидкости и усредненная насыщенность по данной фазе, ![]() эмпирические факторы, влияющие на достоверность данных замеров.

эмпирические факторы, влияющие на достоверность данных замеров.

f1— «человеческий» фактор, который учитывает соблюдение расписания проведения замеров, включая соответствие временным интервалам и добросовестность выполнения работ ( наличие фиктивных записей) , точность выполнения замеров, включая соблюдение последовательности операций, умышленные искажения данных — «расписывание» добычи и т. д.

f2— технологический фактор, в который входит как погрешность замерных устройств, так и возможные утечки, паразитные перетоки через переключатель, взаимное влияние скважин друг на друга, нестабильность работы насосных систем и т. д.

f3— гидродинамический фактор, в который входит пульсирующие режимы работы, как отдельных скважин, так и всего месторождения.

Достоверность получаемой информации зависит от перечисленных факторов, каждый из которых влияет на итоговую погрешность измерений. Современные замерные системы, хотя и обладают высокой точностью, всё же не могут исключить сразу все факторы из выше перечисленных, а лишь минимизируют технологический и/ или гидродинамический, но по понятным причинам не могут учесть «человеческий» фактор.

Прямая задача формулируется следующим образом – при замерах на скважине или скважинах в условиях куста необходимо минимизировать три фактора, напрямую влияющих на достоверность замеров. Это возможно, как технически, так и математически – используя специальные алгоритмы, в общих чертах, описанные далее. Обратная задача – по известной точной сумме каждой из фаз ![]() необходимо восстановить значения трех факторов в зависимости от времени, что позволит определить дебиты по каждой скважине. Решение прямой и обратной задачи важно для повышения точности учёта нефтегазодобычи, построения моделей резервуаров и т. д.

необходимо восстановить значения трех факторов в зависимости от времени, что позволит определить дебиты по каждой скважине. Решение прямой и обратной задачи важно для повышения точности учёта нефтегазодобычи, построения моделей резервуаров и т. д.

Информационная система

Погрешность различных измерений – понятие, традиционно относящееся к метрологии. В этой области снижение погрешности достигается в основном техническими средствами – усовершенствованием оборудования, или методиками измерения, но значительно реже [3]. При измерениях такого сложного параметра, как поток многофазной многокомпонентной среды на устье добывающей нефтегазовой скважины, вопрос погрешности относится не столько к совершенству измерительной аппаратуры, сколько к достоверности построенной физической модели измеряемой среды и устройства. Поэтому имеет смысл говорить не о погрешности измерений дебитов, а о достоверности измеряемой информации [4].

Непрерывные непрерывные измерения дебитов являются крайне важными для решения вопросов, связанных с разработкой нефтегазовых месторождений как локально, так и для всего месторождения в целом. Обратим внимание, что имеется очевидное соответствие между погрешностью и разрешающей способностью измерительной системы и ее стоимостью. Поэтому сейчас актуальна задача определения степени достоверности информации о дебитах, накопительной добыче и других параметров, измеренных и определенных с помощью различных устройств. Эти устройства представляют собой широкий парк различных измерительных систем, основанных как на принципе разделения смеси и измерении дебита каждой из компонент, так и большого количества многофазных измерительных устройств, которые проводят измерения без каких-либо вмешательств в поток. Наиболее распространенными являются ГЗУ, подключенные сразу к нескольким скважинам через гидравлическую коммутирующую систему и обеспечивающие измерения в переключаемом периодическом режиме. Такие замерные системы обычно содержат в своем составе сепараторы, но могут применяться и многофазные расходомеры.

Поскольку значительный вклад в общую информационную картину такой системы дает интерполяция данных между замерами, мы предлагаем делать количественную оценку эффективности замерных систем, основываясь на теории информации. Наиболее приемлемый подход для определения информативности системы мониторинга добычи – вероятностный, с привлечением энтропии как меры информационной ёмкости, т. е. количества битов, необходимого для кодирования значения переменной, чтобы оно удовлетворяло требованиям точности [ 5 ] . Очевидно, что источником информации является изменение характеристик системы добычи. Поэтому поток информации о системе добычи I (t, δ, Δt) есть функция времени (t), требуемого разрешения системы мониторинга (δ) и временной задержки между измерениями (Δt). В общем случае система мониторинга не позволяет воспринимать всю информацию об изменениях системы добычи, поэтому для количественного сравнения эффективности различных систем мониторинга вычисляются информационные потери dI [6]:

![]()

Где ![]() — шаги по времени,

— шаги по времени, ![]() — временной интервал между измерениями;

— временной интервал между измерениями; ![]() — разрешение измерителя;

— разрешение измерителя; ![]() — информационный поток измерителя;

— информационный поток измерителя; ![]() — функция восприятия информации, которая учитывает наложение событий и принимает значения

— функция восприятия информации, которая учитывает наложение событий и принимает значения ![]()

— вероятность появления заданного значения ![]() .

.

Конечная цель проектирования системы расходометрии – максимизировать ![]()

чтобы минимизировать потери информации dI, которые ),(FMtδη ),,(FMFMFMrttIΔδ Поскольку информация генерируется при возникновении каких-либо изменений в добывающей системе, то можно существенно расширить информационную емкость системы мониторинга, производя измерения только на тех скважинах, на которых происходят изменения. Это позволит удовлетворить одно из важных требований к измерительной системе – возможность достоверного определения момента возникновения какого-либо события, причины его возникновения и местонахождение источника на месторождении, а также оценки его масштабов.

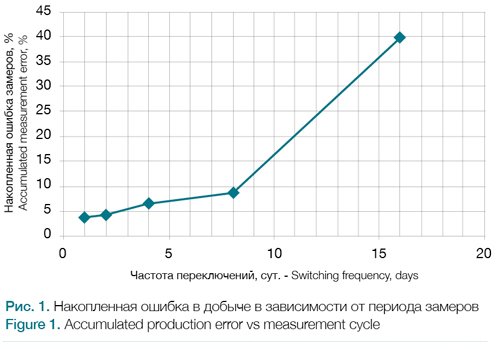

Измерения с переключением по событиям. Современные ГЗУ предназначены для измерений на объединенных в один куст нескольких скважинах, однако погрешности, обусловленные пропуском информации, в этом случае нарастают как √n, где n – число скважин и суммарная погрешность накопленной добычи — значительно увеличивается. Решением подобной проблемы становится увеличение частоты переключений между скважинами, однако в действительности эта частота ограничена как соображениями экономии ресурса гидравлического коммутатора, так и постоянной времени сепарации. Выявление любых событий на скважинах будет происходить с задержкой на время, сопоставимое со временем полного цикла переключений для всех скважин куста.

Нами было проведено информационное моделирование системы гидродинамически связанных объектов, в которой задавались события определённого типа. Поскольку в такой системе все параметры течения вычисляются и известны с любой наперёд заданной точностью и временным разрешением, то имеем приближение идеальной измерительной системы с неограниченной информационной емкостью. Далее было рассмотрено приближение реальной замерной системы, фиксирующей ограниченный и/ или неполный набор данных с искусственно уменьшенным временным разрешением, на которые были наложены шумы разнообразной природы. В качестве измеряемых параметров были выбраны непрерывные термобарометрические измерения на устьях скважин, дополненные показаниями расходов низкой точности, и наконец, отдельные данные покомпонентных дебитов с ГЗУ, подключенной через гидравлический коммутатор.

В качестве примера на Рис. 1 приведена ошибка в определении накопленной добычи по системе скважин, в зависимости от периода переключений ГЗУ между ними. Математическое моделирование показало, что замерная система с коммутацией по событиям может иметь на порядок меньшую суммарную ошибку в накопленной добыче, поскольку достаточно только одного высокоточного кустового расходомера. Кроме того, такая замерная система сокращает износ гидравлического коммутатора – запорной арматуры, до необходимого минимума.

Для распознавания событий по показаниям от датчиков возможно применение как традиционных алгоритмов, основанных на построении корреляций в измеряемых данных [7] и определении фрактальных характеристик временных зависимостей [8], так и использование новейших алгоритмов на основе функции конкурентного сходства [9], позволяющих вводить количественные оценки достоверности различных данных.

Система анализа и обработки промысловой информации

Еще одним важным аспектом построения системы является изучение промысловой информации, содержащей большое количество пропусков и некорректных величин для создания консолидированной структуры данных, готовой для дальнейшего применения.

Несмотря на несовершенство имеющихся измерительных систем, возможна математическая обработка таких данных для решения ряда задач. Отличительной чертой опробованных решений является комплексный подход к промысловым данным, состоящий в анализе их как функции времени, а не только мгновенных или усреднённых значений.

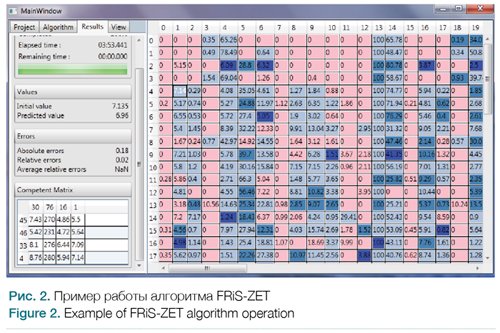

Фильтрация и интерполяция данных. Данные могут содержать большое количество пробелов и ошибок. В качестве решения предлагается алгоритм для заполнения пробелов FRiS-Z E T на основе функции конкурентного сходства [ 9 ] и поиска ошибочных данных. Работа алгоритма можно описать следующими этапами:

1. Для заполнения данного элемента из исходной матрицы «объект-свойство» размера M*N выбираются наиболее компетентные строки и столбцы, и из них формируется компетентная подматрица, состоящая из m, m ≤ M, строк и n, n ≤ N, столбцов.

2. На втором этапе автоматически подбираются параметры в формуле, используемой для предсказания пропущенного элемента, и оценивается ожидаемая ошибка предсказания пропущенного элемента.

3. Выполняется непосредственно прогнозирование элемента

На Рис. 2 программный комплекс на вычисляет компетентную матрицу ( внизу слева) и строит прогноз каждой ячейки. Алгоритм может работать в двух режимах: заполняя пробелы в таблицах или проверяя заполненные ячейки на соответствие общим шаблонам массива данных ( потенциально некорректные данные подсвечиваются на Рис. 2 более темным цветом) .

Преимуществом алгоритма является использование функции конкурентного сходства, с помощью которой из всего массива данных выбирается только небольшая компетентная часть, наиболее подходящая для заполнения данной пустой клетки или обнаружения ошибки в уже заполненной [10], а также вводится мера достоверности сделанного прогноза на основе значения компактности компетентной матрицы, участвовавшего в предсказании данного элемента. Это позволяет существенно повысить скорость и точность работы данного алгоритма по сравнение с существующими аналогами.

Этот этап обработки данных обеспечивает получение данных с эквивалентной погрешностью, которые могут быть использованы для дальнейших вычислений и построений — для создания корреляционных моделей, мониторинга и распознавание событий, гидродинамического моделирования, поиска связанных объектов, анализа на основе статистических оценок и т. д.

Дальнейшее применение данных. Проведение первичной подготовки данных и выделение характерных «гидродинамических событий» позволит получить более цельные и консолидированные массивы, которые можно применять для решения задач более высокого уровня интеграции, связанных с оптимизацией технологических процессов.

Заключение

Построение интеллектуального месторождения состоит в создании и настройке системы обратной связи между исполнительными устройствами и измерительными системами для правильного функционирования. В этой работе сделана попытка затронуть вопросы формирования базиса интеллектуального месторождения, включая разработку программного пакета, реализующего экспертную систему, а также системы многофазной расходометрии, обеспечивающая минимизацию потерь информации при измерениях. В дальнейшем мы планируем более подробно осветить все эти вопросы, включая алгоритмы обработки данных и информационный подход к оценке измерительных систем.

Список литературы

1. Байков И. Р. , Смородов Е. А. , Ахмадуллин К. Р. Методы анализа надежности и эффективности систем добычи и транспорта углеводородного сырья. — М. : ООО «Недра-Бизнесцентр», 2003 . — 275 с. : ил. \

2. Weatherford. LOWIS™ Life of Well Information Software. http://www.ep-solutions.com/solutions/Software/LOWIS.htm

3. espWatcher. A service for remote real-time surveillance and control electrical submersible pump systems. http://www.slb.com/content/services/artificial/submersible/espwatcher.asp.

4. Real Time Optimisation Approach for 15,000 ESP Wells S. Zdolnik, A. Pashali, D. Markelov, M. Volkov//SPE 2008.

5. Shneiderman B. Tree visualization with Tree-maps: A 2-d space-filling approach. ACM Transaction on graphics. – 1992. – Vol. 11. – № 1 .

6. Загоруйко Н.Г. Прикладные методы анализа данный и знаний. 1999г.

7. Methods of Recognition Based on the Function of Rival Similarity N. G. Zagoruiko, I. A. Borisova, V. V. Dyubanov, and O. A. Kutnenko Sobolev Institute of Mathematics, SB RAS//MATHEMATICAL THEORY OF PATTERN RECOGNITION.

8. Рязанцев А. Э. «Phase Meter for the Oil-Water-Gas Mixture» (ММИФ «Интерра» 2011г.)

9. Рязанцев А. Э. « Алгоритм заполнения пробелов в эмпирических таблицах F R i S -Z E T и его применение для решения задачи анализа данных нефтегазовых месторождений» , (МНСК, 2012)

10. http://math.nsc.ru/~wwwzag/

11. Jeffery I., Higgins D., Culhane A.: Comparison and evaluation of methods for generating differentially expressed gene lists from microarray data, BMC Bioinformatics, 2006, 7:359. (http://www.biomedcentral.com/1471-2[9]5/7/359)

12. Рязанцев А. Э. « Интеллектуальная экспертная система анализа промысловых данных и оптимизации добычи нефти и газа» . Международная научно- практическая конференция « Интеллектуальное месторождение: мировая практика и современные технологии» .

10 -11 мая 2012 г.

Ульянов Владимир Николаевич, к.т.н., Технический директор НовосибирскНИПИнефть

Торопецкий Константин Викторович, Ведущий эксперт, НовосибирскНИПИнефть,

Рязанцев Антон Эдуардович, Генеральный директор, «ИК ЦТО»