Внутрискважинный мониторинг в концепции «умной» скважины

Задача контроля профиля протока и других параметров в добывающих скважинах является неотъемлемой при оптимизации добычи нефти и газа. В статье изложена концепция постоянного внутрискважинного мониторинга интервала перфорации действующей скважины с помощью постоянного устройства, способного измерять с высокой разрешающей способностью ряд параметров потока (температура, давление, обводнённость, расход и т.д.) подвешенного к приему погружного ЭЦН. Питание устройства, а также передача данных на поверхность осуществляется через систему телеметрии насоса (обычно входящую в стандартную компоновку).

Введение

В настоящее время в нефтегазовой отрасли активно развивается концепция умной скважины, которая заключается в оснащении скважин средствами контроля параметров в режиме реального времени. В данной статье пойдёт речь об исследовании действующих скважин в процессе эксплуатации, т.е. перманентного скважинного мониторинга, нацеленного в первую очередь на определение профилей притока в интервале перфорации для добывающих скважин [1]. Сейчас профили притока изучаются методами ГИС, т.е. скважина останавливается, глушится, извлекается компоновка и спускается кабельный каротажный комплекс, включающий широкий набор инструментов, затем комплекс извлекается и обратно спускается компоновка. В общей сложности данная операция занимает порядка недели и включает как минимум 3 спускоподъёмных операции. В состав каротажного комплекса входит как правило локатор муфтовых соединений колонны и зон перфорации, измеритель естественной гамма активности горных пород (для привязки по глубине на основании данных ГК), гамма-плотномер среды, блок термобарометрии, электромагнитный влагомер. Альтернативой является активно продвигаемая концепция умного хвостовика, позволяющего спускать в скважину волоконно-оптические измерительные системы (DTS, FBG и т.д.).

В данной работе предлагается концепция системы перманентного внутрискважинного мониторинга, которая позволяет наблюдать за течением в интервале перфорации в реальном времени в действующей скважине без необходимости остановки и спуска специального каротажного комплекса. Это означает размещение в стволе скважины набора датчиков, подвешенных как гирлянда под ЭЦН. Наиболее дешевой в реализации и в то же время очень информативной является распределённая термометрия – измерение профиля температуры в стволе действующей скважины. Будучи дополненной акустическими датчиками плотности и электромагнитным влагомером данная измерительная система становится мощным инструментом для определения покомпонентного профиля притока. Питание и передача данных от измерительной системы обеспечивается через кабельный канал погружной телеметрии ЭЦН, т.е. задействует уже имеющееся оборудование и без излишних сложностей встраивается в действующие системы АСУТП на месторождении.

Актуальность

Определение профилей притока в эксплуатационных скважинах является задачей, от корректного решения которой во многом зависит принятие решений по максимально эффективной разработке месторождений нефти и газа или проведению работ по капитальному ремонту конкретной скважины. Основными задачами, решение которых осуществляется при выполнении комплексов ГИС являются:

- Выравнивания профиля притока.

- Проведения ремонтно-изоляционных работ для блокирования определенных интервалов.

- Определение максимально отдающих, а следовательно наиболее перспективных для разработки интервалов притока или наоборот потенциально опасных на предмет обводнения.

- Определение слабо отдающих или не работающих интервалов, которые в дальнейшем могут быть подвержены работам по интенсификации притоков (кислотные обработки, ГРП и т.п.) с целью увеличения добычи.

Система определения работающих толщин и профилей притока подразумевает анализ интервалов притоков и поглощений, включающий обязательную оценку интервальных расходов. Состав притока и отдающих интервалов, количественная оценка интервальных дебитов по компонентам продукции, добываемой из скважин — воды, нефти, газа. Основная цель, которую определении профилей притока — установка и распределение добываемого флюида с учетом мощности исследуемого горизонта. Плохая цементация скважины или не герметичность обсадной колонны могут привести к проникновению воды по стволу скважины и, как следствие, к общему обводнению пласта. Подобное пагубное влияние может привести к возникновению различных дефектов в конструкции, таким образом тщательное изучение физических свойств и технических параметров скважины должно предварять анализ интервалов обводнения и поглощения.

Физические основы измерительной системы

Термометрия основана на регистрации температуры в стволе скважины, обычно связанной с продуктивным пластом перфорационными отверстиями или открытым фильтром. Специальным предметом изучения являются искусственные поля в интервалах пластов, заколонных перетоков и др. при разработке месторождений методами ПГИ.

Применение термометрии:

- Определение интервалов притока (закачки) флюида;

- Определение заколонных перетоков флюида;

- Определение мест не герметичности НКТ и обсадной колонны;

- Определение высоты подъема цемента за колонной.

- Определение высоты трещин ГРП, уровня флюида в скважине, интервалов перфорации после прострела и др.

В среднем величина статического геотермического градиента приблизительно равна 0.03°С/м, однако может существенно варьироваться между районами ввиду различной теплопроводности пород и их насыщающих флюидов.

Термограмма в работающей скважине будет отражать все тепловые возмущения связанные с течением флюидов в пласте и скважине. Со временем после окончания динамических процессов (скважина остановлена) температура в скважине стремится к единому статическому распределению.

Вследствие адиабатического расширения жидкостей и газов при прохождении через пористые среды и влияния дроссельного процесса наблюдаются термические эффекты. Адиабатическое расширение жидкостей и газов, сопровождающееся понижением температуры, незначительно влияет на температурные изменения внутри пласта и забоев действующих скважин вследствие большой теплоемкости системы горных пород. Заметные изменения температуры на забоях скважин происходят вследствие дроссельного процесса. При этом интенсивность изменения температуры характеризуется коэффициентом Джоуля -Томсона, который представляет собой частную производную от температуры Т по давлению р при постоянной энтальпии Н.

По термометрии интервалы поступления флюида в скважину отмечаются по изменению температуры относительно геотермической за счет дроссельного эффекта Джоуля-Томпсона и эффекта калориметрического смешивания.

Расширение газа в интервале притока в стволе скважины сопровождается проявлением дроссельного эффекта — появляется отрицательная аномалия температуры. Приток жидкости из пласта обычно сопровождается нагреванием.

Существующие аналоги

Для термометрии применяется широкий спектр инструментальных решений, которые можно подразделить на 2 группы.

Электрические датчики:

• Термосопротивления;

• Термопары;

Оптические датчики:

• Волоконно-оптические распределённые линии (DTS), основанные на температурной зависимости эффекта неупругого рассеяния (рамановского) оптического

излучения в многомодовом кварцевом волокне; Сканирование по длине осуществляется методом

• Точечные брегговские измерители температуры и давления (FBG), основанные на зависимости линии пропускания интерференционного фильтра – брегговской решетки, от деформации решетки, обусловленной как термическим расширением, так и внешним гидростатическим сжатием. В этом случае используется одномодовое кварцевого волокно, на котором методом локального нагрева серией оптических импульсов модулируется коэффициент преломления (переходы между стекловидной и кристаллической фазы в области нагрева), создающий брегговскую решетку.

Широко применяемые каротажные приборы (НПФ Геофизика, НИИД-50 Сова, ПКФ Геотех) оснащены платиновым термосопротивлением, обеспечивающим измерение температур до 280°С с разрешением до 0.003°С и точностью ±0.1 — 0.5°С. Путём цифровой обработки можно улучшить разрешающую способность до 0.00015°С ценой удлинения времени измерения.

Волоконно-оптические распределённые линии (DTS) на рамановской спектроскопии позволяют работать в существенно более широком диапазоне температур – до 700°С, однако существенно уступая по разрешению – 0.1°С при измерении абсолютных градиентов и 0.01°С при измерении относительных изменений градиентов температуры, и точности – ±0.1 – 1°С, обладая пространственным разрешением 0.25 – 1 м. В свою очередь точечные термометры на брегговских решётках (FBG) позволяют достичь разрешения до 0.01°С при чуть такой же точности ±0.1°С, но чуть меньшем диапазоне – до 300°С. Дрейф не превышает 0.1°С/год. Однако все волоконно-оптические системы подразумевают, что кабель выводится на поверхность через лубрикатор высокого давления на устье и только там подключается к оптическому блоку регистрации. Скважинного исполнения DTS- и FBG-регистраторов в настоящее время не существует и никем не разрабатывается. Всё это существенно увеличивает стоимость измерительной системы на волокно-оптических линиях, поскольку независимо от мощности продуктивного интервала, который необходимо наблюдать, оптическое волокно необходимо протянуть на всю глубину от устья до исследуемого интервала.

Несмотря на большую привлекательность DTS, как например, большая дистанционность измерений и отсутствие каких-либо электрических сигналов и цепей, для решения большинства задач ГИС методами термометрии данное решение явно не годится в силу низкой разрешающей способности. Применение оптоволоконных систем как правило ограничено конструктивными особенностями скважины, и предполагается применение т.н. «умных» хвостовиков, поставляемых рядом нефтесервисных компаний, как готовое решение, которое однако необходимо закладывать уже на этапе строительства скважины, и невозможно применять на уже действующих [2].

Для барометрии в условиях скважины применяются датчики, основанные на тензометрическом (давление вызывает деформацию жесткого элемента, которая изменяется тензодатчиками), пьезорезистивном (давление вызывает деформацию и изменение сопротивления полупроводникового датчика SOI) и резонансном (давление вызывает деформацию кристалла кварца, включенного в частотозадающую цепь генератора) принципах. Наиболее точными и стабильными являются именно резонансные датчики давления. Предельное измеряемое давление может составлять 10 – 150 МПа при разрешении 0.01 – 0.00005% от полной шкалы, и точности ±0.02 – 0.1% от полной шкалы. Дрейф обычно составляет не более ±0.02 МПа/год. Как выше было сказано, FBG-сенсор изменяет сразу пару параметров – температуру и давление, таким образом предельное давление составляет 70 – 150 МПа при разрешении 0.0002 МПа и точности ±0.015 МПа. Стабильность оптического датчика существенно выше, и дрейф не превышает ±0.003 МПа/год.

Для влагометрии в условиях скважины применяются датчики электрического сопротивления среды. Как правило это ограничивает рабочий диапазон обводнённости 0 – 60%. Обычно точность оказывается не хуже ±2% в диапазоне 0 – 30% и ±5% в диапазоне 30 – 60% при разрешении 0.03 – 0.1%. Несмотря на невысокую точность, этого оказывается достаточно для распознавания прорывов воды и выделения заводнённых интервалов, подлежащих изоляции.

Дебитометрия в стволе скважины обычно осуществляется турбинными расходомерами, позволяющими измерять линейную скорость потока до 15 – 50 м/мин с порогом чувствительности 0.05 – 0.3 м/мин (динамический диапазон 300 – 100) при точности ±2 – 5% и разрешении 0.1 – 0.15 м/мин. Соответственно расход получается умножением линейной скорости потока на площадь сечения турбины.

Предлагаемое решение

Предлагаемое решение нацелено в первую очередь на мониторинг при эксплуатации скважин с механизированным принципом добычи, т.е. оснащённых погружным ЭЦН. Механизированная добыча широко распространена на нефтегазовых месторождениях Западной Сибири. Здесь пластовые условия обычно составляют 90 – 110°С и давления до 20 – 30 МПа. Мощности продуктивных пластов 10 – 30 м, глубина залегания до 2000 – 3000 м. При механизированной добыче забойное давление подбирают таким образом, чтобы избежать разгазирования пластового флюида в интервале перфорации, и это обычно составляет 10 – 20 МПа. Пластовый флюид представляет собой водонефтяную эмульсию с объёмным содержанием воды до 60% и умеренным газовым фактором до 100 м3/т. Дебит по жидкости сильно варьируется, но не превышает 20м3/ч. ЭНЦ располагается над интервалом перфорации на такой высоте, чтобы на давление на подаче насоса (забойное за вычетом гидростатического давления столба жидкости) соответствовало оптимуму напорно-расходной характеристики. Обычно это составляет 100 – 200 м. Таким образом, на подаче насоса давление оказывается ниже точки разгазирования, и в жидкости появляются пузырьки газа.

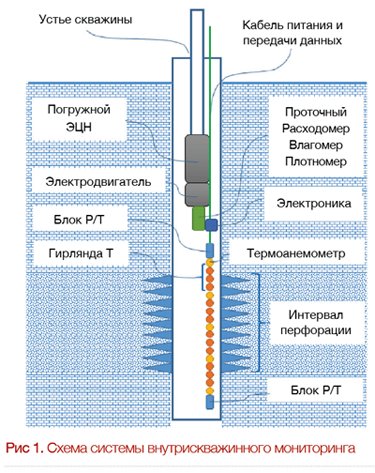

Измерительные узлы и электроника должны быть спроектированы на рабочие условия: температура до 150°С, давление до 30 МПа. Таким образом, наиболее целесообразной считаем внутрискважинную систему, включающую следующие измерительные узлы, см. Рис 1.

- Дискретную систему из гирлянды платиновых термосопротивлений, обеспечивающих измерение температуры в диапазоне 0 – 150°С с точностью не хуже ±0.3°С и разрешением не хуже 0.003°С. Пространственное разрешение при определении профиля температуры определяется уже частотой расположения датчиков и ограничивается размером самих термодатчиков. Для хранения каждого измеренного значения требуется не менее 16 бит.

- Термоанемометрические расходомеры (термокондуктивные дебитомеры), расположенные на той же самой гирлянде термосопротивлений, но уже в большим пространственным шагом.

- Точечный датчик забойного давления и температуры, находящийся на нижнем конце гирлянды датчиков, обеспечивающий измерение давления до значений 30 МПа при точности не хуже ±0.02% от полной шкалы (±6 кПа) и разрешении не хуже 0.002% от полной шкалы (600 Па). Для хранения каждого измеренного значения требуется не менее 24 бит.

- Расходомер турбинного типа, расположенный непосредственно под ЭЦН, с динамическим диапазоном не менее 100, верхний предел которого определяется возможностями конкретной скважины.

- Влагомер емкостного типа, сопряжённый с расходомером, обеспечивающий измерение удельного объёмного влагосодержания в жидкости в диапазоне 0 – 60% с разрешением не хуже 1% и точности не хуже ±5%.

- Вибрационный проточный плотномер, сопряжённый с расходомером, обеспечивающий измерение плотности среды в диапазоне значений 0.7 – 2 г/см3 с разрешением 0.01% и точностью не хуже 0.1%, а также вязкости в диапазоне 1 – 100 сСт.

Очевидно, что основным источник генерации данных в данной системе является гирлядна термодатчиков. При интервале наблюдения 10 – 30 м и частоте расположения 0.5 м, гирлядна включает 20 – 100 датчиков. При частоте опроса 1 Гц получается поток данных (20 – 60) . 16 бит × 1 Гц = 320 – 960Бит/с. Таким образом, предлагаемая система внутрискважинного мониторинга предъявляет требования к пропускной способности линии связи не менее 1 Кбит/с. Применяемые в настоящее время кабельные каналы погружной телеметрии как цифровые, например, производства ПК «Борец» и «ИРЗ ТЭК», так и аналоговые, например, производства «Электрон» и «АЛНАС» (могут встраиваться прямо в ПЭД) полностью удовлетворяют данному требованию.

Внутрискважинная система опционально может дополняться устьевым модулем, включающим блок термобарометрии, расходомер, плотномер, влагомер и т.д. Таким образом, имея данные по стволу скважины, параметры работы ЭЦН и данные с устья скважины, становится возможным получить целостную картину работы скважины и оперативно принимать решения по разработке. Целостная система внутрискважинного и устьевого мониторинга ложиться в основу интеллектуальной системы распределённого мониторинга продуктивных параметров группы нефтегазовых скважин, как это было предложено в работе [3]. Ранее было показано, что подобная системы обладает существенно более высокой информативностью и точностью замеров даже при использовании всего одного точного расходомера в совместном доступе [4].

Комплектация и дизайн внутрискважинной системы измерения во многом определяется способностью и рисками комплектации скважины [5]. Поскольку термометрия предъявляет высокие требования к характеристикам датчиков, а система должна автономно функционировать в достаточно жестких условиях в течение длительного времени без ухудшения метрологических характеристик внутри скважины, считаем необходимым специальную разработку скважинной электроники. Особо внимание требуется уделить разработки системы накопления данных (EEPROM) и источников батарейного питания, способных работать длительное время при повышенных температурах. Что касается контроллеров флеш-памяти, то у серийных изделий возникают проблемы с функционированием блока стирания, которое прикладывает высокое напряжение для обнуления блока флеш-памяти, это по сути DC-DC преобразователь. Узел автономного питания необходим на случай сбоя питания с поверхности, в этот момент могут быть получены и записаны весьма ценные данные по остановке турбины ЭЦН. В настоящее время существуют высокотемпературные Li-SoCl2 с рабочей температурой до 150/165/200°С батареи емкостью до 800/70/15 Вт-ч соответственно. При температурах до 120°С годятся NiMh батареи, обладающие типовыми емкостями до 100 Вт-ч. Существуют высокотемпературные микросхемы EEPROM емкостью 32 Мбит и рабочей температурой до 210°С.

Существует проблема долговременной стабильности датчиков давления, поскольку в условиях высоких температур начинает «плыть» сам эталон жесткости. Во время плановой замены или ревизии ЭЦН извлекается компоновка скважины вместе с измерительной системой и проводятся необходимые поверочные тесты с целью выявить, а затем и заменить датчики, утратившие свои метрологические характеристики. Концепция самокалибрующейся системы состоит в установке избыточного количества датчиков и анализа набора измерений на предмет выявления и корректировки неверных значений в наборе эмпирических данных [6]. Таким образом можно не только выявить сбойный датчик, но и скорректировать его характеристику.

Заключение

В статье рассмотрена техническая возможность реализации постоянного внутрискважинного мониторинга интервала перфорации действующей скважины с помощью постоянного устройства, способного измерять с высокой разрешающей способностью ряд параметров потока (температура, давление, обводнённость, расход и т.д.) подвешенного к приему погружного ЭЦН. Питание устройства, а также передача данных на поверхность осуществляется через систему телеметрии насоса (обычно входящую в стандартную компоновку). Внутрискважинная система опционально может дополняться устьевым модулем, включающим блок термобарометрии, расходомер, плотномер, влагомер и т.д. Таким образом, имея данные по стволу скважины, параметры работы ЭЦН и данные с устья скважины, становится возможным получить целостную картину работы скважины и оперативно принимать геолого-технологические решения.

Таким образом, концепция «умной» скважины должна быть дополнена системой внутрискважинного мониторинга, одна из возможных реализаций предложена в данной статье.

Список литературы

1. Баженов В.В., Имаев А.И., Дубровский В.С., Киргизов Д.И., Исследования действующих скважин в процессе эксплуатации по новым технологиям в ООО «ТНГ-Групп», Бурение и нефть 7-8 (2011). http://burneft.ru/archive/issues/2011-07-08/13

2. В.А. Исаев, Оптоволоконные технологии для “интеллектуальных скважин” и геофизических исследований нефтяных, газовых и нагнетательных скважин, «Нефть. Газ. Новации» 11 (2011). http://neft-gaz-novacii.ru/NGN_11_11_isaev.pdf

3. Ломухин А.Ю., Черемисин А.Н., Торопецкий К.В., Рязанцев А.Э., Интеллектуальная система распределённого мониторинга продуктивных параметров добывающих скважин, Вестник ЦКР Роснедра 4 (2013). http://www.oilvestnik.ru/481.html

4. Рязанцев А.Э., Бучинский С.В., Черемисин А.Н., Торопецкий К.В., Ломухин А.Ю. Количественная оценка погрешности различных методов замеров дебитов газоконденсатных скважин при инструментальном контроле технологических режимов, Инженерная практика 6-7 (2013). http://glavteh.ru/files/04_InPraktika06-07-2013_Ryazantsev.pdf

5. Скопинцев С.П., Технология контроля расходов в обводненных нефтяных скважинах. http://www.smart-well.ru/term2011.pdf

6. Черемисин А. Н., Костюченко С. В., Торопецкий К. В., Рязанцев А. Э., Лукьянов Э. Е., Загоруйко Н. Г. Алгоритмы обработки результатов многофазной расходометрии в информационном обеспечении интеллектуального месторождения, Нефтяное хозяйство 6, 98 — 101 (2013).

Владимир Ульянов, к.т.н., технический директор, НовосибирскНИПИнефть

Александр Черемисин, к.т.н., директор тюменского филиала, НовосибирскНИПИнефть

Константин Торопецкий, ведущий эксперт, НовосибирскНИПИнефть

Антон Рязанцев, директор, Новосибирский Научно-технический центр