Мировой опыт добычи сланцевой нефти и возможности для Бажена и российских производителей оборудования

1. Сланцевая нефть в РФ и Бажен

В России основной объём ресурсов сланцевой нефти* располагается в баженовской, доманиковой, хадумской свитах, из которых первая является наиболее перспективной. Баженовская свита – группа нефтематеринских горных пород, выявленная на территории около 1 млн км2 в Западной Сибири. Свита залегает на глубинах 2-4 км, имеет небольшую толщину (от 20 до 60 м) и уникальное геологическое строение. Геологический потенциал свиты изучается с 1960-х годов (всего было пробурено не менее 800 скважин). На текущий момент объем геологических запасов углеводородов в баженовской свите достигает, по разным оценкам, от 18 до 60 млрд тонн, что свидетельствует об отсутствии единого подхода к разработке и технологической доступности Бажена.

*Под сланцевой нефтью понимается нефть, добываемая из сланцевых пород, а также так называемая light tight oil (LTO) – нефть, добываемая из коллекторов с низкой и сверхнизкой проницаемостью. На LTO приходится более 90% добываемой в мире сланцевой нефти, поэтому в отношении мировой добычи будет в основном использоваться термин LTO.

Текущая добыча на Бажене оценочно составляет 600 тыс. т/год. Основной вклад вносят скважины, удачно вскрывшие аномальные нефтяные линзы (в терминах нефтедобычи в США, так называемые sweet spots); их профиль добычи схож со скважинами на месторождениях с традиционными запасами. Геологическими исследованиями баженовской свиты и разработкой технологий, позволяющих осуществлять эффективную промышленную разработку, занимаются все крупные нефтяные российские компании при планомерной поддержке со стороны государства.

Энергетическая стратегия РФ до 2035 года (принята в 2020 г.) в составе комплекса «ключевых мер по решению задачи по обеспечению стабильного, при благоприятных условиях растущего уровня добычи нефти» определяет «введение в экономический оборот […] трудноизвлекаемых запасов (в том числе баженовской свиты), а также создание условий для развития малых и средних предприятий в этой сфере деятельности преимущественно на основе инновационных отечественных технологий и оборудования».

Прогнозы добычи сланцевой нефти в РФ сильно расходятся. По прогнозу ОПЕК*, уровень добычи составит 7-10 млн тонн в год в среднесрочной перспективе (2025-2027) и до 12-15 млн тонн в год в долгосрочной перспективе (2030-2035). ЛУКОЙЛ** прогнозирует достижение к 2030 году уровня в 32 млн т/год и к 2035 – 40 млн т/год. «Газпром нефть» планирует добычу компании на баженовской свите к 2025 году на уровне 10 млн тонн в год***.

*Отчёт World Oil Outlook (2020)

**Отчёт «Основные тенденции развития мирового рынка жидких углеводородов до 2035 года» (2019)

***Подробнее: https://www.gazprom-neft.ru/files/journal/SN175.pdf

2. Опыт добычи LTO в мире

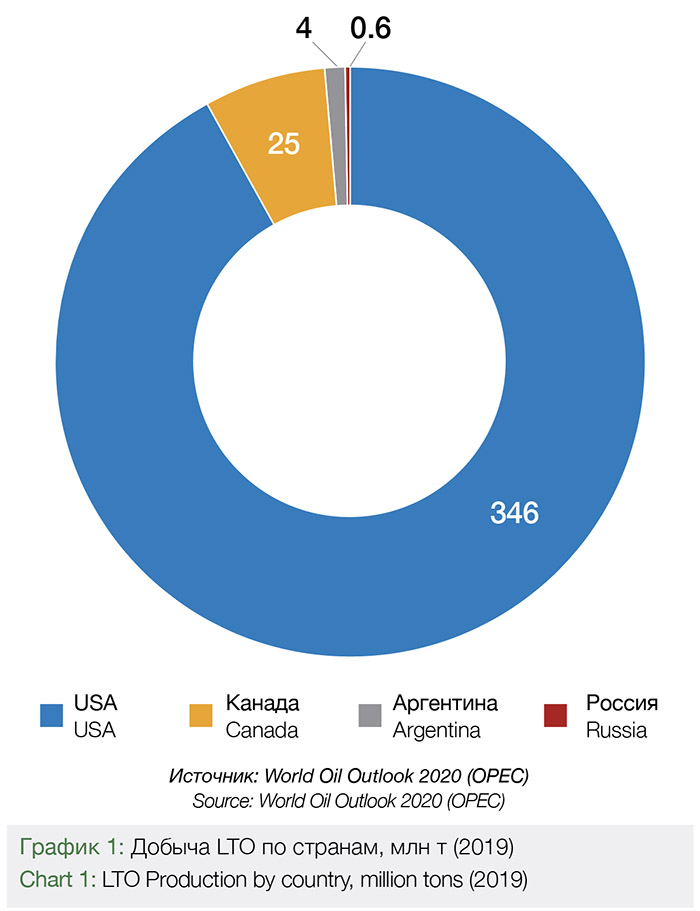

Мировая добыча LTO в настоящее время складывается из добычи в США, Канаде, Аргентине и России. Промышленная добыча LTO в Китае пока не началась, ведутся исследовательские и опытно-промышленные работы.

Основную добычу LTO обеспечивает США, где её доля от общей добычи нефти в 2019 году составила 57%. В Канаде и Аргентине доля LTO в добыче нефти внутри страны составляет 10% и 16% соответственно, в России — около 0,1%. Начало добычи LTO в Китае ожидается после 2020 года.

Крупномасштабная добыча LTO основывается на применении комплекса технологий, относящихся к направленному (горизонтальному) бурению и заканчиванию скважин системами многостадийного гидроразрыва пласта (МГРП).

Этапы развития и стратегии добычи

Развитие добычи LTO можно разделить на два этапа, каждый со своей характерной стратегией добычи: (а) этап интенсивного развития в 2012-2018 годах (в США и Канаде) и (б) этап экстенсивного развития, который начался в 2018-2019 годах и продолжается в настоящий момент.

Этап интенсивного развития

Этап охватывает период от начала масштабной добычи в США в 2012-13 гг. (аналогичный процесс в Канаде начался несколько позже) до перехода к экстенсивной стратегии в 2018-19 годах.

На этом этапе происходит формирование отрасли сланцевой добычи нефти в США и её проверка на прочность в ходе кризиса 2015-16 годов. Один из ключевых драйверов на данном этапе – доступность для операторов добычи дешёвых денег (кредитных и акционерных). Развитие отрасли происходит силами большого количества компаний среднего и малого размера, для которых является органичным высокорискованный подход (high risk, high reward). Крупнейшие нефтяные компании подключились к процессу на более поздней стадии (исключение – ExxonMobil, который приобрёл лидера сланцевой добычи XTO в 2009 году).

Стратегия добычи на этом этапе нацелена на максимизацию объёмов добычи на ранней стадии добычи (то есть, максимизацию начальных дебитов).

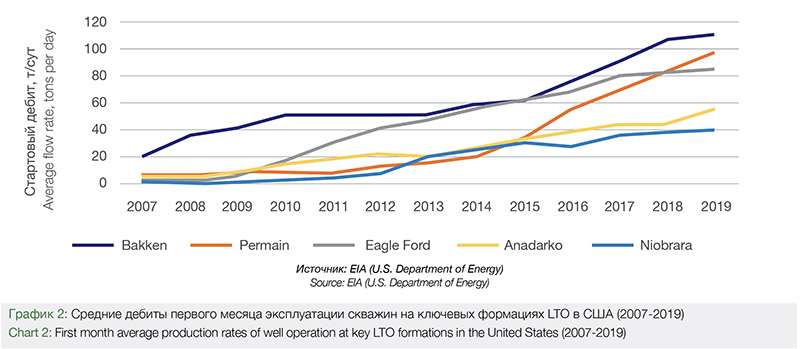

Технологический потенциал нефтегазодобывающей отрасли США (прежде всего сектора оборудования и сервиса для добычи) обеспечил, в особенности в ответ на кризис низких нефтяных цен 2015-16 годов, мощный рост начальных дебитов (см. график 2) за счёт инноваций в бурении и заканчивании (увеличение размеров искусственного коллектора за счёт роста взаимосвязанных параметров – длины горизонтальной секции скважин, количества стадий МГРП и объёма закачки проппанта).

Интенсивный характер добычи повлиял на тренды в эксплуатации скважин (СЭ) и в механизированной добыче.

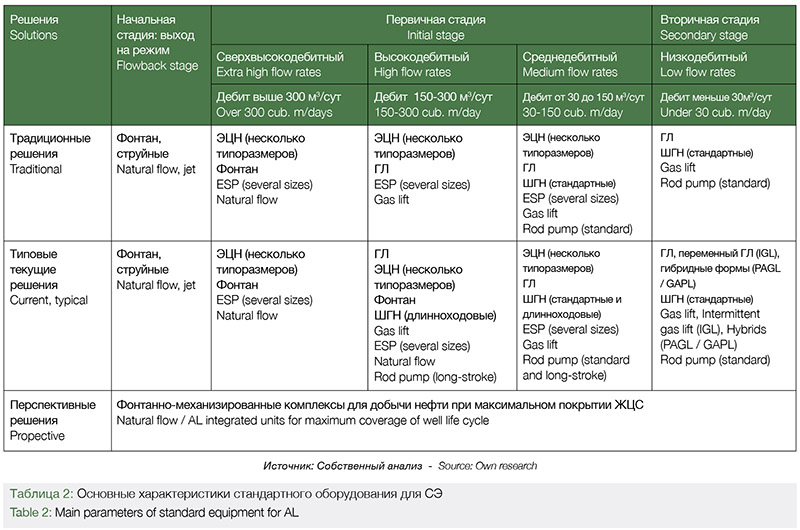

На начальной стадии наиболее активно применялись методы мехдобычи, перенесённые с «традиционной» добычи нефти – прежде всего ЭЦН как наиболее эффективный метод для высокодебитной стадии добычи.

Увеличение средней длины горизонтальных участков скважин и среднего количества стадий МГРП привело к росту осложнений, связанных с фазовой неоднородностью и неравномерностью потока. В результате сильно снизилась наработка насосного оборудования и, как следствие, активное развитие получил газлифт в силу относительной устойчивости к подобным осложнениям.

В добыче LTO в США газлифт стал приоритетным СЭ в условиях наличия источника недорогого газа (условия сильно различаются в зависимости от формации). Мощным импульсом для применения газлифта стал кризис 2015-16 годов. При этом, мехдобыча играла второстепенную роль в анти-кризисном сокращении затрат на добычу, а после преодоления кризиса её значимость ещё некоторое время оставалась относительно низкой.

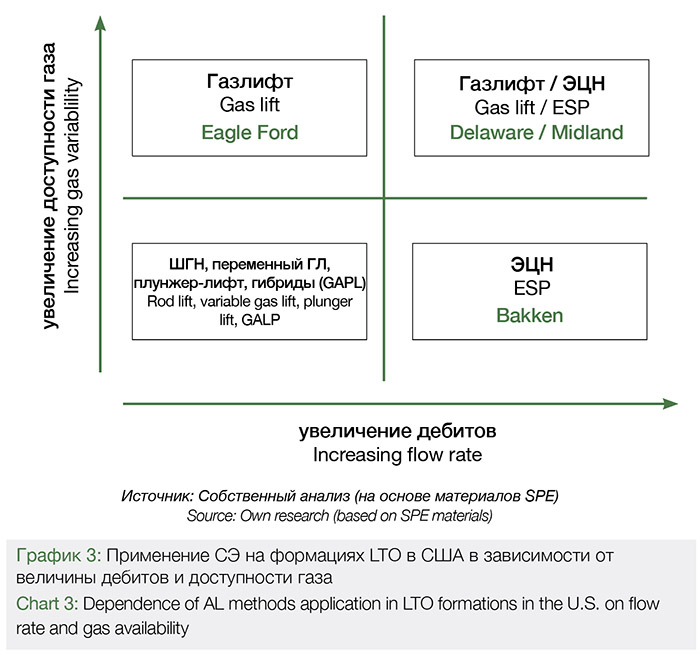

К 2018 году выбор СЭ на формациях LTO в США и Канаде структурировался в значительной степени на основе (а) уровня начальных дебитов и (б) доступности газа.

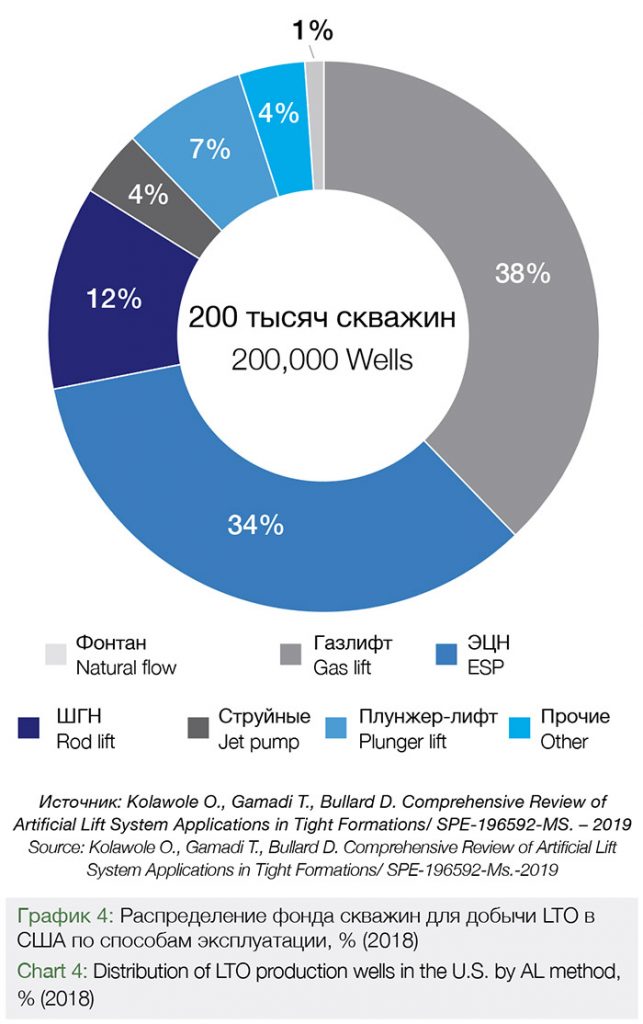

Газлифт и ЭЦН по состоянию на 2018-19 годы заняли сопоставимые доли рынка (по фонду скважин) – 38 и 34% соответственно. У каждого СЭ сформировались свои «защищенные» ниши, основанные на ограничениях по доступности газа, сверхвысоким дебитам и другим параметрам. ШГН продолжили применяться традиционным образом – для эксплуатации скважины от низкодебитного этапа до окончания жизненного цикла.

Для этого этапа характерно применение нескольких СЭ на протяжении жизненного цикла скважины (ЖЦС), что влекло за собой необходимость смены оборудования, остановки скважины и проведение их ремонтов (до шести за ЖЦС). Уровень операционных затрат (которые включают мехдобычу) существенно вырос, вместе с тем сформировав ресурс для управления себестоимостью добычи.

Эксплуатация скважин и мехдобыча в логике полного ЖЦС на этом этапе ещё не имели достаточно оснований для масштабной эффективной реализации.

Этап экстенсивного развития

Переход к данному этапу имел место в 2018-19 годах, в настоящее время он продолжается. В дополнение к США и Канаде происходит становление нового важного сланцевого игрока – Аргентины, для которого характерны важные особенности.

В добыче LTO в США/Канаде происходит смены «парадигмы»: ключевым текущим приоритетом становится финансовые «здоровье» и «дисциплина» у сланцевых компаний, имеющие целью получение приемлемого уровня возврата на капитал. Как следствие, видоизменяется стратегия добычи, которая теперь ориентируется на операционную рентабельность и устойчивое среднесрочное развитие. Важным фактором при формировании стратегии является значительное уменьшение возможностей технологий бурения и заканчивания по снижению себестоимости добычи. Таким образом, приоритетность управления операционными затратами становится сравнительно более высокой.

Данная стратегия добычи начала реализовываться до падения цен на нефть в марте 2020 г., в настоящем её актуальность только возросла.

В Аргентине на данном этапе в бассейне Vaca Muerta вступил в фазу промышленной добычи флагманский проект добычи сланцевой нефти под операторством аргентинской компании YPF. Партнёром YPF является Chevron, обладающий значительными технологическими и управленческими компетенциями.

Стратегия добычи на проекте учитывает мировой опыт (прежде всего США) добычи LTO и изначально ориентирована на максимизацию долгосрочного финансово-экономического результата (NPV). В рамках проекта реализуется планомерное комплексное формирование всех звеньев отрасли сланцевой добычи для высокоэффективного «индустриального» подхода (factory model), после чего с 2018-19 годов началось масштабное строительство горизонтальных скважин. Добыча на ранней стадии ЖЦС не форсируется; скважина на стадии фонтанной добычи выводится на максимальный дебит на протяжении длительного периода с применением штуцирования. По состоянию на 2019 год на Vaca Muerta на режиме фонтанирования работало 18% фонда скважин, в то время как в США этот показатель в среднем составлял лишь 1%.

Текущие тренды в мехдобыче

На текущем этапе операторы добычи сланцевой нефти придают больший, в сравнении с предыдущим периодом, приоритет операционным расходам как ресурсу повышения эффективности.

Как следствие, в период до начала кризиса весны 2020 года имели место снижение спроса на «бандажные» технологии (используя выражение президента SPE Шоны Нунан)* и активизация технологического развития в области мехдобычи на LTO, причём инновационные решения активно предлагают в том числе российские производители (о чём подробнее будет сказано ниже).

*Shauna Noonan, “There Is No Silver Bullet: Strengthening the Fundamentals”, Journal of Petroleum Technology, April 2020

Целый ряд новых технологических решений преодолевают ключевые ограничения по направлениям, где раньше у отдельных видов мехдобычи были «защищенные ниши». Принципиально важно, что появились новые технические решения, которые способны охватывать полный (или близкий к тому) жизненный цикл скважины для сланцевой добычи.

Установки электроцентробежных насосов (ЭЦН) за счёт конструктивных инноваций и новых материалов, дополнительного оборудования (газосепараторы, частотные регуляторы) стали более устойчивыми ко многим осложнениям (газовый фактор, мехпримеси и др.) и расширили применение на низкодебитной стадии ЖЦС.

Газлифт за счёт инженерных решений, сокращающих удельный расход газа, а также снижения удельных затрат вследствие появления аренды газокомпрессорного оборудования, расширил возможности применения по всему ЖЦС.

ШГН за счёт длинноходовых решений расширили применение на высокодебитной стадии.

Гибридные решения получили широкое распространение (например, газлифт + плунжер-лифт) или находятся на подходе к промышленному внедрению (напр., объемный насос с погружным линейным приводом).

Как результат, качественно изменился характер конкуренции между видами мехдобычи, поскольку теперь они во всё большей мере претендуют на роль преимущественного или даже единственного СЭ для скважины на протяжении её полного жизненного цикла.

При этом, среди СЭ нет доминирующего лидера по масштабам применения на LTO. На каждой геологической формации и в каждой нише применения (эксплуатационные условия, этап ЖЦС) имеет место своя специфическая конкурентная ситуация, что обеспечивает рыночный спрос для каждого из основных методов.

Способы эксплуатации в рамках жизненного цикла скважины

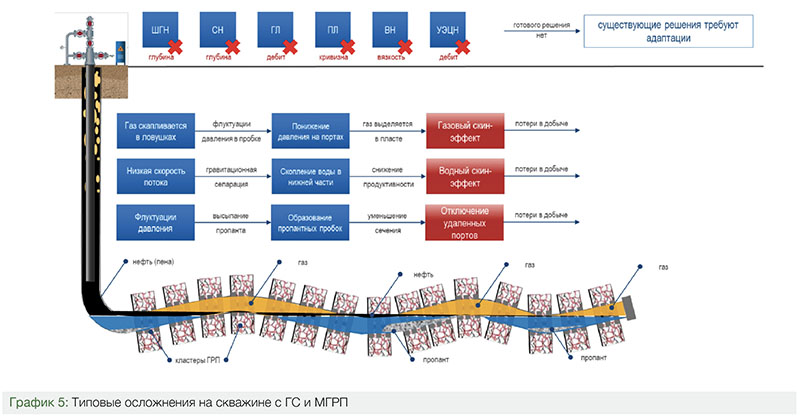

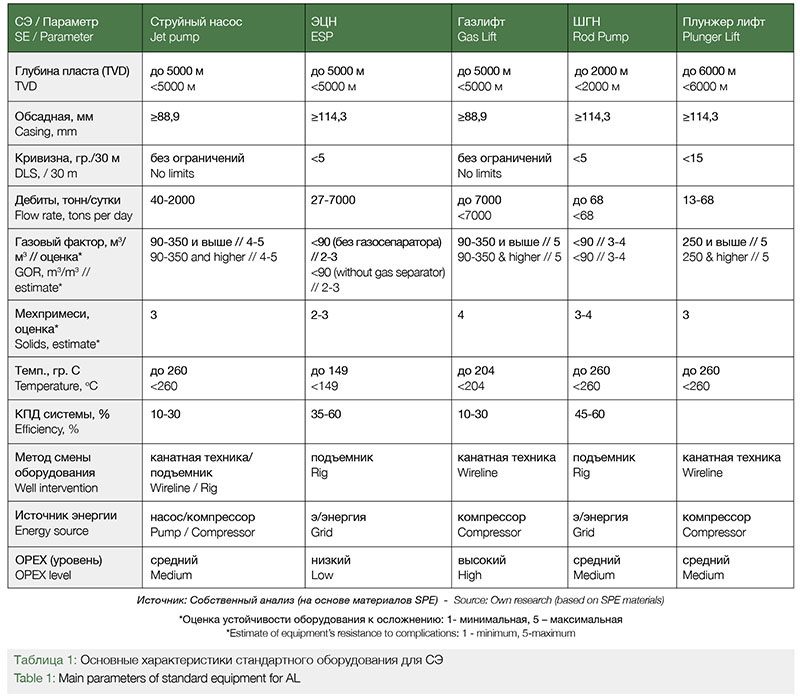

При добыче LTO на выбор СЭ в определяющей степени влияют конструкция скважины (протяженный горизонтальный ствол и многостадийный ГРП) и профиль добычи, для которого характерно быстрое падение дебитов (за первые 6 месяцев – на 50-65%, за первые 12 месяцев – на 65-80%). Применение большого количества стадий ГРП обуславливает проведение так называемых «скоростных» ГРП, что в свою очередь требует увеличенного диаметра горизонтального ствола. Как следствие, возникают характерные осложнения: низкая скорость потока после первого месяца эксплуатации, недостаточная для выноса тяжелой фазы (воды, механических примесей и проппанта); газовые и жидкостные пробки; нестабильный пробковый режим (slugging) работы скважины.

В рамках ЖЦС на LTO можно выделить несколько стадий, разделяемых уровнем дебита.

Начальная: от откачки жидкости ГРП до выхода на режим и достижения максимального дебита. Типовые СЭ: режим фонтанирования, струйные насосы.

Первичная: от максимального уровня дебита до примерно 30 м3/сут. Типовые временные рамки стадии (на примере LTO в США) – 9-12 месяцев, в течение которых падение дебита от максимального уровня составляет 65-80%. Типовые СЭ: режим фонтанирования (первые 3-6 месяцев), ЭЦН, газлифт, ШГН (при относительно низком начальном дебите).

Вторичная: до окончания эксплуатации скважины. Для добычи LTO в США и Канаде характерен ЖЦС примерно в 5-7 лет (на Бажене ЖЦС для части скважин прогнозируется до 10 лет), к этому времени падение дебита достигает 90-95% и более. Типовые СЭ: Газлифт, ШГН, плунжер-лифт.

Уровень максимального дебита скважины определяет возможность применения на максимально широком интервале ЖЦС оборудования в рамках одного конкретного СЭ.

Применяемые на формациях LTO струйные насосы и плунжер-лифт в силу ограниченности их функционала и интервала применения на ЖЦС не могут являться основой для решений для полного ЖЦС или значительной его части.

3. Рынки и коммерциализация

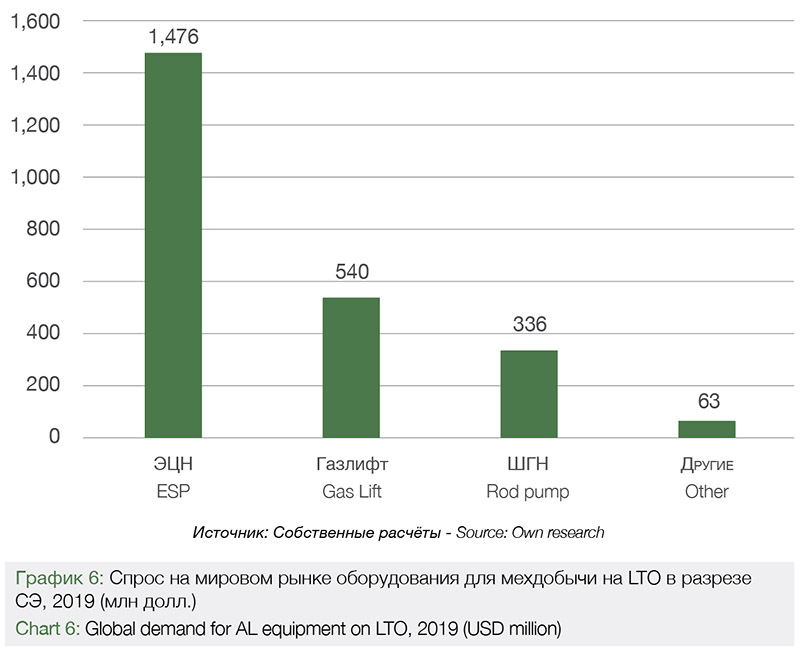

Спрос на оборудование для мехдобычи в сегменте LTO составил около 2,4 млрд долларов, что составляет 22% от всего рынка оборудования. Основными страновыми рынками являются США, Канада, Аргентина. Наиболее крупными и важными сегментами рынка механизированной добычи LTO являются ЭЦН и газлифт, на них суммарно приходится 83% рынка в денежном выражении.

Применяемое на LTO оборудование в значительной степени не является «эксклюзивным» для LTO и применяется при добыче традиционной нефти с использованием протяженных горизонтальных стволов и МГРП. В мировой нефтедобыче почти половина (47%) скважин такого типа в 2019 году была построена за пределами LTO, в том числе около 3700 горизонтальных скважин в России, на большинстве которых применялся МГРП. Этот рынок также следует учитывать как целевой при разработке технологий и оборудования для Бажена. Наиболее крупными иностранными рынками являются США, Канада и Китай.

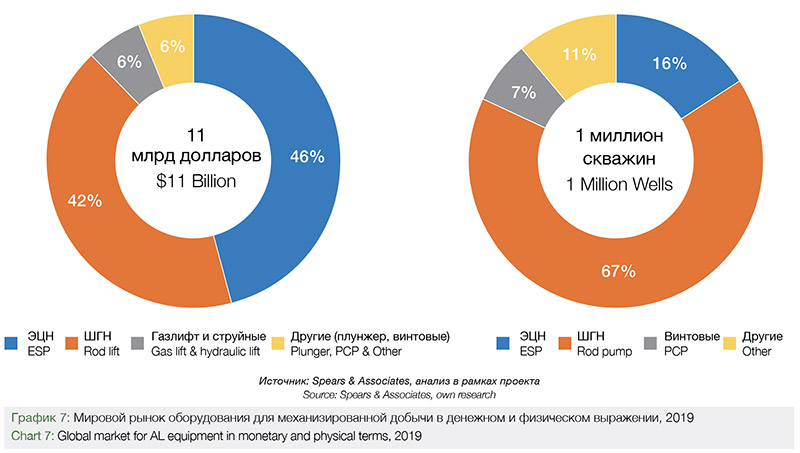

На мировом рынке оборудования для мехдобычи в денежном выражении наибольшая доля приходится на ЭЦН– 46%, что соответствует 4,6 млрд долларов. В физическом выражении доля рынка составляет 16%, ей соответствует примерно 150 тыс. скважин.

В физическом выражении в мире доминируют ШГН за счёт эксплуатации огромного накопленного низкодебитного фонда неглубоких скважин, где на ШГН приходится 67% (640 тыс. скважин) в физическом выражении и 42% (4,2 млрд долларов) — в денежном.

На группу решений для газлифта (не включая наземное компрессорное оборудование) и гидравлического лифта приходится 6% (660 млн долларов) рынка в денежном выражении, столько же – на оборудование для других СЭ (плунжер лифт, винтовые).

На методы помимо ЭЦН, ШГН и газлифта приходится относительно незначительная доля мирового рынка – меньше 16% по скважинам фонда (менее 160 тыс.).

4. Возможности для российских поставщиков решений для мехдобычи

В области оборудования для ЭЦН и газлифта, то есть тех методов механизированной добычи, которые совместно доминируют (с долей более 80%) на рынке добычи на LTO, российские производители занимают кардинально отличающие позиции.

С одной стороны, в области ЭЦН у них прочные или ведущие позиции по ряду ключевых инновационных направлений, в частности по двигателям на постоянных магнитах (PMM), высокооборотным установкам. Наиболее слабые позиции – в области газлифта, ввиду незначительного применения этого СЭ в российской нефтедобыче. Серьёзный потенциал – у инновационных решений в области объёмных насосов (в частности, с применением PMM).

В то же время на отечественном рынке скважинного оборудования отсутствуют готовые решения, учитывающие особенности разработки сланцевых месторождений нефти в РФ.

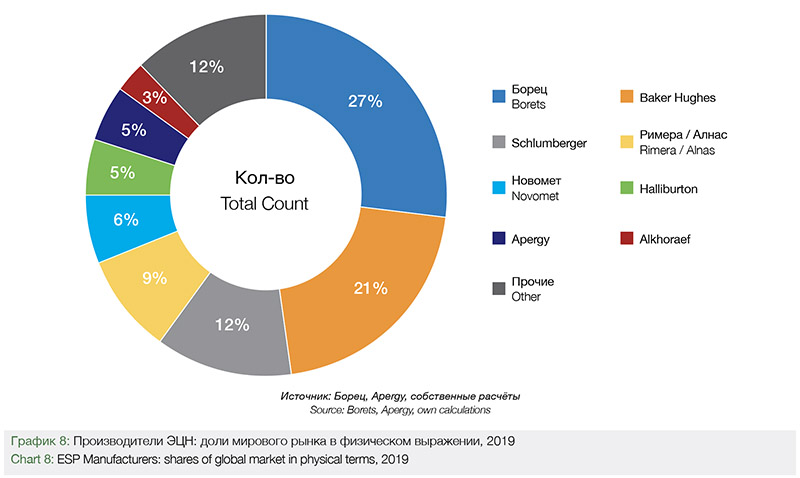

ЭЦН

Рыночные позиции отечественных производителей наиболее сильны в области ЭЦН. Мировое производство УЭЦН в 2019 году составило около 45 тысяч единиц. Из них 42% пришлось на ведущих российских производителей («Борец», «Алнас», «Новомет»), 38% — на международных нефтесервисных гигантов (Baker Hughes, Halliburton, Schlumberger). Суммарный объём производства всех российских компаний оценивается в примерно 21 тыс. установок ЭЦН в год (рисунок 8).

Мировой рынок ЭЦН по состоянию на 2019 год оценивался в 4,5-5 млрд долл., российский – в 1,5 млрд долл. Наиболее привлекательными иностранными рынками, в том числе с точки зрения потенциала применения различных форм коммерциализации, являются США и Канада.

Технологический уровень ряда российских производителей («Борец», «Лепсе», «Новомет» и другие) можно оценить как очень конкурентоспособный на мировом уровне.

В отношении применения в условиях Бажена одним из наиболее перспективных решений является высокооборотная установка ЭЦН с расширенной рабочей зоной (8000-12000 об./мин., подача от 8 до 300 м3/сут., в трёх типоразмерах). Комплекс на основе этого решения позволяет ограничиться применением одного СЭ на очень значительной части ЖЦС, с возможностью экономичного перехода на завершающей стадии эксплуатации скважины на другой СЭ (например, плунжер-лифт).

По состоянию на текущий момент, в стадии опытно-промышленных испытаний находится комплекс оборудования, разработанного и произведенного АО «ЛЕПСЕ» (г. Киров). Технологические возможности ведущих российских игроков в области ЭЦН («Борец», «Новомет» и другие) по разработке подобных решений оцениваются отраслевыми экспертами как высокие, их реализация зависит в ключевой степени от уверенности в рыночных перспективах.

Возможности данного комплекса, а также других на основе ЭЦН, для развития добычи нефти на Бажене поддерживаются наличием развитого сектора ЭЦН в Западной Сибири, включая огромный опыт применения, ёмкий рынок насосного сервиса, наличие развитой сервисной инфраструктуры.

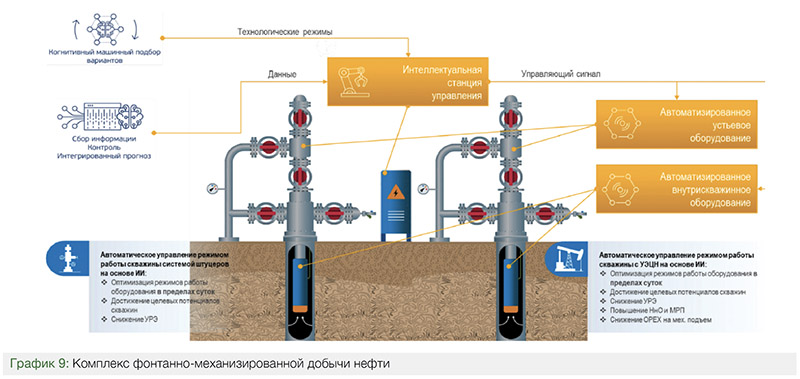

Цифровая трансформация отрасли и технологическая стратегия ПАО «Газпром нефть» позволяют прогнозировать применение в ближнесрочной перспективе единого кустового комплекса фонтанно-механизированной добычи. Комплекс объединит скважинное оборудование с интеллектуальным управлением и достижения Индустрии 4.0, что позволит освоить скважину, вывести ее на режим с минимальной деградацией созданных трещин и максимально эффективно осуществлять добычу, переходя от фонтанной эксплуатации к механизированной без глушения и полной смены оборудования (Рисунок 9).

УЭЦН с расширенной рабочей зоной представляет собой пример решения, которое позволяет осуществлять коммерциализацию оборудования на основе ЖЦС не только через продаже или аренду оборудования, но также через продажу услуги (технологического сервиса) по подъёму жидкости в течение оговоренного срока эксплуатации скважины, при соблюдении заказчиком условий эксплуатации оборудования и возможности со стороны поставщика дистанционно управлять работой оборудования. Таким образом, речь идёт о качественно новом потребительском формате, аналогичном «plug and play», в рамках которого минимизируется вовлечение покупателя в эксплуатацию и обслуживание оборудования.

Готовность заказчиков (операторов добычи) принять такую форму взаимодействия с поставщиками решения будет очень значительно различаться для конкретных страновых рынков и конкретных заказчиков.

Газлифт

Объём мирового рынка оборудования и услуг для газлифтной эксплуатации составляет 0,6 млрд долл., из которых на LTO приходится 0,5 млрд долл. (2019).

Опыт добычи сланцевой нефти в США, Канаде и Аргентине говорит о его ключевой роли, а следовательно – о высокой потенциальной значимости газлифта также и для добычи сланцевой нефти на Бажене, учитывая свойственное ему многообразие условий эксплуатации на огромной территории Западной Сибири.

В РФ применение газлифта может иметь перспективы в регионах Западной Сибири, где распространены месторождения смешанного типа (нефть, природный газ, газовый конденсат): север ХМАО, ЯНАО, север Красноярского края.

В силу очень ограниченного текущего применения газлифта при добыче нефти в РФ (из значимых проектов на суше – только Восточный участок Оренбургского НГКМ, разрабатываемый ООО «ГПН-Оренбург»), сегмент оборудования и сервиса (инжиниринга) в области газлифта на текущий момент является очень узким.

Мировой опыт указывает на зрелость газлифтного метода как источника решений для полного ЖЦС с низкими удельными издержками и возможностью реализации как комплексного проекта. Коммерциализация таких решений может осуществляться в рамках комплексного проекта, реализуемого подрядчиком в отношении полного жизненного цикла объекта разработки, либо когда оператор добычи принимает на себя функции комплексного управления проектом.

Перспективным для развития газлифта в России может стать создание мобильных кустовых решений для газлифтной эксплуатации, «питающихся» магистральным газом и утилизирующих избыток попутного нефтяного газа для обратной сдачи в магистральный трубопровод. Ключевым элементом для такого подхода являются мобильные компрессорные станции, которые все активнее применяются газотранспортными предприятиями*.

* Подробнее: https://mks.gazprom.ru/about/working/

В целях формирования технологической и производственной базы для применения газлифта на Бажене целесообразно сформировать российский центр компетенций по газлифтной эксплуатации, а также возможности по трансферу технологий на российский рынок.

Перспективные виды мехдобычи

Среди перспективных инновационных решений для добычи сланцевой нефти можно выделить погружной линейный электронасос (ПЛЭН; другое название – объемный насос с погружным приводом). ПЛЭН сочетает в себе преимущества линейного погружного двигателя и стандартного плунжерного насоса, используемого в ШГН – компактность, простота установки и обслуживания. Предназначен для применения на малодебитных, искривленных, нетрадиционных скважинах.

Характеристики ПЛЭН преодолевают ряд ключевых технико-экономических ограничений для механизированной добычи на Бажене, включая связанные с глубиной пласта (до 3000 м), а также с диаметром обсадной колонны, кривизной скважины, газовым фактором и мехпримесями.

Производство данного оборудования освоено в РФ компаниями «Ойл Автоматика» и «Триол». В компании «Газпром нефть» запущен технологический проект по созданию ПЛЭН, в конструкции которого заложены собственные запатентованные решения.

Выводы

• В мировой нефтедобывающей отрасли сформировались условия для качественных изменений в области механизированной добычи на сланцевых месторождениях, в том числе появление технико-технологических решений для полного жизненного цикла скважины, способных серьёзно повлиять на снижение операционных

расходов.

• В качестве подобного решения в ближнесрочной перспективе ожидается комплекс фонтанно-механизированной добычи нефти на основе ЭЦН.

• Дополненные цифровыми технологиями, такие решения могут создать для нефтедобычи новую потребительскую ценность и новые бизнес-модели – например, технологический сервис для жизненного цикла скважины.

• Целый ряд российских производителей оборудования для механизированной добычи имеют подтвержденную технологическую способность создавать передовые

технологические решения (в особенности в области ЭЦН и ПЛЭН).

• Перспективным рынком для производителей может в среднесрочной перспективе стать Бажен, в ближнесрочной – месторождения с низкопроницаемыми пластами в РФ. Опорным рынком может стать добыча сланцевой нефти (LTO) в мире, где востребованность высокоэффективных решений для мехдобычи сформировалась и будет возрастать.

• Российским поставщикам решений для мехдобычи необходимо обеспечить готовность к тому, чтобы занять и сохранить лидерские позиции. Роль нефтяных компаний является исключительно важной для формирования конструктивного взаимодействия (подход «win-win») с поставщиками решений. Необходим внутриотраслевой механизм консультаций и координации – в частности, в области стандартов, в научно-технических разработках и формировании технологических

компетенций.

Статья основана на результатах исследования «Анализ мирового рынка скважинного оборудования для добычи сланцевой нефти», осуществленного по заказу ОАО «Газпром нефть».

Рудницкий Сергей Валериевич, консультант по нефтегазовой отрасли

Зацепин Артем Юрьевич, аналитик, ООО «Газпромнефть – Цифровые решения»

Демин Евгений Викторович, главный специалист, ООО «Газпромнефть НТЦ»

Ющенко Тарас Сергеевич, руководитель направления, ООО «Газпромнефть – Технологические Партнерства»