«Оренбургнефть»: Прогнозирование поглощений бурового раствора путем поинтервальной опрессовки ствола скважины

А.А. Воронин (ОАО «Оренбургнефть») AAVoronin@rosneft.ru

Введение

Как показывает опыт, практически все бурящиеся скважины в Оренбургском регионе осложнены поглощениями в том или ином интервале, при этом вероятность возникновения поглощения в процессе бурения составляет примерно 50 %. Данные о градиентах гидроразрыва пород (ГРП) по разрезу, которые приведены в групповых рабочих проектах на строительство скважин, являются расчетными и часто не подтверждаются. Вопрос возникновения поглощения особенно актуален при наличии вскрытых продуктивных интервалов, что неизбежно ведет к снижению фильтрационно-емкостных свойств призабойной зоны пласта, а также при цементировании эксплуатационной и технической колонн, что отражается на высоте подъема цемента, качестве крепления скважины, ее ресурсе и потенциале при пуске в эксплуатацию.

Для прогнозирования поглощений бурового раствора необходимы оценка минимального градиента гидроразрыва пород по стволу скважины, получение реальных данных о градиенте ГРП в бурящейся скважине (стандарт NORSOK D-010 3 2004). Для этого требуется решение нескольких задач: перерасчет градиентов гидроразрыва с учетом опыта бурения окружающих скважин; прогнозирование поглощения при цементировании с помощью проведения поинтервальной опрессовки ствола; учет полученных данных при проектировании заканчивания бурящихся и планировании строительства будущих скважин.

Предпроектное исследование

Для осуществления эффективного бурения нужно знать предельно допустимую плотность бурового раствора, при которой давление на забое не будет превышать давление начала раскрытия трещин. Это давление на забое в практике бурения скважин называют давлением «утечки» Pуt [2]. Данный вопрос особенно актуален для правильного выбора способа заканчивания скважины (применение либо отказ от применения устройств ступенчатого цементирования (УСЦ), гидравлических пакеров (ПГПМ и др.) и подбора плотности цемент- ного раствора.

При анализе причин поглощения в скв. N Росташинского месторождения выявлено, что ГРП произошел в момент, когда забойное давление было равно 47,6 МПа, в то время как согласно данным группового рабочего проекта давление гидроразрыва пласта PГРП должно составлять порядка 73,2 МПа. При сопоставлении фактического давления ГРП с давлением, которое было бы на данной глубине при цементировании, давление столба цемента и раствора превышало бы данное давление минимум на 1,2 МПа, что свидетельствует о нару-шении нормального хода работ при цементировании и недостижении проектного значения высоты подъема цемента.

Выбор способа решения

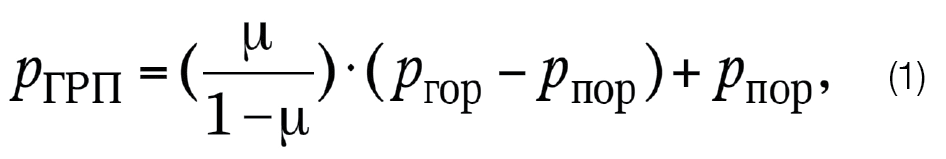

Вопрос прогнозирования зон поглощений необходимо рассматривать, опираясь на перерасчет давлений ГРП по стволу с учетом опыта бурения соседних скважин и значений коэффициента Пуассона согласно «Руководству по контролю ГНВП» компании ТНК-ВР (май, 2011 г.), так как значения коэффициента именно из этого источника позволяют получить значения давления гидроразрыва, наиболее близкие к фактическим. Таким образом, поглощение становится вполне предсказуемым. Давление ГРП с помощью коэффициента Пуассона рассчитывается по следующей формуле

где μ – коэффициент Пуассона; Pгор, Pпор – давление соответственно горное и поровое.

Было отмечено, что в большинстве случаев разница гидростатистических давлений бурового и цементного растворов равна или близка к значению давления опрессовки пород на башмаке предыдущей колонны, а также соответствует давлению опрессовки башмака – всегда больше или равна давлению, которого не хватает, чтобы зацементировать скважину в одну ступень. Таким образом, если опрессовка пород на башмаке проведена успешно, то существует возможность бурить скважину и поинтервально проводить опрессовку ствола на это давление. Во время опрессовок возможно достижение давления «утечки» для вновь вскрытого горизонта (яруса). Если статическое давление бурового раствора превышает напряженное состояние горных пород, то в призабойной зоне пласта будет происходить их деформация, сопровождаемая раскрытием трещин. Для горных пород постепенное нагружение давлением сопровождается изменением давления в них во времени в зависимости от объема закачиваемого в скважину раствора.

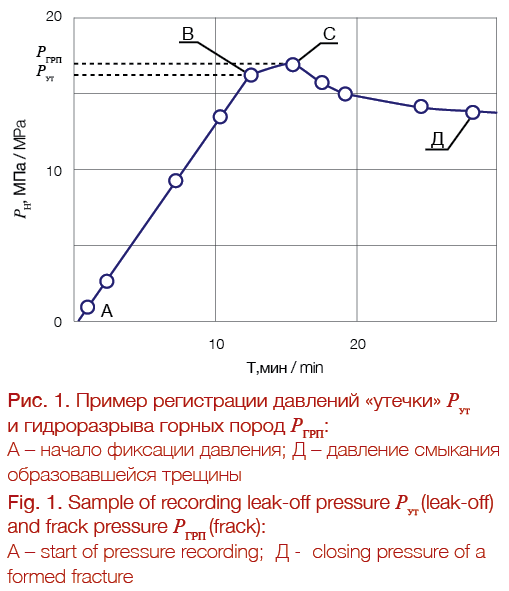

Существующий в настоящее время метод определения давлений «утечки» и гидроразрыва пород заключается в следующем: через колонну труб с помощью насосов цементировочных агрегатов нагнетают буровой раствор либо в колонну бурильных труб при закрытом затрубном пространстве, либо в затрубное пространство при закрытом трубном пространстве. В процессе нагнетания замеряют давление на устье скважины через промежутки времени при минимально возможной подаче насосов. Одновременно с замерами давления определяют объемы закачиваемого в скважину бурового раствора, а после ее открытия – объем вышедшего бурового раствора. По данным замеров строят график изменения давления на устье скважины в зависимости от объема нагнетаемого бурового раствора и (или) от времени нагнетания. При определении давления «утечки», как только происходит отклонение линейной зависимости давления от объема закачиваемого бурового раствора или от времени, закачку раствора прекращают. Для оценки давления гидроразрыва горных пород закачку следует продолжать до тех пор, пока не произойдет ГРП [2]. Типичная кривая изменения давления «утечки» во времени представлена на рис. 1.

Из него видно, что прямая линия продолжается до т. В, начиная с которой кривая значений и давлений отклоняется вправо. Начиная с т. В снижается приращение давления в зависимости от одних и тех же объемов закачиваемого бурового раствора. В связи с этим по т. В, в которой происходит переход от упругой деформации к пластической, определяется давление «утечки».

При дальнейшем повышении давления до т. С отмечается потеря части бурового раствора в результате раскрытия трещин и его поглощения. Т. С отвечает давлению, при котором происходит гидроразрыв горных пород, PГРП. При дальнейшем нагнетании жидкости в этой точке давление резко падает, что свидетельствует об образовании трещин гидроразрыва.

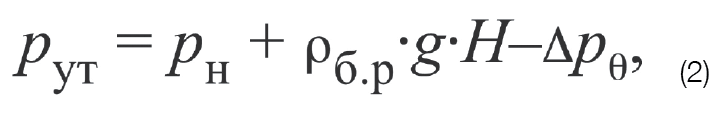

После того как давление нагнетания на устье скважины в т. В будет зафиксировано, можно определить давление «утечки» по формуле

где Pн – давление нагнетания на устье скважины; ρб.р – средняя плотность бурового раствора в скважине глубиной H в зависимости от средних значений давления и температуры; ΔPθ – снижение гидростатического давления на забое скважины, обусловленное статическим напряжением сдвига θ при нагнетании бурового раствора в колонну бурильных труб.

Планирование деятельности по реализации выбранного способа решения

На основании вышеизложенного работы планировалось выполнить в соответствии со следующим алгоритмом.

1. Опрессовка пород на башмаке на давление согласно проекту (или на давление утечки). Данное давление выбрано как базисное, которое

совместно с гидростатическим будет воздействовать на цементный камень и породы на башмаке при нефтегазопроявлениях (НГВП) и 100%-

ном замещении бурового раствора в скважине на пластовый флюид [2].

2. Разбуривание нижележащих пород с использованием бурового раствора (интервалы, где происходят поглощения) и поинтервальная опрессовка ствола на давление опрессовки башмака в соответствии с процедурой Leak-off test. Таким образом, по мере углубления существует

возможность получать подтвержденные сведения. Процедура проводится при плановом подъеме при нахождении КНБК в башмаке колонны. Для учета влияния статистического напряжения сдвига бурового раствора на распределение давления по стволу, которое описывалось выше, замеряется давление в трубном и затрубном пространствах.

3. По достижении проектного забоя имеются реальные данные, которые можно учитывать для моделирования цементирования – решается

задача подъема цемента до нужной глубины и при прочих равных условиях сдача скважины, полностью соответствующей проектным решениям, в эксплуатацию.

4. Полученные данные необходимо учитывать в соответствии с предполагаемой горно-геологической моделью [3], а также инициировать

пересчет группового проекта согласно уточненным данным или учитывать уточненную информацию при разработке новых групповых рабочих проектов.

Реализация плана

Впервые целевая опрессовка ствола была проведена в скв. 2 Конновского месторождения. Объект был выбран не случайно (месторождение относится к категории сложнопостроенных), и проведению работ предшествовала тщательная подготовка. В предыдущей скв. 1, находящейся на этом же кусте, в процессе бурения под эксплуатационную колонну было вскрыто 13 зон поглощения.

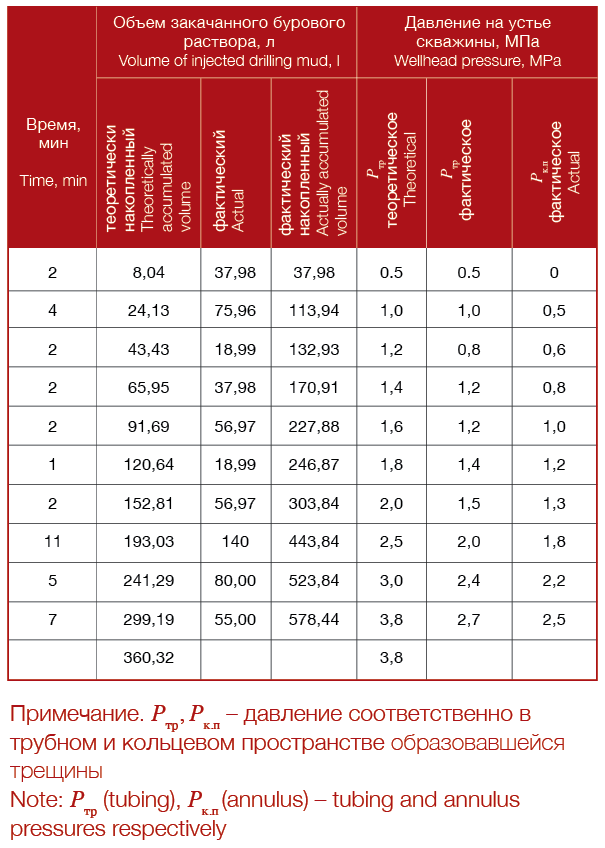

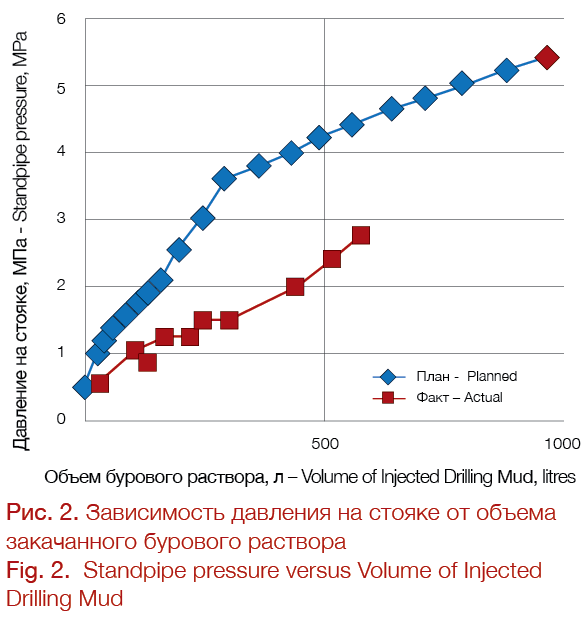

Все значения градиентов гидроразрыва были учтены при планировании бурения скв. 2, проведена опрессовка ствола при глубине 3162 м. Данные результатов опрессовки и график давлений представлены в таблице и на рис. 2. Следует отметить, что давление начала утечки не было достигнуто, причем целенаправленно, по ряду причин: первый опыт, значение, достаточное для выдерживания давления цементного столба, и т.д.

Результатом стало беспрецедентное ускорение строительства скважины на Конновском месторождении в связи с тщательной проработкой технологических решений по предупреждению поглощений. Во время бурения была вскрыта зона поглощения только на глубине 3693 м. Все остальные зоны прошли без поглощений, а зона на глубине 3693 м была ликвидирована задавкой кольматирующей пачки при давлении, определенном во время опрессовки на глубине 3162 м. Значения PГРП для данной глубины были учтены и использованы при моделировании процесса цементирования.

Требования ОТ, ТБ и ООС при проведении опрессовки открытого ствола не отличаются от требований при опрессовке противовыбросового оборудовния, а оценка технологических рисков сводится к минимально допустимому уровню при тиражировании операции и таким образом свидетельствует о повышении опыта привлеченного персонала.

Заключение

Прогнозирование поглощений бурового раствора путем поинтервальной опрессовки ствола скважины позволяет в соответствии с реальными условиями, после согласования с проектным институтом, подобрать цемент необходимой системы и плотности для обеспечения прочности и достижения высоты подъема цемента согласно проекту. Кроме того, это дает информацию о фактическом «самом слабом месте ствола» для расчета критического объема притока и недопущения подземного выброса в случае ГНВП. Получаемая уточненная геологическая информация о градиентах будет использована при планировании строительства будущих скважин и принятия заблаговременных технологических решений с целью предупреждения поглощений.

Экономический эффект достигается за счет экономии на суточной ставке бурового станка и отказа от оборудования УСЦ, а также за счет прогнозирования зон поглощения: если учесть, что катастрофические зоны поглощения, как правило, довскрываются с неоднократной установкой кольматирующих пачек и последующим их закреплением цементным мостом, то отсутствие одного такого поглощения позволяет сэкономить несколько миллионов рублей.

Список литературы

1. Staroshchuk A.V., Neftyanoe khozyaystvo = Oil Industry, 2011, no. 4,pp. 90-93

2. Semenyakin V.S., Semenyak M.V., Semenyakin P.V., Gazovaya promyshlennost’ = GAS Industry of Russia, 1997, no. 12, pp. 50–52.

3. Metodicheskoe rukovodstvo OLF-117 po tselostnosti skvazhin (Methodological guidance OLF-117 on the integrity of wells), Norwegian Oil and Gas Association, 2008.

Статья подготовлена на основе доклада, сделанного А.А. Ворониным на IX Межрегиональной научно-технической конференции молодых специалистов (II место). Статья опубликована в научно-техническом Вестнике ОАО «НК «Роснефть» № 1, 2015 г., стр. 25; ISSN 2-74-2339.

Публикуется с разрешения редакции.