Симуляторы гидроразрыва: возможности и ограничения

Гидравлический разрыв пласта (ГРП) в настоящее время востребованная технологическая операция по интенсификации добычи углеводородов из разных видов коллекторов и увеличении приёмистости нагнетательных скважин. Предназначение ГРП – создание в массиве горных пород сети трещин. Планирование, сопровождение, оптимизация операций гидроразрыва осуществляются на основе использования пакетов специализированных программ, разработанных отдельными компаниями в рамках так называемых симуляторов гидроразрыва. Программы могут быть проданы потребителю для самостоятельного использования либо расчеты в них предоставляются как часть сервисных услуг. Планирование гидроразрыва заключается в проведении расчётов с целью оценки необходимых данных для выполнения разрыва пород в конкретной скважине. Таких,например, как:забойное давление разрыва, плотность и вязкость жидкости с проппантом, объём продавочной жидкости, длина и раскрытость трещин разрыва и др. Соответствующие решения и зависимости для расчётов получены на основе умозрительных представлений о процессах,происходящих при повышении давления в скважине с помощью нагнетаемой жидкости.Основа базируется на предположении образования трещин разрыва симметрично оси скважины. Для нефтегазовой промышленности рассматривается образование преимущественно вертикальных трещин.

Теория гидравлического разрыва горных пород

Теория гидроразрыва представляет собой анализ процессов, происходящих при образовании и распространении трещин от стенок скважины в среде с заданными свойствами при использовании определённых жидкостей для разрыва и продвижения трещин вглубь массива пород. Большинство теоретических исследований, объясняющих механизм гидроразрыва пород, опираются на критерии разрыва, установленные в механике сплошных сред для плотных, однородных, изотропных образцов, предполагаемых упругими вплоть до разрыва.

Основные теоретические решения опубликованы в 50-60 г.г. авторами, в честь которых позже были названы аналитические модели ГРП. Приоритетное решение было представлено в работе [2], оригинальность которой заключается в анализе распределения эффективных давлений вокруг скважины в процессе закачки флюида в предположительно пористую, проницаемую, упругую породу. В момент образования трещины давления,созданные объёмными силами, пораждаемыми фильтрацией закачиваемой жидкости, разгружают вертикальные и горизонтальные напряжения, действующие на скелет породы,снижая таким образом эффективные давления. Позже J. Geertsma дополнил аналитику указанной работы предложив учитывать сжимаемость пород. Решение этих авторов представляет модель KGD (Kristianovich-Zheltov, Geertsma-de Кlerk).

Другая модель PKN (Perkins, Kern, Nordgren). Отличие моделей заключается в том,что в первой деформация является плоской в горизонтальном сечении, а во второй-в вертикальном.

Упомянем также радиальную модель (Radial) – осесимметричная модель распространения трещины – где течение описывается одномерным уравнением, в качестве пространственной координаты в котором выступает расстояние от скважины до точек трещины.

Перечисленные модели являются двумерными аналитическими моделями (2D). Предполагают, что эти модели не позволяют учесть реальное геологическое строение пласта и с появлением так называемых псевдотрёхмерных моделей использование двумерных стали ограничивать. По сути, псевдотрёхмерные модели — это расширенный вариант 2D моделей.

Модель Pseudo3D представляет усовершенствованную PKN модель. Принципиальным отличием от 2D модели является учёт распределения минимальных горизонтальных напряжений по вертикали. При численной реализации используют ряд подвидов Pseudo3D модели.

Плоская трёхмерная модель Planar3D характеризуется малым числом упрощающих предположений, вследствие чего получила широкое применение. Относительно предыдущей модели требует значительно большей продолжительности расчётов.

Для горных пород с развитой естественной трещиноватостью допускается, что жидкость разрыва продвигается по разветвлённой системе существующих трещин (в этом случае форма трещин не является плоской, в отличие от принимаемой в других моделях). Соответствующая модель — наиболее известная UFM (Unconventional Fracture Model) — применяется при моделировании ГРП в «нетрадиционных коллекторах», для которых эта модель позволяет, якобы,оценить стимулированный гидроразрывом объём пород.

Отметим, что в теории гидравлического разрыва рассматривается также образование горизонтальной трещины разрыва. Причём образованию таких трещин уделяется не меньшее внимание, чем образованию вертикальных трещин.

Лабораторные эксперименты

Предпринимались попытки прояснить теоретические представления проведением экспериментов в лабораторных условиях. В работе [12] приведены результаты более 100 опытов имитации гидроразрыва. Опыты проводились преимущественно на образцах однородных и изотропных песчаников Fontainebleau и слоистых глинистых песчаников Vosges.

Проницаемость песчаников Fontainebleau, определённая в начале каждого опыта, изменяется от нескольких мД до нескольких сотен мД при изменении пористости от 4% до 11%. Предел прочности на сжатие: от 200-300 бар до 2000-3000 бар; предел прочности на растяжение: 10-50 бар. Модуль упругости заключён между 300000-400000 бар; коэффициент Пуассона 0,15-0,25 [единица давления бар использована в оригинале публикации].

Проницаемость глинистых песчаников Vosges: от 500 мД до 1-2 Д при пористости 15-18 %. Модуль упругости 100000-200000 бар; предел прочности на растяжение вдоль плоскости стратификации очень мал и достигает 30-50 бар в перпендикулярном направлении.

Образцы для опытов представляли собой цилиндры диаметром и высотой по 10 см, внутри которых по оси просверлено отверстие диаметром 8 мм («скважина»). В отверстие устанавливались инжекторы (микропакеры). Затем образец насыщался в масле под вакуумом в течение 1 сут. Отдельные образцы снизу и сверху покрывались слоем эпоксидного клея с целью обеспечения непроницаемости верхних и нижних срезов породы. Подготовленные образцы помещались в камеру разрыва трёхосного типа. Вертикальную нагрузку на образец создаёт гидравлический пресс, отдельный насос позволяет приложить боковую нагрузку, для создания пластового давления предназначен ручной насос. Насосная группа с регулируемым дебитом может создать давление жидкости разрыва до 1000 бар. Процесс разрыва регистрируется и контролируется соответствующими измерительными приборами.

Инжекторы,использованные в опытах гидроразрыва, позволяют осуществить либо циркулярно-радиальное, либо сферическое истечение нагнетаемой жидкости. В первом случае истечение осуществляется через трубку с просверленными по её длине отверстиями (трубка вставляется в «скважину»), либо через два металлических наконечника, не связанных между собой и плотно закреплённых на краях образца. Первое приспособление имитирует гидроразрыв скважины через перфорированную обсадную колонну,в торое – гидроразрыв в открытом стволе.

Сферическое истечение в центре образца достигалось с помощью трубки, в которой в плоскости сечения круга просверлены 4 взаимно (попарно) перпендикулярных отверстия, либо с помощью двух трубок, не связанных между собой. Первый вариант истечения обусловливал образование вертикальной трещины разрыва, тогда как второй – горизонтальной трещины разрыва.

В лаборатории моделировали разнообразное сочетание вертикальных и горизонтальных нагрузок на испытываемый образец, также как и различные способы истечения жидкости разрыва. Данные лабораторных экспериментов сопоставлялись с данными гидроразрывов в скважинах.

Основные результаты и выводы,полученные на основе лабораторных экспериментов, заключаются в следующем:

1. При проведении гидроразрыва в перфорированной колонне или в открытом стволе скважины направление трещины определяется отношением

вертикального напряжения (σв) к горизонтальному напряжению (σг). При σв/ σг > 1,5 – вертикальный разрыв;при σв/ σг < 1,4 – горизонтальный разрыв.

2. В лабораторных опытах необходимо отличать давление образования трещины (обычно трудно выявляемое) и давление полного разрыва цилиндра

породы, которое соответствует максимальному давлению закачки. В реальных условиях давление образования трещины практически совмещается с

давлением полного разрыва породы.

3. Очень малое число отверстий перфорации приводит к значительным потерям давления, очень большое их количество ведёт к ослаблению закачиваемой жидкости, что приводит к уменьшению длины трещины. Для практики важно установить «золотую середину» между плотностью перфорации и расстоянием между интервалами перфорации.

4. Трещина появляется преимущественно в наиболее проницаемой зоне породы. Давление разрыва уменьшается с увеличением подвижности жидкости разрыва, а для роста протяжённости трещины, наоборот, предпочтительнее малофильтрующаяся жидкость.

5. Неопределённо расположенная естественная трещина не влияет ни на образование трещины разрыва (направление и давление), ни на её последующий рост.

6. При гидроразрыве развивается единственная трещина как в однородном пласте, так и в разных по проницаемости зонах. В образцах наблюдалась

инициализация двух трещин, симметричных относительно оси «скважины», но при дальнейшем увеличении давления происходил рост только одной из них.

7. Вертикальный разрыв развивается преимущественно с одной стороны скважины, что соответствует асимметричной геометрии теории разрыва Желтова-Христиановича.

8. Если образовывалась горизонтальная трещина, то на расстоянии не более 4 радиусов скважины от её стенки направление трещины менялось на вертикальное.

Авторы работы [12] считают, что экспериментальные результаты хорошо согласуются с теорией гидроразрыва. Тем не менее они предостерегают от автоматического переноса данных,полученных в лаборатории, в производственную практику. В лабораторных экспериментах различные факторы, влияющие на разрыв,известны или могут быть оценены; для конкретного гидроразрыва нагрузки, действующие на породу, можно оценить лишь по результатам самого испытания.

Кроме того, выводы покоятся на гипотезе истечения жидкости разрыва в постоянном режиме, тогда как для породы следует учитывать скорость фильтрации жидкости (переходный режим). Не следует также забывать, что различные граничные условия, моделируемые в лаборатории, никогда полностью не воспроизводят условий, существующих в недрах. Экспериментальное изучение механизма гидравлического разрыва пород может дать общие указания, позволяющие в некоторой степени приблизится к природным условиям. Однако для каждого конкретного случая любая принятая модель не может никогда верно воспроизвести реальные условия, существующие в породе и коллекторе.

Полевые эксперименты

В последние годы выполнен ряд экспериментов непосредственно в скважинах, позволяющих продвинуться в понимании и интерпретации результатов гидравлического разрыва пород.Особый интерес представляют данные опытных работ, выполненных на специальных полигонах и в отдельных скважинах.

Национальная лаборатория энергетических технологий (NETL) — агентство Министерства энергетики США (US DОE) — создала группу полевых лабораторий с целью поддержания энергетической безопасности и конкурентоспособности независимой нефтегазовой отрасли США. Ниже представлены наиболее важные результаты экспериментов,полученные в рамках проведённых работ по программе NETL.

Одной из первых полевых лабораторий является Marcellus Shale Energy and Environmental Laboratory (MSEEL), расположенная в штате Западная Виргиния [13]. Она финансируется Управлением ископаемой энергии Министерства энергетики и координируется консорциумом Университета Западной Виргинии и Университета штата Огайо. Университеты управляют проектами NETL и осуществляют технический надзор. Программа исследований первоначально была сосредоточена на полигоне производственной площадки Northeast Natural Energy (NNE). Начало работ в 2014 г.

Основной целью исследований по изучению нетрадиционных коллекторов Marcellus Shale являлось: выявление оптимального расстояния между скважинами для эффективной добычи газа, совершенствование конструкции заканчивания скважин, рациональное размещение кластеров перфорации. Последнее направление исследований чрезвычайно важно не только для этого участка, т.к. при проведении многостадийных разрывов 50-60% стадий ГРП приток углеводородов не обеспечивают.

Сначала была собрана и проанализирована разнообразная информация по ранее пробуренным скважинам. Для сбора детальных данных о недрах использована специальная научная наблюдательная скважина, в которой проведены геофизические исследования и отобран керн. С целью мониторинга гидроразрывов скважину оборудовали набором сейсмоприёмников. Затем были пробурены две эксплуатационные скважины 3Н и 5Н.

При бурении скв. 3Н отобрали 111 фут (~ 34 м) керна диаметром 4 дюйма из формации Marcellus и более 50 образцов породы диаметром 1,5 дюйма боковым грунтоносом. На последних проводились геохимические, микробиологические и геомеханические исследования. В вертикальном и горизонтальном участках скважины выполнен комплекс геофизических исследований,включающий, в том числе,гамма каротаж,синусоидальное напластование, плотность трещин,минимальное горизонтальное напряжение,цементометрия.Горизонтальную часть ствола оборудовали снаружи обсадной колонны волоконно-оптическим кабелем для микросейсмического мониторинга и температурных измерений по всей длине. Запланировали и провели 26 стадий гидравлического разрыва.

Утверждается (без детализации), что выполненные исследования позволили усовершенствовать конструкцию заканчивания скважин, минимизировать влияние неоднородностей пород на инициирование трещин разрыва, обосновать размещение кластеров перфорации в породах со сходными механическими свойствами,выявить различия в эффективности завершения между различными стадиями гидроразрыва и размещением кластеров перфорации.Доступ к многочисленным скважинам, пробуренным в Marcellus Shale, позволил оперативно выявлять и внедрять новые, экономически эффективные технологии и научные достижения, направленные на увеличение добычи и снижение экологических и социальных последствий.

Результаты работ на полигоне доказали:

• повышенные концентрации песка размером 100 меш (0,149 мм) не ухудшают эксплуатационные характеристики пласта по сравнению с более крупными песчаными проппантами;

• для каждой стадии гидроразрыва можно использовать меньшую плотность перфорации и меньшие размеры отверстий;

• меньшая плотность перфорации и меньшие размеры отверстий увеличивают скорость истечения жидкости разрыва,что,в свою очередь, увеличивает давление разрыва и повышает эффективность ГРП;

• усовершенствованная конструкция заканчивания позволила компании NNE увеличить запасы участка на 20%, включить старые скважины в нормальный рабочий процесс и далее использовать как лучшие практики в своей деятельности.

Другой полигон расположен в округе Reagan штата Техас. На участке ранее проводилась высококачественная трёхмерная сейсморазведка, пробурено множество вертикальных и горизонтальных эксплуатируемых скважин, имеются данные геофизических исследований и результатов изучения керна, отобранного при бурении вертикальных и горизонтальных стволов. Дополнительно по отдельным скважинам были собраны результаты микросейсмики и измерений микродеформаций, полученные в процессе гидроразрыва пород.

На полигоне были реанимированы и переукомплектованы 2 старые вертикальные скважины и пробурены 11 новых скважин, протяжённость горизонтальных стволов которых составила ~10000 фут (~ 3050 м) в каждой из них.Шесть скважин пробурены в отложения Upper Wolfcamp и пять скважин в отложения Middle Wolfcamp. Расположены скважины в шахматном порядке на расстоянии 660 фут (~ 200 м) друг от друга в поперечном направлении и 450 фут (~ 137 м) – по диагонали. Направление горизонтальных стволов север-юг, предположительно перпендикулярно ориентации максимального горизонтального напряжения пород. Затем пробурили пилотную вертикальную скважину через отложения формации Wolfcamp.

Во всех горизонтальных стволах проведён многостадийный гидравлический разрыв пород (общим количеством свыше 400). Проппантом служил песок. При ГРП использовались радиоактивные и химические трассеры. В двух скважинах при ГРП применены цветные маркеры проппанта. Опробован гидроразрыв с переменной скоростью закачки. В процессе ГРП проводился микросейсмический мониторинг каждой скважины. Выполнены геофизические исследования,инжекционные тесты для диагностики трещин, сейсмические исследования между тремя скважинами до и после ГРП.

Затем в зону трещиноватости двух горизонтальных стволов, при ГРП которых использовали цветные маркеры проппанта,была пробурена наклонная под 81° скважина. В ней отобран сплошной керн диаметром 4 дюйма из отложений Upper Wolfcamp (437 фут — ~133 м) и Middle Wolfcamp (158 фут — ~ 48 м). Позже в скважину установили датчики для наблюдения за изменением давления во время добычи.

Весь керн подробно изучен специалистами двух университетов и компаний-соучастников проекта. Установлены два основных направления развития естественных трещин, сцементированных кальцитом:северо-восток – юго-запад и запад,северо-запад – восток,юго-восток. Идентифицированы 11 сбросов,все в отложениях Upper Wolfcamp.Определено более 700 трещин (естественных, гидроразрыва, обусловленных изменением напряжения при выбуривании и подъёме керна, а также вызванных фрезерованием алюминиевых керноприёмников). Керн был просканирован 3D лазером и затем распилен на отдельные куски. Из открытых трещин отобрали их содержимое с целью определения заполнителя, распределения и размеров частиц проппанта.

Выполнены два теста: по оценке взаимодействия 11 горизонтальных скважин и по оценке взаимодействия 13 скважин.

По данным работ, проведённых на полигоне в округе Reagan, основные результаты заключаются в следующем [4-11,14] :

1. Гидравлический разрыв пород не создаёт сеть многочисленных трещин (как это обычно представляют). По заявлению J.Gale, изучившей

сотни образцов керна, «мы не имеем дело с плоскими крыльями» {we are not dealing with planar bi-wing things} [10]. Подразумеваются расправленные крылья бабочки. Развивается единственная трещина по одну сторону от скважины.

2. Между скважинами, пробуренными на отложения Upper Wolfcamp и Middle Wolfcamp, очевидная гидравлическая взаимосвязь не отмечена.

3. Наблюдавшаяся гидравлическая взаимосвязь между горизонтальными стволами в одних и тех же отложениях указывает на то, что расстояние

между скважинами слишком мало для принятой конструкции их заканчивания, особенно для отложений Middle Wolfcamp. Правильный выбор расстояния между скважинами и конструкции заканчивания поможет снизить число скважин.

4. Высота трещин разрыва, заполненных проппантом и, наиболее вероятно,фильтрующих углеводороды,не превышала 30 фут (~ 9 м). Тогда как высота трещин, оценённая по материалам микросейсмики, существенно завышена: варьирует от 550 фут (~ 168 м) до 1100 фут (~ 335 м); среднее по 11 скв. — 830 фут (~ 253 м).

5. Одновременно материалы микросейсмики свидетельствуют об отсутствии роста трещин вниз от нижнего основания горизонтального ствола, т.е. гидравлическая связь между нефтеносной и водоносной частями залежи вследствие ГРП не образуется.

6. Трещины разрыва наиболее распространены в секциях керна, ближайших к скважинам с ГРП.

7. Наблюдаемое распределение проппанта в трещинах спорадическое: где то густо, где-то пусто.Подавляющее большинство трещин, выделенных исследователями в качестве трещин разрыва, характеризуются очень низкой раскрытостью.Обнаружены только три трещины раскрытостью 5-10 мм заполненные проппантом и все ониотносятся к отложениям Upper Wolfcamp.Одновременно установлено, что в керне из отложений Middle Wolfcamp проппанта гораздо больше, чем в керне из Upper Wolfcamp. Хотя зона ГРП в Middle Wolfcamp находилась дальше от наклонной скважины,чем зона ГРП в Upper Wolfcamp.

8. Песчинки, отобранные из предполагаемых трещин разрыва, были очень мелкими. Большинство из них составляли 1/2 — 1/3 размера зерна, проходящего через сито 100 меш. Исключением являлись три пакета проппанта с большим количеством более крупных зёрен.

9. Спорадическое распределение проппанта коррелирует с быстро снижающимся темпом отбора углеводородов.

10. Скважина,в которой ГРП проведён с переменной скоростью закачки жидкости разрыва, дала в среднем 20% прирост добычи по сравнению с ближайшими 4-мя скважинами,в которых ГРП проводился при постоянном давлении насосов.Прирост наблюдался не только сразу после проведения гидроразрыва,но и в суммарной добыче через 24 месяца.

11. Отраслевая тенденция к увеличению протяжённости горизонтальных стволов,росту объёма закачиваемого проппанта, уплотнению сетки перфорации приводит к значительному увеличению краткосрочной добычи; но не оптимальному дизайну скважины с точки зрения NPV – чистой приведённой стоимости.

12. Руководитель федерального гранта работ на полигоне в штате Техас стоимостью $25 млн заявил, что «наблюдаемая сложность находится далеко за пределами того, что могут моделировать и предсказать существующие симуляторы» [10].

Оценка давления разрыва

Давление разрыва можно рассчитать способом, отличающимся от применяемого в стимуляторах и основанного на следующем. Бурение скважины приводит к нарушению начального напряжённого состояния, сложившегося в породах до начала бурения. Для пустой цилиндрической выработки новое напряжённое состояние описывается давно известными уравнениями

σz = σвер — 2ν (σ1 — σ2) rc2/r2 cos2φ (1),

σr = 0,5(σ1 + σ2) (1- rc2/r2) + 0,5(σ1 — σ2) (1-4 rc2/r2 + 3 rc4/r4) cos2φ (2),

σθ = 0,5(σ1 + σ2) (1+ rc2/r2) — 0,5(σ1 — σ2) (1 + 3 rc4/r4) cos2φ (3),

где

σвер , σ1 , σ2 – начальные вертикальное, минимальное и максимальное горизонтальное напряжения,соответственно;

σz , σr , σθ — новые вертикальное, радиальное, тангенциальное напряжения, соответственно;

ν – коэффициент Пуассона;

rc – радиус скважины;

r – текущий радиус;

φ – полярный угол.

Для дальнейшего наибольший практический интерес представляет тангенциальное напряжение на стенках скважины, т.е. при условии r = rc :

σθ = σ1 + σ2 — 2(σ1 — σ2) cos2φ (4).

При равенстве горизонтальных напряжений (σ1 = σ2) и изменении полярного угла в горизонтальной плоскости от 0° до 90° тангенциальное напряжение σθ = 2σ1=2σ2. Таким образом,в пустой вертикальной скважине тангенциальное напряжение сжимает породы на контуре скважины усилием, равным удвоенному значению начального горизонтального напряжения (коэффициент концентрации напряжений Ккон =2).Для горизонтальной скважины вместо начального горизонтального напряжения используется начальное вертикальное напряжение.

Заполнение скважины промывочной жидкостью эквивалентно частичному восстановлению первоначального напряжённого состояния пород и снижению сжимающего действия тангенциального напряжения. Математически это записывается уравнением:

σθ = [σ1+σ2 — 2(σ1-σ2) cos2φ] — Рзаб (5),

где Рзаб — давление раствора в скважине на глубине расчёта.

При проведении гидроразрыва пород давление в скважине повышается до момента образования трещины разрыва. С точки зрения предыдущих рассуждений образование трещины разрыва происходит в два этапа: нейтрализация σθ и затем превышение предела прочности пород на растяжение (разрыв). Когда забойное давление Рзаб сравняется по величине со слагаемым, стоящим в квадратных скобках уравнения (5) и равным 2σ1 =2σ2, воздействие тангенциального напряжения будет нейтрализовано.Иначе говоря, в этот момент будет восстановлено напряжённое состояние пород, существовавшее до бурения скважины. Дальнейшее увеличение давления закачки жидкости разрыва будет направлено на преодоление предела прочности породы на растяжение. Произойдёт смена знака и тангенциальное напряжение вместо сжимающего станет растягивающим. Так как пределы прочности пород на разрыв заметно меньше пределов их прочности на сжатие, то дальнейший рост забойного давления до образования трещины разрыва (Рраз) незначителен относительно забойного давления, нейтрализующего сжимающее действие тангенциального напряжения.

Как только порода будет разорвана,забойное давление снизится. Это происходит потому, что после образования трещины дальнейшая поддержка её раскрытой требует меньших усилий, чем для образования самой трещины.Т.е. давление поддержки трещины разрыва в раскрытом состоянии и её продвижения вглубь массива пород Рпод > Ккон • σ1.

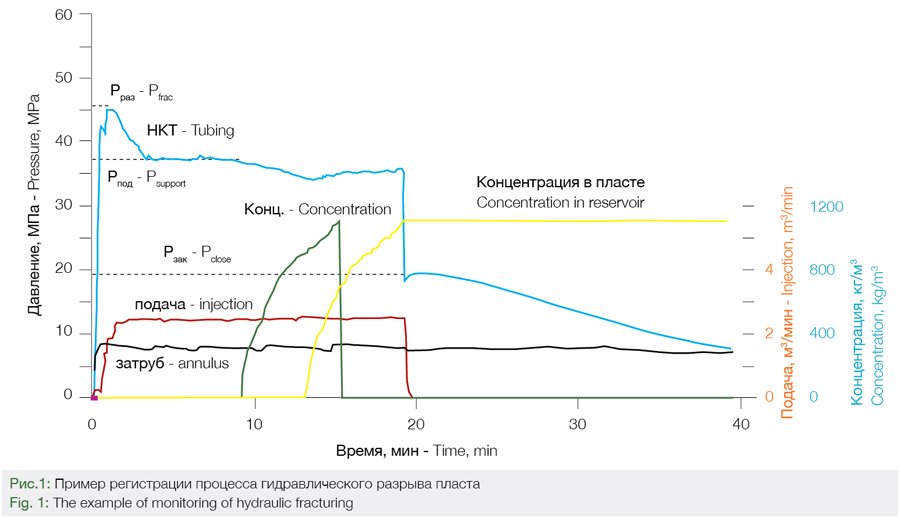

В момент остановки насосов и прекращения закачки жидкости разрыва порода будет стремиться к восстановлению первоначального состояния (до разрыва) и закрытию трещины разрыва. Давление закрытия трещины разрыва Рзак ≈ Ккон • σ1. Отсюда можно оценить σ1. Рис.1 иллюстрирует определение Рраз, Рпод, Рзак.

Проверка изложенного подхода проведена по данным гидроразрывов пород на двух залежах (А и Б). В обеих залежах нефтеносный пласт сложен песчаниками. Глубина залегания (- 2775 ÷ -2885 м) в залежи А и (-2870 ÷ -2920 м) в залежи Б. С кривой изменения давления в процессе ГРП считывались величины Рраз, Рпод, Рзак. Так как регистрация показаний во всех случаях проводилась на устье скважин,то дополнительно учитывалось давление столба жидкости в скважине от устья до интервала проведения ГРП. После оценки минимального горизонтального напряжения разница между Рраз и 2σ1 принималась за предел прочности на растяжение σраст.

Затем были рассчитаны среднеарифметические значения,которые составили:

— залежь А (114 ГРП) — Рраз = 47,3 МПа; σраст =8,4 МПа; σ1 = 22,24 МПа;

— залежь Б (34 ГРП) — Рраз = 49,92 МПа; σраст = 7,0 МПа; σ1 = 23,26 МПа.

Следуя вышеизложенной логике (Рраз = 2σ1 + σраст) расчётное среднее давление разрыва для залежи А равно 52,88 МПа и для залежи Б – 53,52 МПа.Сравнение расчётов с фактическими данными показало,что для песчаников залежи А чаще всего давление разрыва находится в диапазоне 51-54 МПа, для песчаников залежи Б – в диапазоне 52-55 МПа. Предлагаемый подход приемлем без использования симуляторов ГРП.

Трещиноватость

Главное предназначение гидравлического разрыва пласта, как об этом упоминалось ранее, создание системы трещиноватости в массиве горных пород. Что необходимо в этом случае знать о трещинах? Их направление, раскрытость,протяжённость, высоту. В рамках программ симуляторов ГРП рассчитывают раскрытость и протяжённость трещины разрыва. Подтверждаемость подобных расчётов с реалиями до сих пор отсутствует. В отдельных случаях пассивный сейсмический мониторинг даёт представление о направлении трещины разрыва [1]. Характерно,что в начале гидроразрыва источники сейсмоэмиссионного излучения фиксируются по обе стороны скважины,в которой выполняют ГРП, но при дальнейшей закачки жидкости разрыва – только в какую-то одну сторону. Такой результат, по нашему мнению,указывает на инициализацию трещин разрыва симметрично оси скважины, но развитие получает только одна трещина (аналогия с лабораторными экспериментами). Технология пассивного сейсмического мониторинга увеличивает расходы на проведение ГРП и массового применения для практики не получила.

В работе [3] «…приведены обзор и систематизация основных широко используемых методов моделирования ГРП, их особенностей, областей применения и ключевых предположений». Характерно, что дальнейшее направление развития моделей ГРП авторы связывают с усложнением гидродинамической модели для многокомпонентной жидкости и с учётом пороупругих эффектов. О дизайне трещиноватости ни единого слова.

Итог и основные выводы

Так что фактически нам известно о гидроразрыве? Только то,что показано на Рис.1 и аналогичных ему. В какой степени полученные результаты совпадают с данными расчётов в рамках симуляторов? Неизвестно,так как компании такие сведения не публикуют. Рассуждения о созданной трещиноватости в массиве пород и соответствующие иллюстрации отражают сугубо умозрительные представления их авторов.

На основе результатов, полученных при проведении лабораторных и полевых экспериментов и с учётом некоторых теоретических решений, можно сформулировать основные выводы,полезные для практики:

• при достижении давления разрыва породы инициируются две трещины, симметричные оси скважины, но вглубь массива продвигается только одна из них (в этой связи применение термина «полудлина трещины» — нонсенс);

• плоскость трещины разрыва параллельна оси вертикального ствола и перпендикулярна оси горизонтального ствола;

• независимо от направления ствола трещина разрыва распространяется по пути наименьшего сопротивления — перпендикулярно направлению действия минимального горизонтального напряжения;

• распределение проппанта в трещине спорадическое, что коррелирует с быстро снижающимся темпом отбора углеводородов;

• естественная трещина в породе не оказывает влияния ни на образование трещины разрыва, ни на её рост вглубь массива пород;

• при проведении многостадийных ГРП не менее 50% стадий разрыва углеводороды не продуцируют;

• результаты микросейсмических исследований существенно завышают высоту трещины разрыва пород;

• увеличение эффективности гидроразрыва возможно при уменьшении плотности перфорации,уменьшении размера отверстий, применении переменной скорости закачки жидкости разрыва;

• ни один из применяемых симуляторов ГРП не отражает реальный дизайн трещин разрыва, т.е. не решает главную задачу предназначения гидроразрыва.

Литература

1. Александров С.И., Гогоненков Г.Н., Пасынков А.Г. Пассивный сейсмический мониторинг для контроля геометрических параметров гидроразрыва пласта. Нефтяное хозяйство, 2007, №3, с.51-53.

2. Желтов Ю.П., Христианович С.А. О гидравлическом разрыве нефтеносного пласта. Изв.АН СССР, ОТН, 1955,№5, с.3-41.

3. Хасанов М.М., Падерин Г.В., Шель.Е.В.,Яковлев А.А., Пустовских А.А. Подходы к моделированию гидроразрыва пласта и направления их развития. ООО «Газпромнефть НТЦ», 25 января 2018.

4. Ciezobka J. Hydraulic Fracturing Test Site. DE-FE0024292. Presentation, August 15,2018.

5. Ciezobka J., Courtie J., Wicker J . Hydraulic Fracturing Test Site – Project overview and summary of results. URTEC – 2937168, 2018.

6. Elliot S.J., Gale J.F.W. Analysis and distribution of proppant recovered from fracture faces in the HFTS slant core drilled through a stimulated reservoir. URTEC- 2902629,2018.

7. Gale J.F.W., Elliot S.J., Laubach S.E. Hydraulic fractures in core from stimulated reservoirs:core fracture description of HFTS slant core, Midland Basin, West Texas. URTEC-2902624, 2018.

8. Hydraulic Fracturing Test Site (HFTS), Project Number DE-FE0024292.

9. Maity D., Ciezobka J., Eisenlord S. Assessment of in-situ proppant placement in SRV using through-fracture core sampling at HFTS. URTEC – 2902364,2018.

10. Rassenfoss S. Real fractured rock is so complex it’s time for new fracturing models. Journal Petroleum Technology 2018, vol.70, Issue: 11.

11. Stegent N.,Candle C. Downhole microseismic mapping of more than 400 fracturing stages on a multiwall pad at the HFTS. URTEC – 2902311, 2018.

12. Le Tirant P., Baron G. Fracturation hydraulique des roches sédimentaires en conditions de contraintes de fond. Comptes rendus 3 Colloque de l’A.R.T.F.P.,Paris,1969, p. 361-420.

13. Vagnetti R., Ciferno J. Federal field laboratories improving production efficiency,minimizing environmental impacts. World Oil,May 2019,Vol.240,№5.

14. Wood T., Leonard R., Senters C., Squires C., Perry M. Interwell communication study of UWC and MWC wells in the HFTS. URTEC-2902960, 2018.