RPI: Динамика рынка бурения в 2017 году внушает оптимизм

В конце 2016 года Россия заключила соглашение c ОПЕК об ограничении объема добычи нефти. В прошлом году оно дважды было пролонгировано, так что срок его действия распространился и на весь текущий, 2018 год. Казалось бы, меры по сдерживанию добычи могли привести к уменьшению объемов эксплуатационного бурения в стране. Но этого не произошло. В прошлом году, по данным ЦДУ ТЭК, объем проходки в эксплуатационном бурении в целом по России не только не снизился, но, наоборот, возрос по сравнению с предыдущим годом примерно на 11%. Эта довольно странная тенденция стала следствием продолжающегося процесса истощения запасов на старых месторождениях в Западной Сибири и в Волго-Уральском регионе, когда прирост объемов бурения во многих случаях не только не приводит к росту добычи, но во многих случаях сопровождается ее снижением. Вынужденный прирост объемов бурения, который с большой степенью вероятности продолжится в ближайшей перспективе, может стать локомотивом роста всего российского нефтесервисного рынка.

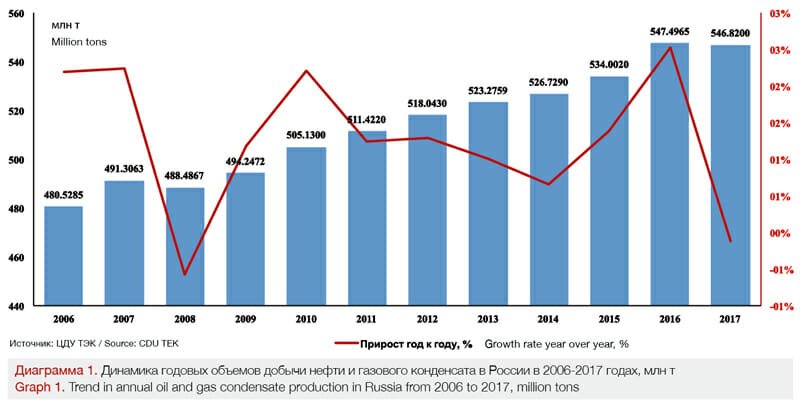

В 2015-2016 годах мировой рынок нефти характеризовался интенсивным ростом добычи со стороны крупнейших производителей с целью увеличения их доли рынка за счет американских производителей сланцевой нефти. Россия также участвовала в этом процессе, достигнув в 2016 году исторического максимума своей добычи в объеме 547,5 млн т нефти и газового конденсата, превысив уровень добычи предыдущего года на 2,5% (см. диаграмму 1).

В 2017 году Россия, наряду с другими ведущими нефтедобывающими странами, взяла на себя обязательство не увеличивать добычу, чтобы сдержать падение мировых цен на нефть. В связи с этим объем добычи нефти в России в 2017 году оказался примерно на уровне 2016 года.

По состоянию на начало 2018 года сложилась ситуация, при которой динамика добычи у российских нефтедобывающих компаний в течение ближайших двух лет будет во многом обусловлена фактором продления (или непродления) соглашения об искусственном сдерживании объема добычи в стране.

Согласно исследованиям RPI, после окончания действия соглашения этот показатель в целом по России может вырасти в период до 2024 года примерно до уровня в 574-575 млн т в год и удержаться на этом уровне вплоть до 2030 года. Стабилизации объема добычи нефти возможно достичь за счет:

• ввода новых месторождения (например, в Эвенкии, Иркутской области, на полуострове Ямал, и благодаря активизации работ на шельфе);

• повышенных объемов нового эксплуатационного бурения;

• широкого применения различных операций по повышению нефтеотдачи пластов (ПНП) и интенсификации добычи (ИД).

Эффект становится все меньше

При этом, как следует из данных ЦДУ ТЭК, на старых истощающихся месторождениях в традиционных регионах нефтедобычи эксплуатационное бурение уже не позволяет само по себе эффективно поддерживать или наращивать объем добычи нефти. Например, в течение 2014-2016 годов в «РН-Ставропольнефтегазе» объем проходки вырос на 21,4%, а объем добычи – на 7,8%, в «РН-Варьеганнефтегазе» рост бурения на 25,8% привел к увеличению добычи лишь на 1,9%, в «РН-Пурнефтегазе» проходка выросла на 96,8%, а добыча сократилась на 13,2%, в «РН-Юганскнефтегазе» увеличение проходки на 136,9% сопровождалось падением добычи на 1,3%. Эта закономерность продолжилась и в 2017 году.

В этих условиях компании вынуждены для поддержания объемов добычи хотя бы на существующем уровне применять все доступные методы повышения ПНП и ИД, развивать бурение, а также наращивать число операций капитального ремонта скважин (КРС).

В число технологий ПНП и ИД входят зарезка боковых, в том числе горизонтальных, стволов, гидроразрыв пласта (включая все большие объемы многостадийных ГРП), солянокислотные обработки призабойной зоны скважин и т.д. Однако по степени эффективности они пока отстают от бурения новых скважин, что и предопределило положительную динамику проходки в эксплуатационном бурении как в 2016, так и в 2017 году.

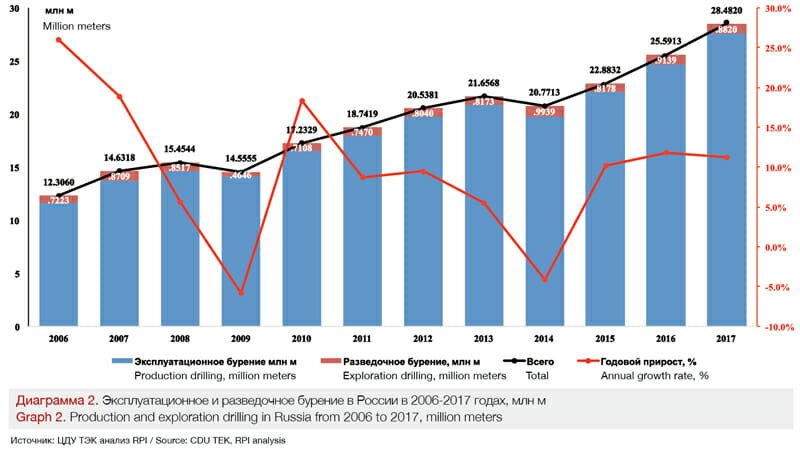

В прошлом году, как следует из данных ЦДУ ТЭК, продолжился активный рост объемов эксплуатационной проходки. Суммарный объем эксплуатационного и разведочного бурения по сравнению с 2016 годом увеличился на 11,3% и достиг исторического максимума в объеме 28,5 млн м . Всего за последние десять лет объем бурения увеличился на 84% (см. диаграмму 2) при соответствующем росте добычи на 11,9% с 488,5 млн т в 2008 году до 546,8 млн т в 2017 году.

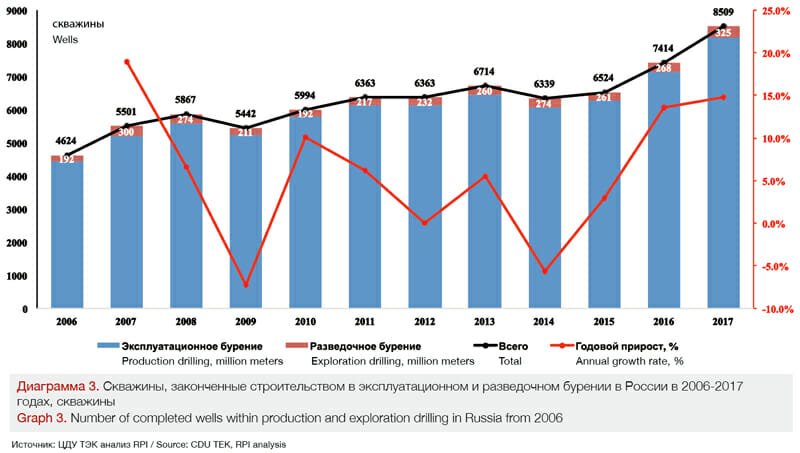

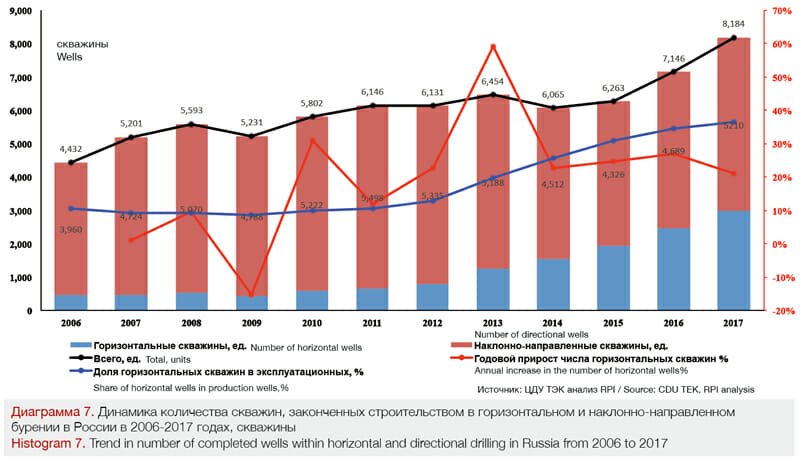

Число эксплуатационных скважин, законченных строительством в 2017 году, достигло 8184 единиц, увеличившись по сравнению с 2016 годом на 14,5%, а число разведочных – 325 (рост на 21,2 по сравнению с 2016 годом). Всего в период с 2006 по 2017 год число построенных скважин выросло на 84,0% (см. диаграмму 3).

Число скважин, законченных строительством в эксплуатационном и разведочном бурении, росло в 2006-2017 годах в среднем более медленным темпом по сравнению с ростом проходки, в результате увеличения глубины скважин.

Средняя глубина скважины, законченной строительством в эксплуатационном бурении, увеличилась с 2006 по 2017 год на 12,9% и составила около 2,9 тыс. м.

Средняя глубина скважины, законченной строительством в разведочном бурении, в 2017 году составила примерно 2,6 тыс. м, увеличившись по сравнению с 2006 годом на 12,3%.

Эксплуатационное бурение – крупнейший сегмент рынка

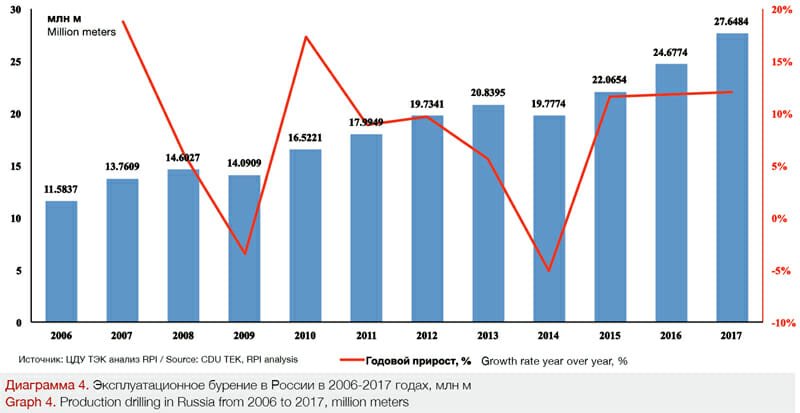

Объем эксплуатационного бурения в 2017 году вырос почти на 3 млн м (+11,7% к уровню 2016 года, в котором прирост бурения составил 11,8%) до 27,6 млн м (см. диаграмму 4). В региональном разрезе на Западную Сибирь пришлось 82% всего объема эксплуатационного бурения 2017 года.

Рост объемов эксплуатационного бурения в целом по России был достигнут за счет увеличения бурения в Западной Сибири и Восточной Сибири.

В Западной Сибири рост эксплуатационного бурения в 2017 году продолжился с темпом 13,4% и составил 2,65 млн м, продолжив положительный тренд 2015-2016 годов.

Увеличение объемов эксплуатационного бурения было обеспечено за счет возрастания объемов бурения у ВИНК в объеме 2,5 млн м, прежде всего на месторождениях «Роснефти» (+2,4 млн м, с львиной долей этого прироста на месторождениях «РН-Юганскнефтегаза»: +1,7 млн м). Таким образом можно заключить, что в Западной Сибири рост проходки был обусловлен стремлением «Роснефти» поддерживать добычу за счет ввода новых скважин на фоне истощения эксплуатируемых месторождений.

В Восточной Сибири в 2015-2016 годах рост эксплуатационного бурения происходил еще более высокими темпами: в 2016 году объем бурения в регионе вырос на 40,3% и достиг уровня 1,7 млн м в при росте в 2015 году на 38,1%. Он был обеспечен увеличением объемов бурения на месторождениях «Сургутнефтегаза» (+0,4 млн м) и «Роснефти» (+0,1 млн м). Правда, в 2017 году положительная тенденция была почти прервана.

Тимано-Печорский и Волго-Уральский регионы продемонстрировали в 2016 году снижение объемов эксплуатационного бурения на 0,1 млн м (-15,3%) и 0,3 млн м (-10,6%) соответственно. Снижение объемов бурения в Тимано-Печоре обусловлено, главным образом, сокращением бурения на месторождениях «ЛУКОЙЛа» (-0,2 млн м), а в Волго-Уральском регионе – сокращением бурения на месторождениях «Роснефти» в Оренбургской и Самарской областях (-0,2 млн м). В то же время в 2017 году в этих регионах, наоборот, наметился положительный тренд в объемах проходки.

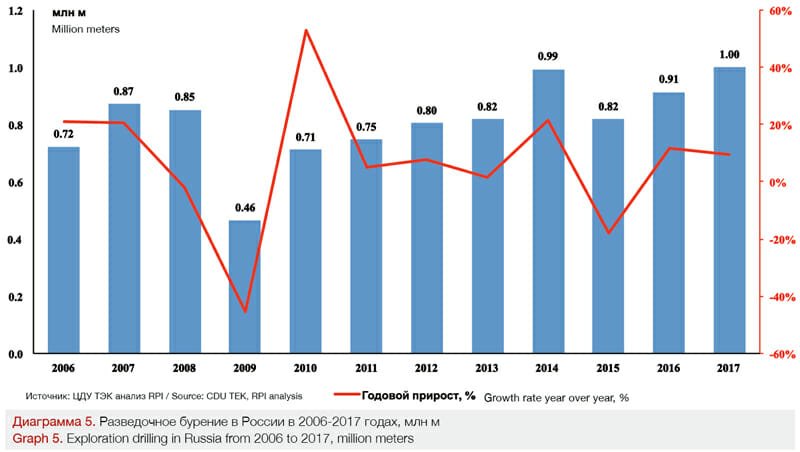

Объем разведочного бурения в России в 2017 году увеличился на 0,9 млн. м (+9,8% к уровню 2016 года) и достиг уровня 1 млн м. Наибольшую долю в разведочном бурении по-прежнему занимает Западная Сибирь – 50% от общероссийского объема. Однако рост разведочного бурения был обусловлен увеличением бурения на Волго-Урале и в Восточной Сибири (см. диаграмму 5).

Горизонтальное бурение – ключевое звено рынка

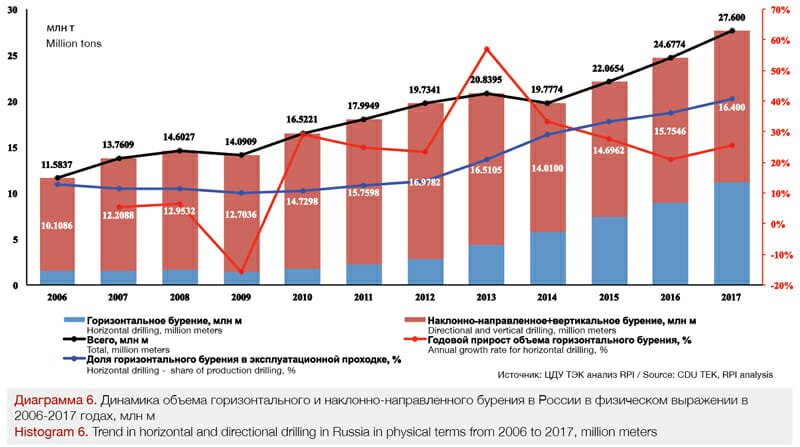

Начиная с 2010 года, в сфере бурения произошли качественные технологические изменения. Доля горизонтального бурения в общем объеме эксплуатационной проходки стала быстро возрастать. Это было вызвано совершенствованием технического оснащения сопровождения бурения, например, оборудования телеметрии и каротажа во время бурения.

В 2017 году объем горизонтального бурения достиг уровня 11,2 млн м, увеличившись за год на 26% (см. диаграмму 6).

По итогам года горизонтальное бурение превысило долю в 40% от всего эксплуатационного бурения. При этом в суммарном приросте объемов эксплуатационного бурения (+2,9 млн м) рост горизонтального бурения (+2,3 млн м) занял 79%.

В 2017 году число горизонтальных скважин, законченных строительством, достигло 2974 единиц, увеличившись за год на 21% (диаграмму 7).

Горизонтальные скважины достигли доли 36% от всех эксплуатационных скважин, законченных строительством. При этом в суммарном приросте числа построенных эксплуатационных скважин (+1047 единиц) рост числа горизонтальных скважин (+517 единиц) занимает 49%.

Средняя глубина скважин, законченных строительством, составила 3546 метров для горизонтальных и 2727 м – для наклонно-направленных скважин.

Наиболее глубокими в 2016 году были горизонтальные скважины, построенные в Западной Сибири – 3922 м, а наименее глубокими – в Тимано-Печоре – 2449 м.

Среди наклонно-направленных скважин наиболее глубокими в 2016 году были скважины, построенные в прочих регионах – 3322 м и Западной Сибири –2991 м, а наименее глубокими – на Волго-Урале – 896 м.

В 2017 году продолжилась тенденция увеличения средней длины горизонтальных участков скважин, наметившаяся в 2010-2016 годах. В 2010 году, когда в России начался динамичный рост объемов горизонтального бурения, средняя величина горизонтальных секций была равна примерно 300 м. В течение 2011-2017 годах для материковых скважин этот показатель достиг величины в 750-800 метров. Однако уже в настоящее время на скважинах, например, в Эвенкии, этот параметр достиг уровня в 1000 м. Согласно оценкам отраслевых экспертов и анализу RPI, в ближайшие 5-7 лет средняя длина материковых горизонтальных секций достигнет примерно 1300 м. К 2030 году этот показатель может возрасти до 1500-1700 м.

Необходимо отметить, что длина горизонтальных секций морских скважин уже в настоящее время может достигать больших значений. Например, этот показатель для отдельных скважин на месторождении им. Ю. Корчагина в российском секторе Каспийского моря (Северный блок, «ЛУКОЙЛ») превышает 4000 м.

Наибольшие значения длины горизонтальных участков имеют эксплуатационные скважины, бурящиеся с берега и предназначенные для разработки прибрежных морских месторождений. Например, в рамках реализации проекта «Сахалин-1» при разбуривании с берега месторождения Чайво с помощью наземной буровой установки «Ястреб» бурились скважины с длиной горизонтального участка около 11 тыс. м.

Второй тенденцией, продолжившейся в 2017 году, было все большее применение многостадийного ГРП (МГРП) при строительстве горизонтальных скважин. Особенностью операций МГРП является постоянное повышение их технологической сложности, выраженное, в первую очередь, в количестве проводимых стадий. В 2017 году средневзвешенное количество стадий операций МГРП составило примерно 6 единиц. При этом среднее количество стадий при операциях на горизонтальных скважинах и боковых горизонтальных стволах отличалось: на горизонтальных скважинах в среднем проводилось около 7 стадий за операцию, на боковых горизонтальных стволах – примерно 3 стадии. Отмечены отдельные случаи выполнения 20-стадийных МГРП. Например, такие операции единично были проведены компаниями «Роснефть» и «Газпром нефть». В перспективе 2025-2030 годов МГРП с количеством стадий в 18-20 единиц будут характерны для залежей сланцевой нефти и отложений Баженовской свиты.

Потенциал роста

Несмотря на впечатляющую динамику последних двух лет рынок бурения, в первую очередь эксплуатационного, в физическом и, как следствие, в денежном выражении еще имеет значительный потенциал роста. Основным его драйвером роста в 2018-2030 годах станет бурение на истощившихся месторождениях Западной Сибири с целью сдерживания падения добычи на них.

Исследования показывают, что в ближайшие годы такой показатель, как годовой прирост объема проходки в эксплуатационном бурении может удержаться в пределах 5-9%. В период 2018-2023 годов будет происходить интенсивное освоение новых месторождений в Восточной Сибири, в связи с чем увеличатся объемы эксплуатационного бурения в этом регионе. Это послужит еще одной поддержкой увеличению эксплуатационного бурения. После 2022 года годовой прирост объема проходки будут постепенно снижаться примерно до 1% к 2030 году. В это время уменьшится бурение на новых крупных месторождениях в сочетании с усилившимися ограничениями на рост бурения на старых месторождениях.

Мы ожидаем, что доля горизонтального бурения будет увеличиваться и достигнет уровня 46% от эксплуатационного бурения уже в 2020-2025 годах в период интенсивного освоения новых месторождений в Восточной Сибири. К 2030 году доля горизонтального бурения превысит 50% и будет иметь тенденцию к дальнейшему росту.

Проведенный RPI анализ за 2006-2016 годы показал, что годовые объемы разведочного бурения находятся в прямой зависимости от объемов эксплуатационного бурения (доразведка действующих месторождений), инвестиционных программ нефтяных компаний, и в значительной степени зависят от текущей экономической ситуации.

Опыт кризисов 2009 и 2014 годов показал, что в случае сокращения инвестиционных программ объем проходки в разведочном бурении в значительной степени сокращается.

В случае если не будут найдены дополнительные новые месторождения, объем проходки в разведочном бурении в целом по России после 2020 года будет постепенно сокращаться за счет снижения разведки в Западной Сибири. Рост ее может быть произойти в новых регионах. Это в первую очередь коснется Восточной Сибири.

Исследования, проведенные RPI, показали, то динамично развивающийся рынок бурения в предстоящие годы может стать тем локомотивом, который может потянуть за собой вверх все связанные с ним сегменты нефтесервисного рынка, а, по существу, и весь рынок в целом.

Аналитический отчет «Российский рынок бурения нефтяных скважин» выпущен компанией RPI. По вопросам, связанным со статьей и отчетом, обращайтесь по телефонам:

+7 495 502 5433,

+7 495 778 9332

e-mail: research@rpi-research.com

www.rpi-consult.ru

Вадим Аркадьевич Кравец, ведущий аналитик RPI Research & Consulting