Перспективы геологоразведки на Российском шельфе до 2025 года

Ирина Чмелёва

В течение последних нескольких месяцев набирает обороты дискуссия о влиянии иностранных компаний и привносимых ими технологий на российскую нефтедобычу. Высокопоставленные лица РФ, начиная от президента и заканчивая руководителями министерств и ведомств, все чаще говорят о необходимости замещения импортного оборудования, предназначенного для извлечения сырья, за счет развития собственного производства. В связи с тем, что зарубежный капитал играет колоссальную роль в проектах по разработке шельфовых месторождений, мы решили оценить, какой будет потребность в оборудовании на российском шельфе в течение ближайших 10 лет и в каких акваториях она окажется наибольшей.

В 2013 году за пределами России было открыто около 15 гигантских месторождений углеводородов и, что характерно, практически все из них относятся к шельфовым. Следовательно, разработка морских ресурсов в ближайшем будущем станет основным источником развития мировой нефтегазодобывающей отрасли.

В настоящий момент месторождения, разработанные еще в бытность СССР, иссякают. По этой причине все большую актуальность получает вопрос их замещения новыми источниками углеводородов. Однако новые месторождения зачастую оказываются более мелкими и поэтому неспособны полностью восполнить выбывающие ресурсы.

Российское правительство неоднократно обращало внимание на необходимость воспроизводства сырьевой базы в качестве важнейшего фактора развития отечественной нефтегазодобычи. Замечания, в частности, касались целесообразности локализации производства технологий для разработки шельфа, необходимости вложения 320 миллиардов рублей в развитие геологоразведки на период до 2020 года, необходимости поддержки холдинга «Росгеология» и т.д.

Состав располагаемых к сегодняшнему дню нефтегазовых ресурсов свидетельствует о том, что наиболее перспективным сегодня является разработка шельфовых месторождений, бурение на которых с высокой долей вероятности может показать существенные дебеты. Означает ли это, что объем реализуемых на шельфе геологоразведочных работ теперь стремительно вырастет? По оценке аналитиков RPI, это будет зависеть от того, каким образом государство будет распределять лицензии. В материалах RPI представлено два вида прогнозов – интенсивный и инерционный. При интенсивном сценарии выдача лицензий и поиск партнеров и подрядчиков происходит в ускоренном развитии, в то время как инерционный сценарий предполагает сохранение текущих тенденций. Однако, исходя из сложившихся на рынке закономерностей, можно ожидать, что в ближайшие годы освоение шельфовых месторождений в России будет развиваться именно по инерционному сценарию, который можно считать базовым. В нем учитываются риски, с которыми приходится сталкиваться российским компаниям: неподтверждение прогнозов относительно запасов (ресурсов) на том или ином лицензионном участке, отсутствие денежных средств для продолжения работ, недоступность технологий или оборудования для их проведения.

В исследовании RPI представлен детальный анализ потенциала месторождений и лицензионных участков, условий их эксплуатации и требований к объему выполняемых на них работ. Результаты работы позволяют оценить перспективы геологоразведки на российском шельфе.

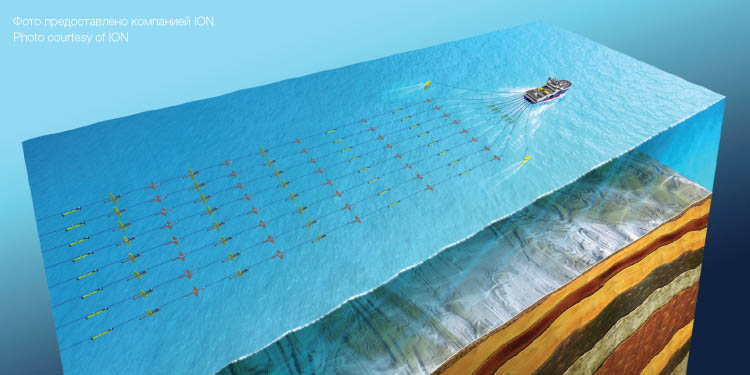

1.Сейсморазведка 2D/3D

Изучение любого месторождения начинается с проведения геофизических исследований, в том числе – с сейсморазведки. В ближайшие 10 лет основная доля сейсморазведки 2D/3D будет приходиться на арктические моря: Баренцево, Печорское и Карское. В данных акваториях будет осуществляться более 60% 2D сейсморазведки и более 30% 3D сейсморазведки. При этом значимость этих участков будет год от года колебаться. Например, в 2014-2015 годах основные работы (60-70% по 2D сейсморазведке и 40-50% по 3D сейсморазведке) будут проводиться в Карском море, тогда как в период между 2016 и 2020 годами – в Баренцевом и Печорском морях (40-50% по 2D сейсморазведке и 30% по 3D сейсморазведке). Такое распределение работ предопределено планами недропользователей. Для понимания основных посылок построения прогнозов остановимся на данном вопросе более подробно.

В акватории Каспийского моря сейсморазведочные работы в течение ближайших 10 лет будут производиться на Северном блоке; помимо этого, будет задействовано месторождение Инчхе-море и такие блоки, как Тюлений, Димитровский, Дербентский, Сулакский и Избербашский. Примечательно, что основной объем работ на Северном блоке уже выполнен, однако «ЛУКОЙЛ» не исключает возможности проведения на нем доразведки. На остальных блоках в настоящий момент работы приостановлены; вполне вероятно, что у них появится новый недропользователь, который будет вынужден с 2016 года заново проводить разведку. Что касается Лаганского и Центрального блоков и Северо-Каспийского участка, то здесь разведочные работы закончатся в 2021-2023 годах.

В акватории Черного моря сейсмические исследования в 2014-2025 годах будут вестись на Туапсинском прогибе и Западно-Черноморском участке; при этом ежегодный объем работ ожидается на уровне 2014 года. На Южно-Черноморском участке сейсморазведка начнется в ближайшее время после утверждения соответствующих мероприятий. Если говорить о Северо-Западной и Восточной площадках, то здесь, по мнению RPI, может поменяться недропользователь: по всей видимости, место «Черноморнефтегаза» займет «Роснефть». В результате, работы по проведению сейсморазведки на этих участках начнутся не ранее 2018 года.

В Азовском море сейсморазведочные работы будут проводиться в соответствии с текущими планами компаний. Согласно базовому сценарию RPI, в ходе реализации Темрюкско-Ахтарского проекта значительных залежей обнаружено не будет, поэтому все работы на нем будут приостановлены к 2019 году. Работы же на Палеозойской структуре и Високосном участке прекратятся к 2021 году.

На Балтийском море, в связи с падением добычи на Кравцовском месторождении, «ЛУКОЙЛ» в 2014-2025 годах будет производить основной объем сейсморазведочных работ на потенциально перспективных структурах Д-29, Д-33 и Д-41. Все сейсморазведочные работы на них закончатся в 2018 году.

Баренцево и Печорское моря уникальны тем, что в их акватории присутствует большое количество участков, которые недавно были переданы недропользователям, а также блоков, которые остаются в нераспределенном фонде. На участках, лицензии на которые были выданы недавно, такие как Западно-Матвеевский, Южно-Русский, Южно-Приновоземельский, Северо-Поморский и Русский, перед компаниями стоит необходимость проведения сейсморазведки для подтверждения и экспертизы запасов. Сейсмические исследования на Долгинском месторождении, Медынско-Варандейском и Персеевском участках активизируются в ближайшее время; завершатся же они в массе своей к 2020-2022 году. Согласно прогнозу RPI, блоки Баренц-1-7 (за исключением уже розданных лицензий на отдельные участки) скорее всего останутся в нераспределенном фонде.

В акватории Карского моря компания «Газпром» будет проводить сейсмологические исследования на тех участках, лицензии на которые она получила без конкурса в 2013 году. Проведение работ займет весь рассматриваемый период времени, так как площадь участков достаточна велика. К последним, в частности, относятся Северо-Харасавэйский, Амдерминский, Западно-Шараповский, Невский, Обручесвкий и Шараповский участки, а также участок недр, включающий в себя Ленинградское газоконденсатное месторождение.

Компания «Роснефть», как ожидается, начнет работы на Восточно-Приновоземельских участках в 2014 году; срок действия их реализации займет два-три года. С 2020 года произойдет сокращение объемов сейсморазведки на участках Восточно-Приновоземельский-1,2,3. Причиной тому будет служить как подготовка к эксплуатационному бурению, так и тот факт, что участки окажутся не столь перспективными, как прогнозировалось ранее. Что касается Северо-Карского участка, то здесь компания планирует проводить сейсморазведку вплоть до 2016 года. Как минимум одна поисково-разведочная скважина будет пробурена до конца 2025 года.

В Обской и Тазовской губах компания «Газпром» в течение всего рассматриваемого периода скорее всего будет проводить активные сейсмологические исследования на своих перспективных участках (Семаковском, Антипаютинском, Тота-Яхинском), так как они располагаются на небольшой глубине в непосредственной близости от берега и обладают большим добычным потенциалом. Работы на Антипаютинском участке начнутся с 2014 года, на Тота-Яхинском – с 2016 г., а на Семаковском – с 2017 г..

В акватории Берингового моря основной объем сейсморазведочных работ будет производиться преимущественно на участке «Анадырь-1», так как он уже находится в руках недропользователя. Участки «Анадырь-2,3» в ближайшие годы скорее всего останутся в нераспределенном фонде, следовательно геологоразведочных работ на них проводиться не будет.

В 2014-2025 годах сейсмические исследования на блоках в Охотском море будут начинаться за 2-3 года до начала бурения поисково-разведочных скважин. На участках Магадан-1,2,3, а также на Лисянском и Кашеваровском участках «Роснефть» совместно со Statoil продолжит проведение сейсморазведки, дополнив ее 3D-обследованием. В рамках проекта Сахалин-3 продолжится изучение Венинского и Восточно-Одоптинского блоков, равно как и на участке Астрахановское море-Некрасовский.

В течение рассматриваемого периода «Роснефть» также начнет изучение Амур-Лиманского и Востчно-Прибрежного участков, которые компания недавно получила в пользование. Целесообразно ожидать, что судебные тяжбы совместной компании «Роснефти» и «Газпрома» с Роснедрами в обозримой перспективе закончатся принятием компромиссного решения, и некоторые из входящих в блоки Корякия-1,2 и Камчатский-1 участки будут переданы недропользователю для последующего освоения. Другие же участки останутся c большой долей вероятности в нераспределенном фонде.

Участки, находящиеся в пределах Японского моря (Сахалин-8-9, Хабаровск-2-4), ближе к концу прогнозируемого периода перейдут к недропрользователям; начало же проведения на них сейсмологических работ окажется возможным не ранее 2023 года.

Всего в Южных акваториях в течение ближайших десяти лет будет предъявляться максимальная потребность в 22-24 судах сейсморазведки одновременно, в Балтийском и Арктических морях – 27-31 судах, в Дальневосточных морях – 8-12 судов. На российском шельфе максимальная одновременная потребность в судах для проведения 2D/3D сейсморазведки при базовом сценарии развития событий будет на уровне 58-67 единиц единовременно.

2.Разведочное бурение

По мнению Владимира Богданова, генерального директора компании «Сургутнефтегаз», для того чтобы восполнить выбывающие запасы углеводородов, проходку необходимо увеличить в 2-3 раза. Западные нефте- и газодобытчики на геологоразведочные работы направляют в 3-4 раза больше средств, чем российские.

На тех месторождениях Каспийского моря, где было проведено разведочное бурение, не показавшее наличия притоков углеводородов (например, на месторождениях Лаганского блока), работы закончатся по его завершении.

В настоящее время единственным участком, для которого достаточно точно запланированы сроки ввода месторождений, является Северный блок. Работающий на нем «ЛУКОЙЛ» в 2011 году объявил о следующих сроках ввода в промышленную разработку своих месторождений:

» им. В.Филановского — 2015 год;

» им. Ю.Корчагина (вторая фаза) — 2015 год;

» Сарматское — 2017 год;

» Ракушечное — 2020 год (возможно, несколько позднее).

График работ по освоению месторождений им. Ю.Корчагина и В.Филановского в настоящее время соблюдается достаточно точно. Остальные месторождения блока скорее всего будут вводиться в эксплуатацию за пределами десятилетнего горизонта планирования.

При сдержанном сценарии развития на остальных блоках российского сектора Каспийского моря в ближайшие 10 лет возможно только поисково-разведочное бурение. К таким блокам относятся: Центральный, Инчхе-море, Тюлений, Димитровский и Дербентский, Сулакский и Избербашский, Лаганский, Северо-Каспийский участок.

На месторождение Инчхе-море, а также на блоках Тюлений, Димитровский и Дербентский с высокой долей вероятности уже в 2014 году придет недропользователь. Скорее всего им окажется «Роснефть». На Лаганском блоке та же «Роснефть» в конце 2013 года стала обладателем контрольного пакета акций.

Работы на российской части Яламо-Самурского блока остановлены, так как бурение здесь не показало притока углеводородов. Освоение месторождений им. Ю.Корчагина, им. В. Филановского, Сарматского и Ракушечного скорее всего уложится в планируемые сроки, а ввод в промышленную разработку Хвалынского месторождения будет отложен на период после 2025 года из-за причин правового и организационного характера.

Поисково-разведочное бурение на структуре Абрау Туапсинского прогиба Черного моря начнется не раньше 2014 года. Об этих планах заявляла «Роснефть» в конце 2013 года. В связи с неопределенностью в сфере лицензирования у российского «Черноморнефтегаза» и вероятным переходом его лицензий к «Роснефти», бурение на Северо-Западной и Юго-Восточной площадях начнется не раньше 2017 года.

В российском секторе Азовского моря в 2014-2022 годах основной упор будет сделан на интерпретации полученных в результате сейсморазведки результатов и бурении поисково-разведочных скважин. При этом результаты бурения, по нашим предположениям, не приведут к открытию значительных залежей углеводородов.

В Балтийском море целью разведочных работ является нахождение новых запасов нефти на участках Д-41, Д-29 и Д-33, чтобы сдержать падение добычи нефти Кравцовского месторождения. С 2015 по 2018 годы «ЛУКОЙЛ» проведет бурение как минимум двух поисково-разведочных скважин, после чего компания будет принимать решение относительно перспективности дальнейших работ на новых участках.

В акватории Печорского и Баренцево морей присутствуют участки с разным уровнем проведения геологоразведочных работ. В частности, на Приразломном и на Штокмановском месторождениях все работы уже закончены, и в дальнейшем на них будет проводиться только эксплуатационное бурение.

В рамках базового сценария, предполагающего отсутствие владельцев у нераспределенных ранее блоков, поисково-разведочное бурение будут проводить: «Севернефтегаз» — на Кольских участках, «Газпром нефть» — на Долгинском участке, «Роснефть» — на Персевском блоке, а также на Медынско-Варандейском, Южно-Приновоземельском, Западно-Матвеевском, Русском, Южно-Русском, Северо-Поморском-1 и других участках согласно условиям полученных лицензий.

В Карском море в ближайшие десять лет «Роснефть» вероятно будет бурить разведочные скважины в рамках изучения запасов на Восточно-Приновоземельских участках и Северо-Карском участке; «Газпром» проведет поисково-разведочное бурение на участках, лицензии на которые были получены в прошлом году, не ранее 2017 года.

В акватории Обской и Тазовской губ, по оценке RPI, ввод в промышленную разработку Северо-Каменномысского, Каменномысского-море и Обского месторождений начнется после 2022 года, то есть несколько позже заявленных ранее планов, однако дополнительных разведочных работ проводиться не будет. На других перспективных участках, недавно полученных «Роснефтью», планируются поисково-разведочные работы, в том числе бурение.

В Беринговом море на участке «Анадырь-1» будет проведено разведочное бурение, которое, согласно базовому сценарию RPI, не подтвердит наличие промышленно значимых запасов углеводородов, после чего работы будут приостановлены. Участки «Анадырь-2,3» скорее всего не передадутся недропользователям; либо такая передача произойдет после 2020-2021 годов, что отодвинет начало разведочного бурения на их территории на период после 2025 года.

Если говорить о перспективах бурения на Западно-Камчатском шельфе Охотского моря, то «Газпром» предположительно оценит затраты на соблюдение природоохранных требований как слишком высокие, учитывая большую долю вероятности необнаружения промышленных запасов ресурсов (по итогам проделанных ранее работ). В связи с этим работы на шельфе приостановятся.

На участках «Магадан-1,2,3», а также на Лисянском и Кашеваровском блоках будет проводиться разведочное бурение и другие геологоразведочные мероприятия; решение об эксплуатационном бурении будет приниматься по результатам проведенных работ.

На Венинском блоке («Сахалин-3») «Роснефть» пробурит оценочную скважину, по результатам оценки которой будет принято решение о дальнейшей разработке участка.

На Восточно-Одоптинском и Аяшском блоках участка «Сахалин-3» в период до 2025 года будет проводиться только разведочное бурение. По его результатам, уже после 2025 года, будет принято решение о дальнейшей его разработке.

На Лебединском участке и блоке «Астрахановское море – Некрасовский» будут пробурены разведочные скважины. Вопрос о перспективности продолжения работ на месторождениях по итогам результатов бурения будет рассмотрен после 2025 года.

На участках «Амур-Лиманский» и «Восточно-Прибрежный» «Роснефть» в ближайшие 10 лет не перейдет к бурению поисково-разведочных скважин.

Разработка Южно-Пильтухского участка, осуществляющаяся в рамках проекта «Сахалин-2», согласно базовому сценарию, не получит продолжения и не перейдет на стадию бурения.

«Роснефть» в обозримой перспективе вероятно сдаст лицензию на месторождение «Сахалин-5» без проведения дополнительных разведочных работ из-за ограниченных возможностей разработки столь сложного с геологической точки зрения участка.

Участки «Сахалин-4», Лопуховский блок, участки «Сахалин-6,7», «Корякия-1,2», «Камчатский-1», «Хабаровск-1,3» и «Сахалин-7», согласно базовому сценарию, в ближайшие 10 лет не будут переданы недропользователям.

В Японском море разведочное бурение с большой вероятностью не начнется по причине того, что участки «Сахалин-8,9» и «Хабаровск-2,4» продолжают оставаться в нераспределенном фонде; и даже если они перейдут к недропользователям, то это произойдет слишком поздно, чтобы начать на них работы до 2025 года.

3.Потребность в буровых установках

Прогноз потребности в буровых установках в акватории российских морей строился исходя из глубин соответствующих участков, а также на основании планов компаний (подтвержденных и не подтвержденных) по данным работам.

Исходя из данных о глубинах Каспийского моря, мы полагаем, что для бурения поисково-разведочных скважин на Северном, Димитровском, Дербентском, Сулакском, Северо-Каспийском и Избершском блоках в период 2014-2015 годов потребуется 1-3 СПБУ.

На графике 4 (см. Прогноз потребности в морских буровых установках на шельфе России в 2014-2025 годах) в колонке, посвященной Каспийскому морю, учтены потребности в буровых установках при бурении поисково-разведочных скважин, а также в наземных буровых установках для освоения месторождения Инчхе-море.

Для бурения месторождений на Центральном блоке в течение 2014-2015 годов будет необходимо наличие одной полупогружной буровой установки (ППБУ). Для работ на Лаганском и Тюленьем блоках окажется достаточным одной-двух буровых установок типа МБК. Бурение на месторождении Инчхе-море можно произвести наземной буровой установкой с грузоподъемностью около 600 т, аналогичной буровой установке «Ястреб», с помощью которой на Сахалине бурятся скважины с длиной горизонтального участка более 9 км.

В акватории Черного моря для осуществления поисково-разведочного бурения понадобится 1-2 буровые установки типа буровое судно, в соответствии с имеющимися глубинами моря. Эти буровые суда могут быть арендованы в любом районе Мирового океана.

Для поисково-разведочного бурения в акватории Азовского моря в период 2016-2020 годов потребуется 1 буровая установка типа СПБУ. Ранее подобная установка арендовалась у украинского ГАО «Черноморнефтегаз» (располагает четырьмя буровыми установками типа СПБУ, из них две – на ремонте).

Исходя из глубин Балтийского моря, мы полагаем, что для бурения поисково-разведочных скважин на структурах Д-29 и Д-33 блоках в период 2014-2025 годов потребуется 1 буровая установка типа СПБУ и 1 буровая установка типа НБУ. При этом 1 буровая установка типа СПБУ будет использоваться для бурения нескольких скважин в разное время.

При условии, что поисково-разведочное бурение в акватории Баренцева и Печорского морей начнется в соответствии с объявленными недропользователями планами, для осуществления данных работ понадобятся буровые установки трех типов: самоподъемные буровые установки, полупогружные буровые установки и буровые судна (для бурения на Персеевском участке). Наибольшая потребность в буровых установках придется на 2017 и 2020 годы: до 3 единиц одновременно.

Для обеспечения буровых работ на Карском море потребуется не более 2 буровых установок типа ППБУ, и то только в 2019 году; в остальные же годы будет достаточно одной установки.

В течение ближайших десяти лет «Газфлот» будет разрабатывать свои перспективные структуры в Обской и Тазовской губах и ежегодно бурить примерно 1 поисково-разведочную скважину, для чего достаточно будет одной буровой установки СПБУ.

Для работ на участках в Беринговом море также потребуется всего одна буровая установка типа СПБУ.

В Охотском море понадобятся буровые установки трех типов: самоподъемные буровые установки, полупогружные буровые установки и наземные буровые установки. В результате одновременная потребность в буровых судах в период ближайших десяти лет не превысит 5 единиц и придется она, по оценке RPI, на 2019 год.

В Японском море разведочного бурения не ожидается, поэтому потребности в буровых установках не будет.

При базовом сценарии развития, максимальная потребность в буровых установках всех типов придется на 2019-2020 годы – 14-15 единиц, среди которых 5-6 потребуются для бурения в Южных акваториях, около 5 – для Балтики и Арктических акваторий и 5 – для Дальневосточных морей.

Именно потребность в буровых установках является основным фактором, обуславливающим повышение риска негативного воздействия санкций на разработку российских недр. В частности, речь идет о риске срыва поставок технологичного оборудования, необходимого для освоения арктического шельфа. Для иллюстрации можно привести следующий пример: осенью 2008 года, при проведении работ на российском арктическом шельфе сложилась ситуация, когда в акваториях Баренцева и Печорского морей не осталось свободных буровых установок отечественного производства, а все имевшиеся на тот момент были сданы в аренду за пределами России. При этом собственными буровыми мощностями, пригодными для разведки участков в Арктике с малыми глубинами моря, располагал лишь «Газфлот» – дочернее предприятие «Газпрома». После приобретения нескольких установок значение данного фактора в последние годы снизилось. Тем не менее, государство целенаправленно старается стимулировать данную отрасль судостроения. На дальневосточном шельфе риск отсутствия необходимого технологического оборудования для освоения месторождений или разведки лицензионных участков ниже, поскольку есть возможность их аренды и транспортировки из других стран, таких как Малайзия (проект «Сахалин-3») или Бразилия (проекты «Сахалин-4,5»).

Косвенным подтверждением потенциального дефицита технологических мощностей может также служить альянс «Роснефти» и ExxonMobil, который, помимо всего прочего, имеет целью разведку трех лицензионных участков в Карском море. Подобного рода союзы являются одним из способов решения проблемы нехватки технологий, однако на практике они заключаются также с иностранными компаниями, и альтернативы на российском рынке в данный момент не существует.

Участникам рынка приходится вырабатывать новую модель поведения, ориентированную на раскрытие внутреннего потенциала и обеспечивающую реальную многополярность международного взаимодействия. Так, на недавнем заседании с членами комиссии по ТЭК, Президент России поручил правительству разработать план конкретных мероприятий по локализации производства на базе существующих инвестиционных планов и потребностей предприятий ТЭК. Импортозамещение, отметил президент, поможет обеспечить надежность реализации многих проектов.

Меры стимулирования, использовавшиеся, в частности, в судостроении, к сегодняшнему дню не увенчались успехом, поэтому российские ВИНК вынуждены продолжать покупать или арендовать морскую технику за рубежом. Возможно, внешние вызовы послужат мощным толчком к дальнейшему развитию морского судостроения России, особенно когда необходимость разработки шельфа не вызывает больше ни у кого сомнений.

www.rpi-research.com