Представляем Geosteer Well On Paper™ новый важный этап строительства скважин

Как стадия планирования может предвосхитить ошибку геостиринга

Успех любого процесса геостиринга определяется на этапе планирования. Настоящая статья представляет наиболее важные аспекты планирования скважин, которые напрямую влияют на эффективность и рентабельность процесса геостиринга при бурении. Эти критические вопросы, которые часто не замечают или вообще не учитывают при планировании, оказывают существенное воздействие на процесс, поскольку их отрицательное влияние во время бурения нельзя уменьшить или обратить вспять. Поэтому, если их не учитывать на стадии планирования, они обрекут скважину на аварийную ситуацию еще до начала процесса геостиринга. Статья предлагает введение нового важного этапа в процесс строительства скважин — проведение Geosteer Well On Paper™ — геостиринга скважины на бумаге (ГСНБ), во время которого должен проводиться комплексный анализ всех мероприятий, требуемых при сопровождении скважины.

Геостиринг горизонтальных скважин

При обычном наклонном бурении траектория ствола скважины направляется в соответствии с заранее установленным геометрическим планом, который определяется жесткими границами модели. Цель обычной скважины состоит просто в как можно более близком следовании линии. Геостиринг — это отступление от этого порядка, поскольку он включает использование потоковую регистрацию данных о бурении (РДБ) в реальном времени. Главная цель геостиринга заключается в наиболее оптимальном воздействии на пласт путём сокращения непроизводительных интервалов.

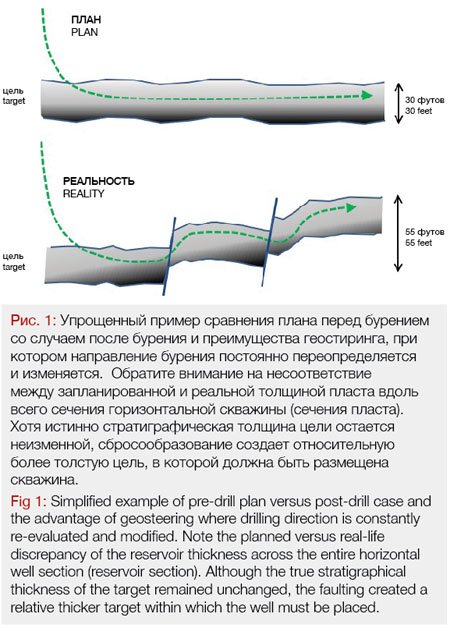

В противоположность обычным скважинам, направление ствола скважины с помощью геостиринга постоянно оценивается и корректируется в процессе бурения. Так как точную траекторию скважины нельзя подтвердить на стадии планирования, геостиринг служит своего рода непредвиденным обстоятельством для всех неопределенностей и возможных отклонений от плана, с которыми скважина может столкнуться во время бурения (Рис. 1)

Планирование горизонтальных скважин

Успех любого процесса геостиринга берет начало от первого стадии планирования. Эксплуатационные группы должны быть более информированы о факторах, которые напрямую воздействуют на процесс геостиринга. Эти факторы, если на них не обращать внимание или пустить их на самотек, могут привести к тому, что цели геостиринга не будут достигнуты. Самыми важными вопросами, на которые следует согласовать перед бурением, являются следующие:

• Порядок работы забойного блока и стабилизаторов

• Порядок планирования расстояния между скважинами в условиях используемой инклинометрии

• Осведомленность об имеющихся неопределенностях относительно цели бурения

• Определение целей и их распределение вдоль траектории ствола скважины

• Ограничения, связанные с интенсивностью отклонения

• Общие величины углов восстания планируемой траектории

Комплект нижней бурильной колонны

Тип роторной управляемой системы (РУС) влияет на эффективность сопровождения и определяет то, насколько быстро можно достигнуть нужного угла наклона скважины. Обычно в РУС применяются два принципа сопровождения направленного бурения: с направлением долота и с отклонением долота. В общих чертах, РУС с направлением, либо с отклонением долота позволяет достигнуть максимального угла восстания примерно 6–8 градусов на 100 футов при диаметре долота инструмента КНБК 8½ дюйма (Sugiura et al., 2014) и, вероятно, оба варианта с одинаковой степенью применимы для геостиринга.

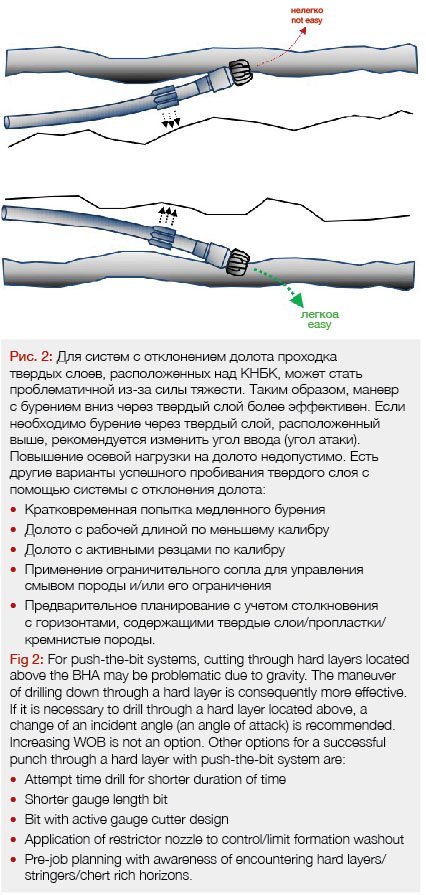

При этом важнейшей характеристикой обеих систем является чувствительность к механическим свойствам геологической структуры. В случае системы с отклонением долота требование фиксации противоположной стороны скважины для изменения траектории создает необходимость выдерживания номинального диаметра при таком действии. Вымоины в стволе и неровности стенок скважины могут оказать отрицательное воздействие на выдерживании направления этими системами. Забуривание бокового ствола существующей скважины так же может быть проблематичным для системы с отклонением долота, потому что башмак не может соприкасаться со стенкой скважины из-за расширения ствола, которое происходит в точке отклонения скважины от вертикали. Поэтому систему с отклонением долота не следует выбирать для бурения мягких, легко вымываемых пород (Рис. 2).

Соответственно выбор системы РУС должен основываться на типе породы, которую необходимо бурить. Относительно твердые породы требуют применения РУС не такой, как в случае мягких пород. Для оптимизации проводки направления скважины система с направлением долота окажется наиболее эффективной в мягких породах, тогда как прижимающая сила (система с отклонением долота) даст лучшие результаты в твердых породах (Griffiths, 2009). Эту характеристику следует тщательно определять на основе типа породы, которую предстоит бурить, поскольку она окажет существенное воздействие на ход геостиринга и сможет воспрепятствовать достижению нужной траектории.

Порядок работы стабилизаторов

Комплект нижней бурильной колонны (КНБК) вместе со стабилизаторами и бурильными трубами, который будет использоваться для бурения, проектируется на стадии планирования. Они помогают направлять долото и играют важную роль в наклонном бурении, так как способствуют определению трассы скважины и угла бурения.

В наклонно направленной или горизонтальной скважине гравитационные и изгибающие силы сгибают любую секцию КНБК, оставленную без опоры (Mantle, 2013/2014). Правильно сконструированный центратор — это главный элемент, предотвращающий такие явления. С другой стороны, можно использовать эти силы при работе для получения нужного результата, а не против него.

Есть некоторые базовые принципы сопровождения (тенденции), которые можно встроить в технологический инструмент для бурения. Это хорошо, если сделано преднамеренно, но если определенная тенденция встроена в КНБК случайно, это может создать существенные препятствия для геостиринга. Можно спроектировать стабилизированный КНБК для создания, удержания или отмены угла, зависящего от расположения стабилизаторов, которые действуют в качестве точек контакта между КНБК и породой (Mantle, 2013/2014).

Если расстояние между двумя стабилизаторами велико, причем один из них расположен относительно близко к долоту, КНБК изгибается между ними, что приводит к отклонению долота вверх. В результате КНБК будет стремиться к постоянному повышению наклона скважины и одновременно стараться производить резкие уменьшения наклонов. Для поднятия профилей скважин, в которых сразу после спуска в нефтеносный пласт траектория будет постепенно понижать величины абсолютной глубины (менее глубокие абсолютные глубины), восходящие к проектной глубине, следует применять узел для набора кривизны вверх (Рис. 3)

Если стабилизаторы расположены на значительном расстоянии от долота, часть КНБК между самыми нижними стабилизаторами и долотом слегка изгибается под воздействием силы тяжести, в результате чего долото стремится повернуться вниз и уменьшить наклон скважины (Mantle, 2013/2014). Для опускания профилей скважин, в которых сразу после спуска в нефтеносный пласт траектория будет постепенно повышать величины абсолютной глубины (более глубокие абсолютные глубины), сходящие к проектной глубине, следует применять узел для набора кривизны вниз (Рис. 4)

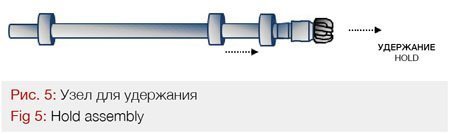

Если стабилизаторы распределены относительно равномерно вдоль длины КНБК, долото не будет ни подниматься, ни опускаться (Рис. 5). Этот узел стремится удержать наклон скважины и называется узлом для удержания (Mantle, 2013/2014). Соответственно, его следует использовать для относительно плоских профилей скважины.

На тенденцию к резкому изгибу КНБК также влияют и различные другие факторы. Например, больший диаметр стабилизаторов и/или бурильных труб увеличивает жесткость узла. Поэтому узел не будет так легко гнуться, как в случае установки с меньшим диаметром стабилизаторов и/или более тонкими бурильными трубами. Более высокая гибкость меньших по размеру КНБК (например, для бурения 6-дюймовой скважины) по сравнению с КНБК большого размера (например, для бурения 8½-дюймовой скважины) позволяет им получить более резкий изгиб, но создают дополнительные проблемы для контроля направления скважины.

Порядок измерения расстояния между скважинами

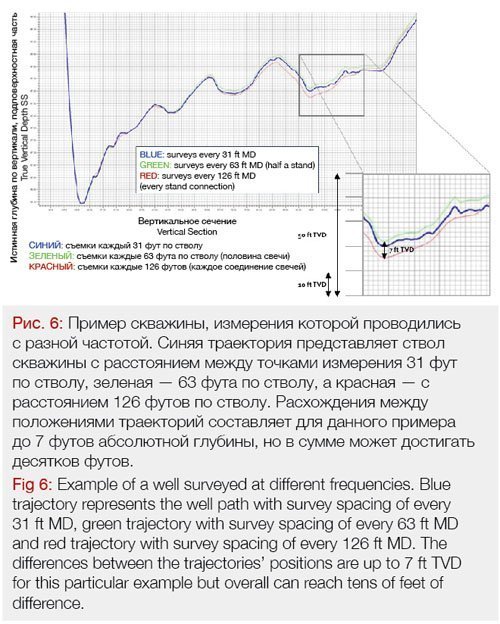

Неточности, которые накапливаются в связи с расстоянием по результатам статических измерений, могут приводить к неправильной интерпретации положения траектории скважины в подповерхностном пространстве. Величина такой ошибки или неопределенности зависит от того, насколько часто производится каротаж скважины (Griffiths, 2009). Методы расчета траектории ствола скважины включают некоторые допущения. Например, метод радиуса кривизны предполагает гладкость скважины между двумя точками замера, но фактическая траектория между точками может быть не такой. Поэтому, чем реже скважину измеряют, тем дальше точки измерения и допущения отстоят вдоль всей длинной траектории, что означает более значительную ошибку на протяжении всего ствола скважины. Следовательно, более частое измерение скважины приводит к размещению точек замера близко друг к другу и снижает неопределенность.

Пренебрежение этим явлением может привести к критическому недооценке направления геостиринга, особенно в горизонтально разрабатываемых целевых пластах, и соответственно приводит к отходу от цели в пласте (Рис. 6). Отрицательное влияние особо усиливается в трехмерных профилях скважины, в которых траектория ствола требует не только изменения наклона скважины, но и перемен в азимутальном направлении. Понимание и осознание всех областей неопределенности, а также порядок измерения расстояния между скважинами должны быть выработаны для каждого ствола скважины для того, чтобы уменьшить эти риски.

Структурная неопределенность

Наряду с неопределенностью измерений, которая относится к положению ствола скважины в подповерхностном пространстве, имеется ещё и неопределенность, связанная с пространственным положением геологической модели в трехмерном подповерхностном окружении, т.е. структурная неопределенность.

Структурная неопределенность редко встречает правильное отношение и противопоставление ей плана прохождения намеченной траектории. И это при том, что она оказывает большое и иногда доминирующее воздействие на надежность проектирования скважины, результатов геостиринга (размещения скважины) и, наконец, на производительность пласта. В конце концов, без оценки пространственной неопределенности на стадии планирования повышается риск ошибочных прогнозов и неправильных решений по геостирингу (Seiler et al., 2009).

Явление структурной неопределенности — это непосредственный результат сейсмической неопределенности и ее интерпретации. Возможно, очень правдоподобная сейсмическая интерпретация может представить несколько весьма различных геологических моделей, одна из которых сможет быть уверенно и точно быть определена в количественном выражении (Soleng et al., 2004).

Сейсмическая неопределенность — это функция многих неопределенностей, которые могут иметь широкий интервал значений:

• Неопределенность, связанная со сбором и обработкой данных (переносом)

Диапазон неопределенности, связанной с сейсморазведочными работами и сейсмической миграцией, зависит от точности измерений и частоты сбора данных (разрешения данных) Сейсмические данные, как правило, засорены продуктами сбора или обработки и шумом, что может оказать сильное воздействие на последующую сейсмическую интерпретацию. Во время процесса переноса сейсмические события, зафиксированные на поверхности, геометрически перемещаются и в пространстве, и во времени в то место под поверхностью земли, где событие фактически произошло. Этот процесс должен преодолеть ограничения геофизических методов, налагаемые зонами со сложным геометрическим строением, например, разломами, соляными телами и складчатостью, которые впоследствии вводят некие неопределенности в систему. Сбор и обработка также подвержены влиянию геологической и сейсмической анизотропии, которая, если ей пренебречь, может привести к некачественной сейсмической картине, неточным привязкам к скважинам и неправильной интерпретации данных (Bond et al., 2007).

• Неопределенность, связанная с интерпретацией данных

Ошибок, введенных человеческой интерпретацией, не избежать. Неправильно интерпретированные сейсмические горизонты влияют на оценку толщины и глубины пластов. В свою очередь, высокое разрешение сейсмических данных повышает вероятность правильной идентификации сбросов и других сейсмических элементов. Неопределенность интерпретации данных нельзя разрешить простым контролем качества, поскольку часто невозможно произвести съемку некоторых горизонтов/плоскостей сброса с большой точностью. Тем самым вводится еще одна неопределенность положения горизонта.

• Неопределенность, связанная с преобразованием временного разреза в глубинный

Съемку сейсмических горизонтов обычно производят на сейсмически отражающих границах во временном интервале. Таким образом, самая большая неопределенность возникает в результате сейсмического преобразования временного разреза в глубинный и зависит от точности определения скоростей, используемого при таком преобразовании. Обычно разрабатывают модели для нескольких скоростей для того, чтобы определить вероятный диапазон глубин для данного горизонта (Bond et al., 2007).

• Неопределенность, связанная с зависимостью скважины от сейсмической ситуации

Несомненно, одним из самых важных аспектов работы с сейсмическими данными, является корреляция характеристик скважины с сейсмическими данными, например, зависимость скважины от сейсмической ситуации, которая связывает геологию и сейсмическую реакцию. Некоторые интерпретаторы связывают скважины с данными о сейсм ической обстановке, предполагая, что в сейсмических данных содержится гораздо больше неопределенности, а параметры скважины всегда или почти всегда правильны. Другие стремятся выявить ограничения параметров скважины и распределить неопределенность более равномерно между скважиной и сейсмическими данными (Seiler et al., 2009).

Главный вывод из вышесказанного заключается в том, что все интерпретируемые результаты следует поместить в установленный количественный реестр неопреленностей. Необходимо удостовериться, что смысл и пределы этого реестра отчетливо понимают и разделяют все те, кто вовлечен работы по геостирингу.

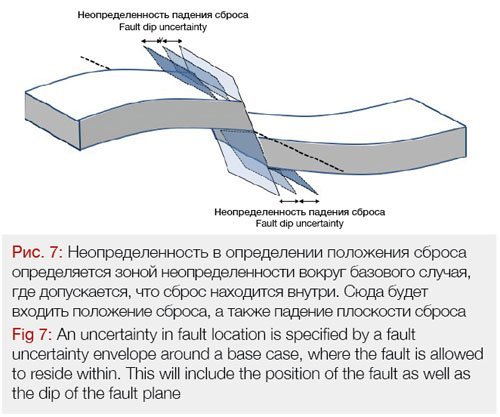

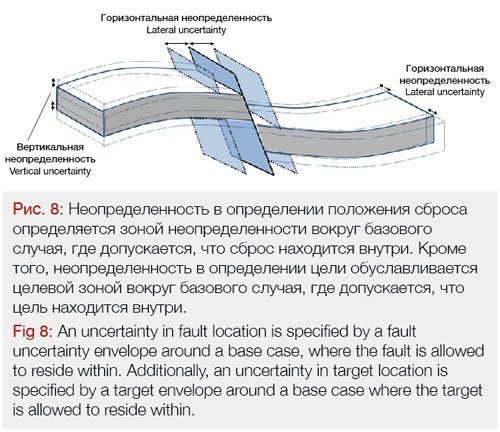

Наиболее распространенной мерой неопределенности является выделение планки погрешностей (диапазона неопределенностей) или величины плюс-минус, например, прогнозируемая глубина породы X составляет 8500 футов абсолютной глубины от уровня моря ±2% или ±30 футов абсолютной глубины для горизонтов. Расположения сбросов также изначально неопределенны и данные о них поступают с горизонтальными неопределенностями, связанными с положениями плоскостей сброса и их падением.

Кроме вертикальной неопределенности, особо влияющей на кровлю пласта, горизонтальная неопределенность играет существенную роль в планировании для любых горизонтально распределенных геологических образований, подобных синформам и антиформам (Soleng et al., 2004), и соответственно напрямую влияет на ход геостиринга.

Другим следствием пространственной неопределенности является воздействие на угол падения/положения планарных элементов, например, сбросов (Рис. 7 и 8). Падения значительной величины (около 90 градусов) дадут особо значительные искажения.

Оценка неопределенности не обязательно должна быть симметричной, потому что в сейсмическую неопределенность вносят свой вклад отдельные факторы, особенно те, что относятся к геологии и не обязательно распределены симметрично (Soleng et al., 2004).

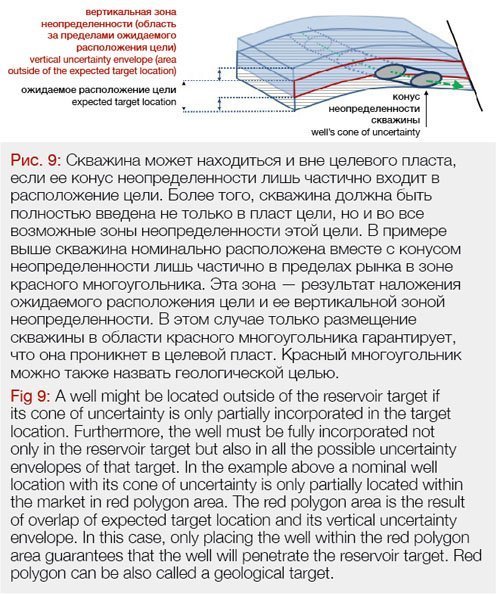

Все факторы, которые управляют величиной пространственных (горизонтальных и вертикальных) неопределенностей, должны проверяться, а их величины должны быть должным образом оценены. Это окажет существенное воздействие на определении геологических целей и того пути, по которому траектория будет входить в эти цели в процессе геостиринга (Рис. 9).

Геостиринг скважины в соответствии с наблюдаемой геологией гарантирует оптимальное размещение скважины и добавляет существенную величину по сравнению с ее геометрическим бурением на основе съемок, с которыми связана неопределенность, которую вносит запланированная до бурения траектория.

Определение целей

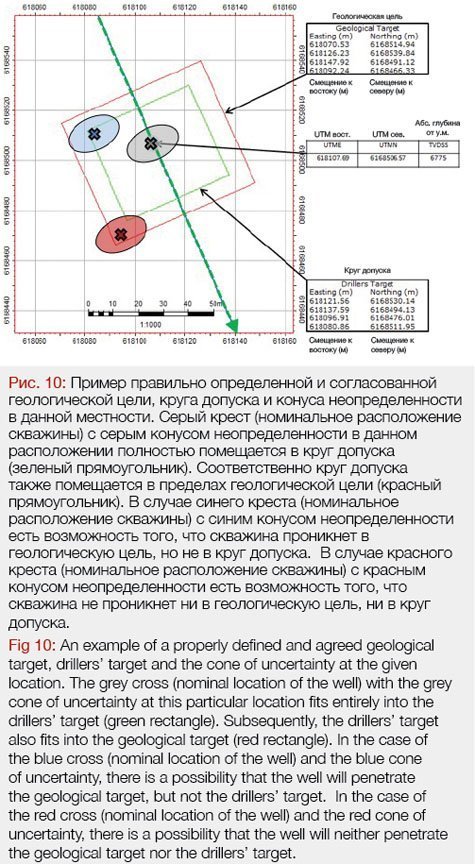

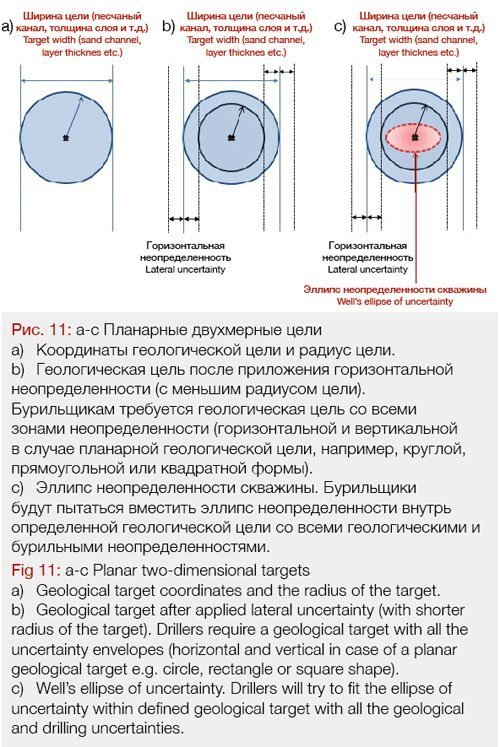

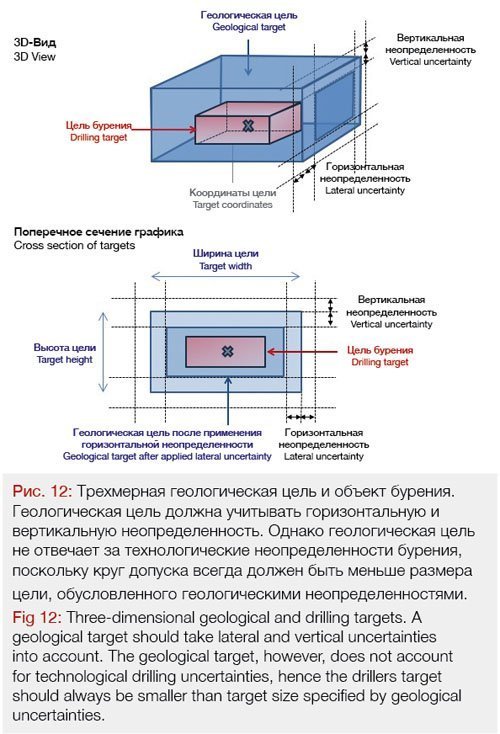

На стадии планирования необходимо определить, согласовать и все вместе наложить друг на друга геологическую цель, цель бурения, а также размер и форму конуса неопределенности. Геологическая цель обычно оговаривается на основе ожидаемых размеров пласта в данной местности. Геологической цели нужно быть, как минимум, того же размера, что и круг допуска, но не меньше, чтобы дать возможность скважине проникнуть в геологическую цель со всеми неопределенностями (включая конус неопределенности в данной местности).

Для обеспечения того, что скважина будет фактически проникать в геологическую цель, круг допуска должен быть скорректирован (т.е. уменьшен) так, чтобы весь эллипс неопределенности помещался в пределах как геологической цели, так и круга допуска (даже если шахта проникает в цель на краю круга допуска и на краю эллипса неопределенности). Для того, чтобы наглядно понять этот принцип, см. Рис. 10, 11 и 12 ниже.

Таким образом, неопределенности целей и неопределенности расположения скважины необходимо совместить и синхронизировать, однажды наложив их друг на друга (Рис. 10, 11 и 12). Иначе будет возрастать риск того, что скважина окажется вне цели.

Ограничения интенсивности отклонения (ИО)

Интенсивность отклонения (ИО) — это мера величины изменения наклона и/или азимута скважины, обычно выражаемая в градусах двухмерного угла на 100 футов длины интервала профиля ствола. Примечательно, что это изменение измеряется в трехмерном пространстве, поэтому отклонения вправо-влево оказывают одинаково вредные побочные явления.

Два показателя определяют измерение ИО: угол восстания, который является мерой изменения отклонения вдоль вертикальной плоскости, и угол поворота, которая является мерой азимутальных изменений в горизонтальной плоскости. Следует отметить, что ИО — это не просто сумма этих двух показателей. В горизонтальных скважинах и скважинах со значительным наклоном величины этих углов намного меньше, чтобы получить одинаковую степень изменения азимутального изменения по сравнению с величинами поворота в почти вертикальных скважинах. Аналогичное явление будет наблюдаться в горизонтальных секциях, где величины углов поворота сильно зависят от наклона.

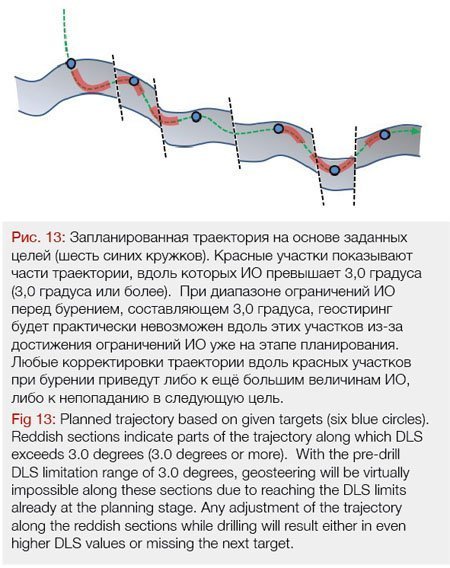

В то время, как некоторые резкие изгибы созданы умышленно специалистами по бурению, нежданные повороты имеют пагубные последствия. Большие повороты усиливают общее трение, приводящее к усталостному и абразивному износу бурильной колонны, обсадной колонны и колонны заканчивания, а также к повышению вероятности прихвата в скважине или к невозможности достижения запланированной общей глубины (ОД). В связи с этим необходимо обязательно соблюдать диапазоны ИО, согласованные и введенные перед бурением. Обратите внимание, что необходимо «проводить геостиринг скважины на бумаге» (производить ГСНБ) и проверять, не предотвращают ли ограничения ИО проникновение во все запланированные цели (Рис. 13).

По этой причине ИО будет часто ограничивать выбор траектории стволов скважин. Следовательно, ограничения ИО существенно воздействуют на процесс выхода скважины на горизонтальный участок в цели, поднятия через колодцы, пробивания через кремнистые породы и ограничивает возможное пространство для геостиринга в случае, когда требуется резкое изменение наклона. В экстремальных ситуациях, когда избыточное отклонение уменьшает шансы на успех скважины, можно предпринять меры по исправлению ситуации, например, расширение или разбуривание ствола скважины через резкое отклонение или даже бурение вторых стволов.

Необходимо помнить, что измерение величин ИО, полученные по результатам стационарных съемок (обычно каждые 100 футов), не представляют реальную степень наклонения ствола скважины или азимутального изменения. Ее можно получить только путем мгновенных (непрерывных) измерений азимута и наклонения. Поэтому стационарные съемки могут не уловить некоторые резкие отклонения, полученные в ходе бурения, и дают только усредненные величины данного интервала. Все возможные микроотклонения, которые возникают в промежутке между стационарными съемками, маскируются.

Планирование траектории

Большинство частей пласта требуют простых конструкций, при который профиль скважины с двухмерным горизонтальным разрезом поддерживает постоянный азимут, меняя только наклонение (сопровождение вверх и вниз). В других случаях азимутальные изменения планируются до бурения (азимутальное геометрическое бурение, наполовину трехмерный геостиринг) и не являются частью стратегии геостиринга. В некоторых крайних случаях сложные геологические условия требуют полного трехмерного геостиринга (сопровождение вверх, вниз, влево и вправо). Поскольку невозможно на этапе планирования предсказать каждое решение при сопровождении, эти трехмерные отклонения должны быть соответствующим образом отражены в планируемой траектории, оставляя допуск на геостиринговые решения (Liu et al., 2004).

Вне зависимости от сложности планируемой траектории все возможные решения по сопровождению и изменениям траектории могут повлиять на ее форму. Так как направление бурения нельзя контролировать на этапе планирования, геостиринг должен действовать в качестве непредвиденного фактора для неопределенностей всех возможных траекторий, по которым может быть пробурена скважина. Поэтому во время проведения ГСНБ перед бурением требуется испытать все возможные решения про сопровождению, которые могли бы негативно сказаться на достижении нужной траектории ствола скважины.

Траектория в отрезке пласта основывается, как правило, на предусмотренных геологических целях с координатами x, y, z. Поскольку фактическая подповерхностная структура (расположение целевого пласта в трехмерном пространстве) и петрофизические условия этих целей (пластовые жидкости, пористость и проницаемость) часто отличаются от моделирования перед бурением, в траектории должна быть предусмотрена достаточная гибкость, чтобы создать возможность для изменения целей, которое может потребоваться при бурении. Именно здесь применяется активный геостиринг, чтобы скорректировать план для фактических условий.

Сценарий наихудшего случая включает траекторию, которая непригодна для геостиринга из-за ограничений наклонного бурения (например, диапазоны ИО, заданные перед бурением, и ограничения сопровождения КНБК). Это происходит тогда, когда запланированная ИО траектории между целями находится на грани достижения (например, траектория со слишком высокой ИО между слишком большим числом целей). В таких ситуациях остается мало возможностей корректировать траекторию и попадать во все цели, если их положение требует изменения. Бесспорно, при геостиринге необходимо корректировать траекторию, но существенное непредвиденное расхождение с запланированным значением (азимутальным и наклонения, ИО, длины, общей глубины) может подвергнуть риску решение всех задач и попадание во все цели (Рис. 13).

Трехмерный геостиринг

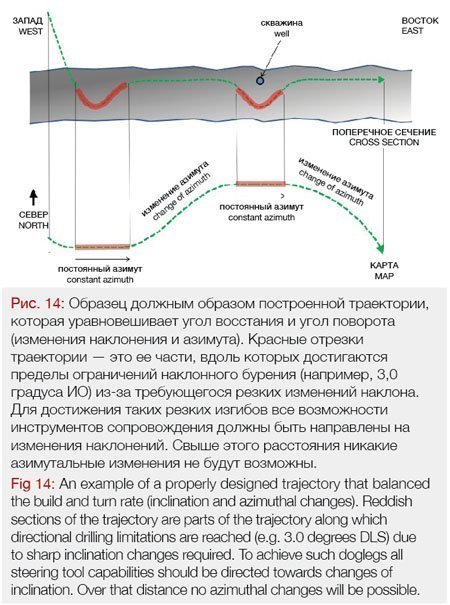

При некоторых операциях наклонного бурения цель в пласте не может быть достигнута путем бурения вдоль планарной двумерной траектории ствола скважины из-за подземных препятствий, например, сбросов или имеющихся скважин. В таких крайних обстоятельствах обычно проектируют трехмерную траекторию скважины. Во время комплексного анализа (и ГСНБ) необходимо быть крайне осторожным, так как изменения азимута ограничат возможности наклона вверх/вниз при любом сопровождаемом КНБК (Fig. 14). Необходимо всегда поддерживать баланс между этими параметрами. В зависимости от геологической обстановки, для которой проектируется траектория, некоторые меры предосторожности всегда встраиваются в проект (например, ограничение ИО 3,0 градусов на 100 футов, общее изменение азимута вдоль ствола скважины не превышает 90 градусов и т.д.).

С точки зрения геостиринга двухмерные или близкие к двухмерным траектории с минимальными азимутальными изменениями легче всего бурятся. Самое большое преимущество геостиринга при таком двухмерном проектировании будет получено за счет сведения к минимуму или отсутствия искажений представления траекторий в разрезе. Это оказывает существенное влияние на расчеты наклонений при понижении и на более точные величины горизонтальных и вертикальных расстояний.

Выводы

Все вышеупомянутые аспекты взаимосвязаны и влияют друг на друга на различных этапах процесса геостиринга. Например, правильно выбранная система РУС позволит бурить требуемый ствол скважины, и чувствительность инструмента к командам ведущего геостиринг, не окажется подверженной негативной зависимости от типа породы, которую нужно бурить. КНБК и ее способность получать конкретный диапазон угла отклонения будет напрямую влиять на качество геостиринга при бурении, получая нужные и точные траектории. Фактическая траектория скважины и ее отклонения от плана будет также подвергаться непосредственному влиянию хорошо просчитанных диапазонов зон неопределенности для геологической цели. Даже если диапазон неопределенностей не может быть сведен к минимуму, осведомленность о нем может обеспечить возможности его уменьшения, которые пригодны для данного случая. До бурения знание обо всех отрезках, где азимутальный изменения (величины угла поворота) достигнут максимально допустимых величин для ИО, предотвратят планирование нереалистичных параметров КНБК и снизят вероятность промахнуться мимо цели. И наконец, более надежное планирование, комплексный анализ и проведение ГСНБ сведет к минимуму необходимость неожиданного резкого наклонения или азимутальных изменений для гарантии проникновения во все запланированные цели.

Поэтому, если рассмотреть все вышеприведенные аспекты на этапе планирования, они поспособствуют процессу принятия решений при геостиринге во время бурения и позволят получать ровные, предсказуемые и оптимально расположенные стволы скважин. Такова конечная цель любого процесса геостиринга.

Для перехода на вторую часть статьи нажмите ЗДЕСЬ

Об авторе

ПИОТР ПРЖИБИЛО (PIOTR PRZYBYLO) приобрел ключевые технические и деловые навыки, позволившие ему пробурить несколько самых глубоких в мире скважин, с максимальной длиной ствола. Он ликвидирует разрыв между технической и коммерческой сторонами в нефте- и газодобывающей отрасли.

Является Основателем GEOMODES, компании, обучающей будущих специалистов в области геонавигации, и оптимизирует организационную структуру групп, для более эффективного приложения навыков. Он также является автором РУКОВОДСТВА ПО НАВИГАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН (Amazon)– первого, когда- либо опубликованного полного руководства, которое должен иметь в своем арсенале каждый специалист по геонавигации.

Связаться с автором можно по адресу: piotr.przybylo@geomodes.com

Литература

• Bond, C.E., Gibbs, A.D., Shipton, Z.K., Jones, S., 2007, “What do you think this is? Conceptual uncertainty in geoscience interpretation”, GSA Today: v. 17, no. 11, 2007

• Griffiths, R. 2009, Well Placement Fundamentals, Schlumberger, ISBN 978-097885304-4

• Liu, X., Liu., R., Sun, M., 2004, “New Techniques Improve Well Planning and Survey Calculation for Rotary-Steerable Drilling”, Presented at the IADC/SPE Asia Pacific Drilling Technology Conference and Exhibition held in Kuala Lumpur, Malaysia, 13-15 September 2004 – IADC/SPE 87976

• Mantle, K., 2013/2014, “The Art of Controlling Wellbore Trajectory” Oilfield Review Winter 2013/2014: 25, no.4.

• Seiler, A., Rivenæs, J.C., Aanonsen S.I., Evensen, G., 2009, “Structural Uncertainty Modelling and Updating by Production Data Integration” Copyright 2009, Society of Petroleum Engineers (prepared for presentation at the 2009 SPE/EAGE Reservoir Characterization and Simulation Conference held in Abu Dhabi, UAE, 19-21 October 2009) — SPE 125352

• Soleng, H. H., Rivenaes, J.C., Gjerde, J., Hollund, K., Holden, L., 2004, “Structural uncertainty modelling and the representation of faults as staircases”, 9th European Conference of the Mathematics of Oil Recovery — Cannes, France, 30 August – 2 September 2004

• Sugiura, J., Hornblower, P., Hawkins, R., Lowdon, R., Olokpo, A., Figueredo, C., 2014, “Continuous inclination, azimuth measurement optimizes RSS control”, May/June issue of Drilling Contractor, 2014

Author: Петр Прзыбыло