Газпром нефть: Увеличение зоны дренирования скважины методом кислотоструйного туннелирования c ГНКТ на примере Восточного участка Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения

Введение

На сегодняшний день основным активом ООО «Газпромнефть-Оренбург» является Восточный участок Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения (ВУ ОНГКМ). Нефтегазоносность ВУ ОНГКМ связана, в основном, продуктивными пластами Р4 кунгурского, Р5 артинского и Р6 сакмарского возраста которые в свою очередь представлены преимущественно известняками. Средняя эффективная нефтенасыщенная толщина пласта Р4+5+6 составляет 24,9 м, коэф. пористости – 0,11 д.ед., коэф. нефтенасыщенности – 0,79 д.ед., проницаемость – 0,47 мДа, расчленённость – 28,9 ед, утверждённый коэффициент извлечения нефти (КИН) – 0,298 д.ед [1]. Действующий фонд скважин ВУ ОНГКМ в большей степени представлен нефтяными скважинами с горизонтальными не обсаженными стволами. Проблематикой месторождения является высокая расчлененость и отсутствие связанности между пропластками в разрезе, что снижает коэффициент охвата при разработке горизонтальными скважинами. Основная задача исследования – обеспечение сообщаемости в системе скважина-пласт во всех нефтенасыщенных слоях разреза, а также увеличение зоны дренирования по латерали. Решение данных вопросов безусловно является актуальной задачей для нефтегазобывающего общества.

Технология, в целом, не является новой [2; 3; 4], однако в условиях ВУ ОНГКМ (скважины с горизонтальным не обсаженным стволом) и увеличения длины каналов (100 м и более) с применением автономной инклинометрии реализуется впервые. Опыт, представленный в данной статье будет полезен не только геолого-технологическим службам нефтегазобывающих и сервисных предприятий, но и научным сотрудникам проектных институтов и высших учебных учреждений.

Технология КСТ представляет собой воздействие на породу коллектора за счет энергии создаваемого потока струи, выходящей из гидромониторной насадки. Создаваемое давление в колонне ГНКТ способствует формированию изгиба колена компоновки низа колонны (КНК), что приводит к намыву каверны в стволе скважины, и как следствие – образованию туннеля. Далее формируемый поток кислотной струи образует перед собой (перед КНК) полость, которая в дальнейшем способствует развитию туннеля. Модуль упругой деформации горных пород учитывается при выборе рабочего давления, к примеру, у аргиллитов и карбонатов он достигает порядка 70 МПа. Применение ГНКТ в данной технологии обусловлено скоростью спускоподъемных операций (СПО), а также возможностью трубы к нагрузкам при наборе угла в 90° на участок 10 м и менее. Типоразмер ГНКТ подбирается из расчета технической возможности передавать усилие на КНК, для работ применялась гибкая труба (ГТ) ∅ 38,1 мм и 44,4 мм.

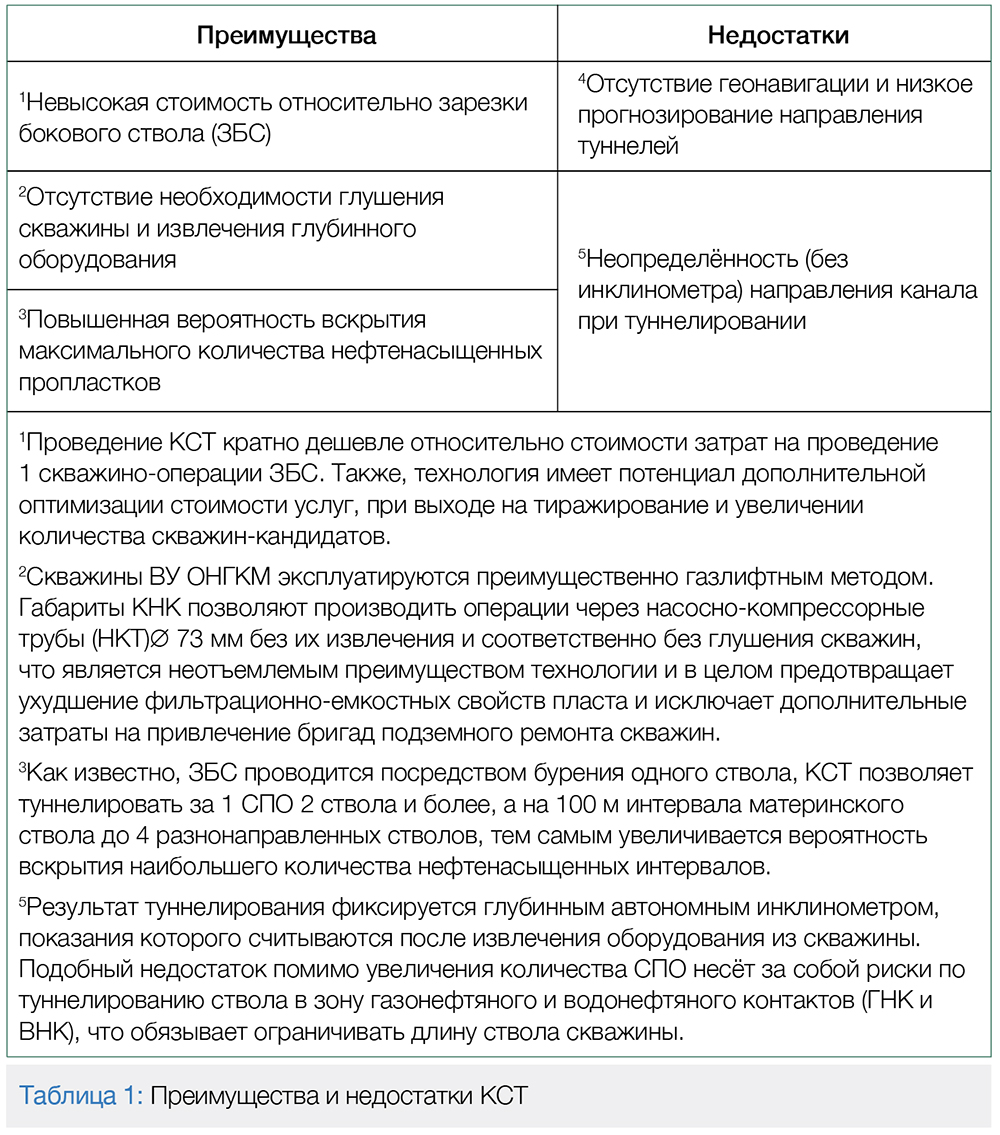

Технология имеет явные преимущества и ряд зон роста или неопределённостей (таблица 1).

Спускаемая в скважину компоновка предложена компанией ООО «ФракДжет-Волга».

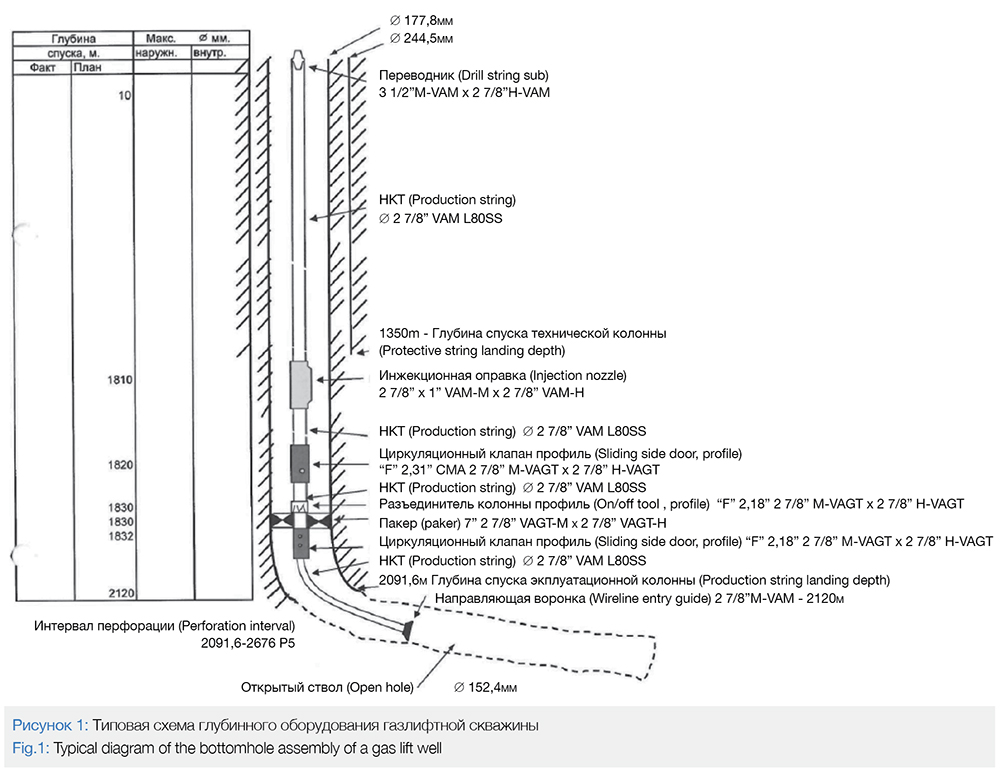

При проведении работ КНК на ГНКТ спускается через эксплуатационную НКТ (рисунок 1). В качестве закачиваемого агента на ВУ ОНГКМ применялась соляная кислота (HCI) с концентрацией 5-12 %.

Реализация КСТ

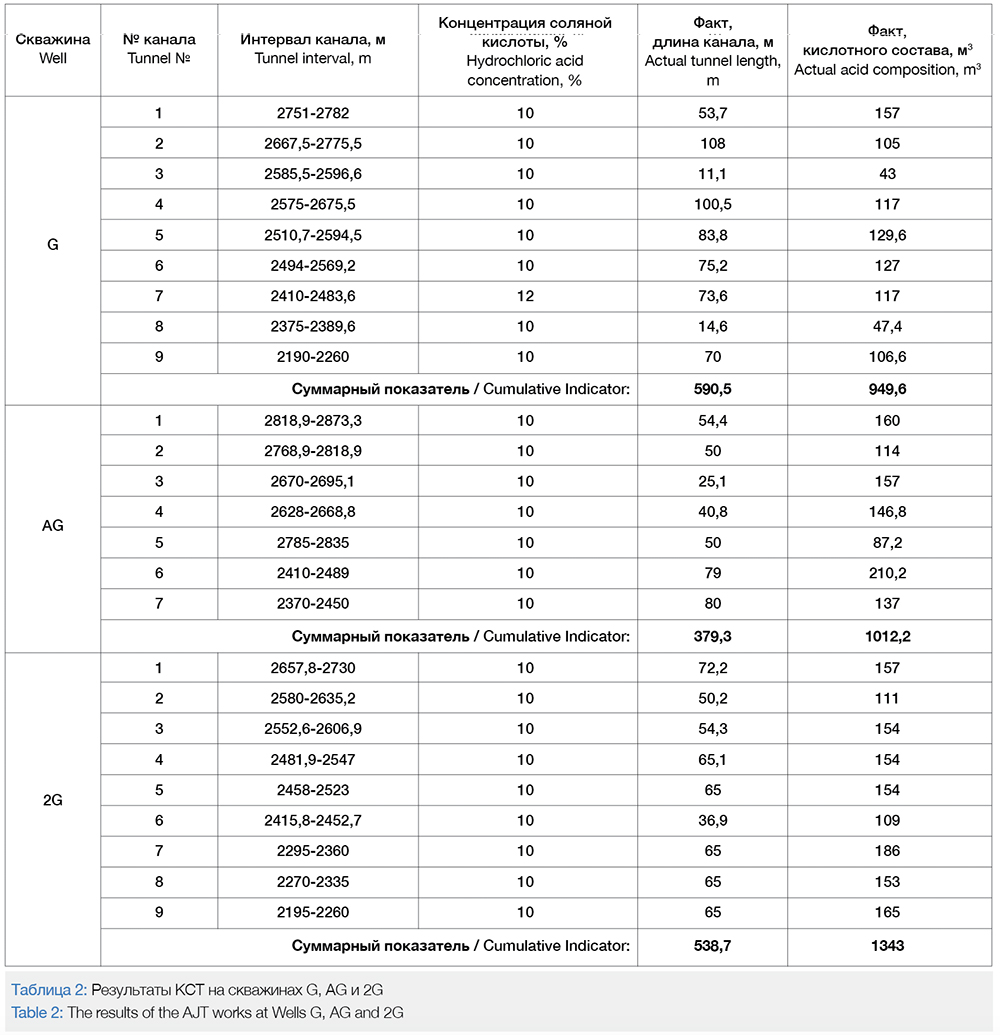

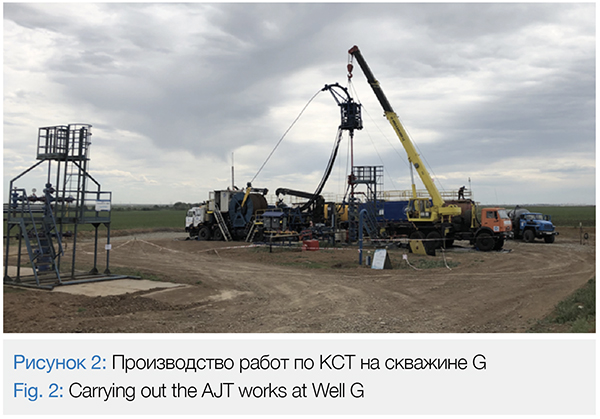

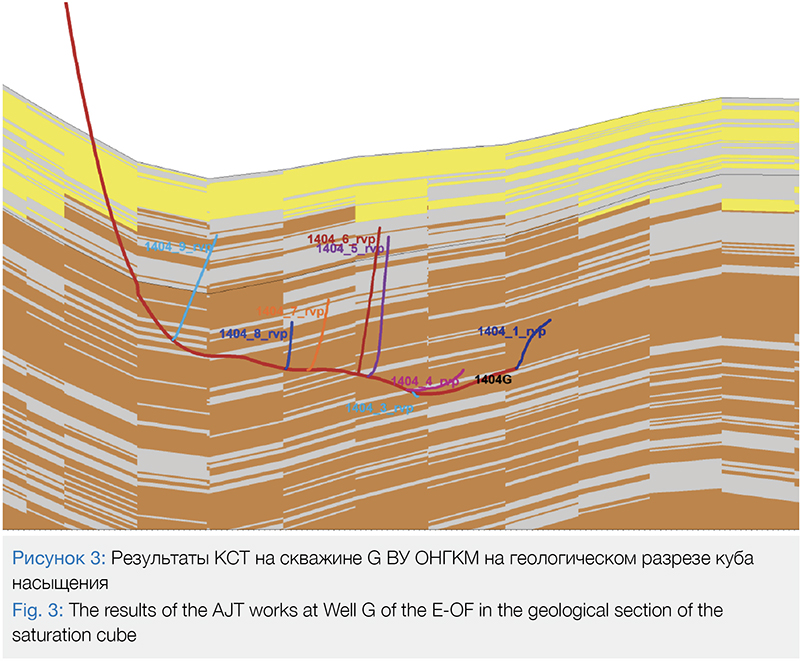

Для реализации технологии были подобраны 2 горизонтальные скважины с не обсаженным стволом: G и AG ВУ ОНГКМ. Кандидаты характеризуются значительной мощностью продуктивного пласта и высокой расчленённостью, параметры работы скважины до ГТМ отражены в таблице 3. Дизайн КСТ на скважине G подразумевал углубление искусственного забоя, тем самым подтверждались возможности технологии и прогнозировалось направление последующих каналов. На скважине G удалось построить 9 каналов общей протяжённостью 590,5 м, при этом общий расход соляной кислоты составил 949,6м3, также зарезки каналов производились на технической воде (таблиц 2). Процесс производства работ отражён на рисунке 2. Как видно из рисунка 3 все каналы вскрыли верхнележащие пропластки, однако помимо кровельной зоны пласта немалый геологический интерес представляет подошвенная часть пласта. Из явных недостатков реализации технологии на скважине G выделяются:

• Высокая аварийность технологии – 4 отказа оборудования (3 – слома КНК, 1 – негерметичность КНК);

• Большой объём закачки кислотного состава, который осложняет и увеличивает срок освоения скважины (отбора HCl и продуктов реакции);

• Зарезка стволов осуществляется только вверх, не вовлекая при этом нижележащие пропластки;

Опыт реализации технологии КСТ на скважине G был учтён при проведении КСТ на скважине АG. Также была реализована гипотеза о проведении КСТ на депрессии, которая позволила бы отбирать продукты реакции (нейтрализованный кислотный состав и частицы разрушенной горной породы), а также увеличение эффекта расклинивания за счёт снижения противодавления на пласт. Реализовывалось КСТ на депрессии посредством запуска системы газлифт: подача в затрубное пространство активного газа, открытие коллекторной задвижки, отбор жидкости из ствола скважины (рисунок 1). Однако во время намыва туннеля отбор скважинной жидкости временно приостанавливается, так как во время поступления активного газа в НКТ происходит искажение индикации веса ГНКТ, что не позволяет подтвердить факт отхода туннеля от материнского ствола посредством разгрузки КНК на забой сформировавшегося канала. При проведении КСТ на депрессии осуществлялся анализ проб отбираемой жидкости, оценивались водородный показатель (pH), плотность, обводнённость, наличие механических примесей. Ключевым показателем являлся pH, при значении pH<3 работа системы «газлифт» останавливалась, с целью недопущения коррозии нефтесборного коллектора. Возобновление отбора жидкости осуществлялось только после появления жидкости со значением pH≥3. В целом по скважине АG построено 7 каналов общей протяжённостью 379,3 м, при этом общий расход соляной кислоты составил 1012,2 м3 (таблица 2).

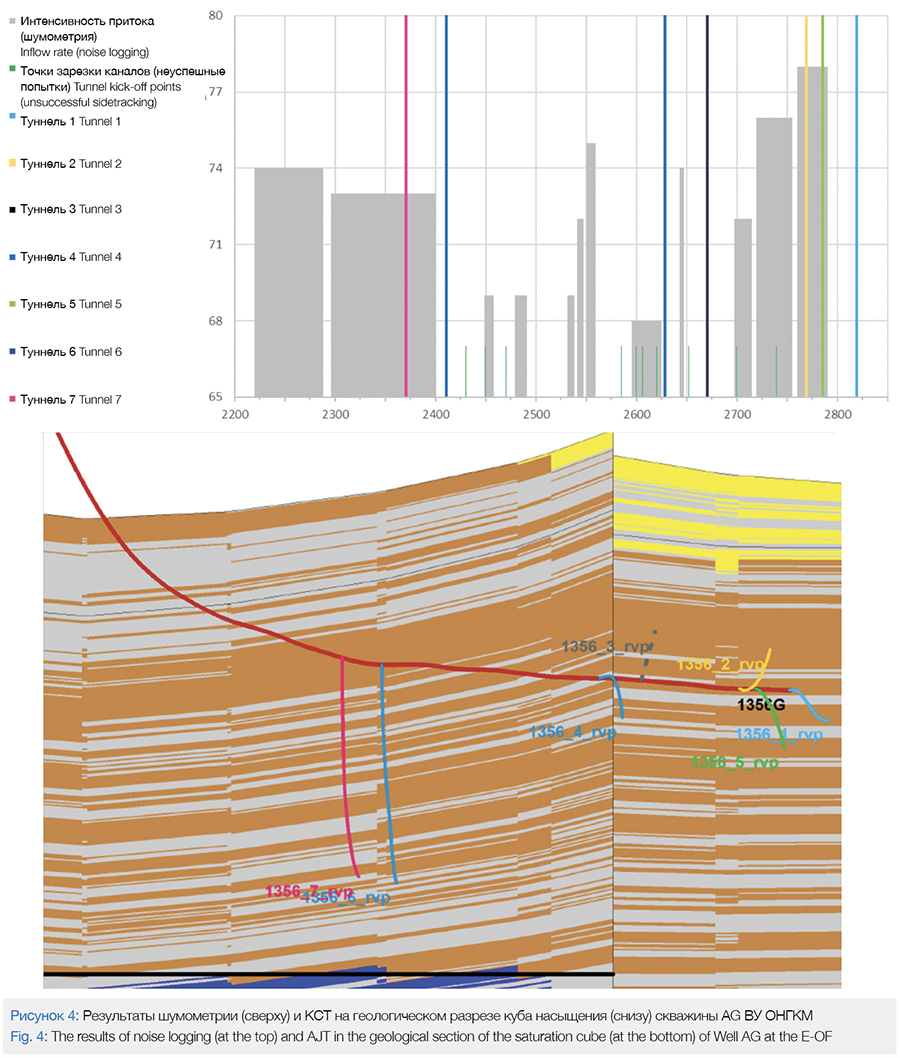

1-ый туннель строился с целью углубления искусственного забоя. В результате работ каналы сформировались в направлении кровли (вверх – 2 канала) и подошвы (вниз – 5 каналов) пласта (рисунок 4), что позволяет убедиться в достоверности одной из двух или обеих одновременно гипотез:

• ГНКТ ∅ 38,1 мм являясь менее жёсткой системой позволяет производить туннелирование как в направлении кровли (29 %), так и в направлении подошвы (71 %) пласта в отличии от ГНКТ ∅ 44,45 мм, которая позволяет строить стволы исключительно по направлению кровли пласта (100 %);

• 1-ый ствол, направленный на удлинение искусственного забоя, является индикатором направления последующих стволов.

По скважине G сходимость последней гипотезы составляет 100 %, по АG – 71 %, что в целом объясняется индивидуальной особенностью проводки материнских стволов и литологической характеристикой скважин.

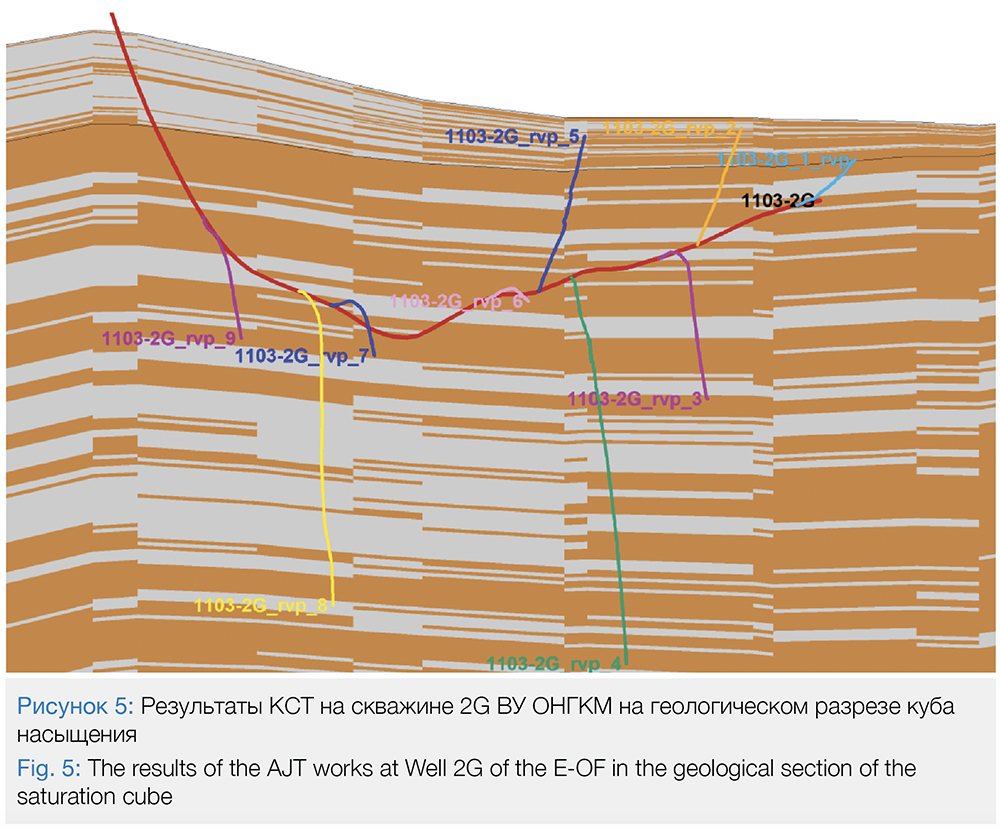

Завершающей стадией работ предполагалось опробование модернизационных решений технологии на скважине 2G. Всего построено 9 каналов общей протяжённостью 538,7 м, при этом общий расход соляной кислоты составил 1343м3 (таблица 3). Как видно из рисунка 5 удалось достигнуть «дендрического» разветвления, что позволило подключить ранее невовлечённые в разработку нефтенасыщенные пропластки. Также удалось увеличить скорость работ с 50 до 18 суток на 1 операцию КСТ. По данной скважине проводилась шумометрия после КСТ, по результату которой видно (рисунок 4), что основной приток скважины связан с 7 каналом (50 %). Предполагается, что 7 канал вскрыл зону естественной трещиноватости коллектора, проницаемость которой на порядок выше матричной. Также отмечается работа 2 и 5 канала (жёлтый и зелёный цвета на рисунке 4). Наблюдается приток пластового флюида в зонах неуспешных зарезок каналов (короткие зелёные столбы на рисунке 4), что является возможным эффектом от проведения кислотной ванны в этих интервалах. Важно отметить, что не по всем каналам зафиксирован приток (3 и 6 каналы), но данное явление подтверждает закономерность «чем больше каналов, тем выше вероятность кратного увеличения дебита нефти скважины».

Что касается гипотез по выявлению причин ориентирования каналов с ГНКТ, то по опыту скважины 2G можно сказать, что в большей степени ориентирование по азимуту достигалось применением менее жёсткой (группа прочности) ГНКТ по направлению кровли пласта: 6 из 9 стволов построились в направлении подошвы пласта (66 %), хотя первый ствол на удлинение искусственного забоя был построен в направлении кровли, что подтверждает недостоверность гипотезы индикации направления стволов скважин по направлению 1-ого ствола.

Скважины G и АG были запущены по фонду с приростами дебита нефти 8,4 и 44,1 т/сут, Кпрод увеличился с 0,12 до 0,4 и с 0,29 до 2,2 ед. соответственно, по G отобрано воды на момент запуска 752 м3 или 79 % от закачанного объёма, по АG отобрано воды 869 м3 или 86 %.

Выводы и рекомендации

После выполнения работ на скважинах G, АG и 2G были сделаны следующие выводы:

1) Отказ узлов КНК происходит в результате комплексного воздействия осевых нагрузок, воздействия соляной кислоты и сероводорода (до 6 % в составе пластового флюида), и абразивного разрушения целостности КНК горной породой в интервале открытого ствола скважины при СПО, что приводит к ухудшению физических свойств материала (водородное растрескивание и водородная коррозия);

2) Целесообразно промывочные насадки заменять после 2 СПО;

3) Из-за высокой жёсткости ГНКТ диаметром 44,45 мм провести работы на ГНКТ диаметром 38,1 мм для увеличения вероятности изгиба ГНКТ и вовлечения нижележащих пропластков;

4) Из-за отсутствия информации о траектории туннелирования в режиме реального времени существуют риски проникновения канала в зоны ГНК и ВНК, что обязывает ограничивать длины каналов и тем самым сокращать потенциал увеличения Кохв, оптимальным решением является внедрение инклинометрии в режиме on-line, позволяющее увеличить потенциал применения технологии за счёт вовлечения рисковых скважин кандидатов;

5) КСТ на депрессии зарекомендовало себя как щадящий способ стимуляции скважины;

6) Во время работы системы «газлифт» осуществляется отбор продуктов реакции, разные направления векторов движения флюидов (отбор продуктов реакции в НКТ и закачка HCl по ГНКТ) осложняют процесс зарезки за счёт искажения данных индикатора веса, поэтому целесообразно на время зарезки канала останавливать подачу активного газа и закрывать коллекторную задвижку;

7) Удалось построить каналы в направлении подошвы пласта (вниз) на что повлияли факторы одной самостоятельной либо синергии двух гипотез (применение менее жесткой ГНКТ и/или особенности проводки материнского ствола скважины);

8) Удалось увеличить эффективность затрат времени т.е. с 50 до 18 суток/операцию. Максимальная скорость проходки в свою очередь, была увеличена до 80 м/сут;

9) На скважинах G и АG по результатам проведения КСТ получены приросты дебитов нефти 8,4(+204 %) и 44,1 т/сут (+386 %), Кпрод увеличился с 0,12 до 0,4 и с 0,29 до 2,2 ед. соответственно;

10) Технология имеет огромный потенциал, может активно использоваться для продления фонтанного режима работы скважины без привлечения бригады КРС, на газлифтных нефтяных, газовых скважинах и скважинах эксплуатирующихся механизированным способом с привлечением бригады КРС.

Коллектив авторов выражает благодарность компании ООО «ФракДжет-Волга» за выполнение работ, ООО «Газпромнефть-Оренбург» и ООО «Научно-Технический Центр» за всестороннюю поддержку в реализации технологии «Кислотоструйное туннелирование с ГНКТ» проведенное впервые в периметре ПАО «Газпром нефть».

Использованная литература

1 Технологический проект разработки Восточного участка Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения Оренбургской области / АО «ТАНДЕМ».

2 Новокрещенных Д.В., Распопов А.В. Перспективы развития технологий радиального вскрытия пласта на месторождениях Пермского края // Нефтяное хозяйство. – 2014. – № 3. – С. 54–57.

3 Эффективность реализации технологии радиального бурения и матричных кислотных обработок карбонатных коллекторов месторождений Пермского края / Д.В. Новокрещенных, А.В. Распопов // Нефтепромысловое дело.– 2016. – № 4.– С. 118-121.

4 Stanley F.O. Global application of coiled-tubing acid tunneling yields effective carbonate stimulation / F.O. Stanley, L.N. Portman, J.D. Diaz, R. Leonard Darmawan, J.P. Strasberg, J.S. Clark, M.S. Navarro // SPE Annual Technical Conference and Exhibition held in Florence, Italy, 19-22 September 2010. – SPE 135604.

авторы

Кызыма Константин Юрьевич, ООО «Газпромнефть-Оренбург»;

Хорюшин Вадим Юрьевич, ООО «Газпромнефть-Оренбург»;

Симаков Сергей Михайлович, ООО «Газпромнефть НТЦ»;

Девяткин Вадим Сергеевич, ООО «Газпромнефть НТЦ»;

Хуснутдинов Артур Ренисович, ООО «Газпромнефть НТЦ»;

Герасименко Павел Николаевич, ООО «Газпромнефть НТЦ»;

Кундик Александр Александрович, ООО «Газпромнефть-Оренбург»;