Опыт применения мобильной установки мониторинга профиля притока

ООО «СевКомНефтегаз»

П.А. Лихачев LikhachevPA@skn.rosneft.ru

Б.И. Хусаинов BI_Khusainov@skn.rosneft.ru

П.В. Леонтьев PV_Leontev2@skn.rosneft.ru

ООО «ВОРМХОЛС Внедрение»

О.Н. Журавлев ozhuravlev@wormholes.ru

А.В. Грибанов agribanov@wormholes.ru

А.М. Суворов asuvorov@wormholes.ru

Эффективность освоения нефтегазовых месторождений в значительной степени определяется величиной затрат, связанных с добычей углеводородов. Современные тенденции в отрасли показывают, что успеха добиваются те компании, которые активно внедряют технологические решения, направленные на снижение себестоимости продукции и повышение эффективности производственных процессов. В условиях высокой конкуренции технологическая модернизация перестает быть дополнительным преимуществом — она становится необходимым условием устойчивого развития и рыночной устойчивости.

Одним из наиболее значимых достижений последних десятилетий в области бурения стало широкое распространение горизонтальных скважин, позволяющих существенно увеличить отдачу от залежей. Однако рост длины продуктивного ствола привел к возникновению новых задач, связанных с необходимостью детального и достоверного контроля за распределением фаз флюида вдоль скважины. Применение традиционных методов геофизических исследований, в частности систем на базе гибких насосно-компрессорных труб или внутрискважинных тяговых устройств, сопряжено с рядом ограничений. Среди них — высокие гидравлические потери, искажение естественного притока, а также ограниченность в глубине спуска и высокая вероятность осложнений при проведении операций.

В рамках решения обозначенных проблем компания ООО «СевКомНефтегаз» осуществила внедрение и испытания многоразовой извлекаемой системы на основе маркерных технологий. Применение данной системы обеспечило возможность получения количественных характеристик распределения притока вдоль горизонтального ствола без вмешательства в режим работы скважины. Это позволило не только сократить временные и финансовые издержки, но и повысить точность прогноза продуктивности, что напрямую влияет на стратегию дальнейшего освоения месторождений.

Совместно с ООО «ВОРМХОЛС Внедрение» был реализован проект по работе извлекаемой маркерной системы (рис. 1) на Северо-Комсомольском месторождении. Система, основанная на решениях, ранее внедренных более чем в сотне скважин, предусматривает установку модулей мониторинга в различных интервалах продуктивного пласта. Это дает возможность построения детализированной картины профиля притока и позволяет идентифицировать зоны нефте- и водопритока с последующей корректировкой режима разработки.

Функционирование системы обеспечивается с помощью активных маркеров, реагирующих на контакт с нефтью или водой. Эти компоненты выделяют метки, фиксируемые в отобранных пробах. Последовательный отбор пластового флюида на устье скважины и его последующий лабораторный анализ позволяют точно оценить вклад отдельных зон в общий дебит, при этом не нарушая установившийся режим работы оборудования. Такой подход исключает характерные для традиционных методов искажения данных и делает мониторинг более надежным и экономически обоснованным.

В рамках пилотного проекта работы были выполнены в два этапа. На первом этапе производился спуск компоновки с маркерными кассетами в горизонтальный участок скважины. Второй этап включал систематический отбор проб на устье и проведение их анализа в лаборатории ООО «ВОРМХОЛС Внедрение». Отбор осуществлялся после выхода скважины на рабочий режим.

На одной из горизонтальных скважин была применена усовершенствованная маркерная система для распределённого мониторинга профиля притока. Оборудование монтировалось на насосно-компрессорных трубах диаметром 73 мм и фиксировалось в горизонтальной части добывающей скважины диаметром 114 мм. Конструкция скважины включала пятнадцать пакеров, формирующих восемь продуктивных интервалов. Для проведения текущего анализа профиля притока задействовались мониторинговые модули, равномерно размещённые в четырёх ключевых интервалах, каждый из которых охватывал несколько зон притока. По завершении спуска на проектную глубину, компоновка была отстыкована, используя стандартный гидравлический разъединитель.

Одной из ключевых инженерных проблем, возникших в ходе реализации, стала высокая вероятность заиливания оборудования, связанная с присутствием абразивных включений в продукции скважины. Дополнительным риском служила протяжённая конфигурация компоновки в горизонтальной части ствола, особенно при длительной работе без извлечения. Это обосновало отказ от использования пакеров в новой версии системы. Модифицированная компоновка обеспечивала циркуляцию флюида в межтрубном пространстве между НКТ и хвостовиком, при этом предотвращалось проникновение жидкости внутрь НКТ за счёт установки глухого башмака в забойной части. Движение потока осуществлялось от забоя к устью, позволяя маркировать каждый интервал по отдельности. Для стабилизации гидродинамики дополнительно использовались турбулизирующие элементы, интегрированные с измерительными модулями.

После завершения монтажа в скважину был установлен электроцентробежный насос, и объект был переведён в эксплуатационный режим. Через неделю стабилизации дебита начался отбор устьевых проб — в течение пяти суток пробы флюида отбирались дважды в день и направлялись на лабораторный анализ для оценки концентрации маркеров.

Ключевые преимущества реализованного подхода включают:

- Уменьшение технологических рисков: отказ от пакеров и циркуляционная схема обеспечили устойчивую работу без закупорки.

- Повышение достоверности мониторинга: маркеры позволили определить количественный приток нефти и воды.

- Сохранение рабочего режима: непрерывный отбор проб исключил необходимость приостановки скважины, сохранив естественные условия эксплуатации.

- Гибкость и адаптивность: корректировка графика отбора проб позволила учесть динамику притока и повысить точность интерпретации.

Система продемонстрировала эффективность в условиях высокой минерализации продукции и увеличенного содержания механических примесей. Совместимость с существующей инфраструктурой (в частности, с НКТ 73 мм и ЭЦН) подтверждает её применимость на зрелых и обводнённых месторождениях. Полученные данные легли в основу для последующего геолого-технического анализа и формирования решений по водоизоляции.

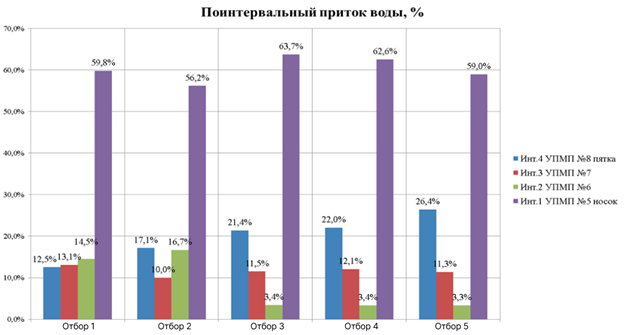

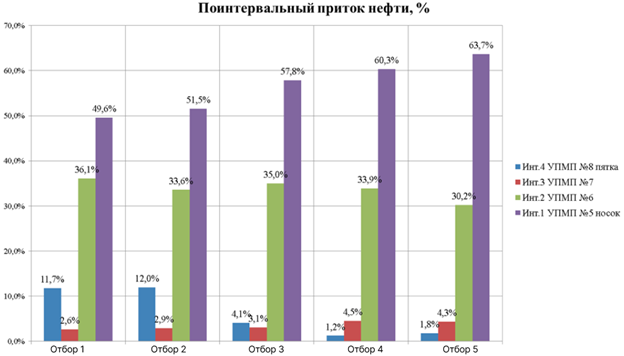

Лабораторные исследования (рис. 2, 3, 4) показали значительную неоднородность профиля: в интервале у забоя фиксировался основной водоприток — 57,7 м³/сут воды и 34,9 м³/сут нефти, что составляло почти 60% общего объёма; в то время как у устья значения составляли 21,5 м³/сут воды и 6,0 м³/сут нефти.

Моделирование изоляции выявило:

- изоляция нижнего интервала снижала обводнённость на 2,5%, но сопровождалась потерей 66,2 м³/сут нефти;

- изоляция у устья обеспечивала снижение обводнённости на 3,9% с потерей 32,9 м³/сут нефти;

- комплексная изоляция двух интервалов и пересыпание нижнего участка в результате пескопроявления обеспечивали общее снижение обводнённости на 16,1%, но сопровождались падением суммарного дебита на 120,2 м³/сут жидкости и 70,6 м³/сут нефти.

Эти результаты подчёркивают необходимость стратегического подхода к управлению обводнённостью, ориентированного не только на сокращение водопритока, но и на сохранение приемлемых уровней нефтедобычи. Так, изоляция зоны в интервале №4 оказалась более предпочтительной по соотношению снижения обводнённости к потере нефти.

По завершении мониторинга компоновка была успешно извлечена в соответствии с утверждённым планом. Результаты ревизии подтвердили техническую исправность всех компонентов, что позволяет использовать оборудование повторно без дополнительных затрат на восстановление.

Таким образом, представленный метод сочетает технологическую новизну с высокой прикладной ценностью, обеспечивая точную оценку профиля притока, снижение рисков заиливания и оперативную интеграцию в существующие технологические процессы. Его применение способствует более обоснованному принятию решений в условиях возрастающей обводнённости и усложнения геолого-промысловых условий.