Перспективные направления газонефтепоисковых работ на морском шельфе России в ХХI веке

Hесмотря на ускоряющееся развитие технологий использования различных альтернативных источников энергии, в мире в настоящее время наблюдается рост потребности в углеводородном (УВ) сырье [1, 2], что влечет за собой необходимость расширенного восполнения его запасов. В России это осуществимо в течение следующих двух- четырех десятилетий (на протяжении 2020-2060-хгг.) [3], но только за счет эффективного освоения ресурсов УВ как на суше, так и на шельфе, прежде всего в наиболее перспективных арктических и дальневосточных морях [4, 5].

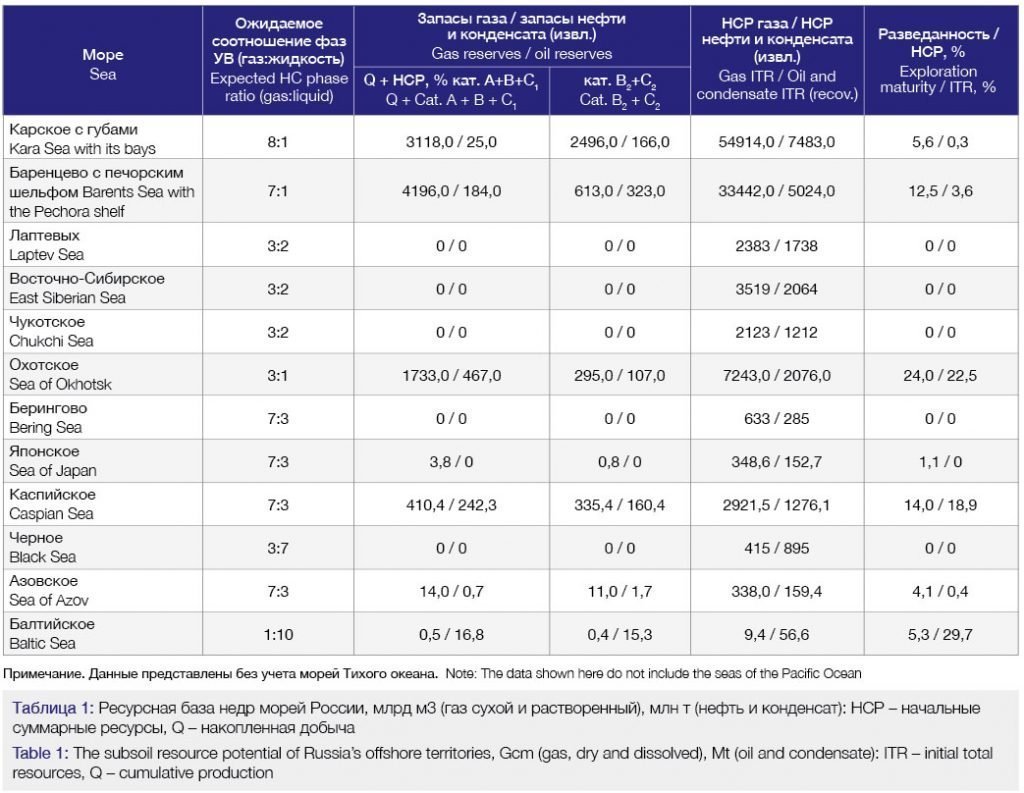

Согласно уточненным результатам количественной оценки ресурсов УВ в 2012 г. установлено, что на шельфах морей России сосредоточены запасы природного газа, конденсата, нефти и растворенного газа в объеме более 122 млрд т у.т.1 (извл.) (табл. 1).

В УВ-ресурсах морских акваторий, за исключением Балтийского и, возможно, Черного морей, преобладает газ. В настоящее время в ведении ПАО «Газпром» находятся морские лицензионные участки (ЛУ) на шельфе в акваториях Баренцева (включая печорский шельф), Карского (в том числе Обская и Тазовская губы), Охотского, Восточно-Сибирского, Каспийского и Азовского морей. По состоянию на 01.09.2017 Группе «Газпром» принадлежат лицензии на 41 участок, среди которых:

• 26 участков оформлены непосредственно на ПАО «Газпром», в том числе в Баренцевом море – 7; Карском море – 13; Тазовской губе – 2 и на шельфео. Сахалин в Охотском море – 4;

• 6 участков оформлены на дочерние (100%-ные) общества ПАО «Газпром», в том числе пять в Обской и Тазовской губах – Северо-Каменномысский, Каменномысское-море, Чугорьяхинский, Обский, Семаковский (ООО «Газпром добыча Ямбург», в настоящее время последний участок принадлежит ООО «РусГазАльянс»), а также Бейсугский участок в Азовском море (ООО «Газпром добыча Краснодар»);

• 6 участков принадлежат ПАО «Газпром нефть», в том числе: в Баренцевом море – Хейсовский (ООО «Газпромнефть-Сахалин»), на печорском шельфе – Северо-Западный, а также Долгинское и Приразломное месторождения, в Охотском море на шельфе о. Сахалин – Аяшский, в Восточно-Сибирском море – Северо-Врангелевский (ООО «Газпромнефть-Сахалин»);

• 3 участка принадлежат совместным предприятиям с участием ПАО «Газпром»: Центральный – в Каспийском море, а также Пильтун-Астохский и Лунский (проект «Сахалин-2»).

С учетом расположения открытых месторождений УВ и новых выявленных газонефтеперспективных структур, а также создающейся морской и наземной инфраструктуры для освоения УВ-потенциала формирующихся морских центров газонефтедобычи в ХХI в. целесообразно сгруппировать ЛУ, а также расположенные в их пределах месторождения УВ и газонефтеперспективные структуры в определенные кластеры, в рамках которых не только будут оптимально продолжены поисковоразведочные работы (ПРР) для обеспечения будущей добычи УВ, но и предстоит создание нефтегазоперерабатывающих мощностей, направленных на сокращение сроков подготовки месторождений к вводу в разработку разведанных запасов газа и жидких УВ. Такие кластеры в сложных природно-климатических условиях Арктики позволят диверсифицировать экономику и получить мультипликативный эффект для развития инфраструктуры арктических и дальневосточных регионов [6]. Примерами создания подобных кластеров являются Норильский и Сахалинский. При этом можно рассчитывать на снижение капитальных и эксплуатационных затрат на 10…15 % и увеличение конечной нефтеотдачи на 5…10 % [7]. Кроме того, назрела необходимость координации инвестиционных проектов в Арктике в целях повышения эффективности расходования средств и достижения мультипликативного эффекта.

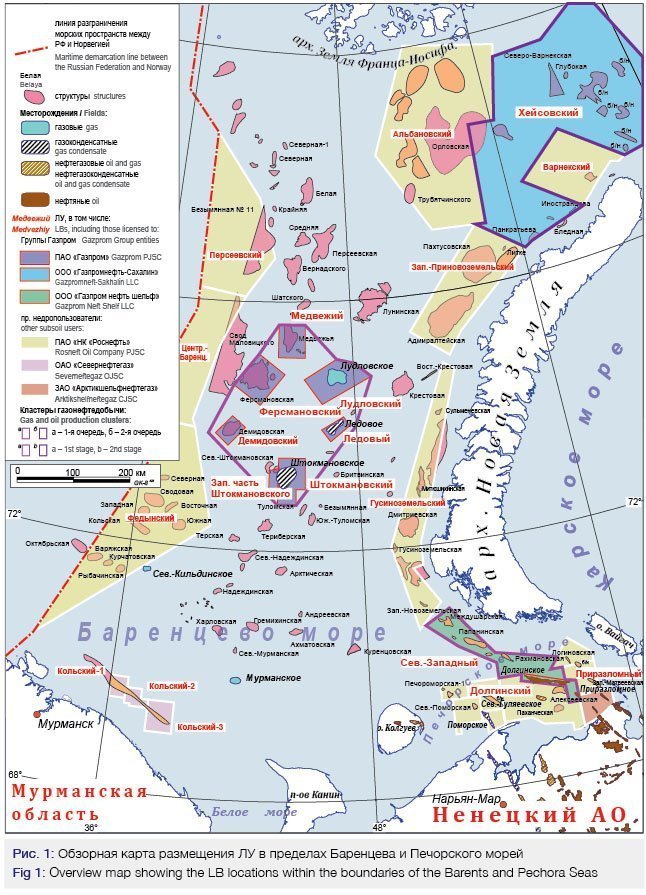

Регион Баренцева моря

По состоянию на 01.07.2018 ПАО «Газпром» на баренцевоморском шельфе владеет лицензиями на 11 ЛУ (рис. 1), включая 3 участка на печорском шельфе.

В Баренцевом море на ресурсной базе Штокмановского, Лудловского и Ледового месторождений формируется кластер, включающий еще и ряд прогнозируемых месторождений преимущественно газа в пределах расположенных в 130…140 км западнее Штокмановско-Лудловской зоны ЛУ – Демидовского, Ферсмановского и Медвежьего.

Запасы газа по кат. С1+С2 этого кластера составляют 4,9 трлн м3, конденсата – 70,3/62,4 млн т (геол./извл.), при этом более 3,9 трлн м3 газа (81 %) и 62,9/56,1 млн т (геол./ извл.) конденсата содержатся в залежах Штокмановского месторождения. Ресурсы газа в Лудловском, включая Западно-Лудловскую, Восточно-Лудловскую структуры, и Ледовом месторождениях составляют 659,8 млрд м3. Ресурсы конденсата – 5,9/5,0 млн т (геол./ извл.) – содержатся только в Ледовом месторождении. Перспективные и локализованные ресурсы газа Демидовского, Ферсмановского и Медвежьего прогнозируемых месторождений оцениваются в 3,2 трлн м3, конденсата – в 44,1/37,7 млн т (геол./извл.). Но следует отметить, что после детализации сейсморазведкой локализованные ресурсы УВ могут существенно измениться в связи с уточнением размеров, амплитуды и морфологии локальных структур.

Другой кластер может быть сформирован на основе группы прогнозируемых месторождений в пределах Хейсовского ЛУ, расположенного вблизи северного окончания о. Новая Земля. Геологические ресурсы по пяти наиболее крупным газонефтеперспективным структурам (Тегетгофской-1, Тегетгофской-2, Желанинской-1, Тегетгофской-2/1 и Северо-Желанинской-1) здесь могут составить до 1,3 млрд т нефтяного эквивалента.

На печорском шельфе формируется также единый кластер на основе ресурсной базы уже разрабатываемого Приразломного нефтяного месторождения [по которому в настоящее время Q составляет 1,145 млн т нефти, запасы кат. С1+С2 – 288,2/80,4 млн т (геол./извл.), ресурсы кат. D0 – 151,1/42,3 млн т (геол./ извл.)], находящегося в разведке Долгинского нефтяного месторождения [запасы кат. С1+С2 – 274,7/82,4 млн т (геол./ извл.), ресурсы кат. D0 – 51,9/15,6 млн т (геол./ извл.)] и прогнозируемых месторождений УВ, связанных с нефтегазоперспективными структурами Междушарской, Костиношарской, Папанинской и Рахмановской в пределах Северо-Западного ЛУ. Геологические ресурсы кат. Dл по указанным структурам оцениваются в 815,9 млн т нефти, извлекаемые – в 244,8 млн т.

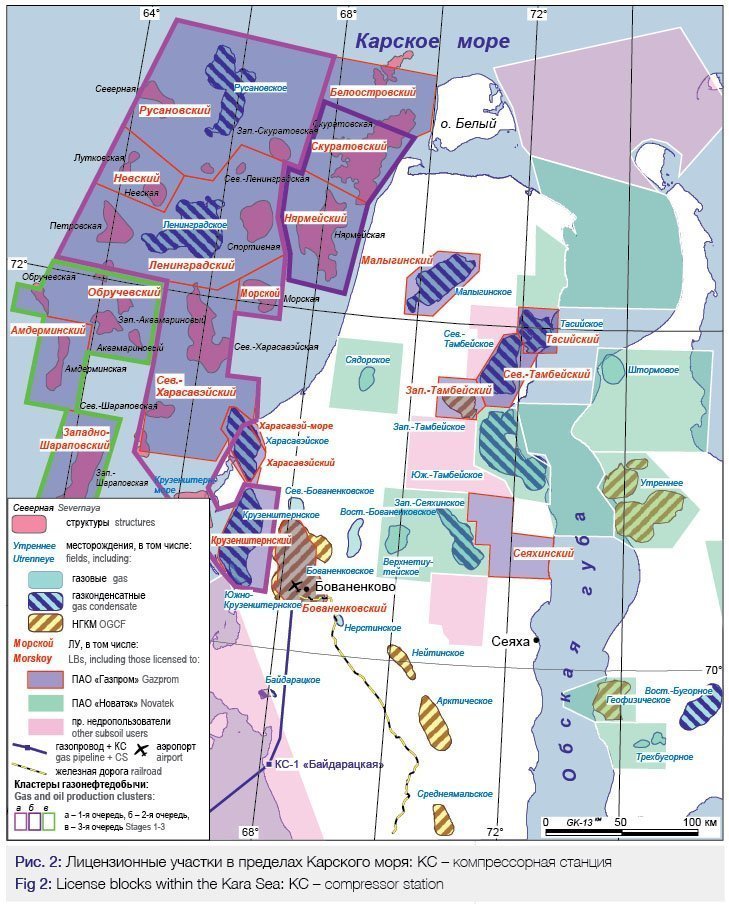

Регион Карского моря

По состоянию на 01.01.2018 ПАО «Газпром» на карском шельфе (в том числе в акватории Обской и Тазовской губ) владеет лицензиями на 22 участка недр, из них 15 ЛУ с нефтегазоперспективными структурами и месторождениями УВ охватывают всю приямальскую часть карского шельфа от о. Белый на севере почти до Байдарацкой губы на юге. Здесь в транзитных зонах суша-море завершается разведка уникальных по запасам газоконденсатных месторождений УВ – Харасавэйского и Крузенштернского (рис. 2), а на суше Ямала разрабатывается уникальное Бованенковское нефтегазоконденсатное месторождение (НГКМ).

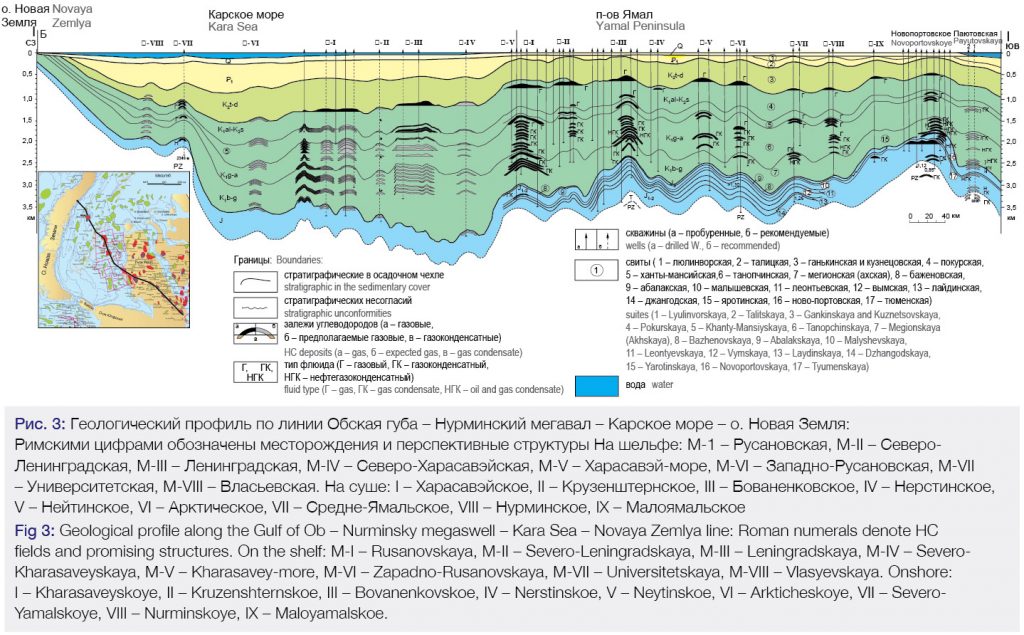

В акватории Карского моря в 120 км от берега еще в конце 1980-х гг. были открыты два предположительно уникальных по запасам УВ месторождения – Ленинградское и Русановское. В 2017 г. пробуренной поисковой скважиной существенно увеличены запасы Ленинградского газоконденсатного месторождения (ГКМ), оказавшегося, по всей видимости, значительно крупнее, чем прогнозировалось ранее. Важно и то, что все уникальные по запасам месторождения – Бованенковское, Крузенштернское, Харасавэйское, Ленинградское и Русановское – приурочены к единой линейно вытянутой на 350 км зоне, в тектоническом отношении представляющей собой сочленение крупнейших мегавалов – Нурминского в северо- восточной части и Ленинградско-Русановского. Общая протяженность этих почти сочлененных зон газонефтенакопления – от Новопортовского месторождения до Русановского – превышает 700 км (рис. 3).

Еще далее на северо-восток Ленинградско-Русановская зона газонефтенакопления кулисообразно сочленяется с Университетско-Власьевской зоной газонефтенакопления, в пределах которой в 2015 г. обнаружено НГКМ Победа (НК «Роснефть») с запасами газа в сеноманских, альбских и аптских отложениях около 500 млрд м3 и нефти в юрском комплексе около 130 млн т. Учитывая особенности расположения уже открытых уникальных по запасам УВ месторождений на шельфе в Карском море и на прилегающей суше Ямала, а также создающиеся здесь же объекты береговой инфраструктуры, включая трубопроводы, железную дорогу, населенные пункты и т. д., первоочередной шельфовый кластер газонефтедобычи (назовем его Ленинградско-Русановским) здесь будет включать Крузенштернское, Харасавэйское-море, Ленинградское и Русановское месторождения УВ и близко расположенные к ним прогнозируемые месторождения на Северо-Ленинградской, Западно- Ленинградской, Спортивной, Невской, Западно- Невской, Морской, Северо-Шараповской и Южно- Крузенштернской структурах.

Запасы газа по кат. С1+С2 этого кластера составляют 5,2 трлн м3, конденсата – 64,7/26,6 млн т (геол./извл.), при этом 4,8 трлн м3 газа (91,9 %) и 43,8/40,3 млн т (геол./извл.) конденсата содержатся в залежах Крузенштернского, Ленинградского и Русановского месторождений.

Ресурсы газа по кат. D0 и Dл в открытых и прогнозируемых месторождениях этого кластера оцениваются в 4,2 и 0,8 трлн м3 соответственно, всего – 5,0 трлн м3. Максимальные ресурсы газа связаны с Русановским и Ленинградским месторождениями – 1,9 и 1,0 трлн м3 соответственно.

Ресурсы конденсата по кат. D0 и Dл в открытых и прогнозируемых месторождениях этого кластера составляют 307,6/217,1 млн т и 88,0/61,9 млн т (геол./ извл.) соответственно, всего – 395,6/279,0 млн т (геол./извл.).

Кластером газонефтедобычи второй очереди (Нярмейско-Скуратовский) по аналогичным принципам организации может быть группа прогнозируемых крупных НГКМ, приуроченных к Нярмейской, Скуратовской, Северо-Скуратовской структурам, расположенным вблизи береговой линии северо-западной части Ямала, и к расположенной поблизости Западно-Скуратовской структуре. Эта группа шельфовых месторождений будет связана с освоением на суше ресурсов УВ также крупного Малыгинского ГКМ и с прогнозируемой группой месторождений в береговой зоне – Западно-Малыгинским, Северо-Малыгинским и др.

Ресурсы газа по кат. D0 и Dл в прогнозируемых месторождениях этого кластера оцениваются в 2,2 и 0,8 трлн м3 соответственно, в сумме – 3,0 трлн м3. Максимальные ресурсы газа связаны со Скуратовской и Нярмейской структурами – 1,8 и 1,4 трлн м3 соответственно.

Ресурсы конденсата по кат. D0 и Dл в прогнозируемых месторождениях этого кластера составляют 156,9/131,9 и 144,9/101,6 млн т (геол./извл.) соответственно, всего – 301,8/233,5 млн т (геол./ извл.).

Кластером газонефтедобычи третьей очереди (с учетом меньшего ресурсного потенциала, отдаленности от берега и сроков освоения) будет группа прогнозируемых месторождений Обручевского, Амдерминского и Западно-Шараповского валов с прилегающими менее крупными по запасам прогнозируемыми месторождениями на Аквамариновской и Западно-Аквамариновской структурах.

Ресурсы газа по кат. D0 и Dл в открытых и прогнозируемых месторождениях этого кластера составляют 405,0 и 504,5 млрд м3 соответсвенно, всего – 909,5 млрд м3. Максимальные ресурсы газа связаны с Западно-Шараповской структурой и составляют 347,5 и 1029,2 млрд м3 соответственно. Ресурсы конденсата по кат. D0+Dл в прогнозируемых месторождениях этого кластера составляют 8,2/5,8 и 21,1/13,8 млн т (геол./извл.) соответственно, всего – 29,3/20,6 млн т (геол./извл.), на Западно-Шараповский структуре – 7,7/5,3 млн т (геол./извл.).

В настоящее время вместе с освоением приямальского шельфа силами ПАО «Газпром» в северо-западной части Карского моря НК «Роснефть» ведет подготовку к освоению ресурсов УВ приновоземельского шельфа, где открыто месторождение Победа. Далее предстоят работы регионального и поискового этапов в Северо- Карской впадине.

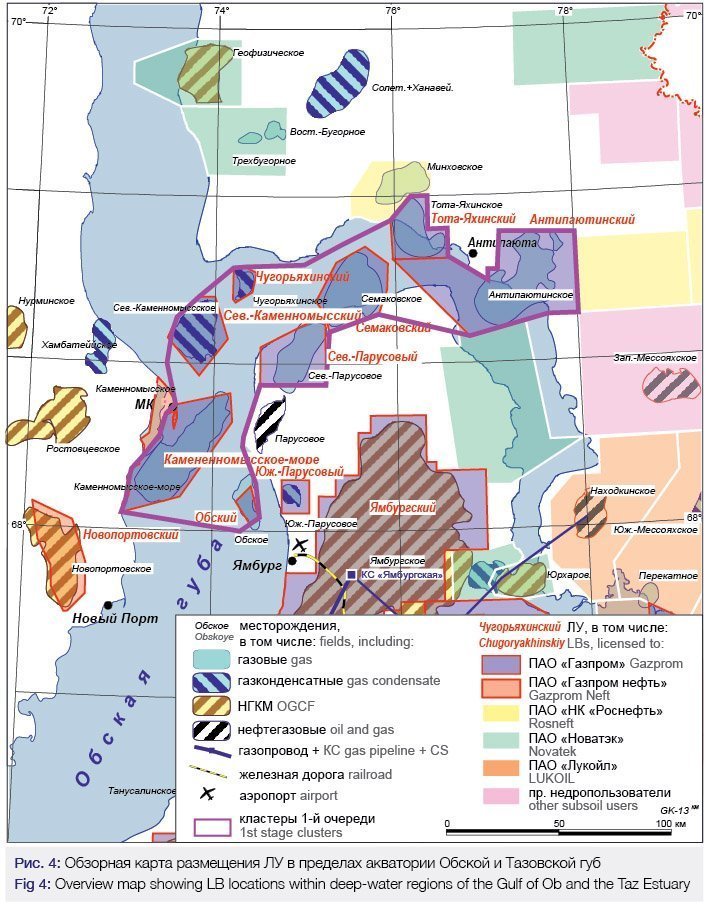

Обская и Тазовская губы

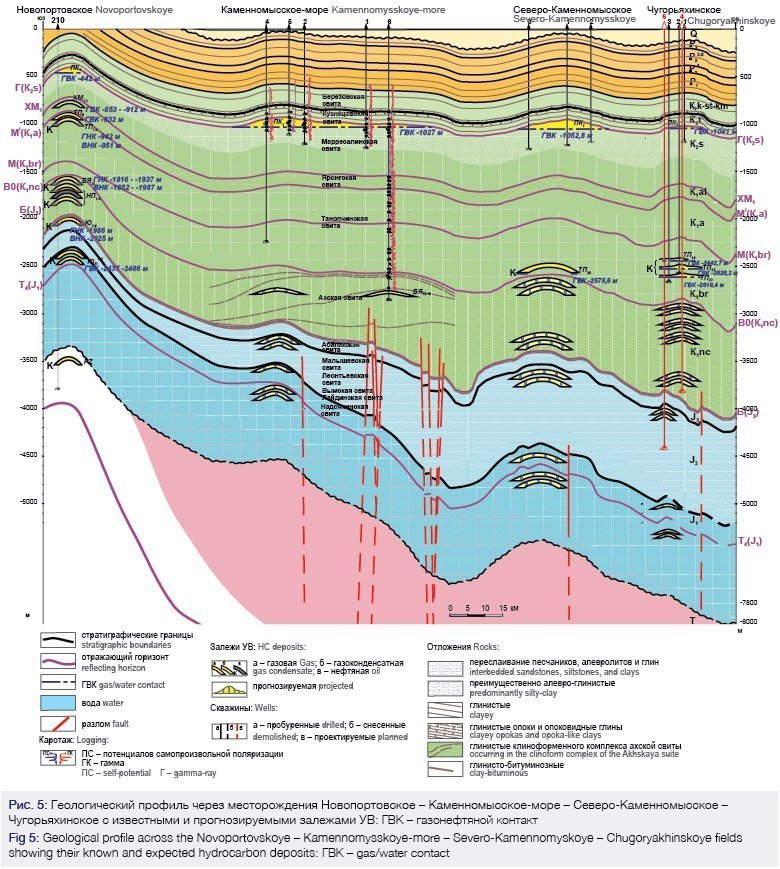

В акваториях Обской и Тазовской губ объективно намечаются два кластера газонефтедобычи. Первоочередной кластер (рис. 4) включает в себя подготовленные к разработке месторождения Каменномысское-море, Северо-Каменномысское, Обское, Чугорьяхинское, Семаковское, Тота-Яхинское, Антипаютинское и Северо-Парусовое, охваченные единой транспортной системой сбора УВ. Последнее расположено в пределах ЛУ, большая часть которого охватывает сушу. Запасы газа по кат. С1+ С2 этого кластера составляют 1,9 трлн м3, конденсата – 8,4/5,6 млн т (геол./извл.), при этом основные запасы газа содержатся в следующих месторождениях, млрд м3: Каменномысское-море – 544,7; Северо-Каменномысское – 431,9; Антипаютинское – 340,4 и Семаковское – 320,5. Конденсат содержится только в неокомских залежах Северо-Каменномысского и Чугорьяхинского месторождений. Ресурсы газа и конденсата числятся только в пределах Антипаютинского и Тота-Яхинское участков. По Антипаютинскому участку ресурсы газа по подсеноманским отложениям совместно по кат. D0 и Dл оцениваются в 0,8 трлн м3, по конденсату – 87/60,9 млн т (геол./извл.). По Тота-Яхинскому участку ресурсы газа совместно по кат. D0 и Dл составляют 250,9 млрд м3, конденсата – 27,8/19,5 млн т (геол./ извл.). В перспективе для указанных месторождений актуальной задачей будет доразведка открытых подсеноманских газоконденсатных залежей и выявление новых залежей УВ – газоконденсатных, нефтегазоконденсатных и, возможно, нефтяных в нижнемеловых и юрских отложениях (рис. 5).

В северной части Обской губы находится Тасийский ЛУ (см. рис. 2), большая часть которого – на суше, с находящимся в его границах одноименным ГКМ. Данный участок может войти в состав кластера, образованного Тамбейской группой месторождений с включением Преображенской и Корпачевской газонефтеперспективных структур, расположенных в северной части Обской губы.

Моря Восточной Арктики

Геологическое строение и УВ-потенциал морей Восточной Арктики пока остаются наименее изученными. Глубокое бурение в акваториях морей Лаптевых, Восточно-Сибирского и Чукотского пока не проводилось. Ресурсы УВ оценены по кат. D2, в сумме они составляют 22,4 (геол.) и 13,0 (извл.) млрд т у. т., в том числе свободного газа – 8,0 трлн м3 (57,5 % от извлекаемых ресурсов). Наибольшие ресурсы УВ предполагаются в недрах Восточно-Сибирского моря – 9,3/5,6 млрд т у. т., в том числе свободного газа – 3,3 трлн м3 (60,0 % от извлекаемых ресурсов).

К настоящему времени на шельфе морей Восточной Арктики действуют 13 лицензий на право пользования недрами, из которых 8 участков – на геологическое изучение и добычу УВ сырья на условиях предпринимательского риска (их действие предусмотрено до 2043 г.), в том числе 7 ЛУ принадлежат НК «Роснефть» и один – ПАО «Газпром»; 5 лицензий, действовавших до 2014 и 2015 гг., являлись поисковыми. Один участок – Притаймырский – планируется к изучению НК «Роснефть». В результате проведенных геофизических работ в акватории морей Восточной Арктики выявлены более 100 газонефтеперспективных структур: в Северо-Чукотском секторе – 18, в Восточно-Сибирском море – 20 и в море Лаптевых – 59. По ранее выполненной оценке ООО «Газпром ВНИИГАЗ», на наиболее крупных структурах возможны открытия месторождений с запасами до 150…250 млн т у. т. Здесь на крупных поднятиях возможны так называемые поглощающие ловушки, включающие группы ловушек, приуроченных к одному и тому же своду или мегавалу типа Мининского или Трофимовского в море Лаптевых [8].

Северо-Врангелевский участок недр федерального значения, принадлежащий ПАО «Газпром», включает выявленные газонефтепереспективные структуры: Безымянную, Северо-Шелагскую, Шелагскую, Восточно-Шелагскую, Дремхедскую 1, Дремхедскую 2, Дремхедскую 3, Западно-Врангелевскую 1, Западно-Врангелевскую 2. Прогнозируемые месторождения, связанные с указанными структурами, в перспективе могут быть объединены в газонефтедобывающий кластер, способный в совокупности с другими кластерами месторождений УВ обеспечивать работу завода по сжижению природного газа мощностью до 15 млн т, строительство которого возможно в г. Певеке.

В пределах изученных сейсморазведкой 2D южной и восточной частей участка (северная, западная и центральные части пока не изучены) выявлены 22 газонефтеперспективные структуры, на девяти наиболее крупных из которых оценены ресурсы по кат. D2 в количестве 102,3 млрд м3 газа и 238,8/71,6 млн т (геол./ извл.) нефти. На остальные 13 структур ЛУ приходятся около 67 млрд м3 газа и 46 млн т (извл.) нефти. Наиболее крупные ресурсы УВ по кат. D2 оценены на структурах Безымянной – около 31,0 млрд м3 газа и 21,7 млн т (извл.) нефти, Северо-Шелагинской – 22,6 млрд м3 газа и 15,8 млн т (извл.) нефти, Дремхедской 2 – 15,8 млрд м3 газа и 11,2 млн т (извл.) нефти. Необходимо отметить, что опоискование прогнозируемых небольших месторождений целесообразно отнести на период после 2035 г.

Регион Охотского моря

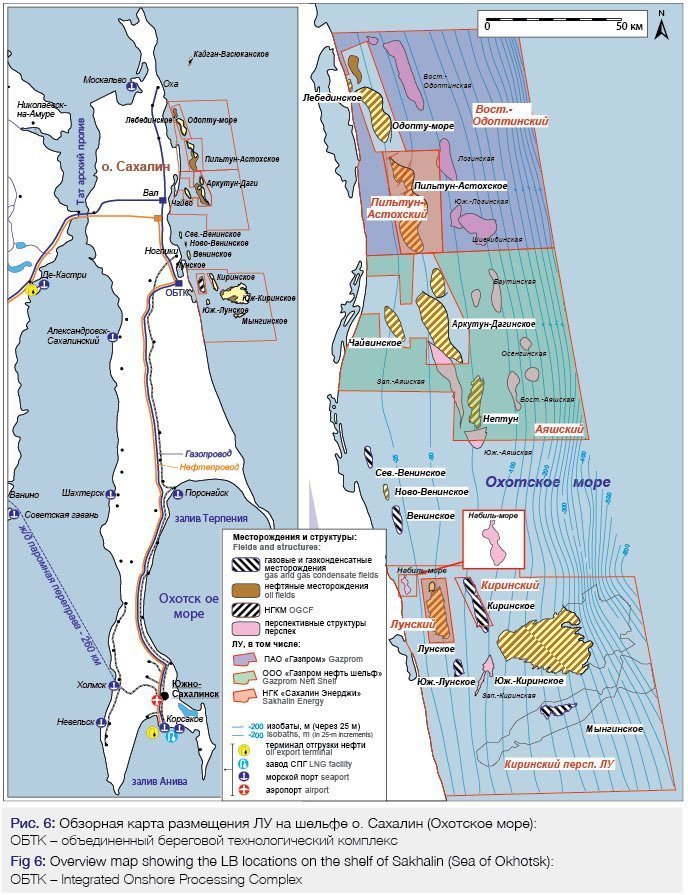

В Дальневосточном регионе России в ближайшие десятилетия предусматривается освоение высокоперспективного присахалинского шельфа Охотского моря. Здесь ПАО «Газпром» контролирует 7 ЛУ, из них 6 находятся на северо-восточном шельфе о. Сахалин (рис. 6) и один – на шельфе Западной Камчатки. Два участка – Лунский и Пильтун-Астохский – осваиваются ПАО «Газпром» совместно с другими компаниями.

В пределах Киринского ЛУ разведано и введено в разработку Киринское ГКМ, накопленная добыча УВ по которому пока составляет 0,7 млрд м3 газа и 0,1 млн т газового конденсата. Практически завершена разведка гигантского Южно-Киринского НГКМ. Киринское, Южно-Киринское, Южно-Лунское и Мынгинское месторождения, включая Лунское НГКМ, образуют единый кластер газодобычи, сопряженный с береговой инфраструктурой подготовки и транспортировки газа и жидких УВ потребителям. Следует отметить, что добыча нефти в малых масштабах из сложнопостроенных «блочных» нефтяных оторочек начнется не ранее 2030 г.

Накопленная добыча газа на гигантском Лунском месторождении превысила 102 млрд м3 (более 99% от общей добычи на шельфе с учетом добычи на Киринском месторождении), конденсата – 10,5 млн т. Запасы газа по кат. B + С1+ С2 для Лунского и Киринского месторождений с оставляют 404,7 и 161,8 млрд м3 соответственно, конденсата – 48,1/27,8 и 26,5/19,0 млн т (геол./извл.). Южно-Киринское НГКМ является, как и Лунское, гигантским по запасам газа, которые по кат. С1+С2 составляют 913,1 млрд м3, конденсата – 223,5/145,4 млн т (геол./извл.). Запасы нефти составляют 46,7/4,7 млн т (геол./извл.), растворенного газа – 10,0 млрд м3 (геол.).

По Киринскому кластеру запасы указанных месторождений совместно с Южно-Лунским ГКМ и Мынгинским НГКМ составляют: газа – 1,5 трлн м3, конденсата – 313,0/202,4 млн т (геол./извл.), нефти – 46,7/4,7 млн т (геол./извл.), растворенного газа – 10,2 млрд м3 (геол.). Кроме того, на структурах Восточной и Набильской-морской имеются ресурсы газа по кат. D0 (34,9 млрд м3) и конденсата (5,3/3,6 млн т геол./ извл.).

Второй кластер образуют прогнозируемые месторождения Аяшского и Восточно-Одоптинского ЛУ, освоение которых, вероятно, будет совмещено с освоением Пильтун-Астохского НГКМ, введенного в разработку. На Пильтун-Астохском месторождении Q газа составила 4,7 млрд м3, конденсата – 0,26 млн т, нефти – 42,2 млн т, растворенного газа – 6,3 млн т. Текущие (остаточные) запасы газа по категориям С1+ С2 составляют 131,5 млрд м3, конденсата – 15,1/10,4 млн т (геол./извл.), нефти – 405/85,6 млн т (геол./ извл.).

Ресурсы УВ по кат. D0 Восточно-Одоптинского (структуры Восточно-Одоптинская и Лозинская) и Аяшского (структуры Аяшская и Баутинская) ЛУ составляют соответственно: газа – 101,4 и 36,2 млрд м3; конденсата – 5,4/4,7 (геол./извл.) и 3,9 (геол.) млн т; нефти – 617,0/96,3 (геол./извл.) и 412,3 (геол.) млн т; растворенного газа – 64,1/11,1 (геол./извл.) и 62,1 (геол.) млрд м3.

Регион Каспийского моря

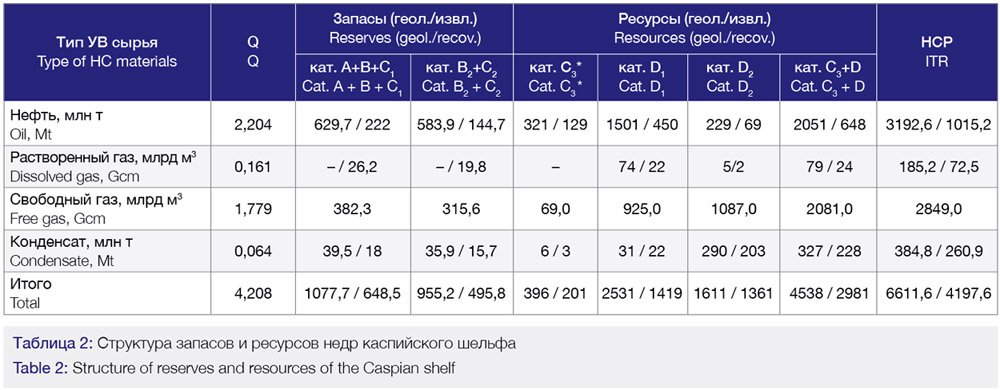

НСР УВ российского шельфа в Каспийском море, по официальной оценке, составляют 6,6/4,2 млрд т у. т. (геол./извл.). НСР свободного газа оцениваются в 2,8 трлн м3, конденсата – 384,8/260,9 млн т (геол./ извл.), нефти – 3,2/1,0 млрд т (геол./извл.), растворенного газа – 185,2/72,5 млрд м3 (геол./извл.) (см. табл. 1).

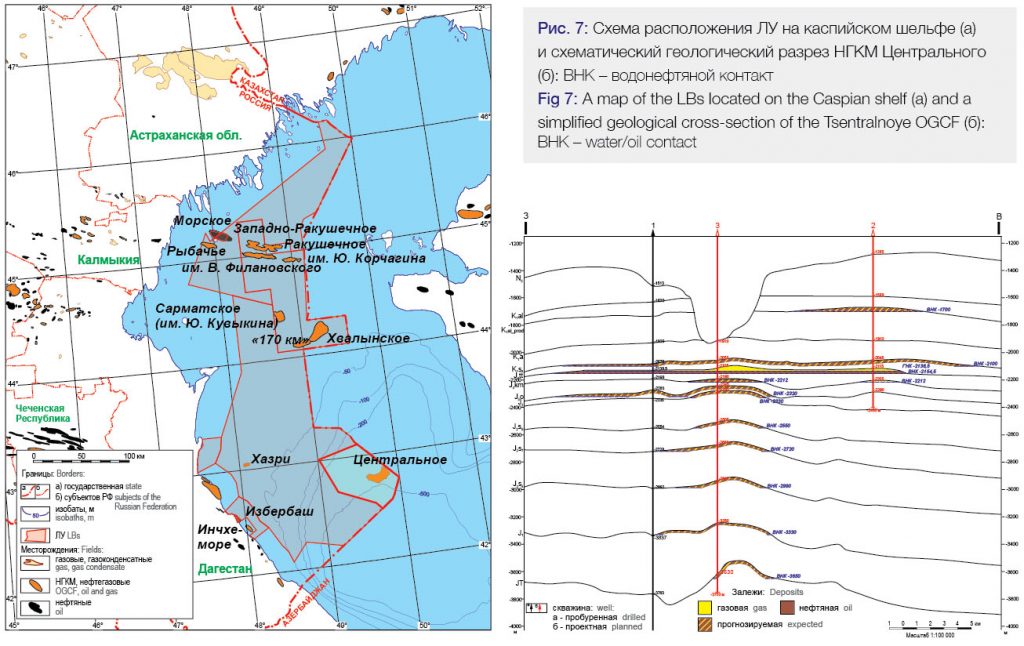

Государственным балансом полезных ископаемых Российской Федерации в пределах российского сектора акватории Каспийского моря учтены 11 месторождений УВ: запасы свободного газа числятся на девяти месторождениях, запасы нефти – на 11 месторождениях (рис. 7).

В целом среди выявленных месторождений два нефтяных (Западно-Ракушечное и Морское) и девять нефтегазоконденсатных (Избербаш, Инчхе-море, Хвалынское, «170 км», им. Ю. Корчагина, Сарматское, им. В. Филановского, Центральное, Ракушечное). Из всех месторождений российского сектора акватории Каспийского моря лишь одно находится в разработке (им. Ю. Корчагина). С начала разработки (2010 г.) Q составила: газа – 1,8 млрд м3, нефти – 2,2 млн т, конденсата – 0,064 млн т, растворенного газа – 0,164 млрд м3. Остальные месторождения числятся в разведке.

По величине запасов газа, млрд м3, три месторождения относятся к средним (3…30), пять – к крупным (30…500). По величине запасов нефти, млн т (извл.), одно месторождение относится к мелким (< 1), шесть – к средним (3…30) и два – к крупным (30…300) (табл. 2). Запасы УВ связаны с широким стратиграфическим диапазоном – от среднего миоцена (чокрак) до средней юры. С палеогеном и миоценом связаны лишь незначительные запасы свободного газа – 18,2 млрд м3.

Первоочередным объектом для постановки ПРР на каспийском шельфе обоснована зона нефтегазонакопления крупного Центрального свода с уже открытым одноименным НГКМ. Она считается ключевой в рамках формирования стратегии геологоразведочных работ в регионе и требует доразведки. В 2016 г. право пользования недрами ЛУ Центральный получено нефтегазовой компанией «Центральная» с целью геологического изучения, разведки и добычи УВ сырья (ПАО «Газпромнефть» владеет 25 %).

По месторождению запасы составляют: нефть, млн т (геол./извл.): кат. С1 – 21,3/6,4, кат. С2 – 281,7/84,5; конденсат, млн т (геол./извл.): кат. С1 – 0,7/4,0, кат. С2 – 3,8/2,1; растворенный газ, млрд м3 (геол./извл.): кат. С1 – 3,1/0,9, кат. С2 – 41,5/12,5; газ газовой шапки, млрд м3: кат. С1 – 6,9, кат. С2 – 34,8. Ресурсы нефти по 10 прогнозируемым залежам (альбские, неокомские и юрские отложения) по кат. D0 (геол./ извл.) составляют 510,2/127,2 млн т, растворенного газа (геол./ извл.) – 50,9/13 млрд м3.

Акватория Черного моря

В ближайшие годы ПРР будут продолжены в российском секторе Черного моря. Здесь в пределах Туапсинского прогиба в ловушках тектонически экранированного типа, связанных с надвигами, возможны открытия средних по запасам месторождений УВ в отложениях кайнозойского возраста. После завершения НК «Роснефть» в 2018 г. бурения скважины на валу Шатского (структура Мария) предусматриваются также уточнение ресурсов УВ и конкретизация направлений ПРР.

Азовское море

Действующий в российском секторе Азовского моря центр газодобычи имеет небольшое значение, однако оценка его НСР также требует уточнения. Здесь разработку Бейсугского газового месторождения осуществляет ООО «Газпром добыча Краснодар». Согласно данным Государственного баланса запасов полезных ископаемых, накопленная добыча газа на Бейсугском месторождении составила 9,7 млрд м3, оставшиеся запасы газа по кат. С1 – 8,0 млрд м3. Приоритетными для дальнейшего освоения ресурсов УВ могут являться зоны нефтегазонакопления на акваториальных продолжениях Северо-Азовской, Южно-Азовской ступеней и Западно-Кубанского прогиба.

Открытий новых месторождений здесь следует ожидать в отложениях нижнего мела и среднего миоцена – плиоцена. Значительно менее привлекательными направлениями являются верхнеюрские и верхнемеловые-эоценовые комплексы тех же структурных элементов. В пределах остальных тектонических элементов региона ресурсы газа по стратиграфическим комплексам менее значительны. Новыми зонами нефтегазонакопления, способными поддержать и даже увеличить объем газодобычи, здесь могут быть открытое Октябрьское и два-три прогнозируемых месторождения в пределах Западно-Ейского ЛУ. На Октябрьском месторождении газоносны отложения мэотиса и сармата. Основные запасы газа связаны с отложениями мэотиса – 87 %. На Западно-Бейсугском месторождении газоносны отложения майкопа и мэотиса. Основные запасы связаны с отложениями майкопа – 74 %. На азовском шельфе выделяются две перспективные зоны нефтегазонакопления – Октябрьская и Лиманная. Ожидаемые запасы по первой составляют 9,3 млн т у.т., по второй – 15,0 млн т у.т.

При необходимости ресурсный потенциал газодобычи Азовского центра может быть увеличен за счет многочисленных газоперспективных структур, в том числе находящихся на не лицензированных площадях в Таганрогском заливе, на Азовском валу, Южно-Азовской ступени и в Западно-Кубанском прогибе.

Таким образом, в результате проведенных исследований определены наиболее перспективные направления поисковоразведочных работ. Сделан вывод о том, что имеющиеся запасы и перспективные ресурсы газа, конденсата и нефти на шельфе в акватории морей России достаточны для поддержания необходимых уровней прироста запасов и добычи для энергообеспечения страны и экспортных потребностей в первой половине ХХI в. Главнейшими газонефтеперспективными регионами, способными поддержать расширенное восполнение запасов и необходимые уровни газодобычи в России в ХХI в., будут являться Южно-Карский и Баренцевский нефтегазоносные бассейны, совместный текущий потенциал газовых ресурсов которых составляет около 80 трлн м3.

На Дальнем Востоке России главными районами газо- и нефтедобычи с возможностью продолжения расширенного восполнения запасов УВ остается охотоморский шельф Сахалина с последующим вовлечением в освоение ресурсов газа Японского, Берингова и восточноарктических (Чукотского, Восточно-Сибирского) морей и моря Лаптевых.

В южных регионах России высокую эффективность ПРР и расширенное восполнение ресурсной базы газонефтедобычи в ближайшие десятилетия способен обеспечить материковый шельф в акваториях Каспийского и Азовского морей, а также в отдельных районах Черного моря.

Список литературы

1. Ахметсафин С.К. О ключевых задачах развития минерально-сырьевой базы ПАО «Газпром» / С.К. Ахметсафин, В.В. Рыбальченко, Д.Я. Хабибулин // Матер. IV Международной научнопрактической конференции «Мировые ресурсы и запасы газа и перспективные технологии их освоения» (WGRR-2017), 8–10 ноября 2017. – М.: Газпром ВНИИГАЗ, 2017. – С. 4–5.

2. Люгай Д.В. Научное обоснование и сопровождение развития минеральносырьевой базы газодобычи России и ПАО «Газпром» / Д.В. Люгай // Матер. IV Международной научнопрактической конференции «Мировые ресурсы и запасы газа и перспективные технологии их освоения» (WGRR-2017), 8–10 ноября 2017. – М.: Газпром ВНИИГАЗ, 2017. – С. 6.

3. Скоробогатов В.А. Проблемы ресурсного обеспечения добычи природного газа в России до 2050 года / В.А. Скоробогатов, С.Н. Сивков, С.А. Данилевский // Вести газовой науки:

Проблемы ресурсного обеспечения газодобывающих районов России до 2030 г. – М.: Газпром ВНИИГАЗ, 2013. – № 5 (16). – С. 4–14.

4. Варламов А.И. Газовое будущее России: Арктика / А.И. Варламов, А.П. Афанасенков, О.М. Прищепа и др. // Матер. IV Международной научно-практической конференции «Мировые ресурсы и запасы газа и перспективные технологии их освоения» (WGRR-2017), 8–10 ноября 2017. – М.: Газпром ВНИИГАЗ, 2017. – С. 9–10.

5. Скоробогатов В.А. Крупнейшие и уникальные газонефтеносные бассейны Земли и их роль в развитии мировой газовой промышленности / В.А. Скоробогатов // Матер. IV Международной научно-практической конференции «Мировые ресурсы и запасы газа и перспективные технологии их освоения» (WGRR-2017), 8–10 ноября 2017. – М.: Газпром ВНИИГАЗ, 2017. – С. 21.

6. Дмитриевский А.Н. Перспективы создания технохаба – норильский кластер / А.Н. Дмитриевский, Н.А. Еремин, Н.А. Шабалин // Матер. Всероссийской научной конференции, посвященной тридцатилетию ИПНГ РАН, «Фундаментальный базис инновационных технологий нефтяной и газовой промышленности». – М.: ИПНГ РАН, 2017. – С. 55–56. – (Серия «Конференции»).

7. Еремин Н.А. Инновационный потенциал «умных» нефтегазовых технологий / Н.А. Еремин, О.Н. Сарданашвили // Матер. Всероссийской научной конференции, посвященной тридцатилетию ИПНГ РАН, «Фундаментальный базис инновационных технологий нефтяной и газовой промышленности». – М.: ИПНГ РАН, 2017. – С. 61–62. – (Серия «Конференции»).

8. Астафьев Д.А. Обоснование первоочередных для проведения поисково-разведочных работ зон нефтегазонакопления на шельфе морей Восточной Арктики / Д.А. Астафьев, В.Г. Каплунов, В.А. Шеин, А.Г. Черников // Вести газовой науки: Современные подходы и перспективные технологии в проектах освоения нефтегазовых месторождений российского шельфа. – М.: Газпром ВНИИГАЗ, 2013. – № 3 (14). – С. 70–78.

Д.А. Астафьев, А.В. Толстиков, Л.А. Наумова, М.Ю. Кабалин

ООО «Газпром ВНИИГАЗ», Российская Федерация, 142717, Московская обл., Ленинский р-н, с.п. Развилковское, пос. Развилка, Проектируемый пр-д № 5537, вл. 15, стр. 1

Статья впервые опубликована в научно-техническом сборнике «Вести газовой науки», 2018 г., № 4.

Материал любезно предоставлен компанией ООО «Газпром ВНИИГАЗ».