Оценка нефтяных гринфилдов: как снизить риски инвестора еще на старте?

Постановка задачи

Проекты, связанные с добычей ресурсов углеводородов, являются весьма сложными объектами для инвестирования на ранней стадии. В первую очередь, это связано с высоким уровнем неопределенности, с которым сталкивается инвестор при принятии решения о вхождении в проекты «гринфилд». Зачастую инвесторы не знают, как подходить к их оценке, не всегда до конца понимают перспективы и риски, связанные с развитием месторождений и обладают ограниченным объемом геологических данных.

На сайте Федерального агентства по недропользованию «Роснедра» и на официальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов содержится краткая информация о лицензионных участках, выставляемых на аукцион — административная и географическая приуроченность, площадь участка и сведения о ресурсах и запасах.

Для принятия решения об участии или неучастии в торгах будущему недропользователю необходимо собрать и проанализировать данные о изученности территории геологоразведочными работами. Для этого компании или частные лица обращаются в территориальные фонды геологической информации. В результате долгой и кропотливой работы у потенциального инвестора аккумулируется пакет геологической информации, включающий данные региональной тектоники, характеристики основных продуктивных комплексов и пластов, усредненные фильтрационно-емкостные свойства (далее – ФЕС) коллекторов, объемы запасов на соседних месторождениях.

Тернистый путь инвестора, а также выводы, к которым он может прийти, изучив доступную ему информацию, удобнее всего проиллюстрировать на конкретном примере.

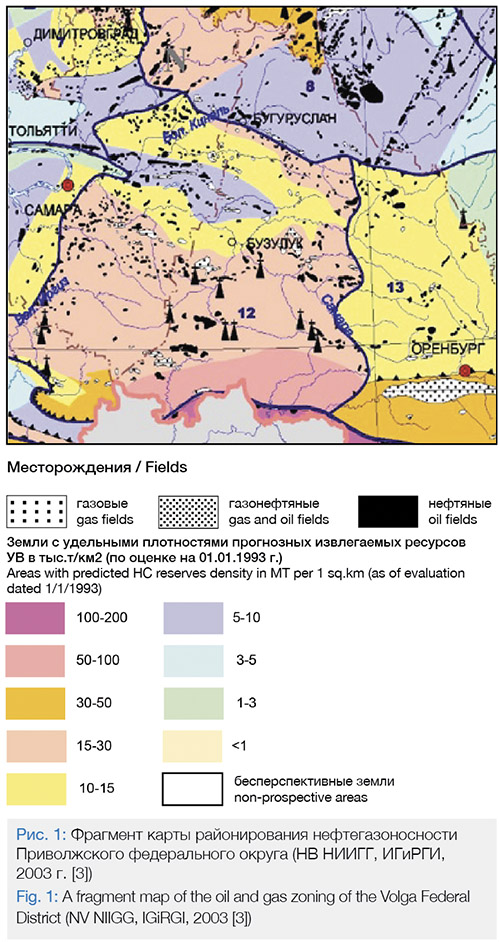

В качестве возможного целевого региона рассмотрим один из основных нефтегазодобывающих регионов России – юго-восточную часть Восточно-Европейской платформы, входящую в состав Волго-Уральской нефтегазоносной провинции (далее – НГП). Регион хорош изучен. В опубликованных статьях и монографиях [1,2], а также в территориальных фондах Самарской, Оренбургской и Пермской областей накоплено огромное количество геолого-геофизической информации о регионе.

В разрезе осадочного чехла юго-востока Восточно-Европейской платформы выявлено около двух тысяч (!) нефтяных и газонефтяных месторождений в терригенных и карбонатных отложениях девонской, каменноугольной и пермской систем. Регион отличается очень высокой удельной плотностью ресурсов углеводородов – от 10 до 100 тыс.т./км2 (рис. 1). Основная доля месторождений приходится на нижнедевонско-франский, турнейский и визейско-башкирский комплексы. Значительная часть этих месторождений являются многопластовыми. Основными объектами разработки большей части месторождений являются продуктивные пласты терригенного девона и карбонатный пласт А4 (башкирский ярус каменноугольных отложений).

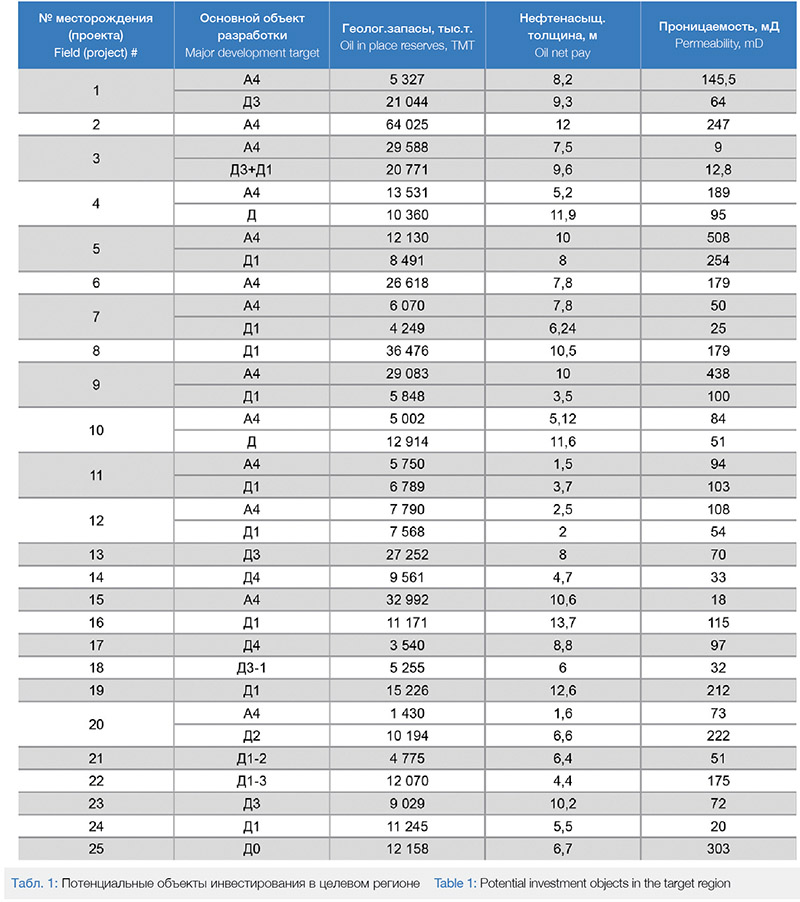

Будем считать, что потенциальный инвестор принимает решение, располагая базовой геолого-геофизической информацией по 25 месторождениям в целевом регионе, имеющим один или два объекта разработки – пласты терригенного девона и карбонатный пласт А4 (табл. 1).

Здесь и далее авторами статьи использовались открытые источники, а также собственные базы данных и экспертные оценки ООО «Индженикс Груп» (далее – Ingenix Group).

Задача инвестора определяется достаточно просто: каким образом, применяя данную информацию, можно выбрать наиболее эффективный проект для инвестирования?

Анализ геологических и фильтрационно-емкостных характеристик пластов целевого региона

Изучая исходную информацию, геологическая команда инвестора придет к выводу, что в составе нижнедевонско-франского преимущественно терригенного комплекса в Волго-Уральской НГП выделено до 17 промышленно-продуктивных пластов. Наиболее значимые среди них – терригенные пласты Д0-Д7, так называемый «терригенный девон». В рассматриваемых потенциальных проектах разрабатываются пласты группы Д4-Д0.

Коллекторы пластов Д4-Д3, как правило, представлены серыми, чаще мелкозернистыми песчаниками (например, на месторождении №17), однако встречаются и средне- крупнозернистые разности, вплоть до отдельных пропластков гравелитов (на месторождениях Зайкинской группы).

Пористость, определенная по керновым данным, меняется в диапазоне от 9% (месторождение №14, пласт Д4) до 20% (месторождения Зайкинской группы, пласт Д3), в широких пределах варьирует проницаемость коллекторов – от 12,8 до 890-900 мД. Среди тестовых месторождений наибольшая проницаемость ардатовских песчаников Д4 (97 мД) выявлена на месторождении №17, расположенном в пределах западного борта Бузулукской впадины.

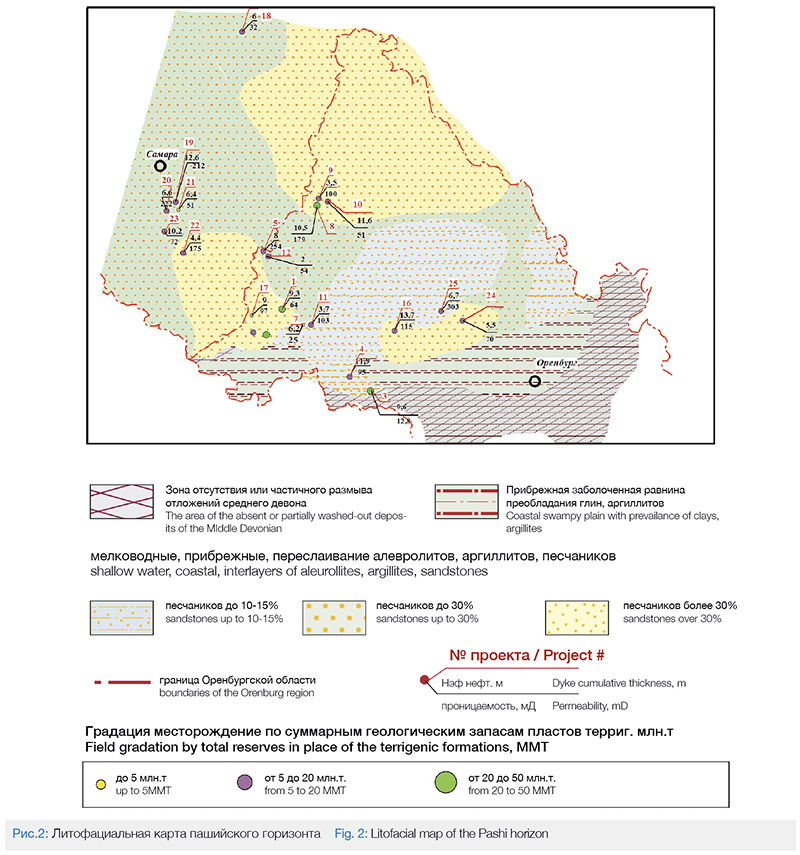

Пласты Д1 и Д0 выделены в толще пашийского горизонта верхнего девона. Отложения накапливались в мелководно-морских условиях и на прибрежных равнинах. На рис.2 показаны средневзвещенные нефтенасыщенные толщины пластов пашийского горизонта в каждом из рассматриваемых месторождений, а также данные по проницаемости и объему геологических запасов.

Площади распространения пластов увеличиваются от нижнего к верхнему. Нижний пласт Д1-2 развит в западной части Оренбургской и восточной части Самарской области. Пласты Д1-1 и Д0 распространены практически по всей территории юго-востока Восточно-Европейской платформы. Относительно повышенными значениями ФЕС (эффективная нефтенасыщенная толщина, или Нэф, проницаемость) характеризуются пласты в зонах накопления отложений с повышенной долей песчаных фракций. Стрелками на рис. 2 обозначено направление сноса песчаного материала с суши.

Наибольшей долей песчаников отличается пласт Д1-1. Эффективная толщина коллекторов в отдельных скважинах достигает 20-25 м. Песчаные прослои пласта Д0 как правило имеют толщину 2-3,5 м, участками достигая 7 м (например, на месторождении №25).

Наиболее высокими значениями ФЕС обладают коллекторы пластов Д1-1 и Д0. Пористость меняется от 9% до 31%, проницаемость достигает 961 мД на некоторых месторождениях Самарской области [2].

Приведенный выше анализ можно подытожить, предположив, что инвестор при выборе наилучшей из альтернатив столкнется со значительной вариативностью основных геологических характеристик пластов терригенного девона в выбранном регионе, которые, в свою очередь, обуславливают дебиты скважин при разработке и, во-многом, определяют ее эффективность.

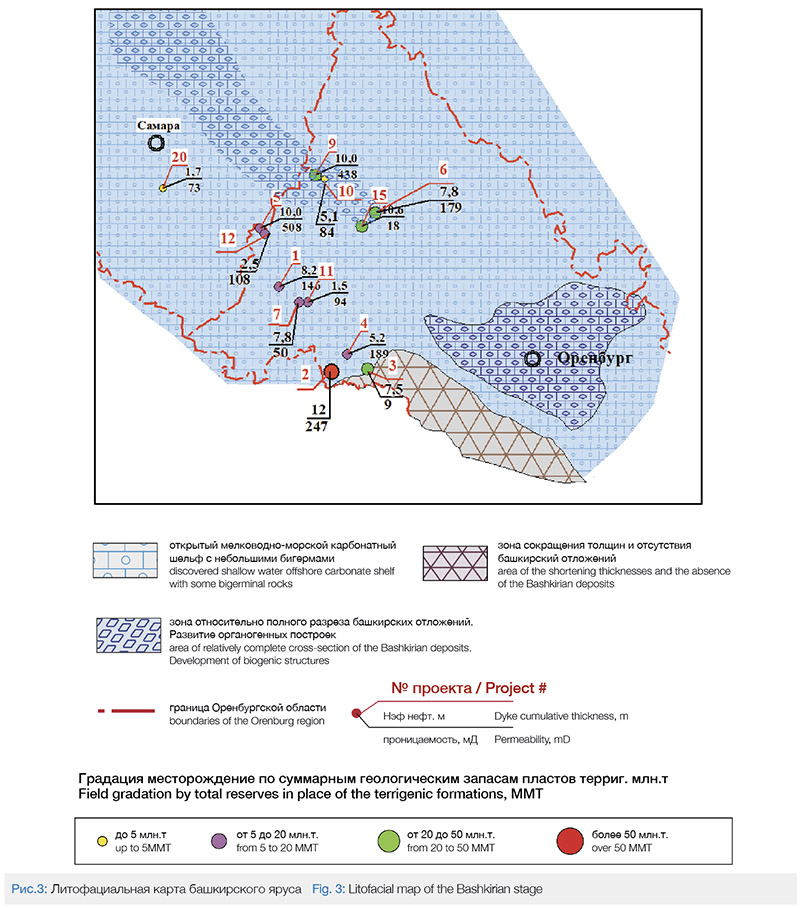

Рассмотрим далее инвестиционную привлекательность башкирского яруса для инвестора на данном этапе.

Основной продуктивный объект – пласт А4 башкирского возраста (рис. 3) – имеет региональное распространение и в целом характеризуется высоким потенциалом продуктивности. Относительно крупные и средние по запасам месторождения тяготеют, как правило к участкам увеличенной толщины отложений башкира (например, на месторождениях № 6, 9, 15). Однако и по периферии зоны сокращенных толщин могут формироваться отдельные рифогенные объекты (как на месторождениях №№ 2, 3). Кроме рифогенных объектов, для пласта А4 характерны ловушки, связанные с предверейским размывом, т.е. ловушки, экранированные стратиграфическими и литологическими несогласиями. Породы башкирского яруса сами по себе благоприятны для создания поровой емкости, т.к. зачастую представлены органогенными известняками. Но важная роль принадлежит коллекторам со вторичной емкостью, образовавшейся в результате выхода пород на поверхность и воздействия эродирующих факторов. С этим связана высокая изменчивость коллекторских свойств отложений.

Проницаемость карбонатных коллекторов на некоторых месторождениях достигает высоких значений — до 788 – 800 мД. Залежи пласта А4 отличается высокой продуктивностью, дебиты достигают 560 м3/сут. [1]

Как правило, высокопроницаемые коллекторы пласта А4 характерны для площадей, расположенных в бортовой зоне Мухановско-Ероховского прогиба, на границе Самарской и Оренбургской областей (проекты №№ 5 и 9) (рис. 3).

Среднее значение проницаемости на месторождениях Мухановско-Ероховского прогиба составляет 300-400 мД. При удалении от этой зоны коллекторские свойства ухудшаются. Среднее значение проницаемости коллекторов А4 составляет 160-180 мД.

Встречаются участки низкопроницаемых коллекторов пласта А4 – на востоке Бузулукской впадины, в зоне сочленения Бузулукской и Прикаспийской впадин. На месторождении № 3 в бортовой зоне Прикаспийской впадины среднее значение проницаемости составляет всего 9 мД.

Таким образом, широкая вариативность основных геологических характеристик данной группы пластов на примере представленных месторождений также не дает возможности инвестору однозначно определить наилучшие цели для инвестирования.

Для решения задачи по выбору инвестиционных целей необходимо либо уже на начальном этапе привлекать мультидисциплинарную команду экспертов (что не всегда возможно и нецелесообразно из-за больших трудозатрат), либо автоматизировать процесс оценки месторождений на начальной стадии.

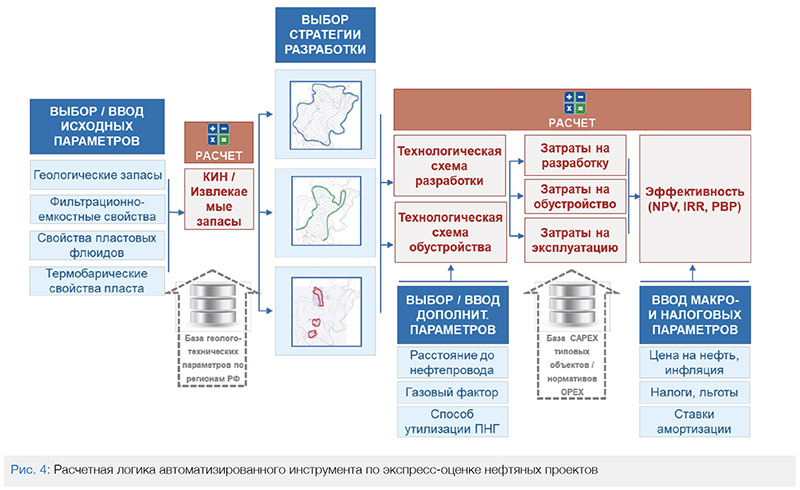

Такой ИТ-инструмент должен давать возможность провести экспресс-расчет полного цикла развития месторождения (от геологии до экономики), который позволит обобщить разнородную геологическую информацию и представит результат в виде величины чистого дисконтированного дохода (далее – ЧДД или NPV) инвестора. Для этого необходимо провести оценку:

• системы разработки многопластового нефтяного месторождения с учетом справочника характеристик коллекторов (ФЕС) и свойств нефти, типичных для определенного региона;

• программы разбуривания месторождения с определением динамики фонда скважин;

• концептуальной схемы обустройства нефтяного месторождения с подбором объектов с необходимыми техническими характеристиками;

• стоимости строительства и эксплуатации скважин и объектов инфраструктуры с использованием региональной базы данных стоимостей типовых объектов;

• показателей эффективности инвестиций.

Общее описание методик, лежащих в основе инструмента для экспресс-оценки

Автоматизированный программный комплекс, разработанный Ingenix Group, позволяет осуществить экспресс-оценку разработки нефтяного месторождения от «геологии до экономики» (рис. 4):

На первом этапе происходит расчет показателей разработки по заданным проектным решениям в зависимости от ФЕС продуктивных пластов. Исходные параметры задаются из геологического справочника в зависимости от рассматриваемого региона и пласта. В наборе справочника имеются данные по глубинам пластов аналогов, давлениям, ФЕС, а также свойствам пластовых флюидов при пластовых давлении и температуре. Проектирование разработки в рамках одного месторождения и расчет показателей добычи можно проводить для одного, двух или трех объектов разработки с последовательным или одновременным вводом.

Для каждого из объектов могут быть рассмотрены следующие сценарии разработки: агрессивный, эффективный или рациональный. Вариант «агрессивный» предполагает ввод в разработку лучших участков объекта разработки, охват запасов составляет ~40%. «Эффективный» вариант предполагает ввод в разработку до 80% запасов без разбуривания краевых зон. «Рациональный» вариант предполагает полное разбуривание и ввод всех 100% запасов объекта. Темпы разбуривания и темпы отбора заданы в зависимости от варианта разработки и приняты по аналогам. Каждый из объектов разбуривается самостоятельной сеткой скважин с выбранным типом заканчивания скважин, из предложенных: наклонно-направленными скважинами (далее — ННС) и горизонтальными скважинами (далее — ГС). К каждому типу заканчивания можно применить стимуляцию гидроразрыва, включая многозонность. Расчеты выполняются на 25-летний период.

В целом по месторождению технологические показатели разработки получаются суммированием по каждому объекту разработки.

На основе требований к техническим и технологическим характеристикам объектов, сформированным на этапе расчета показателей разработки, в ИТ-комплексе происходит формирование схемы обустройства месторождения, которая включает в себя следующее:

• расчет количества кустов с учетом радиуса дренирования скважин;

• расчет протяженности системы нефтесбора с учетом добычи с одного куста и площади месторождения;

• определение мощности основных объектов обустройства с учётом уровня добычи и наличия системы поддержки пластового давления;

• выбор объектов газовой инфраструктуры в зависимости от выбранного способа утилизации попутного газа;

• определение мощности внешнего нефтепровода (протяженность задается в исходных параметрах;

• определение необходимых вспомогательных объектов (вахтовый жилой комплекс, дороги, линии электропередач, прочие объекты).

Далее на основе базы данных стоимостей объектов-аналогов и стоимостных моделей происходит расчет капитальных затрат на разработку месторождения. Расчет операционных затрат осуществляется автоматически в зависимости от профиля добычи, количества скважин и наличия объектов обустройства. Для выбранных объектов на основе графика их ввода в эксплуатацию формируются, соответственно, профили капитальных и операционных затрат.

На основе технических и стоимостных характеристик проекта, а также введенных пользователем макропараметров и данных по налоговому окружению проектов осуществляется расчет экономической эффективности, а также анализ чувствительности.

Результаты оценки месторождений в целевом регионе

Для выбранного региона были выполнены расчеты технологических показателей разработки с использованием ИТ-инструмента по методике, описанной выше.

В качестве базового для сравнительной оценки был рассчитан «рациональный» вариант разработки для двух объектов – пласта А4 башкирского яруса и пластов Д0-Д4 терригенного девона. Для объектов терригенного девона было предусмотрено разбуривание ГС, для А4 башкирского яруса – ННС (в связи с его высоким показателем расчлененности).

Для объектов терригенного девона величины проводимости были определены в диапазоне 108-2671 мД*м, при среднем значении 854 мД*м, величины гидропроводности находятся в пределах 43-2428 мД*м/сП, при среднем значении 912 мД*м/сП. Для данных характеристик ФЕС были получены величины КИН от 0,314 до 0,512 при среднем значении 0,421. Диапазон удельной добычи нефти на одну скважину составляет 70-599тыс.т. Средняя удельная добыча нефти на одну горизонтальную скважину составила 288 тыс.т.

Для объекта А4 башкирского яруса величины проводимости были определены в диапазоне 68-5080 мД*м, при среднем значении 1263 мД*м, величины гидропроводности находятся в пределах 30-5404 мД*м/сП, при среднем значении 1068 мД*м/сП. Для данных характеристик ФЕС получены величины КИН от 0,198 до 0,486 при среднем значении 0,357. Диапазон удельной добычи нефти на одну скважину составляет 47-217тыс.т. Средняя удельная добыча нефти на одну наклонную скважину составила 110 тыс.т.

При заданных параметрах был допущен ряд условий, единых для всех оцениваемых месторождений:

• месторождения с двумя группами пластов (объектами разработки) имеют коэффициент перекрытия между пластами 0,55;

• второй объект разработки вводится спустя два года после ввода первого;

• попутный нефтяной газ сжигается, в модель заложена выплата соответствующего штрафа.

При определении длины и параметров внешнего нефтепровода эксперты Ingenix Group исходили из предположения о том, что товарная нефть с месторождений будет принята в систему ПАО «Транснефть» для дальнейшей транспортировки в месте нахождения ближайшей работающей нефтеперекачивающей станции.

Полученные результаты показали, что для терригенных пластов с лучшими ФЕС достигаются более высокие КИН и удельная добыча на скважину. Для карбонатных коллекторов башкирского яруса бурение наклонных скважин принесет меньшую удельную добычу на скважину и меньшие значения КИН.

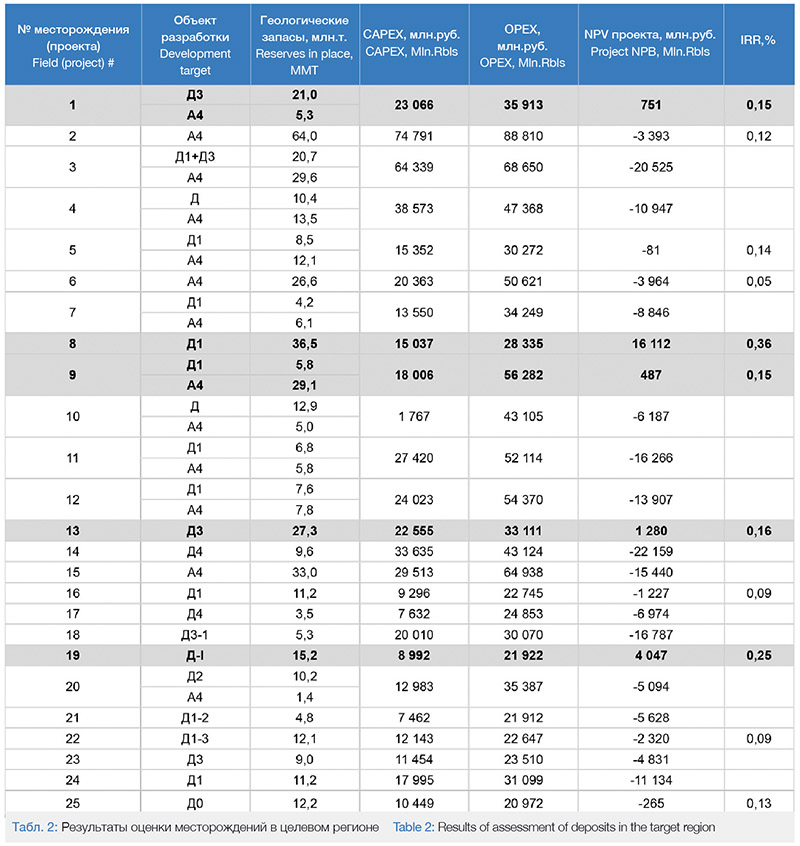

Результаты оценки целевой группы месторождений с применением ИТ-комплекса представлены в таблице 2. Проведенный анализ позволяет выделить пять экономически привлекательных активов для дальнейшего рассмотрения. Оставшиеся потенциальные активы не являются рентабельными для самостоятельной разработки, однако могут рассматриваться как месторождения-сателлиты для соседних более эффективных месторождений. Такая возможность будет описана в статьи далее. Также можно выделить проекты, которые находятся на грани рентабельности, для дальнейшей оптимизации (например, проекты №№ 5, 16, 22, 25).

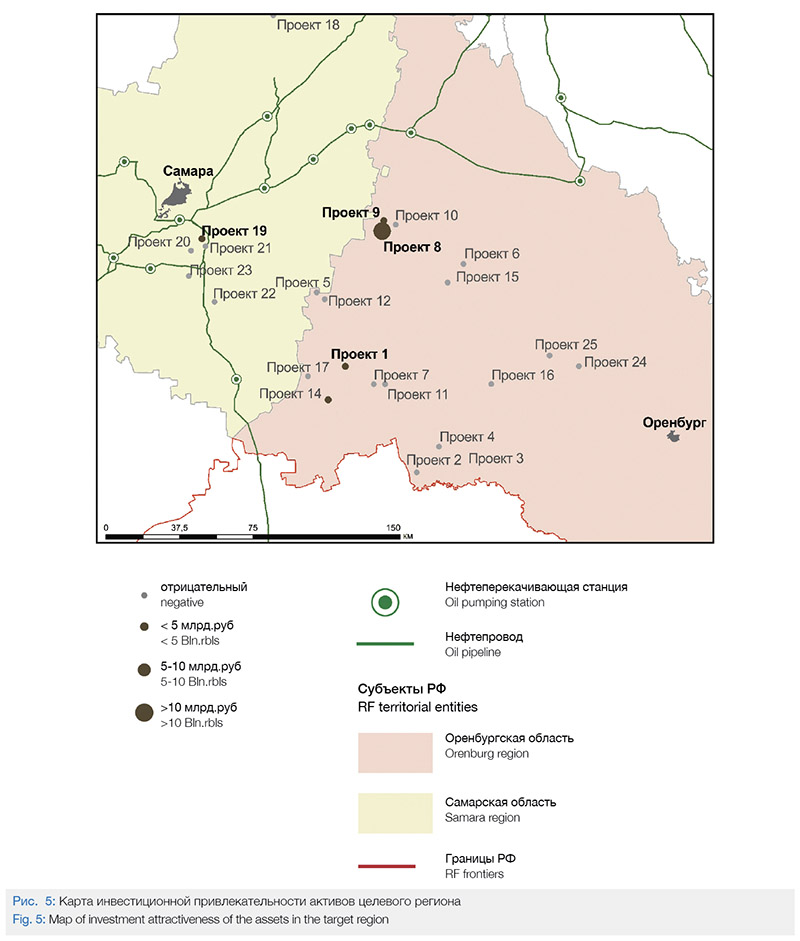

Более наглядно сравнить привлекательность потенциальных целей инвестирования можно на карте целевого региона (рис. 5).

Важно оговориться, что на данном этапе изученности проекта невозможно требовать от ИТ-систем оценки точности, присущей более поздним этапам – стадии проектирования и, тем более, разбуривания и обустройства месторождений.

Если следовать методологии Международной ассоциации развития стоимостного инжиниринга, то любые оценки на данном этапе соответствуют Классу точности 5, что подразумевает диапазон погрешности -50%/+100% [4].

При этом ценность применения предложенной Ingenix Group ИТ-системы оценки полного цикла заключается в возможности проведения быстрого сравнительного анализа большого числа потенциальных целей для инвестирования в единых сценарных условиях.

Таким образом, проведенный выше анализ показывает возможность уже на раннем этапе развития актива, в условиях ограниченного доступа к информации, осуществлять полную предпроектную экспресс-оценку нефтегазовых проектов, включая, в том числе, анализ следующих факторов:

• размер геологических запасов;

• площадь и глубина залегания продуктивных пластов;

• нефтенасыщенная толщина и ФЕС продуктивных пластов;

• выбранная система разработки;

• газовый фактор и метод утилизации попутного нефтяного газа;

• длина трубопровода внешнего транспорта и направления сбыта товарной нефти.

Полученная в результате комплексного анализа карта инвестиционной привлекательности региона может служить ориентиром для потенциального инвестора на самом раннем этапе поиска возможных целей для развития в новом слабо изученном регионе.

Выбор варианта разработки многопластового месторождения

Используя возможности ИТ-комплекса, команда инвестора уже на текущем этапе может также выбрать наиболее эффективный вариант ввода выбранного многопластового месторождения в разработку.

Для этого в ее распоряжении есть следующий набор инструментов:

• определение оптимальных сроков ввода месторождений в эксплуатацию;

• выбор сценария разработки («рациональный», «эффективный» или «агрессивный»);

• использование наилучшего способа заканчивания скважин (ННС или ГС, с гидроразрывом пласта или без него).

Предположим, что, опираясь на установки корпоративной стратегии, инвестор выбрал из проектов с положительным NPV проект №1. Данный проект имеет два объекта разработки – пласт А4 башкирского яруса и пласт Д3 верхней части терригенного девона.

Разумно применяя функционал автоматизированного комплекса, команда инвестора может рассчитать, к примеру, три следующих сценария разработки для целевого месторождения:

• «рациональный» вариант: предусматривает разбуривание терригенного девона посредством ГС, объекта А4 — ННС, при этом разбуривание идет равномерно по ползущей сетке от известного к неизвестному. В разработку вводятся все геологические запасы объектов разработки. Срок ввода объекта А4 отстает от терригенного девона на пять лет.

• «эффективный» вариант: предусматривает разбуривание терригенного девона посредством ГС, а объекта А4 — ННС, при этом краевые зоны с залежей толщинами менее 4 м не разбуриваются, вводятся 80% от геологических запасов каждого объекта разработки. Срок ввода объекта А4 отстает от терригенного девона на три года.

• «агрессивный» вариант: относительно эффективного» варианта изменен только порядок ввода объектов в разработку — объекты вводятся одновременно, при этом будет введено 40% геологических запасов по объектам разработки.

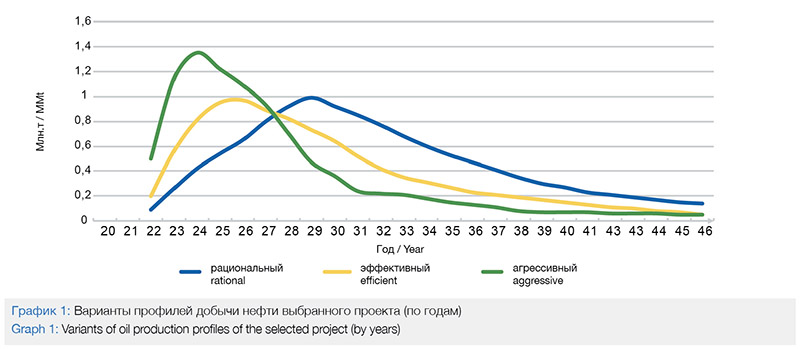

Рассчитанные профили добычи нефти отражают

примененные инвестором сценарии (график 1).

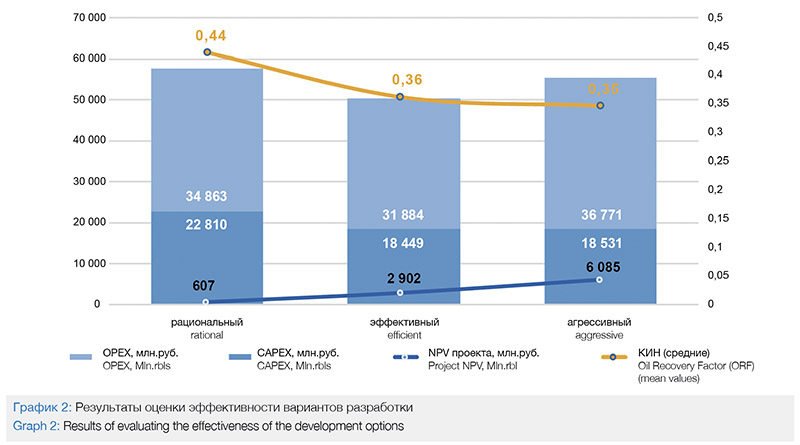

Проведенные ИТ-системой расчеты (график 2) показали, что «рациональный» вариант применительно к проекту №1 имеет самый высокий КИН (0,44), но при этом обладает самым низким NPV (607 млн. руб.) и является самым затратным: капитальные и операционные затраты в сумме составили 57,7 млрд. руб. В «эффективном» сценарии при КИН, равном 0,36, NPV составил 2,9 млрд. руб., а общие затраты — 50,3 млрд. руб.

Учитывая присущий выбранному инвестором проекту набор влияющих факторов, самым привлекательным оказался «агрессивный» сценарий: NPV – 6,1 млрд. руб., совокупные затраты – 55,3 млрд. руб. при КИН — 0,35.

Оценка потенциала синергии от совместной разработки портфеля активов

Помимо анализа вариантов оптимизации разработки пластов в рамках одного месторождения инвестор может, применяя автоматизированную систему, оценить потенциал развития портфеля близлежащих месторождений, используя синергию на уровне систем наземного обустройства.

Такая оценка позволяет потенциальному недропользователю быть более гибким при принятии решения об инвестировании в проект (или проекты) в целевом регионе и рассматривать не только одиночные цели, но и их совокупность.

Эффект синергии приводит к оптимизации мощностей производственных объектов и, как следствие, происходит снижение стоимости их строительства.

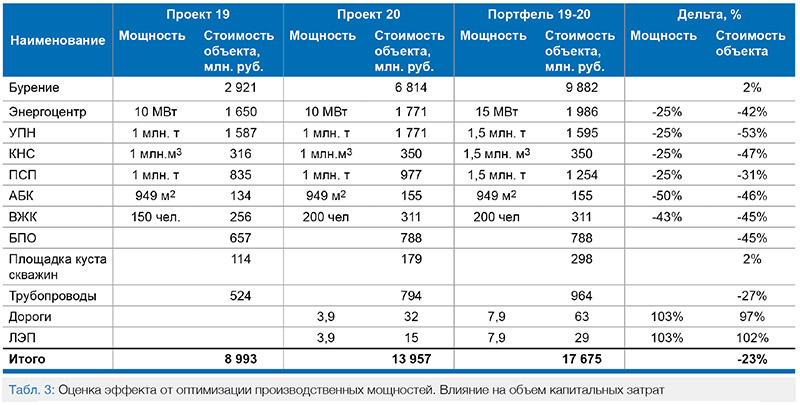

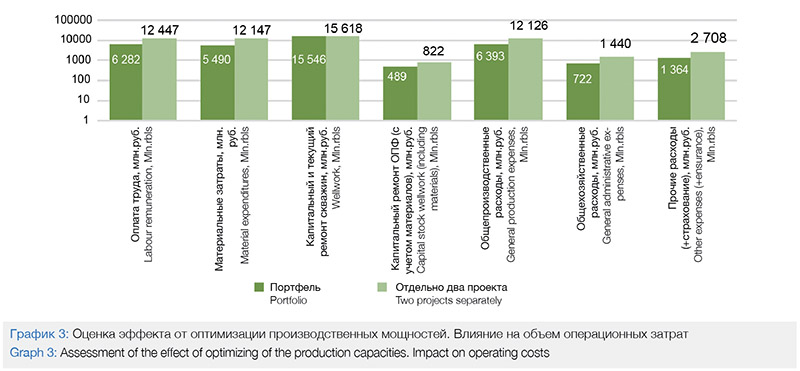

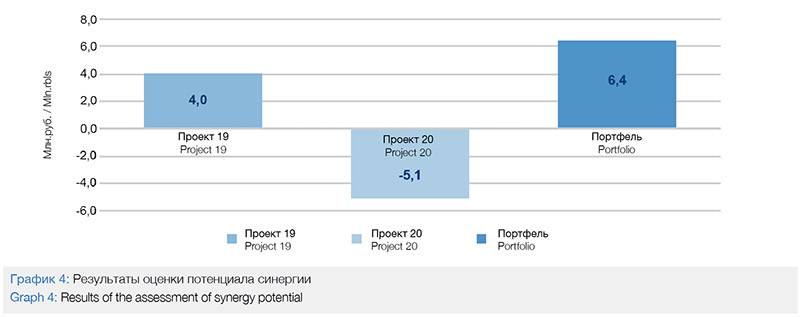

Потенциал синергии можно проиллюстрировать, например, при оценке варианта совместной разработки проекта №19 и проекта №20 (табл. 3 и график 3).

Таким образом, в результате создания единой системы наземной инфраструктуры обоих месторождений совокупные капитальные затраты снижаются на 23%, а экономия по операционным затратам достигает 37%.

Достигнутая оптимизация затрат не может не сказаться на результатах оценки эффективности инвестиций. Так, если первоначальная оценка инвестором привлекательности проекта №19 учитывала размер NPV, равный 4 млрд.руб., а проекта №20 — минус 5,1 млрд.руб. (табл. 2), то совместная разработка обоих активов может принести инвестору уже положительный чистый дисконтированный доход в 6,4 млрд.руб.

(график 4).

Выводы

Поиск привлекательных нефтегазовых активов для инвестирования является сложной задачей для потенциального инвестора, не знакомого с регионом будущей активности. Эта задача требует поиска и анализа большого количества информации из разрозненных источников, а также значительных трудозатрат команды экспертов в различных областях.

Предложенный инструмент оценки в силу естественных ограничений не может быть использован для полноценной технико-экономической оценки проектов (концептуальный инжиниринг) и, тем более, на этапах проектирования и подготовки месторождений к вводу в добычу, но является достаточным для решения целого ряда задач, стоящих перед будущим недропользователем на этапе принятия решения об определении инвестиционных целей.

Использование комплексной ИТ-системы, объединяющей геологическую и стоимостную базу данных, а также увязанные в единый алгоритм расчетные модели, позволяет:

• получить комплексную картину инвестиционной привлекательности активов региона;

• выбрать наиболее эффективный вариант разработки целевого актива, а также

• рассмотреть возможности развития портфеля активов, использую синергию на уровне систем обустройства.

Список литературы

1. Геологическое строение и нефтегазоносность Оренбургской области. Оренбургское книжное издательство, 1997 г.

2. Шашель А.Г. Геология и нефтегазоносность терригенного комплекса девона Самарского Поволжья. Москва, 2000 г.

3. Страница в сети интернет Всероссийского научно-исследовательского геологического института им. А.П. Карпинского: https://vsegei.ru/ru/

4. AACE International Recommended Practice No. 87R-14, Cost Estimate Classification System — As Applied for the Petroleum Exploration and Production Industry. 2015, Morgantown, WV: AACE International.

Authors:

С.В. Чижиков, Е.А. Дубовицкая, М.Д. Федорова, А.И. Кириллов, А. С. Соколов