Применение систем мониторинга герметичности на Самотлорском месторождении

АО «Самотлорнефтегаз»

Зотов Е. Н.

Баюнов С. В.

ООО «ВОРМХОЛС Внедрение»

Журавлев О. Н.

Грибанов А. В.

Суворов А. М.

В России наблюдается ежегодное снижение дебита среднестатистической нефтяной скважине, что ставит перед отраслью задачу поддержания уровня добычи. В ответ на это используется экстенсивный подход, основанный на бурении новых скважин для компенсации снижения добычи. Однако этот метод имеет свои ограничения: освоение новых месторождений становится все более дорогим и трудозатратным процессом, а новые месторождения постепенно иссякают. В связи с этим возрастает важность не только бурения новых скважин, но и повышения качества строительства существующих скважин и эффективности работы их узлов, которые напрямую влияют на уровень добычи при дальнейшей эксплуатации.

Одной из основных причин снижения дебита скважин является поступление воды в добывающий интервал, что снижает продуктивность скважины. Обычно считается, что вода поступает из нижележащих интервалов, например, из-за образования конуса или неравномерного дренажа по длине горизонтального участка скважины. Однако работы, проведенные в АО «Самотлорнефтегаз», показали, что в большинстве случаев вода поступает в добывающую трубу не из нижележащих пластов, как считалось ранее, а из вышележащих транзитных пластов. Это происходит из-за некачественного цементирования и заколонных перетоков. Эти данные изменяют подход к борьбе с снижением уровня добычи нефти и газа на российских месторождениях, открывая новые возможности для оптимизации процессов.

Способы мониторинга герметичности

Эффективность добычи нефти и газа зависит от стабильной и исправной работы каждого элемента скважины. Возможность контроля функционирования всех узлов скважины дает возможность своевременно выявить проблемы и принять меры для улучшения строительства и повышения производительности, а также для оптимизации затрат.

На сегодняшний день одним из методов оценки заколонных перетоков являются промыслово-геофизические исследования (ПГИ) и геофизические исследования скважин (ГИС). Однако, для проведения этих процедур необходимо остановить работу скважины и осуществить её глушение, что ведет к снижению добычи нефти, изменению рабочего режима и потере производительности. Также проведение ПГИ требует использование дорогостоящих технологий для доставки оборудования на забой и вызова притока. Учитывая высокие затраты и потенциальные негативные последствия, такие исследования связаны с большими финансовыми и операционными рисками. Более того, ПГИ не позволяет отслеживать изменение состояния узлов скважины на протяжении долгого времени эксплуатации.

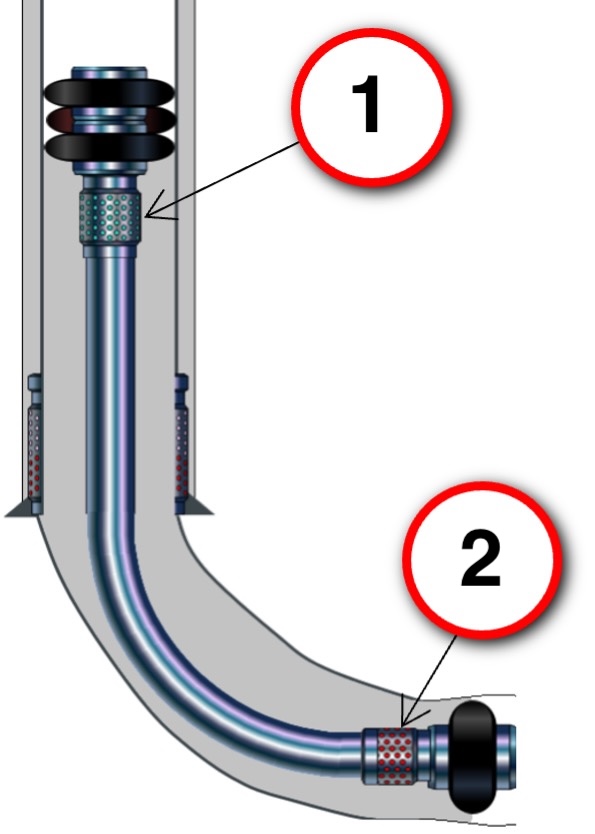

Вместо этого на рынке уже доступна технология, которая включает в себя устройства для мониторинга эффективности работы узлов скважины. Эти устройства представляют собой маркерные кассеты рукавного типа, оснащенные камерой с индикаторными метками. При контакте с добывающей жидкостью метки активируются и становятся видимыми. В зависимости от типа флюида, метки могут срабатывать при контакте с водой, нефтью или газом. Устройство устанавливается на базовую трубу перед спуском основного оборудования в скважину. После вывода скважины на режим, отбираются стандартные скважинные пробы жидкости для лабораторного анализа. По результатам исследования определяется наличие индикаторных меток, что позволяет сделать выводы о перетоках нецелевого флюида в месте установки устройства и оценить эффективность работы узлов скважины. Основным преимуществом этой технологии является непрерывный мониторинг без необходимости остановки работы скважины.

Опыт применения УПМП на Самотлорском месторождении

Устройства были установлены на пяти нефтедобывающих скважинах при проведении работ по зарезке боковых стволов (ЗБС). Все спуски хвостовиков выполнялись в штатном режиме, без осложнений и необходимости корректировки процесса. После завершения работ проводился отбор проб на поверхности, а затем выполнялся их многоэтапный лабораторный анализ.

Результаты исследований позволили однозначно установить, что основной причиной поступления воды в добывающую трубу являются заколонные перетоки, возникающие вследствие недостатков цементирования. В большинстве случаев вода мигрировала в добывающую колонну из вышележащих транзитных пластов, а не из продуктивного горизонта. Эти данные являются критически важными, поскольку позволяют принимать обоснованные решения по снижению обводненности.

Если вода поступает из нижележащего продуктивного пласта, необходимо корректировать проводку скважины, применять заколонные пакеры, разделяющие ствол на интервалы, а также использовать технологии заканчивания, предотвращающие поступление нежелательной воды. В случае, когда вода поступает из вышележащих пластов и мигрирует через заколонное пространство, требуются дополнительные меры для улучшения качества цементирования. Среди возможных решений:

- Применение надувных пакеров в качестве цементировочных.

- Установка набухающих пакеров для дублирующей изоляции головы хвостовика.

Размещение нескольких набухающих пакеров по длине хвостовика для улучшения герметизации заколонного пространства.

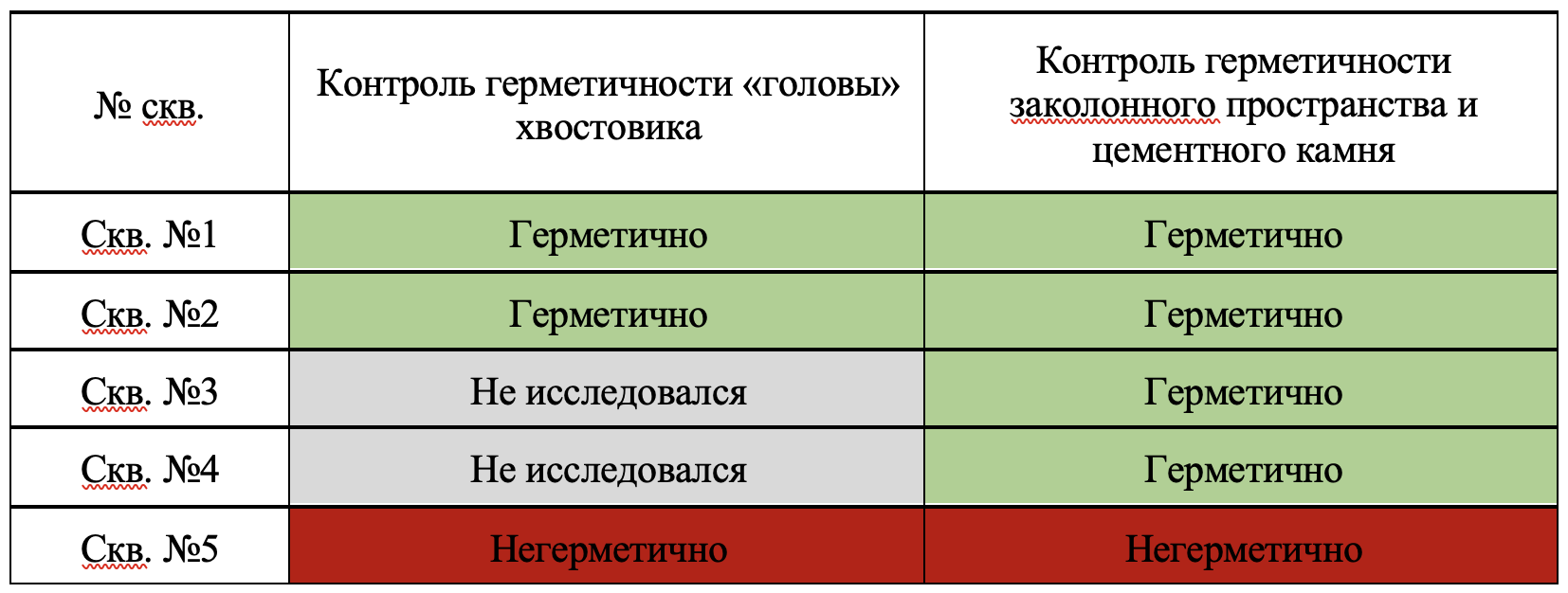

Ниже представлены результаты проделанной работы по определению герметичности «головы» хвостовика, заколонного пространства и цементного камня:

Лабораторные исследования подтвердили герметичность заколонного пространства, головы хвостовика и цементного камня на четырех из пяти исследованных скважин. Однако на скважине №5 были выявлены перетоки нецелевого флюида, из-за чего было рекомендовано применение эжекторной системы ограничения притока воды производства ООО «ВОРМХОЛС Внедрение».

Главное преимущество технологии устройства поинтервального мониторинга притока заключается в возможности долгосрочного мониторинга герметичности скважинных узлов. В случае отсутствия перетоков маркерные метки остаются в неактивном состоянии, так как отсутствует поток жидкости в заколонном пространстве. Система остается в ждущем режиме на протяжении всего срока эксплуатации скважины.

На практике часто встречаются случаи, когда негерметичность возникает спустя несколько месяцев после начала эксплуатации. Это связано с разрушением резинотехнических элементов, деградацией гидромеханических пакеров и прочих изолирующих устройств под воздействием высокого давления, температуры и агрессивных сред. Через 6–12 месяцев эксплуатации цементный камень также может терять свою герметизирующую способность.

При использовании маркерной технологии утечка флюида приводит к активации индикаторных меток, которые вступают в реакцию только с водой или газом. Это позволяет оперативно выявлять проблему и устранять ее без необходимости остановки добычи. Кроме того, наличие маркерных кассет позволяет количественно оценивать объем нежелательной жидкости, используя стандартные методы пробоотбора. Это делает технологию УПМП эффективным инструментом для мониторинга состояния скважины в процессе длительной эксплуатации.

Выводы

В ходе реализации проекта были получены ключевые выводы:

- Технология мониторинга притока отличается высокой надежностью и безопасностью при проведении монтажных работ. В случае нештатного подъема оборудования оно может быть повторно использовано после проведения ревизии линейными инженерами на кустовой площадке.

- Монтаж оборудования не вызывает временных задержек, так как установка одной кассеты устройства мониторинга занимает 10–15 минут. При этом отбор проб на действующих добывающих скважинах не требует остановки их работы, что исключает потери добычи.

- Маркерная система мониторинга притока не создает операционных, технологических или экономических рисков при эксплуатации и анализе проб.

- Систематический анализ данных позволяет выявлять причины негерметичности, связанные с технологическими недоработками, качеством материалов и оборудования.