Реальная структура коллектора нефти и газа и её влияние на объём запасов углеводородов, Часть 1

Ю.А.Лимбергер, независимый эксперт

Резюме

Строение коллектора нефти и газа в настоящее время представляется в крайне упрощенном виде. Принимается, что вся открытая пористость заполнена углеводородами совместно с плёнкой остаточной воды. На основе такого представления модели коллектора проводятся обработка и интерпретация данных каротажа, строятся петрофизические зависимости, ведутся гидродинамические расчеты, подсчитываются запасы нефти и газа объемным способом. Упрощение модели коллектора находится в явном противоречии с результатами анализов керна по определению структуры порового пространства горных пород и служит источником принципиальных ошибок в оценке некоторых параметров коллектора. Последнее, в свою очередь, обуславливает чрезмерное завышение геологических и извлекаемых запасов углеводородов. На основе анализа результатов исследований по определению размера пор, их распределения в породе и участия в фильтрации флюидов, полученных на многочисленных образцах из различных месторождений, обоснована новая. более адекватная, модель строения коллектора. Она обеспечивает подсчет извлекаемых запасов углеводородов объемным способом с точностью, которая принципиально не может быть достигнута при использовании принятой на сегодня модели.

Введение

Современные способы обработки и интерпретации результатов исследований разрезов основаны на определенных представлениях о строении горных пород и пластов, пересеченных скважиной, а также гипотезы формирования залежей углеводородов. Изначально существовали осадки минералов разных видов и размеров. Расстояние между твердыми частицами – пустоты — также было неоднородное по размеру и было заполнено водой. Т.е. с момента образования осадка предопределено различие в размерах пор.

В процессе диагенеза, по мере погружения осадков на них начало действовать давление вышележащей толщи. Осадки уплотнялись и преобразовывались в горные породы. Уплотнение–явление, присущее для всех осадочных пород, слагающих разрезы месторождений нефти и газа.

Двуединый коллектор

Процессы уплотнения будущего коллектора (например, песчаника) и будущей покрышки (например, глины) протекают одновременно, но по-разному: в коллекторах — за счет перегруппировки положения частиц минерального скелета относительно друг друга, в глинах – за счет уменьшения расстояния между структурными слоями. Но в любом случае наблюдается уменьшение объёма пустотного пространства за счет увеличения объёма минералов в единице объёма породы. Снижение объёма пустотного пространства сопровождается уменьшением размера первоначальных пор и оттоком части свободной воды. Отток будет продолжаться до тех пор, пока не начнут действовать значимые силы взаимодействия между молекулами воды и молекулами минерального скелета. Тогда вода не сможет быть удалена и останется в порах; её удалению в этом случае дополнительно мешает также низкая сжимаемость самой воды. Остающаяся в порах вода – остаточная вода – главная причина невозможности фильтрации флюидов через такие поры и, следовательно, отсутствия у них проницаемости.

Поры разного размера участвуют в образовании открытой пористости пород, слагающих коллекторы и покрышки. Горная порода, или какая-то её часть, будет проницаемой только в том случае, когда внутри неё существует взаимосвязанная сеть пустот, способных обеспечить фильтрацию. Следовательно, обязательное условие существования такой сети: Кп > 0.

Порода будет непроницаемой и неспособной фильтровать флюиды в следующих случаях:

а) когда пустоты в ней вообще отсутствуют, т.е Кп=0;

б) когда пустоты в ней есть, т.е. Кп > 0, но они не связаны между собой;

в) когда пустоты в ней есть и даже образуют взаимосвязанную сеть, т.е. Кп > 0, но размеры пустот столь малы, что не в состоянии обеспечить фильтрацию флюидов.

Если приведенные рассуждения правильные, то открытая пористость коллектора до формирования залежи углеводородов будет состоять из двух взаимосвязанных частей. Одна из которых проницаемая и заполнена неудаленной свободной водой, а другая непроницаемая и заполнена остаточной водой. Проверить предположение можно проведя анализ образцов пород на распределение пор по размерам и их участия в проницаемости. В литературе описаны различные способы такого анализа.

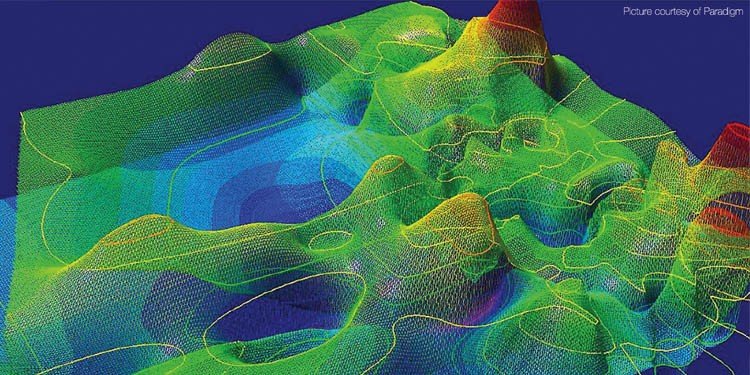

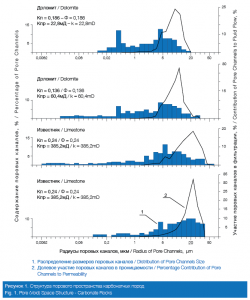

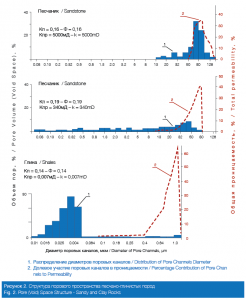

На рисунках 1-2 приведены примеры распределения пор по размерам, полученные методом вдавливания ртути. На оси Х указаны размеры поровых каналов. По данным на оси Υ слева можно оценить вклад поровых каналов выбранного размера в пористость образца; этот вклад определяется в процентах от указанной пористости образца. По данным на оси Υ справа можно оценить вклад поровых каналов выбранного размера в проницаемость образца; этот вклад определяется в процентах от указанной проницаемости образца.

Рисунки показывают примеры распределения пор по размерам и их участия в проницаемости образцов карбонатных (доломиты, известняки) и терригенных (песчаники, глина) пород. Из них видно, что во всех образцах коллекторов проницаемость пород и их способность фильтровать флюиды обеспечивают не все, а только часть поровых каналов (часть пустотного объема).Даже в тех случаях, когда образцы характеризуются высокой пористостью и проницаемостью.

Как реально устроен коллектор нефти и газа

И в таком коллекторе начинается постепенное формирование залежи углеводородов. Гипотеза формирования предполагает, что углеводороды эмигрируют из мест своего образования, мигрируют в рассеянном виде через толщи пород и аккумулируются в залежи. Движение внутри залежи – всплытие через воду, оттеснение свободной воды из пор и её замена углеводородами. Конечный итог – представление принимаемой на сегодня модели: все поровое пространство занято углеводородами с пленкой остаточной воды.

Возникает естественный вопрос: как же углеводороды заполнили все пустотное пространство коллектора, если часть открытой пористости непроницаемая? Ведь добравшиеся до коллектора углеводороды будут продвигаться внутри него путями наименьшего сопротивления их движению. А таковыми являются только поры, обеспечивающие проницаемость. Поэтому заполнить всю открытую пористость посредством удаления из нее не только свободной, но и остаточной воды, углеводороды не в состоянии. Они заполнят только часть открытой пористости, характеризуемую способностью фильтровать флюиды, т.е.ту её часть, которая является проницаемой.

Автор проанализировал более 1600 результатов изучения структуры порового пространства образцов горных пород. И ни в одном из образцов коллектора, относящихся к нефтеносной, газоносной и водоносной частям залежей, а это подавляющая доля изученных образцов, не отмечено участие в проницаемости и фильтрации всей совокупности пор, т.е. всего пустотного объема. Во всех образцах коллекторов определенная доля пустотного объёма пород не принимает участия в фильтрации, оставаясь непроницаемой для флюидов. Для неколлекторов (свыше 300 образцов) символическую абсолютную проницаемость по воздуху (Кпр << 1 мД) обеспечивает мизерная доля пустотного объёма. Приведенные факты свидетельствуют о единой для коллекторов и неколлекторов природе и причине явления: некоторая доля пустотного объёма не участвует в проницаемости вследствие его заполнения остаточной водой. Различие в том, что у неколлекторов это характерно почти для всего пустотного объёма, у коллекторов – только для части открытой пористости.

Таким образом, в коллекторе одновременно сосуществуют две системы взаимосвязанных пор. Одна из них обеспечивает проницаемость коллектора и его способность фильтровать флюиды, тогда как другая препятствует этому. Первая система – эффективная пористость – служит ёмкостью для подвижных флюидов (углеводороды и вода в соответствующих частях залежи), тогда как вторая – неэффективная пористость – служит ёмкостью для остаточной воды в любой из частей залежи. Другими словами, коллектор нефти и газа устроен совсем не так, как это принято сейчас, а значительно сложнее: часть открытой пористости (доля пустотного объёма) заполнена нефтью или газом совместно с плёнкой остаточной воды, является проницаемой и обеспечивает фильтрацию флюидов; другая часть открытой пористости полностью заполнена остаточной водой, является непроницаемой и неспособной фильтровать флюиды.

Обоснование строения коллектора является научной проблемой. Ее решение предоставляет новые возможности практического использования. Некоторые области конкретного применения новой модели коллектора, реализованные на практике, рассматриваются далее.

Прямое определение нефтенасыщенности

Нефтенасыщенность является одним из параметров, влияющих на объем полезного ископаемого в залежи. Определение указанного параметра необходимая и обязательная процедура при подсчете запасов нефти объёмным способом. На практике эта процедура реализуется посредством некоторых измерений в скважине и использования эмпирических зависимостей Арчи, построенных по результатам анализов керна. Уравнения Арчи имеют следующий вид:

Р = ρвп/ ρв = а/Кпm (1) и Рн = ρп/ ρвп = 1/Квn (2), где

Р — относительное сопротивление пласта;

Рн — коэффициент сопротивления пласта;

Кп — коэффициент пористости пласта;

ρвп — удельное электрическое сопротивление пласта полностью заполненного водой;

ρв — удельное электрическое сопротивление воды, заполняющей пласт;

ρп — удельное электрическое сопротивление пласта, заполненного водой и углеводородами;

Кв — коэффициент водонасыщенности пласта;

a, m, n — эмпирические постоянные.

Интерпретатор действует по следующей схеме. Сопротивление пласта и его пористость определяют по замерам в скважине. По найденному Кп находят Р, используя уравнение (1). Рассчитывают ρвп =Р●ρв. Рассчитывают Рн = ρп/ρвп и по уравнению (2) определяют Кв.Коэффициент нефтенасыщенности

Кн = 1- Кв.

При таком подходе к оценке Кв допускается, что в уравнении (1) m=const, хотя для коллекторов любой залежи всегда m≠const. Полагают также, что физико-химические свойства остаточной воды в нефтеносной части залежи полностью аналогичны физико-химическим свойствам воды из водоносной части залежи. Поэтому при расчете ρвп для нефтенасыщенной части залежи принимают ρв равным его значению для водоносной части. При получении зависимости (2) методика исследования керна такова, что одному значению Кв всегда противопоставляется одно значение ρп. То есть, принимается, что ρп является функцией только Кв.Таким образом, расчет ρвп для нефтенасыщенной части залежи и определение нефтенасыщенности основаны на ряде необоснованных и недоказанных предположениях.

Удельное электрическое сопротивление пласта в общем случае зависит от удельной электропроводимости минерального скелета породы, удельной электропроводимости воды в порах и от характера распределения в пустотном объеме пласта фаз, проводящих (вода) и непроводящих (углеводороды) электрический ток. Обычно полагают, что удельная электропроводимость минералов скелета очень низкая и ею можно пренебречь, также как и характером распределения фаз, проводящих и непроводящих электрический ток. Поэтому считают, что сопротивление водоносного пласта зависит только от его пористости и физико-химических свойств воды в порах, а сопротивление нефтеносного пласта – от пористости, водонасыщенности и свойств воды.

Большая часть минералов, слагающих скелет коллекторов, действительно характеризуется исключительно низкой электропроводимостью. Так, средние значения удельной электропроводимости таких минералов, как ангидрит, кальцит, доломит, кварц, альбит, биотит, роговая обманка и др. находятся в диапазоне 10-8 – 10-17 См/м.Поэтому игнорирование влияния электропроводимости скелета на замеряемое сопротивление пласта имеет под собой основание. Хотя следует помнить, что объём керна, отбираемого и изучаемого в лаборатории, несопоставимо мал относительно объёма пород залежи. И нет гарантии, что электропроводимость скелета останется низкой для коллекторов всей залежи.

Пренебрежение же влиянием характера распределения фаз, проводящих и непроводящих электрический ток, на измеряемое сопротивление пласта не имеет под собой оснований. Однако на практике этому фактору не уделяется должного внимания. Напрасно. C.A.Grattoni и R.A.Dawe экспериментально доказали [3], что удельное электрическое сопротивление нефтеносного пласта и, соответственно, коэффициент увеличения сопротивления, существенно зависят не только от степени заполнения порового пространства водой и свойств самой воды, но и от характера распределения в порах фаз, проводящих и непроводящих электрический ток. Отсюда следует – и это также подтверждено экспериментально – что при одном и том же коэффициенте водонасыщенности нефтеносный пласт может характеризоваться различными удельными сопротивлениями. И, наоборот, одному и тому же удельному сопротивлению нефтеносного пласта могут соответствовать различные коэффициенты водонасыщенности.

Характер распределения в конкретном пласте углеводородов и плёнки остаточной воды, т.е. фаз, проводящих и непроводящих электрический ток, неизвестен изначально. Он к тому же нарушается за счет проникновения фильтрата промывочной жидкости. Фактор пространственного распределения фаз всегда существует в пласте, заполненном углеводородами. И его влияние эквивалентно завышению измеряемого сопротивления пласта. Это приводит к занижению коэффициента водонасыщенности, определяемого по уравнениям вида (2), построенным стандартным путем. В конечном счете, к завышению коэффициента нефтенасыщенности пласта.

Изъян применяемого сейчас подхода к определению коэффициента нефтенасыщенности заключается в том, что используется косвенный метод его определения. Это принципиальный недостаток, который невозможно устранить никакими методическими ухищрениями. Бессмысленно ожидать решения этой проблемы посредством увеличения количества анализируемых в лаборатории образцов пород. Можно умозрительно предположить изучение на керне распределения фаз, проводящих и непроводящих электрический ток, в неограниченном количестве образцов. Но даже после выполнения таких исследований ситуация с оценкой коэффициента водонасыщенности принципиально не изменится. Поскольку в конкретном пласте, исследованном в реальных горнотехнических условиях, истинное распределение фаз, проводящих и непроводящих электрический ток, всегда останется неизвестным для исследователя. Поэтому и подобрать какую-либо аналогию распределения фаз, полученную на керне, будет нереально.

Выход из сложившейся ситуации заключается в кардинальном пересмотре самого подхода к решению поставленной задачи. Коэффициент нефтенасыщенности следует определять не косвенным, а прямым путем. Такой способ невозможно реализовать в рамках принятой модели коллектора. Прямое определение нефтенасыщенности используется в новой модели коллектора и для этого не требуются знания уравнений Арчи, удельного сопротивления пласта, типа смачиваемости пород. Результаты применения нового способа оценки нефтенасыщения рассмотрены далее (Таблица 1).

Коэффициенты извлечения газа и нефти

Считается, что геологические запасы невозможно полностью извлечь на поверхность. Существует ли обоснование такой точки зрения и, если да, то в чем её суть?

Невозможность полного извлечения из недр запасов свободного газа обоснована физически: когда давление газа в залежи станет равным давлению на поверхности+давление столба газа от поверхности до залежи, перестанет существовать депрессия, обеспечивающая извлечение газа из пород залежи и его продвижение к устью скважины. Но в самой залежи еще останется определённый энергетический потенциал, что и предопределяет остаток в ней некоторой доли запасов газа. Коэффициент извлечения газа – расчетная величина, незначительно отличающаяся от 1. Поэтому и извлекаемые запасы газа незначительно отличаются от геологических запасов. Точность, с которой определены геологические запасы, предопределяет точность оценки извлекаемых запасов.

В отличие от газа, невозможность полного извлечения геологических запасов нефти принимается за аксиому, т.е. за положение, не требующее доказательств. Но любая аксиома когда то была теоремой, подлежащей доказательству. И только после этого стала аксиомой. Доказательство обычно быстро забывается и аксиома принимается как само собой разумеющееся без дополнительных подтверждений. Уместен вопрос: кто же и когда доказал невозможность полного извлечения геологических запасов нефти? Ответ простой: никто и никогда не задавался подобным вопросом.

Гипотеза формирования залежей предполагает, что углеводороды, мигрирующие через толщи пород в рассеянном состоянии, аккумулируются в коллекторах, пустотное пространство которых первоначально было заполнено водой. Выстраивается схема: при формировании залежи вода вытесняется углеводородами, при добыче – нефть вытесняется водой. Если придерживаться такой гипотезы, то и исследование керна следовало бы проводить по аналогичной схеме. Т.е., через образец породы, полностью насыщенный водой, прогонять сначала нефть, а затем водой выдавливать ее обратно.

Поступают по другому. Образец насыщают нефтью под вакуумом, а затем через него продавливают воду. Насыщение образца в вакууме обеспечивает проникновение нефти в многочисленные поры столь малого размера, в которые она не может проникнуть в естественных условиях залегания горных пород, и из которых прокачкой воды нефть никогда не будет выдавлена. При такой методологии исследования образцов коэффициент вытеснения нефти из них (составная часть коэффициента извлечения нефти) всегда будет меньше 1, а результаты подобных исследований служат «научным обоснованием» распространенного мифа о невозможности полного извлечения нефти из залежи.

Введение в практику подсчета коэффициента извлечения нефти (КИН), который обычно значительно меньше 1, влечет необоснованное разделение геологических запасов на те, которые можно извлечь из пород залежи и доставить на поверхность (извлекаемые), и на те, которые извлечь из пород невозможно (остаточные). Следовательно, заранее предполагается, что после окончания разработки залежи большая часть нефти продуктивного пласта останется в недрах.

Коэффициент извлечения нефти – надуманный фактор, которым можно легко манипулировать в нужном направлении в зависимости от поставленных целей, решаемых задач и субъективных взглядов на проблему нефтеизвлечения. Так, еще сравнительно недавно КИН представлял произведение трех коэффициентов: вытеснения нефти, охвата вытеснением, охвата заводнением. Все они меньше 1 и их последовательное перемножение уменьшает КИН. Потребовалось «увеличить нефтеотдачу» и про один из коэффициентов тут же забыли.

Расчёт извлекаемых запасов

Подсчёт разведанных запасов объемным способом широко применяется во всем мире. Формула расчёта для нефти:

Q = SHКпКн (3), где

Q — запасы геологические;

S — площадь нефтеносности;

H — средняя толщина нефтеносной части коллектора;

Кп — средний коэффициент открытой пористости коллектора;

Кн — средний коэффициент нефтенасыщенности коллектора.

На первый взгляд применение формулы (3) представляется вполне логичным. Действительно, произведение площади нефтеносности и толщины коллектора определяет объём пород залежи. Умножение объёма пород на коэффициент пористости определяет объём пустот и следующее умножение на коэффициент нефтенасыщенности определяет объём нефти в пустотном пространстве пород залежи.

Однако использование в (3) коэффициента открытой пористости находится в явном противоречии с результатами исследования образцов пород на распределение размеров поровых каналов и их участия в проницаемости. Как показано выше, часть открытой пористости коллектора заполнена остаточной водой и не может служить ёмкостью для нефти. Подстановка в (3) коэффициента открытой пористости автоматически приводит к завышению ёмкости, заполненной нефтью. Если принять во внимание также завышение коэффициента нефтенасыщенности, определяемого стандартным способом по зависимости (2), то следствием использования формулы (3) будет завышение геологических запасов нефти.

Извлекаемые запасы рассчитываются умножением балансовых запасов на коэффициент извлечения нефти, определение которого в настоящее время требует знания коэффициента вытеснения нефти и коэффициента охвата вытеснением. Коэффициент вытеснения оценивается по данным моделирования процесса на керне (методологическая ошибочность применяемого сейчас подхода показана ранее). Коэффициент охвата оценивается по результатам гидродинамических расчетов для разных схем расстановки скважин. Все это требует длительных затрат времени и значительных финансов.

Новая модель коллектора позволяет непосредственно рассчитать извлекаемые запасы без использования геологических запасов и КИН.

Из обоснования новой модели строения коллектора следует, что, если при подсчёте запасов углеводородов объёмным способом в (3) подставить эффективную пористость и ее нефтенасыщенность (вместо средней открытой пористости и средней нефтенасыщенности), то сразу получим объём извлекаемых запасов.